3D-ASL评估慢性期皮层下脑梗死脑血流量改变

2021-05-06苗培芳王彩鸿魏莹武落冰王莹莹郭亚飞李鹏程敬亮

苗培芳,王彩鸿,魏莹,武落冰,王莹莹,郭亚飞,李鹏,程敬亮*

近年来脑梗死发生率不断上升,在全部脑血管病中占75%~80%,其存在高致残性、长病程、恢复慢等特点,对患者生活质量存在极大影响,给社会带来负担[1-2]。脑梗死的发生即由于缺血缺氧造成灌注减低,此外,脑血流量(cerebral blood flow,CBF)异常也是影响缺血性脑梗死后功能结局预后的重要因素。3D 动脉自旋标记(3D arterial spin labeling,3D-ASL)灌注成像无需对比剂,具备良好的可重复性,其利用动脉血内的水发挥内源性示踪剂作用对脑组织的血流灌注进行定性及定量分析,能够准确反映脑梗死患者的CBF 信息。本研究旨在借助3D-ASL 灌注成像,对慢性期皮层下脑梗死患者静息态CBF 的变化展开评估,同时探究其同临床认知功能的联系。

1 材料与方法

1.1 研究对象

收集2016 年1 月至2017 年6 月在医院就诊的脑梗死患者,入组标准:①慢性期脑梗死,自发病至入组时病程≥6 个月;②皮层下区脑梗死,首次发病,单发单侧病灶;③简化Fugly-Meyer 运动功能评定量表:上肢运动功能>60 分,四肢运动功能>90 分;④无其他颅内病变及精神疾病;无重大疾病(肿瘤等);⑤右利手,年龄范围:40~75 岁;⑥被试依从性好。排除标准:①多发性、复发性脑梗死患者;②其他颅内病变;③严重的白质脱髓鞘患者;④药物、酒精依赖史或者精神病史。

此外,将性别、年龄相符的人员归入对照组。入组条件:①MRI 扫描未见脑内结构异常或病灶、无毒品及药物依赖或滥用史、未发生过外伤、无重度躯体病变、未患过神经精神类病变;②右利手;③同意参与研究,具备良好依从性。试验经过郑州大学第一附属医院医学伦理委员会同意(批准文号为2018-KY-03),被试者均已签署知情同意书。

1.2 试验方法

1.2.1 运动功能评分

在运动功能方面,所借助的评估工具为简化Fugl-Meyer 量表,出于保障评估客观性、准确性考虑,此项评分指定同一名资深临床医师完成评定与记录,涉及上肢运动功能评分(upper extremity_FMT,UE_FMT)、下肢运动功能评分(lower extremity_FMT,LE_FMT)和总运动功能评分(whole extremity_FMT,WE_FMT),其中UE_ FMT、LE_FMT 的总分分别是66 分、34分。嘱被试尽自己最大能力完成指定动作,医师进行客观评分。将UE_FMT>60分,WE_FMT>90分的患者定义为运动功能恢复良好。

1.2.2 认知功能评分

借助电脑版连线测试(trail making test,TMT)对研究对象的认知功能进行评估,涉及TMT-A、TMT-B 2 项任务。如图1。TMT-A:电脑屏幕上呈现出1、2、3……25 共25 个随机散布的数字。在测试启动时,告知研究对象用鼠标左键根据数字次序对相应数字进行快速点击,将完成时间记录下来。TMT-B:电脑屏幕上呈现出随机分布的1、2……13 个数字和A、B……L 12 个字母。在测试启动时,告知研究对象用鼠标左键根据“1-A-2-B……11-K-12-L-13”此次序,对相关数字与字母进行快速点击,并将完成时间记录下来。连线测试A 反映的是被试处理信息的速度,完成连线测试A 的时间越短,说明处理信息的速度快。连线测试B 反映执行能力,完成连线测试B 的时间越短,说明执行能力越强。

1.2.3 MR成像设备参数

采用GE Discovery MR 750 3.0 T 磁共振扫描仪和头部8 通道相控阵线圈扫描。对所有被试行3D-ASL 序列。3D-ASL 序列扫描参数:TR/TE/标记后延迟时间(TI):5025/11.1/2025 ms;视野:240 mm×240 mm;矩阵:128;层厚:3 mm,间隔:0 mm;48层。

1.2.4 试验流程

正式试验前,将研究目的及步骤告知研究对象并签署知情同意书。借助简化Fugl-Meyer量表评估研究对象的运动功能。借助电脑完成认知功能的测评,主试将规则告知被试,对方彻底理解后启动测评,主试对完成TMTA 及TMTB 所需时间分别进行记录。

扫描前,将此次扫描所用时间与要点告知被试。告知对方应在检查床上呈仰卧位,并将头部固定,扫描时闭眼放松,并确保清醒,避免进行主动思维及入睡。

1.2.5 图像处理

(1)翻转病灶:采用Matlab 将右侧梗死灶的患者图像向左侧翻转,将左侧、右侧分别界定为“患侧”“健侧”;(2)空间配准:将各被试的数据对齐至相同标准空间,从而弥补各被试在脑形态上的区别以及扫描期间空间位置的差异。待完成配准,理论层面而言,全部被试数据内各体素相应的解剖结构具备一致性;(3)归一化:ASL 所得CBF 值与组织中的动脉自旋标记效率有关,但后者同个体血液动力学、扫描参数相关,全脑均质化处理可使此类变异减少,获得相对CBF 值,即mCBF。计算公式如下:mCBFvox=CBFvox/CBFgmean;(4)空间平滑:为了降低配准偏差的影响、提升数据信噪比并使数据更符合高斯分布,借助三维高斯核卷积运算对mCBF 实施空间平滑处理,FWHM 值为8 mm×8 mm×8 mm。

1.3 统计学分析

1.3.1 CBF数据分析

完成预处理后,得到全部被试对象的全脑各个体素的CBF值。借助SPM8软件的GLM模型,把“性别”“年龄”“教育年限”当作协变量,把全脑灰质模板当作mask,实施独立样本t 检验(检验水准为α=0.0),对比两组CBF 的差异,结果由均数±标准差(±s)形式描述。对结果实施cluster-level FEW(family wise error)校正,将各体素阈值设为P<0.005(双侧),若P<0.05,提示差异显著。

1.3.2 临床数据与影像学结果的相关性分析

借助软件SPSS 17.0,对各协变量的影响进行控制,提取两组CBF 差异区,并同认知功能中处理信息的速度及执行能力进行偏相关性研究,P<0.05 表示差异有统计学意义。

图1 连线测试Fig.1 Trail making test(TMT)

2 结果

2.1 临床行为学数据

脑梗死患者合计29 例,女7 例、男22 例,最低年龄40 岁,最高75 岁,平均(53.7±9.0)岁。在对照组,入组对象合计30 例,女12 例、男18 例,最低年龄40 岁,最高75 岁,平均(53.0±8.5)岁。在性别、年龄与文化水平上,对比两组差异无统计学意义。

患者脑梗死部位处在皮层下区运动通路上(如图2)。表1为患者人口数据、认知功能与运动功能评分情况。

2.2 CBF分析结果

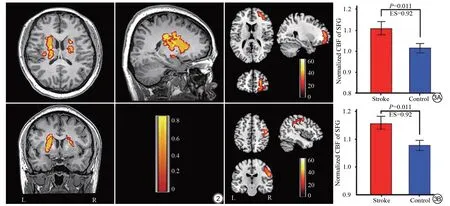

相较于对照组,运动功能恢复较好的病例组健侧额上回(superior frontal gyrus,SFG) (见图3A、表2)及缘上回(supramarginal gyrus,SMG)(见图3B、表2)CBF 升高(P<0.05,cluster size>1054 voxels)。没有观察到CBF下降的脑区。

2.3 相关性分析

当控制了年龄、性别、受教育年限后,运动功能恢复良好的皮层下脑梗死患者健侧SFG(r=-0.41,P=0.037)(见图4A、表3)及SMG的CBF(r=-0.42,P=0.036)(见图4B、表3)皆负向相关于TMT-B结果。

3 讨论

此项研究采用3D-ASL 灌注成像技术,对慢性期脑梗死患者脑血流量改变与其同认知功能间的联系展开探究。3D-ASL 以磁共振的灌注功能成像技术为基础[3],将血液内的水分子作为内源性对比剂,通过射频脉冲标记成像平面上游的动脉血,待已标记血液移至组织,对比未标记血流在器官中的血液灌注成像进而实现定量分析获得CBF值。CBF在反映大脑代谢需求和神经元功能方面发挥重要作用[4]。伪连续动脉自旋标记灌注成像(pseudo-continuous arterial spin labeling,pCASL)检查具有可重复性,并有空间与时间分辨率上的优势,在中枢神经系统病变灌注研究方面获得广泛应用[5-7]。

本研究发现,运动功能有效恢复的慢性期皮层下脑梗死患者仍然存在局部血流灌注异常的现象。与健康对照相比,病例组CBF异常脑区位于远隔病灶的健侧大脑半球皮层,健侧皮层区SFG 和SMG 区CBF在梗死后慢性期阶段呈增加趋势。由于皮层-皮层下回路,皮层下损伤可导致与损伤部位相距较远的皮层脑血流发生继发性改变,可表现为神经可塑性及神经损伤,这与之前的研究结果相一致[8-9]。临床数据表明,在没有接受过任何临床康复治疗的缺血性脑梗死患者中发现其运动和认知功能存在一定程度的自发恢复现象,而这归功于神经系统的可塑性和重组[10-11]。在本研究中与正常对照组相比,病例组未发现患侧大脑半球CBF异常的脑区,而这可能与病例组为慢性期且运动功能恢复较好有关。在笔者此前的一些研究中发现,功能损害或低灌注主要见于慢性期皮层下脑卒中患者的运动系统,皮层下梗死患者同侧感觉运动皮层CBF下降,且与运动功能评估呈正相关[12]。Brumm 等[13]也发现,CBF 的降低与运动功能损伤存在密切相关性。Sadato 等[14]通过对正常者手指运动同脑血流间的联系展开研究发现,在一侧食指行反复低速屈伸动作时,辅助运动区后部CBF上升;在一侧手指行反复高速屈伸动作时,同侧小脑半球与对侧初级感觉运动皮层CBF 大幅上升。这表明肢体的运动可引起运动相关脑区脑血流的动态变化。而在静息状态下无论是神经解剖完整区或病灶区,CBF 的 异 常 可 导 致 神 经 功 能 缺 失[13,15]。Wiest等[16]利用ASL 纵向研究脑梗死患者CBF 与运动功能恢复的关系发现同侧感觉运动皮层的CBF持续下降,提示脑卒中患者运动功能恢复不佳。这项研究提示感觉运动皮层血流灌注比例失调可导致脑梗死后运动功能恢复不良,静息状态下早期脑梗死患者脑血流灌注水平可以作为临床预后的生物学指标之一。

图2 梗死灶位置概率图 图3 脑血流量分析结果,运动功能恢复较好的脑梗死患者健侧半球SFG(A)和SMG(B)CBF同对照组相比增加Fig. 2 Lesion incidence map of patients with stroke Fig. 3 CBF analysis showed stroke patients exhibit significantly increased CBF in contralesional superior frontal gyrus(A)and contralesional supramarginal gyrus(B).注:梗死灶处在基底节区、丘脑、侧脑室旁等运动通路上。R、L分别代表右侧、左侧

表1 病例组和对照组临床资料Tab.1 Demographic and clinical data of stroke patients and healthy controls

表2 病例组和对照组脑血流量差异区Tab.2 Brain regions with significant inter-group difference in CBF

表3 病例组和对照组脑血流量与连线测试B的相关性分析Tab.3 Correlation analysis of CBF and trail making test B

图4 脑血流量与连线测试B 的相关性分析结果。运动功能恢复良好的皮层下脑梗死患者健侧SFG(A)及SMG的CBF值(B)皆负向相关于TMT-B结果Fig. 4 Correlations between the normalized CBF values and clinical parameters.Negative correlations were showed between increased CBF of contralesional SFG and SMG with cost time of TMT-B in well-recovered patients.

缺血性脑梗死患者因脑梗而导致轻、中度的认知功能障碍高发,这可能由语言、记忆、执行功能、计划和注意力以及视觉空间技能方面的缺陷引起[17-18]。在一些急性或亚急性期脑梗死研究中发现,患者脑血流量下降,认知功能出现损害[19-20]。Hillis 等[21]发现亚急性脑梗死患者出现阅读障碍时,左侧角回及颞中回血流量减少,并且脑血流灌注的损伤与阅读障碍存在明显的相关性。在一项纵向研究中发现,由梗死引起的阅读障碍随着阅读相关脑网络区域内血流灌注的增加逐渐恢复,此外还发现亚急性期左侧脑阅读网络的高灌注预示着慢性脑梗死患者的阅读能力和语音能力更好,而右侧同源区域的高灌注与阅读准确性和语音能力下降相关。这些发现表明脑梗死患者阅读和语言能力的恢复可能依赖于语言支配半球阅读网络中血液流动的改善[22]。本研究相关分析进一步发现,运动功能恢复良好的慢性皮层下脑梗死患者健侧半球SFG 与SMG区CBF 增加,患者完成TMT-B 花费的时间减少。这可能表明慢性期额叶皮层区脑血流的增加可以一定程度上弥补认知功能的损伤,这与之前的神经影像学研究认为功能重组可以弥补临床运动认知功能损伤的观点一致[16,23-24]。TMT 是评估认知和执行功能最常用的神经心理学测试之一,该测试可以提供有关视觉搜索速度、扫描速度、处理速度、心理灵活性以及执行能力的信息,对检测与大脑损伤相关的认知障碍较敏感[25]。Kubo 等[26]发现在TMT 执行过程中,前额叶皮层血流增加,提示额叶皮层在视觉搜索和空间识别中发挥作用。本研究中,CBF 上调区处在健侧大脑半球SFG与SMG,这两个脑区皆参与运动、认知功能的调控。SFG 位于前额叶上部,额叶皮层在与奖赏、注意力、短期记忆任务、计划和动机相关的高级认知整合中起着关键作用。SMG 处在顶下小叶,其所响应的感觉有疼痛、压力、温度与触摸,此部位还同逻辑与数学存在联系,在调控劳动技巧与复杂动作方面发挥一定作用。总之,该研究发现发生在运动通路上的慢性期脑梗死患者远隔病灶的皮层区脑血流依然存在异常,且与认知功能的恢复具有一定的相关性。这表明运动通路上的梗死灶引起的血流灌注缺陷和重组超出了运动系统,表现为慢性患者认知功能系统参与皮层下梗死涉及运动路径,而皮层区功能血流的改变可能有助于患者认知功能的恢复。

本研究中存在一些不足之处,即本研究采用的是横断面设计,无法确定皮层下脑梗死患者脑血流灌注的动态变化过程。因此,在今后的研究中需要对患者脑血流的动态变化模式进行研究。并且,将对接受专业康复治疗的脑梗死患者进行随访,以探讨康复治疗对脑血流改变的潜在影响。

作者利益冲突声明:全体作者均声明无利益冲突。