尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗塞的临床及可有效促进神经功能恢复效果观察

2021-04-29王宇

王宇

(武警黑龙江省总队医院,黑龙江 哈尔滨)

0 引言

急性脑梗塞是临床上较为常见的一种神经系统疾病,也是临床上的多发病。急性脑梗塞的发病年龄可以是任意年龄段,但好发于超过40 岁的人群中[1]。急性脑梗塞多是由于患者的大脑血液供应障碍,从而引发大脑缺氧、缺血,脑部的局部组织坏死而导致的以大脑功能障碍为主要的神经功能异常的临床综合征[2]。急性脑梗塞的临床症状主要表现为失语、偏瘫、眩晕、头痛、呕吐、复视、抽搐以及意识障碍等[3]。当患者发生急性脑梗塞后,若未得到有效的治疗,则可能造成颅内压增高、脑水肿、癫痫、肺栓塞等并发症的发生,病情严重者还可能出现生命危险。该疾病的致死率以及致残率较高,对患者的生命健康有较大的影响,因此对症的治疗对这类患者十分重要。目前临床上治疗急性脑梗塞的最主要方法就是溶栓治疗[4]。本研究就尿激酶静脉溶栓治疗的应用进行分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院于2015 年1 月至2019 年1 月收治的160 例急性脑梗塞患者进行分析,随机分两组,各80 例。给予对照组常规治疗,观察组则用尿激酶静脉溶栓方式。其中观察组中,女性39 例,男性41 例,年龄为41~82 岁,平均(64.91±10.32)岁;对照组女性38 例,男性42 例,年龄为42~81 岁,平均(65.03±10.41)岁。患者纳入标准为:①精神正常,能进行良好的沟通;②经诊断符合急性脑梗塞标准。患者排除标准为:①处于哺乳期等特殊期者;②同时存在重要脏器病变者;③存在凝血功能障碍者。两组患者性别、年龄等一般资料比较,P>0.05,有可比性。

1.2 方法

两组患者在收治入院后均进行胃粘膜保护治疗、血压循环改善治疗等常规治疗。同时给予患者浓度20% 甘露醇进行治疗,甘露醇的剂量根据患者的病情调整,剂量为125~250 mL,进行静脉滴注治疗。同时给予患者奥扎格雷钠、胞二磷胆碱以及血栓通等药物。此外,选用5000 U 低分子肝素钙进行皮下注射治疗,每隔12 h 为患者注射1 次,在为患者采用低分子肝素钙持续治疗5~7 d 后停用,改用阿司匹林,给予患者100 mg/ 次,每日口服1 次。观察组患者则加用尿激酶静脉溶栓。给予患者50 万U 的尿激酶,使其与50 mL 的生理盐水融合,为患者采取静脉推注5 min的方式给药,之后根据患者的具体情况,给予患者50~100万U 的尿激酶与100 mL 的生理盐水充分混合,在半小时内完成尿激酶静脉滴注治疗,每日为患者用药的最大剂量低于200 万U。

1.3 观察标准

对比两组患者的治疗情况,显效为患者的神经功能缺损评分较治疗前有90%~100%的减少,患者的症状较之前改善明显;有效为患者评分较治疗前有30%~89% 的减少,临床症状有一定改善;无效为患者评分较治疗前减少少于30%,症状与治疗前变化不大。总有效率=(有效+ 显效)/ 总例数×100%[5]。对比两组患者的动脉收缩压及动脉血氧分压。对比两组患者的神经功能缺损评分,根据脑卒中神经功能缺损评分标准评分,以分值越高代表患者的神经功能缺损情况越严重。

1.4 统计学方法

将实验所得数据采用统计学软件SPSS 18.0 进行分析处理,计量资料采用t检验,以均数±标准差(±s)表示;计数资料采用χ2检验,以率(%)表示,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床效果

观察组患者的总有效率比对照组高(P<0.05),见表1。

表1 对比两组患者的临床治疗总有效率[n(%)]

2.2 动脉收缩压及动脉血氧分压

观察组两组治疗指标均优于对照组(P<0.05),见表2。

表2 对比两组患者的动脉收缩压及动脉血氧分压(±s, mmHg)

表2 对比两组患者的动脉收缩压及动脉血氧分压(±s, mmHg)

组别 例数 动脉收缩压 动脉血氧分压观察组 80 96.57±12.43 82.67±8.25对照组 80 81.72±10.27 72.24±9.03 t 8.238 7.627 P 0.000 0.000

2.3 神经功能缺损评分

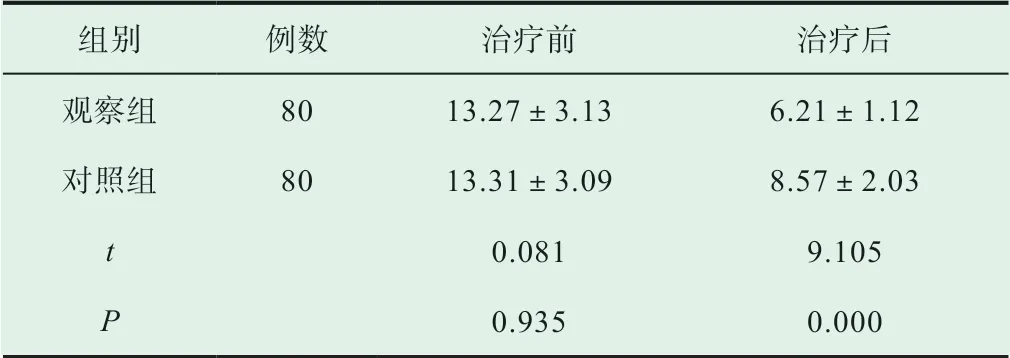

观察组患者的神经功能缺损评分明显比对照组低(P<0.05),见表3。

表3 对比两组患者的神经功能缺损评分(±s, 分)

表3 对比两组患者的神经功能缺损评分(±s, 分)

组别 例数 治疗前 治疗后观察组 80 13.27±3.13 6.21±1.12对照组 80 13.31±3.09 8.57±2.03 t 0.081 9.105 P 0.935 0.000

3 讨论

急性脑梗塞是临床上较为常见的一种的疾病,也是对人类健康危害较大的一种疾病,在临床上,急性脑梗塞的死亡率约占其他疾病的10%,该疾病的死亡率仅次于癌症及心梗死[6]。而在急性脑梗塞患者中,有大部份患者经治疗存活下来,但却遗留了失语、瘫痪等残疾,也有着较高的致残率,给患者及社会带来了较大的负担。决定脑梗塞的病情程度主要是脑部组织的局部缺血严重程度以及缺血的持续时间等[7]。在脑梗塞患者中,有75%的患者脑梗塞的发生多是由于其他部位血栓转移的或形成急性血栓造成患者的脑血管局部出现闭塞现象而造成的。随着临床研究的不断深入,发现在急性脑梗塞患者的治疗中,溶栓治疗的临床治疗效果显著,在致残率及梗死面积的降低方面有着重要意义,尤其是在中度及重度患者的治疗中,溶栓治疗的作用更加显著。有研究发现,急性脑梗塞的溶栓治疗需要越早开展越好[8]。溶栓治疗的关键因素之一就是治疗的时间窗,经大量临床研究发现,溶栓治疗的时间窗应当尽量在6 h 之内,最佳的治疗时间为3 h。有研究发现,急性脑梗塞患者在发病后3 h 内开展溶栓治疗,其神经功能的恢复明显更好。目前临床上溶栓治疗中的常用药物为尿激酶,尿激酶是提取于人体尿液中的一种物质,属于蛋白水解酶的一种,为双链型,尿激酶不仅能够将血栓表面的纤维蛋白裂解,同时还能使患者血液中游离的纤维蛋白裂解,从而将患者的凝血系统进行破坏,实现溶栓。

本次研究结果显示,观察组患者的治疗有效率比对照组高(P<0.05);观察组的动脉血氧分压及动脉收缩压指标明显优于对照组(P<0.05);观察组患者的神经功能缺损评分明显优于对照组(P<0.05)。

综上所述,在急性脑梗塞患者的临床治疗中,应用尿激酶静脉溶栓治疗,临床效果显著,经尿激酶静脉溶栓治疗能有效促进其神经功能缺损评分的下降,有利于患者的神经功能恢复,值得临床推广应用。