福州江滨公园绿地空间节点与游憩群体供需匹配度研究

2021-04-28邱水怡胡建行吴元晶黄启堂

邱水怡,胡建行,任 维,吴元晶,黄启堂

(福建农林大学园林学院,福建福州350002)

随着我国城镇化进程的加快,城市公园所起的作用也就越来越大,其同时具有生态功能和社会功能。城市江滨公园不但具有美化城市的作用,而且能为实现城市的高质量可持续发展提供生态条件,一般面向市民和外来游客免费开放,深受使用者喜爱[1-5]。对江滨公园绿地空间进行研究,不仅可以优化公园服务形象与质量,还有利于城市系统的科学规划与提升[6-7]。国内外已有不少的学者对空间适配度进行了相关研究,包括道路绿地适配度研究、城市应急避难所适配度研究、城市绿地系统适配度研究等。现有的研究主要是综合生态学、社会学、建筑规划学等知识,运用理论和实证相结合的方法对研究对象进行定性分析和定量分析[8-11],但关于绿地空间节点与游憩群体供需匹配度的研究鲜见。为了改善城市公园绿地中的规划不合理等问题,本研究采用行为注记法、问卷调查法、现场调研法来分析市民和游客在公园绿地中的游憩行为特征进而探讨影响空间适配度的因素,并提出相应的景观提升建议,从而改善公园的整体环境质量,这可为其他江滨公园绿地环境质量的优化提供参考。

1 研究对象

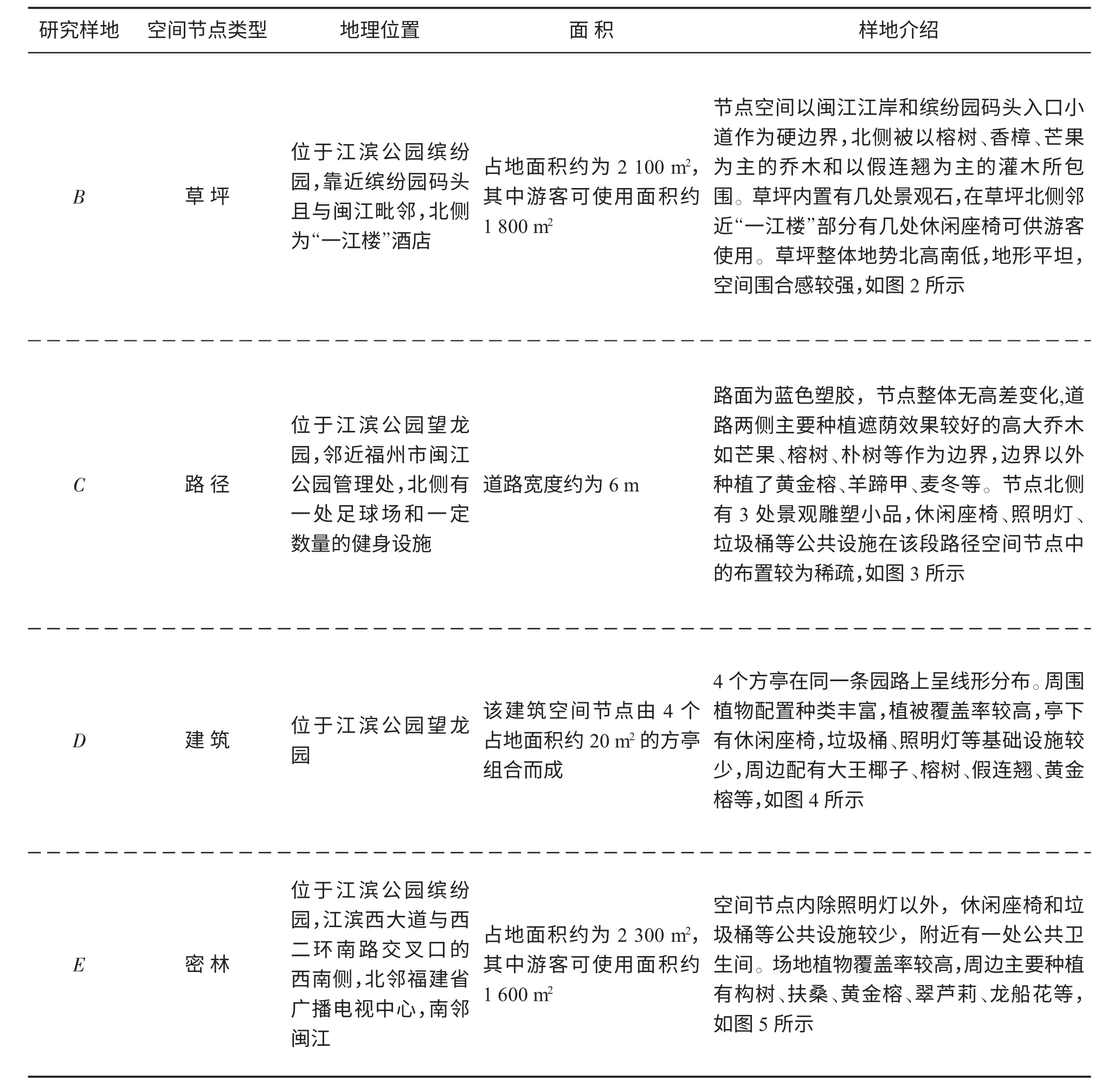

福州江滨公园位于江滨大道,依闽江而建。此公园面积为1.03 km2,由7 个景区组成,自西向东依次为西河园、锦江园、金沙园、望龙园、缤纷园、闽风园和闽水园,具有独特的闽江流域文化特色和榕城风情,是一处为满足市民和游客游憩、休闲活动需求的公共绿地。本文以福州江滨公园为研究对象,从中选择了5个不同类型的研究样地,分别为广场空间节点样地A、草坪空间节点样地B、路径空间节点样地C、建筑空间节点样地D和密林空间节点样地E,其具体信息详见表1。

表1 研究样地信息统计表

表1 续表

图1 广场空间节点A

图2 草坪空间节点B

图3 路径空间节点C

图4 建筑空间节点D

2 研究方法

2.1 行为注记法

采用行为注记法调研游憩行为特征。根据安排,5 位课题组成员各自到相应所负责的空间节点,主要针对游客群体数量、类型以及活动偏好进行实地调研,分别选择天气晴或多云的工作日、双休日、节假日各3 天,在6:00—22:00 的不同时段同时展开观察,记录市民和游客群体特点与其对各类空间节点的选择偏好,探明游客群体数量、类型、活动时间及其在各类节点的分布状况、活动情况。详见表2。

2.2 问卷调查法

采用问卷调查法探析市民和游客对各空间节点的基本景观属性及整体满意度评价。5 位课题组成员分别在5 类空间节点发放就此节点的基本景观属性及整体满意度的问卷调查表各100 份,共计500 份,有效回收率为100%。采用李克特5 点量表法,按2、4、6、8、10 的分值依次代表非常差、较差、一般、较好、非常好,按-2、-1、0、1、2 的分值依次代表非常不满意、不满意、基本满意、满意和非常满意。收集市民和游客个体对相应空间节点的基本景观属性和满意度评价,并对有效问卷调查收集到的数据进行统计分析。

2.3 现场调研法

采用现场调研法进一步明晰各空间节点的基本景观属性。经现场观察与测量并结合有效问卷调查准确获取各空间节点的周围与内部环境信息。将园区各场所设施的数量及其类别、植被丰富程度等相关数据标注在地图中,利用地图掌握园区的宏观环境,并使用标尺等设备测量各场所的尺寸。

3 结果与分析

3.1 空间节点游憩行为特征评价

3.1.1 游憩群体数量分析

各空间节点在不同类型日期的游憩人数变化趋势调查结果显示:5 类空间节点在工作日、双休日和节假日的游客数量总计1 373 人次,其中节假日的游客访问量最多,共计564 人次,双休日的游客访问量次之,共计456 人次,工作日的游客访问量最少,共计353 人次,各空间节点的总体游憩群体数量结果为C>A>B>E>D,详见表3。若某空间节点的游憩群体数量越多,则说明该空间节点的承载能力越强,结合该空间节点的面积大小、空间环境状况等因素,便能用于判断其与游憩群体间的供需匹配度。由此便可得知各空间节点的匹配度从高到低依次为C>A>B>E>D。

表3 各空间节点游憩数量统计表

3.1.2 游憩群体类型分析

在上午6:00—10:00 时段,C点有青年、中年和老年3 类群体在活动,游憩群体类型较丰富;B点和E点、D点的主要游憩群体仅为青年或中年;A点几乎无人活动。在10:00—14:00 时段,除C点的游憩群体类型少了青年减为两类、D点的游憩群体类型由中年转为青年外,A点、B点和E点的游憩群体类型逐渐增至两类,但此时段儿童和老年的游憩数量依然不多。在14:00-18:00 时段,E点的游憩群体4 类齐全,A点与C点的主要游憩群体为青年、中年、儿童(或老年)这3 类,B点与D点的主要游憩群体为青年和中年人群。在18:00—22:00 时段,各节点的游憩群体类型逐渐减少,C点与E点的主要游憩群体为中年人和老年人,A点与D点的主要游憩群体为中年人,B点的主要游憩群体为青年。详见表4、表5。

表4 A、B、C 空间节点主要游憩群体类型

表5 D、E 空间节点主要游憩群体类型

经以上分析发现,各空间节点对不同游憩群体在不同时段表现出不同的游憩需求,市民和游客会根据自身特定的偏好在不同的时段选择不同的空间节点进行游憩活动。E点显现出了对所有群体游憩需求的高匹配度,A点在傍晚期间的游憩群体类型较多,其余时段的游憩群体以儿童和中年为主,C点在不同时段受到3 类游憩群体的选择,B点和D点更受青年与中年的青睐。若在一天内某空间节点的游憩群体类型越丰富,则该空间节点与游憩群体间的供需匹配度也就越高。由此便不难得出各空间节点的匹配度从高到低依次为E>A>C>B>D。

3.1.3 游憩活动类型分析

综合比较在各空间节点进行的游憩活动即可发现:C点的游憩活动类型最丰富;E点的游憩活动类型次之;B点和A点的游憩活动类型再次之,以拍照和观景等为主;D点的游憩活动类型最少,主要为公园工作人员在此休息及将该节点作为便利的非机动车停放点。详见表6。若某空间节点的游憩行为类型越多样,则表明该空间节点的游憩功能越丰富,更能满足市民和游客的游憩需求。结合对市民和游客的访问量统计数据,便可得出各空间节点的匹配度从高到低依次为C>E>B>A>D。

表6 各空间节点的功能设计与主要游憩活动类型

表6 续表

3.2 空间节点整体满意度评价

从收集到的有效问卷调查数据(详见表7)看,各空间节点的游憩群体整体满意度排序为C>B>E>A>D。若整体满意度的平均分值越高,则说明游憩体验越满意,即该空间节点与游憩群体间的供需匹配度就越好。由此不难得到匹配度从高到低依次为C>B>E>A>D。

表7 各空间节点的整体满意度

表8 各空间节点的地理特征及生态环境综合得分

3.3 空间节点基本景观属性评价

经观察与测量结合收集到的有效问卷调查数据,统计出基本景观属性评价分值,详见表8 和表9。统计结果表明:A点的文化展示种类不丰富,整体空间尺度一般,游憩设施数量与种类较少,植物覆盖率最低。B点与C点的生态环境、文娱氛围的因素相近,但C点的游憩设施种类最丰富、空间尺度较合适、市民和游客满意度最高,B点的整体植物覆盖率最高但配置多样性一般。D点与E点,两者虽在场地可达性、空间尺度舒适性方面相差不明显,但D点的基础设施数量、种类和养护状态就显得有所不足。因此根据江滨公园绿地各空间节点的评分差异,就可确定各空间节点供需匹配度,并找出各空间节点的优缺点。

表9 各空间节点的基础设施及文娱氛围综合得分

4 结论与建议

4.1 结论

对公园供需匹配度的评价是个极其复杂的过程,受公园的区位、周边人群分布、气候、天气、建设管理质量等诸多因素的影响,本文在未考虑前述诸因素影响的前提下从局部区位的调查结果发现存在如下的普遍现象:

一是对游憩群体数量进行统计分析,发现节假日、双休日的使用人次明显高于工作日。各空间节点不同时段的群体数量变化呈相近趋势,节假日游客数量最多,双休日次之,工作日游客数量最少,这是由于多数的市民和游客只有在双休日尤其是节假日才有充足的时间到公园绿地进行休闲活动。相较之下路径节点游客数量最多、建筑节点游客数量最少,其原因是:路径节点的空间尺度较合适、基础设施种类较丰富,因此市民和游客在其中活动的类型多样;而建筑节点的基础设施数量、种类和养护状态与其他节点相比有所不足,以致市民和游客在其中活动的类型受限。

二是对游憩群体类型进行统计分析,结果显示青年和中年是江滨公园绿地空间节点的主要游憩群体。老年群体多青睐于可健身、安静的场所;儿童则更喜欢充满趣味性的游玩场地;而中青年群体所喜爱的是实用、便捷的活动空间。仅密林空间节点同时受4 类游憩群体青睐,且不同年龄层段的市民和游客群体在一天内的活动时间安排有所不同。这是因不同群体的身心需求不尽相同,故其对相应活动空间的需求呈多元化。由于不同类别的空间节点所能提供的适宜活动类型有所不同,但就福州江滨公园的密林空间节点看,确因其具备相当的包容性,这就为其满足各类群体的差异性游憩需求提供了相应的保障。

三是对游憩群体的活动类型进行分析,结果表明路径空间节点与游憩群体的供需匹配度较好,游客在此活动的类型最多。因各节点都可满足拍照、静坐以及散步的游憩活动,故较符合青年和中老年群体的活动需求。广场节点的游憩群体通常是由青年或中年带着儿童到此活动,如跳舞、拍照等。建筑节点的活动类型最少,以静坐为主。

四是对属于基本景观属性的各空间节点的地理特征、生态环境、基础设施和文娱氛围4 个方面开展实地考察测量和问卷调查评价,这对各空间节点的整体景观效益表达十分重要,其中空间可达性决定了游客入园的难易程度,空间节点的最大承载量与空间整体尺度相关,整体地势变化决定了节点自身的空间多样性,这些因素影响着市民和游客的游憩兴趣。植被覆盖率是判断各空间节点遮荫条件的重要指标,多样性的植物配置形式可以带给游客更好的视觉体验。休憩设施是游憩体验的重要保障,也是决定游客能否在该空间节点长时间停留的重要因素,其他诸如引导设施、照明设施、安全设施同样也是各空间节点不可缺少的部分。文化内涵能够提升空间节点对市民和游客的吸引力并唤起其强烈的认同感,在空间节点易激发出更多文娱活动。对福州江滨公园各空间节点的基本景观属性的实地考察测量、游客数量及其类型变化趋势、游憩活动类型和整体满意度等这些指标综合探析显示:基本景观属性全面、空间内容丰富的节点更受市民和游客青睐,即其与游憩群体的供需匹配度更好,市民和游客的整体满意度也就自然越高。

4.2 建议

综上所析,对城市江滨公园的相关设计建议是:

一是不同类型的休闲群体具有各自的特性,有不同的行为取向,从而对空间类型的要求有所不同。故在设计城市江滨公园时,就要充分考虑到不同游憩群体的需求,尽量符合市民和游客的年龄跨度,以期有效增加游憩人次与频率,进而提升公园的景观效益。

二是应秉承以人为本的设计理念,要以提升空间节点的合理性、更好地满足市民和游客的游憩需求为目标导向,创造便利舒适的交通环境和空间尺度,增强环境与人的互动性,挖掘文化内涵营造各具特色的文化景观,增添游憩设施数量和种类并完善设施后期养护。在设计选址上应详细参考节点周围城市建筑用地属性和人口分布,创造便利舒适的交通环境和空间尺度,选择交通条件相对较好的区域并根据附近的人口分布密度去确定合适的空间尺度,将空间节点的景观效益尽量发挥到极致。在生态环境塑造上不仅要考虑植物种植的数量和种类,还须利用空间节点内的景观小品、水体、设施等元素与植物进行组合搭配,以此来丰富景观环境内容形式和增强节点的吸引力。

三是在文娱氛围营造上要合理利用当地的文化资源丰富空间的功能,注重场所的特色打造,从而促进不同游憩群体之间的交流互动,使市民和游客产生认同感,以增强市民和游客的游憩兴趣和互动意愿。

四是在游憩设施配置上要根据各空间节点自身的环境特征,配置与其相适应的设施数量和种类,基础设施同样须与景观小品、植物、地势等元素有机结合,使其更具生命力,以激发市民和游客入园游憩的积极性。