《神农本草经》治咳逆药物特点、规律及应用探微

2021-04-24王悦苏鑫

王 悦 苏 鑫

1.长春中医药大学基础医学院,吉林长春 130117;2.长春中医药大学健康管理学院,吉林长春 130117

《神农本草经》(以下简称“《本经》”)是现存最早的本草专著,全书载药365 种,以尚志均校注的《神农本草经校注》[1]为底本查阅发现,其中有41 味药在主治里明确提及可用于治疗咳逆(包括主、除、止、治等)。本文从药物特点和应用规律进行统计及分析,以明确治疗咳逆的用药特点及规律;归纳总结治疗咳逆药物的作用方式,以期对咳逆的临床治疗提供用药思路。

1 《本经》治咳逆药物特点

1.1 药物分布

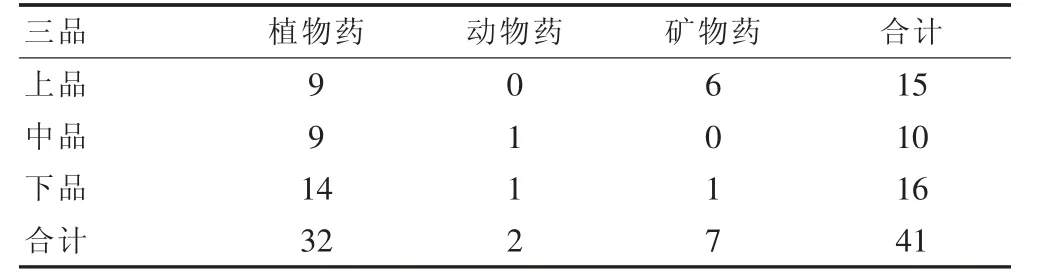

以下品最多,下品>上品>中品,且以植物药为主。见表1。三品根据药物的四气五味,功用及有无毒性而划分。《本经》论下品:治病应地以祛除病邪、破积消癥。下品药主祛邪,性烈,多有毒,如附子、乌头、半夏等,临床应用十分广泛。陶弘景认为下品药具“收杀”之性,主祛除邪气[2]。治病即针对邪气而言,故使用下品药时应用其偏性,力求攻邪,同时鼓舞正气,得以抗邪外出,故寒热祛,痰饮化,气机降,咳逆愈。

表1 《神农本草经》治咳逆药物三品及自然属性分布(味)

1.2 药物性味

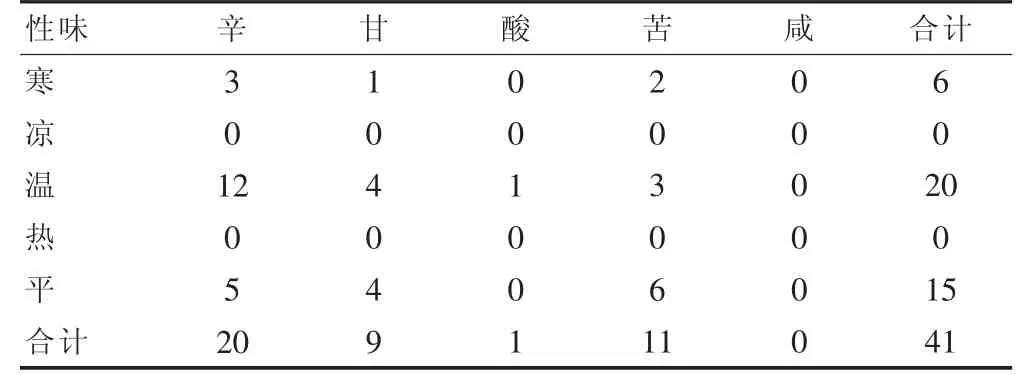

四气以温性、平性为主,五味以辛味、苦味为主。性味综合分析,辛温者最多,其后为苦平、辛平等。见表2。药物的作用可从性味两个角度分析,在此正为辛开苦降,以温和之,以平协之。咳逆究其原因为肺气肃降失常,故施以辛开苦降正对病机。辛入肺能行散,散其外感六淫之邪,解肺气之郁闭,体现了消郁散结的思想;苦能泄,降泄如杏核仁泄肺气,清泄如白鲜、竹叶泻肺火。温性药的运用占首位,正合仲景言“病痰饮者,当以温药和之”,当采取温肺化痰逐饮之法治疗咳逆。平性,指无温热寒凉之偏性,强调“以平为期”[3],存在“平而有性,有性无用,以味为用”之说。据相关统计[4],2015 年版《中国药典》[5]中苦味平性药如射干、海蛤、竹叶,可泄肺火,降肺气;辛味平性药如半夏、蜀漆,可宣散肺气;甘味平性药如龙骨,可治疗因阳虚络瘀致肺失温煦的咳喘。

表2 《神农本草经》治咳逆药物性味频数(味)

1.3 药物归经

以2015 年版《中国药典》[5]及“十三五”教材《中药学》[6]为依据,有31 味药物可查及归经,归于肺经(18 味)、肾经(15 味)、心经(13 味)、脾经(11 味)、胃经(11 味)、肝经(9 味)、膀胱经(2 味)、大肠经(2 味)、小肠经(1 味)。肺主气主咳,肺肾金水相生,同司呼吸。肺气久虚,母病及子,伤及肾气,致气短喘促、咳声低沉;心肺同属上焦,肺助心行血,心血散于肺。若血运迟缓而瘀阻肺脉,导致肺气受阻,呼吸不畅,宣降失司[7]。五脏因时而受病,经脉气机阻滞累及肺,肺气上逆成咳逆,在五脏六腑间互传[8-10],迁延不愈。

2 《本经》治咳逆药物应用规律

2.1 功效分类

沿用至今的药物共有26 味(以“十三五”教材《中药学》[6]为依据),将其按功效进行分类和排序,分属于13 类,前3 类分别是温里药、止咳平喘药、清热药。见表3。温里药如干姜主入脾胃,兼入肺经,在上能温肺化饮,在中能温脾运水,水饮消则痰自消,为痰饮咳喘之良药[11];蜀椒性温味辛,与干姜均可温中,一守一攻,一劲一荡,温散并行,寒凝可除[12]。止咳平喘药如杏核仁、紫菀、款冬花等主入肺经,趋向沉降,兼具清肺、润肺、降肺气、化痰等功用。清热药多用于清泄肺脏在里之热。

表3 《神农本草经》治咳逆药物功效分类表

2.2 作用趋向

沿用至今的药物中,具升浮之性的有细辛、乌头、藜芦、干姜、菖蒲、麻黄、蜀椒、瓜蒂、附子共9 味,具沉降之性的有禹余粮、远志、五味子、牡桂、茯苓、龙骨、当归、紫菀、白鲜、款冬花、竹叶、吴茱萸、杏核仁、海蛤、半夏、射干、芫花共17 味(其中藜芦与吴茱萸均具有双重趋向,在此藜芦取升浮之性,吴茱萸取沉降之性)。

升降沉浮是药物作用于人体时所表现出的趋向性。升浮药,性多温热,味辛、甘、淡,有上升、发散的趋势;沉降药,性多寒凉,味酸、苦、咸,有下行、收敛的趋势。肺宣发肃降失司为咳逆发生的关键,故临床配伍应注重宣降并施,使气机疏利如常,即治咳法当宣肺佐肃降,降肺臣宣发,宣不可过,降不应伐[13-14]。

3 治咳应用

咳逆,即肺气上逆所致咳证,多与上气并见构成“咳逆上气”[15-16],与中医内科学“咳嗽”大致相同。肺开窍于鼻,外合皮毛,六淫外邪可在肺卫失常时从口鼻或皮毛乘虚而入,伤及肺系;若邪气久恋于肺或先伤他脏继而传肺,迁延日久均可致肺脏虚损,气机升降出入失常,进而导致肺宣发肃降失调或通调水道功能减退,气机上逆并生痰饮等病理产物而引发咳逆等症。由于《本经》治咳逆药物性味功效不尽相同,所针对病机亦有侧重,即实则以祛邪,虚则以养正,及特效止咳,但终究殊途同归,恢复肺的宣发肃降功能,气机疏利则咳逆自止。

3.1 祛邪以镇咳

3.1.1 寒邪袭肺——解表发散,宣肺止咳 麻黄善疗风寒袭肺之咳,其“主中风伤寒……发表出汗……止咳逆上气”[1]。麻黄透表以散邪,苦降以清金,发散风寒,宣肺平喘,常配伍杏仁、甘草等,组方三拗汤。

3.1.2 邪热壅肺——清肺泻火,祛痰平喘 表邪不解入里化热,邪热蕴肺,证见少痰或痰中带血,色黄质黏。《本经》言射干“主咳逆上气,喉痹……散结气”[1]。其味苦、性寒,专入肺经,善清肺热,有化痰止咳、解毒散结之效。在射干麻黄汤方中作为君药,且为唯一苦寒之品,此方主治“咳而上气,喉中水鸡声”,意在泻肺降逆,利咽散结,祛痰化饮[17]。

3.1.3 燥邪伤肺——燥者濡之,润肺化痰 肺喜润恶燥,燥邪为患,最易伤肺,发为凉燥与温燥[18]。杏核仁即苦杏仁,味苦性温,质腻而润,可润肺止咳,肃降肺气,治燥多作君药。凉燥因痰湿内盛,见恶寒无汗,咳嗽痰稀,脉弦。方用杏苏散,治用苦温,佐以甘辛,轻宣凉燥;温燥因津液受损导致,见身热不甚,干咳无痰或痰少而黏,脉浮数。投以桑杏汤,辛凉解表之桑叶结合沙参、梨皮等清热润肺之品,透散温燥,凉润肺金。

3.1.4 痰湿蕴肺——燥湿化痰,降逆止咳 饮食无节易损伤脾胃,脾失健运,水谷精微输布失常,酿湿生痰而袭肺,发为咳逆。对于痰湿壅肺之咳嗽声重,痰白质稀者,半夏为君,与陈皮、茯苓等组方二陈汤,燥化中寓以行运,重在消痰。

3.1.5 肝火犯肺——清肝泻肺,化痰止咳 肝主升发,肺主肃降,两者协调制约,共疏气机。若情志郁闷不舒,气郁化火,肝火上逆犯肺致咳,此为“木火刑金”。海蛤即海蛤壳,入肺经,能清肺热而化痰浊。可与青黛配伍主治肝火犯肺、灼津为痰所致咳嗽,以痰多黄稠为主,如黛蛤散。

3.2 养正以安咳

3.2.1 肺虚致咳——补肺益气,润肺养阴 肺气虚者,咳而无力,咳声低沉。《本经》言五味子“主益气,咳逆上气”[1]。《备急千金要方》载补肺汤,主治咳逆喘息不得卧,由五味子、苏子、陈皮等药组成,意在益气补肺,降逆止咳。

3.2.2 脾虚致咳——肺脾同调,培土生金 脾胃虚弱,运化失司,湿浊内停于肺,致肺气不利而咳,属脾虚土不生金、母虚子病所致的咳嗽,施以“培土生金”之法[19]。参苓白术散可治肺脾气虚之痰湿咳嗽,方中茯苓为君,主健脾渗湿,《本经》言其“主胸胁逆气”“咳逆”“利小便”[1]。佐以砂仁芳香助湿,桔梗宣肺气利咽喉、载药上行。

3.2.3 肾虚致咳——固肾纳气,金水相生 肺肾为母子之脏,金水相生。肺肾气虚,肺主气异常,肾纳气不固,见咳嗽气喘,声音低怯,呼多吸少;水津失布停聚而成痰,痰热壅肺,故痰稠色黄。宜用人参蛤蚧散以补益肺肾,清肺化痰,止咳定喘。

3.3 特效以平咳

在治疗咳嗽的组方用药中,有部分药物被广泛应用,因其本身具有止咳化痰的药理作用,故不论咳嗽何种证型均可与他药配伍使用,如款冬花、紫菀等品。

款冬花性温而不热,质润而不燥,可降逆止喘兼利咽喉。《本草汇言》论:“于肺无处,无分寒热虚实,皆可施用。”[20]实验研究表明,款冬花水煎液、醇提物和水提物均有镇咳、祛痰作用[21]。紫菀苦温,主润肺,专能开郁散结,定咳降逆,其所含有的挥发油具有抑制支气管收缩、解除支气管痉挛的功效[22],可促进气道黏液上皮细胞MUC5AC 的分泌,减少痰液[23]。紫菀与款冬花功效相近,常相须为用,以增强止咳、祛痰、平喘作用[24],在款冬花汤、百花膏、射干麻黄汤等方中均作为“药对”配伍使用,且现代临床应用也颇为广泛[25-26]。

4 小结

部分药物因其毒性,或来源无从考证,现代治咳已甚少沿用,如狼毒、藜芦有毒;防葵、黄环来源不明;荩草、淮木均可治疗“久咳上气”,但应用较少。另有部分药物后世常忽视其治咳功用,如当归在《中药学》[6]中属补血药,治咳可因补血兼行血以行气,可治疗瘀阻于肺而咳;吴茱萸属温里药,可通过温经散寒,疏肝下气,缓解肝寒所致咳嗽加重[27-28];远志属安神药,止咳少用,但擅于化痰开窍,可除咳嗽见痰多不爽[29-31]。沙参、麦门冬等药物,《本经》虽未记载可主咳逆,却言其可益肺气、散结气,后世沿用以养阴润燥,润肺止咳,运用自如且收效甚佳。

通过统计结果并总结、分析应用规律,将本草理论与临床应用相结合,以期在《本经》用药规律指导下,为临床治疗肺系喘咳病症的用药提供明确理论支撑,熟谙药性,精准用药并拓展用药范围,提高疗效。