对高热惊厥患儿进行预警分级护理的效果观察

2021-04-21许玲玲李晓兰

许玲玲,丁 福,李晓兰*

(1.重庆市第五人民医院,重庆 400016;2. 重庆医科 大学附属第一医院,重庆 400016)

小儿高热惊厥是儿科的常见病。该病常发生在年龄<4岁的幼儿人群中。相关的调查数据显示,在我国约有3% ~4% 的幼儿至少发生过一次小儿高热惊厥[1]。小儿高热惊厥是指患儿发生呼吸道感染或其他感染性疾病后其体温上升至39°以上而引发的惊厥[2]。该病患儿主要的临床表现为抽搐、双眼反白、意识丧失等。高热惊厥患儿若未能及时接受有效的治疗,可导致其发生脑损伤,从而危及其生命。大量的研究表明,对高热惊厥患儿进行有效的护理,可有效地缓解其临床症状,从而改善其预后[3-4]。预警分级护理是一种根据疾病的特点、病情的严重程度等而制定的护理方案。该护理方法具有规避护理差错事件、保障医疗安全等特点[5-6]。本文主要是探讨对高热惊厥患儿进行预警分级护理的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本文的研究对象是2018 年5 月至2019 年8 月期间重庆市第五人民医院收治的102 例高热惊厥患儿。按照随机数表法将这102 例患儿分为对照组(n=51)和观察组(n=51)。在对照组患儿中,有男28 例,女23 例;其年龄为7 个月~5 岁,平均年龄为(2.43±1.15)岁;其中,原发病为上呼吸道感染的患儿有21 例,为急性细菌性痢疾的患儿有15 例,为急性肺炎的患儿有11 例,为其他疾病的患儿有4 例。在观察组患儿中,有男29 例,女22 例;其年龄为6 个月~5 岁,平均年龄为(2.12±1.23)岁;其中,原发病为上呼吸道感染的患儿有20 例,为急性细菌性痢疾的患儿有14 例,为急性肺炎的患儿有12 例,为其他疾病的患儿有5 例。两组患儿的一般资料相比,P >0.05,具有可比性。

1.2 研究对象的纳入标准及排除标准

研究对象的纳入标准是:1)患儿的病情符合《小儿高热惊厥的诊断和治疗》中关于小儿高热惊厥的诊断标准,并被确诊[7]。2)本研究符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》的相关要求。3)患儿的年龄<6 岁。4)患儿具有较好的依从性。5)患儿的家长同意参加本次研究,并签署了知情同意书。其排除标准是:1)患儿合并有内分泌系统疾病、血液系统疾病或神经系统疾病。2)患儿存在肝、肾功能障碍。

1.3 方法

对两组患儿均进行止痉、吸氧、退热、控制感染等常规治疗。在两组患儿接受治疗期间,均对其进行常规护理。方法是:1)护理人员主动与患儿的家长进行交流,向其介绍小儿高热惊厥发病的原因、预防不良反应(如舌咬伤、脑损伤、嗜睡等)的方法。2)遵医嘱对患儿进行物理降温(如冷水擦拭皮肤等)或遵医嘱为其使用泰诺林、尼美舒利等药物进行退热治疗。4)告知患儿的家长让其多食用蛋白质含量高的食物。5)在患儿出院的前1 d,对其家长进行出院指导。在此基础上,对观察组患儿进行预警分级护理。具体的方法是:1)成立预警分级护理小组。该小组的组长由儿科的主治医师担任,小组的成员由责任护士、护士及营养师共同组成。2)对患儿的病情进行预警分级。护理人员分别从患儿呼吸的情况、意识状态、临床症状等方面评估其病情的危急程度。将患儿病情的危急程度分为以下三个等级:1)一级预警:患儿的体温为38°~39°,其主要的临床表现为四肢僵直,其呼吸频率为40 ~50 次/min,其存在轻度的抽搐症状。2)二级预警:患儿的体温为39.1°~40°,其主要的临床表现为嗜睡、肢体肿胀等,其呼吸频率为51 ~60 次/min,其存在中度的抽搐症状。3)三级预警:患儿的体温>40.1°,其呼吸频率>60 次/min,其主要的临床表现为昏睡、呕吐等,其对疼痛的敏感度降低,其存在重度抽搐的症状。预警分级护理小组的组长根据不同预警分级患儿的临床表现为其制定相应的护理方案。3)施行预警分级护理。⑴对于病情的危急程度为一级预警的患儿,护理人员要遵医嘱对其进行物理降温,并告知其家长让其多喝水的重要性(如有利于其体温恢复正常及可促进排出体内毒素的排出等)。⑵对于病情的危急程度为二级预警的患儿,护理人员遵医嘱为其使用泰诺林、尼美舒利等药物进行退热治疗。同时,根据患儿的病情,遵医嘱为其使用安定、鲁米那等药物进行镇静。此外,护理人员定时对患儿的体温进行监测,并详细记录其体温变化的情况。⑶对于病情的危急程度为三级预警的患儿,护理人员要遵医嘱对其进行吸氧、镇静等常规治疗。在对患儿进行治疗的过程中,护理人员要避免其发生舌咬伤、脑损伤、虚脱等不良反应。患儿一旦发生舌咬伤、脑损伤、虚脱等不良反应,护理人员要立即向医生汇报。

1.4 观察指标

观察两组患儿住院的时间、惊厥症状消失的时间、退热的时间、其中治护30 min 后体温下降患儿的占比、其家长对护理服务的满意率、其家长对其进行照护行为的评分及其不良反应的发生率。应用《照护者行为问卷》评估两组患儿家长对患儿进行照护的情况[8]。满分为51 分。该问卷的评分越高,说明患儿家长对患儿进行照护的行为越好。不良反应包括舌咬伤、脑损伤、嗜睡等。

1.5 统计学处理

对本次研究中的数据均采用SPSS 18.0 统计软件进行处理,计量资料用均数±标准差(± s)表示,采用t 检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。以P <0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

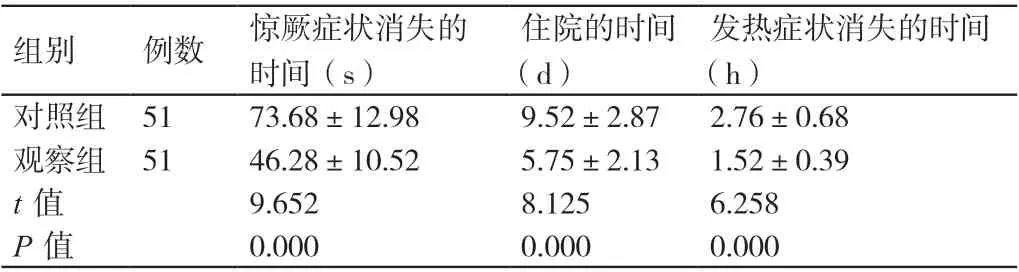

2.1 两组患儿住院的时间、惊厥症状消失的时间及发热症状消失的时间

治护后,与对照组患儿相比,观察组患儿住院的时间、惊厥症状消失的时间及发热症状消失的时间均更短,P <0.05。详见表1。

表1 两组患儿住院的时间、惊厥症状消失的时间及发热症状消失的时间(± s)

表1 两组患儿住院的时间、惊厥症状消失的时间及发热症状消失的时间(± s)

发热症状消失的时间(h)对照组 51 73.68±12.98 9.52±2.87 2.76±0.68观察组 51 46.28±10.52 5.75±2.13 1.52±0.39 t 值 9.652 8.125 6.258 P 值 0.000 0.000 0.000组别 例数 惊厥症状消失的时间(s)住院的时间(d)

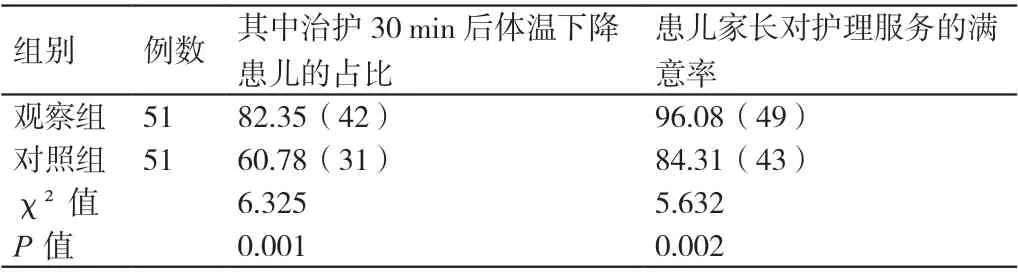

2.2 两组患儿中治护30min 后体温下降患儿的占比及两组患儿家长对护理服务的满意率

治护后,观察组患儿中治护30 min 后体温下降患儿的占比(82.35%)高于对照组患儿中治护30 min 后体温下降患儿的占比(60.78%);观察组患儿家长对护理服务的满意率(96.08%)高于对照组患儿家长对护理服务的满意率(84.31%),P <0.05。详见表2。

表2 两组患儿中治护30 min 后体温下降患儿的占比及两组患儿家长对护理服务的满意率[%(n)]

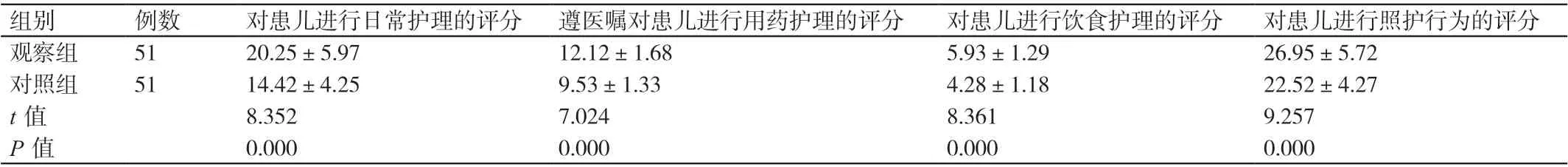

2.3 两组患儿家长对患儿进行照护行为的评分

治护后,与对照组患儿的家长相比,观察组患儿的家长对患儿进行照护行为的评分更高,P <0.05。详见表3。

表3 两组患儿家长对患儿进行照护行为的评分(分,± s)

表3 两组患儿家长对患儿进行照护行为的评分(分,± s)

组别 例数 对患儿进行日常护理的评分 遵医嘱对患儿进行用药护理的评分 对患儿进行饮食护理的评分 对患儿进行照护行为的评分观察组 51 20.25±5.97 12.12±1.68 5.93±1.29 26.95±5.72对照组 51 14.42±4.25 9.53±1.33 4.28±1.18 22.52±4.27 t 值 8.352 7.024 8.361 9.257 P 值 0.000 0.000 0.000 0.000

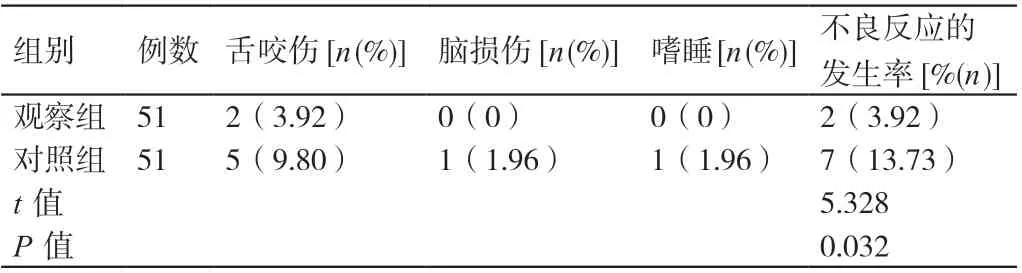

2.4 两组患儿不良反应的发生率

治护后,与对照组患儿相比,观察组患儿不良反应的发生率更低,P <0.05。详见表4。

表4 两组患儿不良反应的发生率

3 讨论

近年来,小儿高热惊厥的发病率呈现逐年上升的趋势。临床实践证实,高热惊厥患儿发生抽搐症状的时间若>5 min,其可因脑部缺氧或缺血而发生脑损伤、脑水肿等。高热惊厥患儿若未能及时接受有效的治疗,可影响其脑部发育,病情严重者甚至可危及生命[9-10]。大量的研究表明,小儿高热惊厥具有发病急、病情进展速度快等特点[11-12]。本次研究中,笔者在对高热惊厥患儿进行预警分级护理前,先分别从意识状态、临床症状等多个方面综合评估其病情的危急程度。然后,根据高热惊厥患儿病情危急的程度,对其进行有针对性的护理服务。本次研究中,护理人员通过向高热惊厥患儿的家长介绍小儿高热惊厥发病的原因、对该病患儿进行照护的方法等,能够使其积极、主动地配合护理人员对其患儿进行治护。本次研究的结果显示,治护后,与对照组患儿相比,观察组患儿住院的时间、惊厥症状消失的时间、退热的时间均更短,其中治护30 min 后体温下降患儿的占比、其家长对护理服务的满意率、其家长对其进行照护行为的评分均更高,其不良反应的发生率更低,P <0.05。这说明,对高热惊厥患儿进行预警分级护理的临床效果确切,可有效地缓解其临床症状,缩短其住院的时间,降低其不良反应的发生率。