肘管综合征诊治研究进展

2021-04-21郭瑞鹏常文凯

郭瑞鹏 常文凯

肘管综合征是尺神经在肘部受到卡压引起进行性损害的临床症候群,发病率仅次于腕管综合征。常见临床表现为尺神经分布区感觉减退、手内肌萎缩和无力,重症患者可出现“爪形手”畸形等,造成严重手功能障碍,目前治疗方法尚未统一。随着影像和微创技术的进步,肘管综合征精准化诊断和微创治疗在临床中得到广泛应用,在减少损伤、促进术后恢复方面发挥着重要作用。本文就相关应用解剖、发病机制、诊断、分型及治疗进展进行综述,以期为临床工作提供借鉴。

1 相关解剖

尺神经来源于C8和T1神经根,偶有C7神经纤维加入,与正中神经内侧根、前臂内侧皮神经共同发自臂丛神经内侧束,向下走行于内侧肌间隔前方和肱三头肌内侧,继而向下进入肘管,再穿尺侧腕屈肌两头之间至前臂掌面内侧,继之行于尺侧腕屈肌与指深屈肌之间,在腕部经腕尺管至手部,在手部发出感觉支及运动支。尺神经营养血管是伴行的尺侧上、下副动脉和尺侧返动脉,这些动脉互相吻合成网以保证尺神经营养供应。

肘管位于肘关节后内方,为一纤维性骨性通道。其前壁为尺侧副韧带;后壁为Osborne韧带,该韧带由内上髁延伸至尺骨鹰嘴,与尺侧腕屈肌两头间的筋膜相连[1];内侧壁为肱骨内上髁及尺侧腕屈肌肱骨头;外侧壁由尺骨鹰嘴、尺侧腕屈肌尺骨头构成。肘管综合征主要指尺神经经过上臂肘管时受到局部组织卡压引起的神经功能障碍,常见的潜在卡压部位有Struther弓形组织、内侧肌间隔、Osborne韧带、尺侧腕屈肌腱膜、指浅屈肌和指深屈肌腱膜等。上述结构中任何1个部位异常均可造成尺神经卡压,因此治疗时应准确定位卡压部位,避免遗漏造成复发。

2 发病机制

肘关节完全伸直时,肘管容积最大,尺神经较松弛,但屈肘时尺神经被拉长,尺侧副韧带后束和斜束膨出,肱骨内上髁与尺骨鹰嘴之间的距离增加,肘管深度变浅,从而使肘管容积明显减少,内部压力显著升高,神经内压也同时升高。孟纬等[2]采用微型测压器对肘管综合征患者不同屈肘角度时肘管压力进行测量,结果发现最大伸肘位,屈肘30°、60°、90°位和最大屈肘位肘管内压力分别为(0.13±0.15) Kpa、(1.75±0.30) Kpa、(2.62±0.34) Kpa、(5.78±0.47) Kpa、(11.40±0.62)Kpa,当屈肘角度超过90°时肘管内压力显著增大,长期极度屈肘可能导致尺神经缺血损伤。

3 病理过程

尺神经被卡压后会随着病情进展发生一系列病理改变。早期由于神经局部缺血,导致血-神经屏障破坏,微循环障碍,发生神经内水肿。中期神经结缔组织发生变化,外膜增厚。晚期神经束间结缔组织增生,神经干变硬、棱形膨大直至产生瘤样变,发生不可逆变性。早期肘管综合征患者由于尺神经本身无明显病理性变化,神经伸展性未受影响,解除造成卡压的原因后神经可逐步复原[3]。中晚期肘管综合征患者由于结缔组织增生,尺神经伸展性受到影响,将尺神经前置可减轻肘关节屈伸活动对尺神经的牵拉。

4 诊断

肘管综合征诊断主要通过病史、典型症状、体征及神经电生理检查相结合来确诊。近年来,随着影像技术的发展,高频超声检查、磁共振周围神经成像(MRN)检查在临床中的应用填补了对神经形态学判断的空缺,可精准诊断神经损伤。

4.1 临床表现

肘部创伤及慢性劳损可导致肘管内软组织肥厚增生,引起尺神经卡压磨损,这是肘管综合征最常见的病因。肘管综合征多表现为手部尺神经支配区域感觉迟钝、刺痛,随着运动神经损伤的进展,可出现手内在肌萎缩、“爪形手”畸形等表现,展肩、屈肘、屈腕、前臂旋前时症状加重。

运动神经功能可通过临床检查予以明确。尺侧腕屈肌为尺神经支配的第1块肌肉,当尺侧腕屈肌受累时,腕关节尺侧屈曲时不能抗阻力。指深屈肌受累表现为小指远指间关节屈曲无力。尺神经发出分支支配手内在肌,小指展肌受累时小指外展肌肌力下降,第1骨间背侧肌受累时示指外展无力。拇收肌肌力可通过Froment试验检查,拇收肌受累时,拇指内收无力,由正中神经支配的拇长屈肌替代完成动作,出现拇指指间关节屈曲,即Froment试验阳性。当第3骨间掌侧肌及小指蚓状肌受累,所有手指内收时小指呈相对外展状态,为Wartenberg征阳性,此为尺神经损伤终末期表现[4]。

4.2 辅助检查

4.2.1 肌电图检查

肌电图检查是肘管综合征诊断金标准,可明确受累神经,具有一定的定位作用,根据感觉及运动神经传导速度可判断神经损伤程度。此外,肌电图对胸廓出口综合征、腕尺管综合征及臂丛神经损害等具有鉴别作用。但因它是有创检查,受检者依从性较差,且无法明确病因,缺乏对神经直观的形态学判断。

4.2.2 高频超声检查

随着高频超声技术的进步,通过测量神经横截面积、回声变化、有无异常回声、肿胀率、血流情况及压平比等指标可直观判断神经形态学变化及有无异常解剖结构,还可帮助确定神经压迫的病因[5]。高频超声检查对囊性肿物敏感性较高,囊性肿物检出率为35%,可弥补肌电图检查的不足[6]。Ghanei等[5]以横截面积为评价指标,发现高频超声检查判断神经损伤的敏感度和特异性分别为92.7%和93.2%,周围神经卡压性疾病血管检查的敏感性和特异性分别为66%和93.2%,在重症患者中阳性率更高。白小江等[7]研究认为,高频超声检查对肘管综合征检出率达90%,准确率为100%,且能提供尺神经受压部位的结构和形态学信息。公春丽等[8]研究认为,使用高频超声检查对肘管综合征患者肘管内压力动态监测有助于明确病因和发病机制。高频超声检查具有直观、无创、操作简单、可反复检查等优点,可作为肘管综合征常规检查手段。

4.2.3 MRN检查

随着技术的进步,MRN检查逐渐成为评价周围神经病变的常用方法。它可直观显示病变神经及其所支配肌肉信号改变,定位神经卡压部位,判断神经周围解剖结构改变。正常周围神经T1和T2加权像上的信号与骨骼肌相同,脂肪抑制影像上呈等信号或轻度高信号,走行自然,无局部偏移。肘管综合征患者尺神经T2WI信号增强,肘部屈曲位横断面影像上可发现尺神经脱位,指深屈肌、尺侧腕屈肌和手部尺神经支配的肌肉呈水肿样或脂肪浸润信号[9]。MRN检查软组织对比度高,利于显示单个神经束增粗、破坏或消失等异常信号,且对肌肉去神经改变也能较好显示。然而,MRN检查分辨率不足以检测神经轴突生长,不能用于神经生长程度检测,且MRN检查存在技术和设备要求较高、价格昂贵等局限性,临床应用受到一定的限制。但由于MRN检查早期检测神经损伤敏感度较高,对于肘管综合征早期诊断具有重要作用。

5 分型

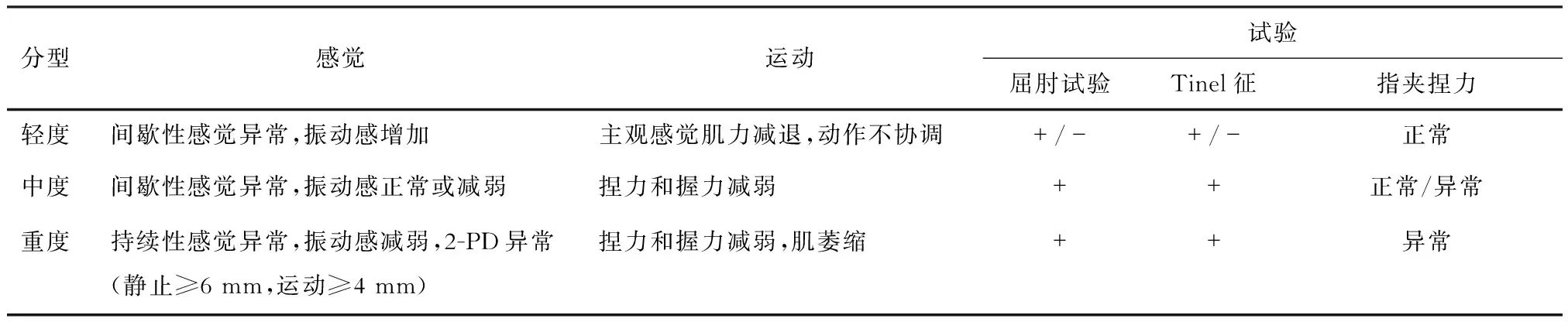

肘管综合征分型方法较多,目前常用的有McGowan分型[10]、Dellon分型[11]及顾玉东分型[12]。McGowan分型根据症状、肌力及有无肌萎缩分为3型(表1)。Goldberg等[13]研究认为,术前运动神经损伤程度对术后恢复情况有一定的预测作用,建议将McGowanⅡ型患者细分为ⅡA型和ⅡB型:ⅡA型为无肌萎缩,手内在肌力Ⅳ级(英国医学研究委员会分级标准,下同);ⅡB型为有肌萎缩,手内在肌力Ⅲ级。Dellon分型根据感觉、运动及试验检查进行分型(表2)。顾玉东分型加入了肌电图肘部尺神经传导速度,并有量化指标,易于临床分型(表3)。此外,其他分型方法还有沈成分型、Osborne分型等。

表1 McGowan分型

表2 Dellon分型

表3 顾玉东分型

6 治疗

6.1 保守治疗

肘管综合征若能早期明确诊断,保守治疗可取得满意的预后[14]。保守治疗主要包括健康教育、改变行为习惯、夜间夹板固定、肘垫、物理治疗(超声波、脉冲信号治疗)、非甾体类抗炎药(NSAID)和皮质类固醇注射等[15]。良好的健康教育对于保守治疗疗效至关重要,有利于提升患者依从性,延缓病情发展。指导患者避免加重病情的活动,如肘关节过度活动或将肘部置于坚硬表面等。夜间夹板固定肘关节于屈曲45°、前臂中立位可减轻炎症反应。NSAID和皮质类固醇注射治疗肘管综合征的疗效仍存在争议[15]。经保守治疗,约50%的患者可获得良好预后[16]。若经保守治疗3个月无效或经严格保守治疗动态观察1个月无效,出现手内在肌萎缩及中重度尺神经损伤的患者均应改行手术治疗。

6.2 手术治疗

传统肘管综合征手术治疗方法有尺神经原位松解术、肱骨内上髁切除术及尺神经前置术等。

对于大多数首次接受手术治疗的患者及术中检查尺神经无滑脱、过度屈曲肘关节时尺神经无弓弦样改变、尺神经局部无肿物等压迫、非肘关节畸形所致的患者,均建议行单纯尺神经原位松解术[17]。尺神经原位松解术对尺神经及其周围组织损伤小,并发症少,患者术后恢复快。

尺神经前置术是肘管综合征治疗的主要术式,包括尺神经肌下、肌间、皮下及带血管蒂尺神经筋膜下前置术等。尺神经皮下前置术可降低肘关节屈伸活动时尺神经张力,同时消除尺神经卡压因素,逐渐成为治疗肘管综合征最常用的术式,具有操作简单、疗效确切、适应证广泛、术后并发症少且恢复较快等优点。然而,尺神经皮下前置术因尺神经位置表浅而易受干扰。有学者提出肌下、肌间前置等术式,利用肌肉保护尺神经,有利于神经修复,但由于术中出血多、易发生广泛粘连而造成新的卡压点, 目前已较少使用[16,18]。近年来,有学者对带血管蒂尺神经筋膜下前置术进行了研究,该术式可为前置的尺神经提供柔软的神经床,保障前置后尺神经血供,术后疗效满意[19]。

King[20]于 1950年首次报道肱骨内上髁切除术,该术式可去除造成神经卡压的机械性因素,具有对神经床及其分支供血血管破坏少、术后恢复快等优点。顾玉东[18]研究认为,内髁切除大小很难控制,且影响疗效。因此,该术式在临床上并不常用。近年来,有学者采用肱骨内上髁部分切除术治疗肘管综合征,取得了较好疗效[21]。O’Grady等[22]回顾文献发现,肱骨内上髁部分切除术屈曲挛缩和肘部不稳定发生率均低于肱骨内上髁完全切除术,且在并发症方面优于尺神经前置术。

微创技术的发展为肘管综合征微创治疗提供了基础。Tsai等[23-24]首次报道了内镜辅助下肘管综合征微创治疗术式,术后改良Bishop评分优良率达87%。随后该术式被许多学者研究和完善[25-29]。内镜技术具有创伤小、恢复快等优势,但对于操作者技术要求较高,学习周期较长,不利于临床广泛开展。Nathan等[3]提出在原位松解的基础上使用小切口的术式。虞聪等[30]使用小切口术式对9例肘管综合征患者进行原位松解,取得良好疗效。近年来,小切口术式日益成为研究热点,陆续有学者报道了采用该术式治疗肘管综合征,均取得较好疗效[31-36]。刘举等[37]在肌电图检查和超声检查定位下对老年肘管综合征患者进行小切口尺神经原位松解治疗,根据中华医学会手外科学会上肢周围神经功能评定试用标准制定的随访指标,小切口组优良率85.7%,传统切口组优良率86.0%,两组间差异无统计学意义。

7 结语

肘管综合征是常见的周围神经卡压性疾病,早期明确诊断并治疗可避免不可逆性神经损害和功能障碍,半数患者经保守治疗可获得良好的预后。中重度患者多需手术干预,治疗原则是去除各种引起尺神经压迫的原因,恢复神经血供及功能。尺神经原位松解术适用于症状较轻、无尺神经脱位风险的患者。尺神经皮下前置术具有操作简单、并发症少等优势,在临床中广泛应用。带血管蒂尺神经筋膜下前置术可提供良好的神经床,利于神经恢复,目前应用越来越多。微创技术的进步为微创治疗肘管综合征提供了基础,可达到与以往术式相近的疗效。基于影像学检查的精准定位,可使术中精准松解卡压部位,真正做到有的放矢,进一步减小手术损伤,提高疗效。相信随着技术的进步,更多安全可靠的治疗方式能在临床中开展,为肘管综合征患者提供最佳治疗方法。