技术交流、迭代式创新与新产品开发绩效关系研究

2021-04-18特木钦王琨

特木钦 王琨

摘 要:本文聚焦于中国情景下企业新产品开发过程,研究技术交流对新产品开发绩效的影响,并探讨迭代式创新的中介作用和实际吸收能力的调节效应。运用277家企业的调研数据进行实证检验,研究表明:技术交流对新产品开发绩效具有正向影响;技术交流对迭代式创新具有正向影响,且迭代式创新在技术交流与新产品开发绩效关系间具有中介作用;实际吸收能力正向调节了技术交流对迭代式创新的影响,且正向调节了迭代式创新的中介作用。研究拓展了技术交流影响新产品开发绩效的内在机制,揭示了实际吸收能力在实现新产品开发中的重要性。

关键词:技术交流;迭代式創新;新产品开发绩效;实际吸收能力

中图分类号:F273.1文献标识码:A文章编号:1003-5192(2021)02-0033-07doi:10.11847/fj.40.2.33

Abstract:This paper focuses on the new product development process of Chinese enterprises, studies the impact of technology exchange on new product development performance, and explores the mediating effect of iterative innovation and the moderating effect of realised absorptive capacity. Based on the survey data of 277 enterprises, the empirical test shows that: technology exchange has a positive impact on new product development performance; technology exchange has a positive impact on iterative innovation, and iterative innovation plays a mediating role in the relationship between technology exchange and new product development performance; realised absorptive capacity positively moderates the impact of technology exchange on iterative innovation, and moderates the mediating role of iterative innovation. The research expands the internal mechanism of technology exchange affecting new product development performance, and reveals the importance of realised absorptive capacity in new product development.

Key words:technology exchange; iterative innovation; new product development performance; realised absorptive capacity

1 引言

在当前市场竞争日益激烈的情况下,越来越多的企业逐渐意识到仅依靠内部知识、技术资源进行新产品的开发无法得到实现,于是开始寻求与合作伙伴、供应商以及顾客等外部利益相关者进行技术、知识的交流,新产品开发活动开始从封闭走向开放。相对于封闭式创新,开放式创新强调内外部技术、资源的同等重要性,注重组织的无边界化和技术、资源的跨组织流动[1,2]。姜滨滨和匡海波[3]认为,技术是知识的一种形式,从外部获取并整合技术,是企业增强自身技术能力,提升创新水平的关键要素。由此,技术交流是新产品开发绩效提升的前提条件。转型经济背景下,市场环境动荡明显,技术调整周期短,企业间竞合关系复杂,由此,企业面临着更高的产品创新压力。在这种情况下,若企业采取大规模的探索式创新,则现有资源无法给予足够的支持[4]。作为企业技术微调的敏捷创新模式,迭代式创新所需资源较少,强调“小而快”的创新,用较小的更迭快速地使新产品进入市场,从而对原始产品产生冲击,不断实现创新和超越[5]。而技术交流会使企业从外部获取充足的技术知识资源,为迭代式创新提供技术知识基础。因此,本文构建了技术交流-迭代式创新-新产品开发绩效的作用机制。上述作用机制又会受到怎样的权变影响呢?吸收能力理论认为,实际吸收能力对企业在交流共享中所获得技术、知识资源的吸收、转化至关重要。高实际吸收能力的企业更易于通过技术交流吸收技术知识,并应用到产品创新过程中,从而提升新产品开发绩效[6]。本文研究将实际吸收能力纳入研究模型,以进一步明确技术交流-迭代式创新-新产品开发绩效的作用边界。

本文研究的创新价值主要体现在以下方面:(1)已有文献对技术交流与新产品开发绩效之间关系的研究相对较少,更未有研究探讨其作用机制,本文则补充了这一研究空白。(2)以往文献对于迭代式创新的研究不多,本文不仅研究了技术交流对迭代式创新的影响,更进一步探讨了迭代式创新的中介作用,进一步丰富了有关创新理论体系的研究。(3)从吸收能力的视角,将实际吸收能力作为调节变量,扩展了吸收能力理论的研究范畴。

2 理论基础与研究假设

2.1 技术交流与新产品开发绩效

以大数据、物联网、云计算等为代表的信息技术迅速发展,使得企业旧的生产方式和商业运营模式面临较大冲击,新产品开发迫在眉睫。如何提升新产品开发绩效?技术交流是一个很好的切入视角。Kotabe等[7]认为,技术交流对企业解决特定工程技术问题,提升产品技术含量有积极的作用,且有助于改善从研发到产品商业化的整套流程。因此,有目的的技术交流可以使企业扩大自身的技术基础,更利于开发出新产品。尤其是在新产品开发早期阶段,技术交流涉及更多非正式、非结构化以及动态的技术知识,易于引发异质性知识的交流与碰撞,更有利于新产品创新的产生。Lau和Lo[8]认为,企业通过与客户、供应商以及研究机构等外部组织的技术交流,可以提高新产品的创新性。技术交流使得具有不同知识背景的人员加入到同一新产品开发中,拓宽了企业的技术基础,能够帮助企业更好地进行知识的整合与利用,产生更多的新产品创新方案。吴家喜和吴贵生[9]的研究指出,技术交流创造了企业间技术转移的机会,能够帮助企业理解新的外部技术,改进新产品设计,减少因目标不一致而产生的冲突,达成共识,提升新产品开发的速度。Yang[10]的观点也认为,技术交流能够帮助企业获取多样性、互补性的技术知识,增强企业理解新产品差异性的能力,激发新思想,形成新的理解,从而提高新产品的创新性价值。基于以上论述,本研究提出如下假设:

假设1 技术交流对新产品开发绩效具有显著正向影响。

2.2 技术交流与迭代式创新

由于新产品在开发过程中易受新技术冲击以及不确定环境的影响,迭代式创新模式越来越受到理论和实践界的重视。不同于以往“瀑布流”形式的产品开发模式,迭代式创新强调“小而快”的创新,采取快速试验,持续性迭代的微创新模式提升新产品开发成功的可能性[11]。黄艳和陶秋燕[12]认为,迭代式创新具有创新快速性、参与广泛性、改进持续性以及反馈及时性等特征。张腾和张玉利[13]认为,迭代式创新需要关注用户实时反馈、创新时机以及创新速度三个方面的特质。技术交流使企业从外部获取充足的技术知识资源,这为迭代式创新提供了技术知识基础,同时,在与外界交流的过程中,企业能够及时明晰市场的反馈,快速试错,对市场需求表达中的技术不确定性和市场环境模糊性中的突出痛点进行试错更迭。技术交流可以整合渠道内的技术资源,主动探寻市场趋势,率先尝试前沿技术定位,针对创新过程中的偏差及时调整并进行持续快速的修正。由此,技术交流有助于企业迭代式创新活动的开展。基于以上论述,本研究提出如下假设:

假设2 技术交流对迭代式创新具有显著正向影响。

2.3 迭代式创新的中介作用

在日益激烈的市场竞争环境中,企业的生存和发展越来越取决于能否适应高速动态的环境变化。迭代式创新作为应对高度环境不确定性的重要手段之一,逐渐成为企业产品创新的重要战略。朱晓红和陈寒松[14]认为,迭代式创新强调快速行动和不断试错,根据用户需要及时地响应并做出快速的调整,以迅速地推出新产品开发的原型。据此,企业通过迭代式创新,能够快速地更迭产品原型,满足客户现有和潜在的市场需求,形成具有高市场接受度和强产品粘性的新产品,增进新产品开发的效率[15]。由此,迭代式创新对新产品开发绩效具有显著正向作用。结合前文观点,技术交流对迭代式创新具有显著正向影响,本文提出了一个中介作用路径,即迭代式创新在技术交流与新产品开发绩效关系间起到了“桥梁”性的作用。基于以上论述,本研究提出如下假设:

假设3 迭代式创新中介了技术交流与新产品开发绩效之间的关系。

2.4 实际吸收能力的调节效应

实际吸收能力是企业从外部获取的新知识在内部的转化、利用[16]。实际吸收能力可以有效地对外部获取技术知识进行利用、转换,实现内外部技术知识资源的有效整合,使企业能够科学合理地利用技术知识,从而提升创新绩效[17]。有研究表明,实际吸收能力对企业产品创新和过程创新均具有显著正向影响[18]。Smith等[19]认为,企业具有高实际吸收能力,能够丰富其知识积累,提升知识的创造力,改善产品创新绩效。在企业间技术交流的过程中,高实际吸收能力的企业可以更好地利用、转化所获取的新技术,借此提升企业所使用新知识的数量以及创造性,为迭代式创新提供知识资源积累。因此,如果企业具有较高的实际吸收能力,技术交流对迭代式创新的正向影响会更加显著。反之,若企业的实际吸收能力较低,则在技术交流过程中所获取的技术知识很难利用、转化,不利于迭代式创新的产生[20]。另一方面,具有较高实际吸收能力的企业在技术交流的过程中,往往拥有较为强大的组织机制借以实现外部技术知识在内部的快速传播,这有利于新获取的技术知识与内部已有知识的互动,提升新产品的开发速度。因此,如果企业具有较高的实际吸收能力,技术交流对新产品开发速度的正向影响会更加显著。反之,若企业的实际吸收能力较低,则会使企业缺乏相应的技术知识基础,无法快速实现对获取知识的转化、利用,从而降低新产品开发速度,损害新产品开发绩效[21]。基于以上论述,本研究提出如下假设:

假设4 实际吸收能力正向调节了技术交流与迭代式创新之间的关系。

假设5 实际吸收能力正向调节了技术交流与新产品开发绩效之间的关系。

2.5 有调节的中介效应

通过以上分析,技术交流对新产品开发绩效具有显著正向影响,技术交流对迭代式创新具有显著正向影响,且迭代式创新中介了技术交流与新产品开发绩效之间的关系,实际吸收能力正向调节了技术交流与迭代式创新之间的关系,满足有调节中介效应的所有前提条件。由此,本文推论,实际吸收能力越强,技术交流通过迭代式创新对新产品开发绩效的正向影响越强。基于以上论述,本研究提出如下假设:

假設6实际吸收能力正向调节了迭代式创新在技术交流与新产品开发绩效关系间的中介作用。

由此,本研究的理论框架见图1。

3 研究设计

3.1 研究样本与数据收集

本文研究采用问卷调查法收集数据,以知识密集型产业企业为调研对象,因为这种类型的企业对技术、知识等要素的依赖程度较高,且有大量人员从事新产品开发。正式调研时间为2018年12月至2019年3月,通过实地以及电子邮箱发放问卷,共发放问卷310份,收回295份,剔除无效问卷18份,有效回收277份,有效回收率为89.35%。在所得有效样本中,民营企业185家,占比66.79%;国有企业92家,占比33.21%。企业人数500人以上85家,占比20.69%;100~500人163家,占比58.84%;100人以下29家,占比10.47%。行业分布情况,互联网及相关行业53家,占比19.13%;信息服务和软件技术行业71家,占比25.63%;通信和电子设备制造业87家,占比31.41%;金融业34家,占比12.27%;汽车行业32家,占比11.55%。

3.2 变量测量

为了保证问卷的内容效度,本文采用以往文献研究中较为成熟的量表,对于英文量表,经过翻译再回译,以保证语义的准确性。正式调研前,利用教学平台对某校MBA学员进行小样本测试,回收问卷68份,根据回收问卷以及学员反馈对量表进行了修改和删减,剔除了一些出现跨因子负载的题项。本研究对题项采用Likert 5级量表进行评价,1代表完全不认同,5代表完全认同。

自变量:技术交流。技术交流的测量参考Kotabe等[7]的研究,具体题项如“通过非正式的讨论, 合作者常提供给我们重要的工程信息”等,共4个题项,量表的Cronbachs α值为0.883。

中介变量:迭代式创新。迭代式创新的测量参考Dou等[22]的研究,具体题项如“企业能够采取快速行动以适应客户需求的变化”等,共8个题项,量表的Cronbachs α值为0.891。

调节变量:实际吸收能力。实际吸收能力的测量参考Jansen等[23]的研究,具体题项如“企业能够较快地识别有用的外部知识”等,共4个题项,量表的Cronbachs α值为0.907。

因变量:新产品开发绩效。新产品开发绩效的测量参考Ma等[24]的研究,具体题项如“该产品富有创造力”等,共9个题项,量表的Cronbachs α值为0.846。

同时,本文选择企业规模、企业年龄、行业类型作为控制变量。

4 实证研究结果

4.1 信效度检验

本文研究使用SPSS 21.0和AMOS 21.0软件对所获取数据进行分析。变量各维度的Cronbachs α值在0.846~0.907之间,均大于0.7,说明量表的可靠性符合检验要求。各变量的CR值在0.797~0.904之间,均大于0.7,说明量表的内部一致性较好。由此可见,量表有较好的信度。各变量AVE的平方根均大于因子间标准化相关系数,说明量表的区分效度较好。采用Harman单因子检验方法检验共同方法偏差,检验结果发现在未经旋转时析出的第一个因子方差解释度为25.677%,不存在单因子方差解释度过高的现象,且变异膨胀因子(VIF)介于1.173至1.937之间,说明不存在严重的共同方法偏差问题。

4.2 验证性因子检验

通过验证性因子分析进行多模型的比较,结果发现单因子模型各项拟合指标均最差,二因子、三因子模型拟合效果居于中间,四因子模型拟合效果最好,数据拟合指标为χ2/df=1.983;RMSEA=0.058,GFI=0.893,AGFI=0.901,CFI=0.906,再次说明变量之间的区分效度较好。

4.3 描述性统计与相关分析

描述性统计和相关分析结果显示:技术交流与新产品开发绩效(r=0.476,p<0.01)和迭代式创新(r=0.395,p<0.01)均呈显著正相关关系;迭代式创新与新产品开发绩效(r=0.452,p<0.01)呈显著正相关关系;实际吸收能力与技术交流(r=0.332,p<0.01)呈显著正相关关系,与迭代式创新(r=0.301,p<0.01)呈显著正相关关系,与新产品开发绩效(r=0.347,p<0.01)呈显著正相关关系。主要变量间的显著相关关系表明可以进行进一步的回归分析。

4.4 假设检验结果

(1)主效应和中介效应检验结果

在进行回归分析前,为了降低多重共线性的影响,对变量进行了中心化处理。主效应和中介效应回归结果如表1所示。模型3为仅包括控制变量(行业类型、企业年龄、企业规模)的基准模型,模型4是在模型3的基础上引入自变量技术交流形成的,结果显示技术交流对新产品开发绩效具有显著正向影响(β=0.352,p<0.001),假设1得到支持。模型2是在模型1的基础上引入自变量技术交流形成的,结果显示技术交流对迭代式创新具有显著正向影响(β=0.340,p<0.001),假设2得到支持。根据Baron和Kenny[25]的分析步骤,检验迭代式创新在技术交流与新产品开发绩效关系间的中介作用。在模型4的基础上加入中介变量迭代式创新后,形成模型5,结果显示迭代式创新对新产品开发绩效具有显著正向影响(β=0.290,p<0.001),且技术交流对新产品开发绩效的影响系数和显著性均降低(β=0.223,p<0.01),即迭代式创新在技术交流与新产品开发绩效关系间起到了部分中介作用。由此,假设3得到支持。

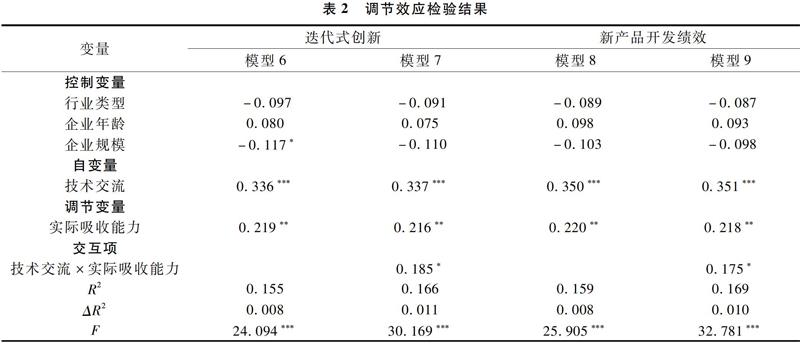

(2)调节效应检验结果

调节效应回归结果如表2所示。模型6回归结果显示,实际吸收能力对迭代式创新具有显著正向影响(β=0.219,p<0.01)。在模型6的基礎上加入技术交流与实际吸收能力的交互项后,形成模型7,结果显示,技术交流与实际吸收能力的交互项对迭代式创新具有显著正向影响(β=0.185,p<0.05),假设4得到支持。模型8回归结果显示,实际吸收能力对新产品开发绩效具有显著正向影响(β=0.220,p<0.01)。在模型8的基础上加入技术交流与实际吸收能力的交互项后,形成模型9,结果显示,技术交流与实际吸收能力的交互项对新产品开发绩效具有显著正向影响(β=0.175,p<0.05),假设5得到支持。

本文研究根据Aiken和West[26]方法,绘制了调节效应图,如图2、图3所示。图2显示,高实际吸收能力的斜率大于低实际吸收能力的斜率,即实际吸收能力在技术交流与迭代式创新关系间起正向调节效应。同样,图3结果表明,实际吸收能力在技术交流与新产品开发绩效关系间起正向调节效应。假设4和假设5进一步得到支持。

(3)有调节的中介效应检验

本研究通过拔靴法(Bootstrapping Method)计算有调节的中介,回归结果如表3所示,结果显示,在实际吸收能力高低情境下,迭代式创新的中介作用存在显著差异。技术交流通过迭代式创新对新产品开发绩效的间接影响在实际吸收能力低时不显著(β=0.05,ns),在实际吸收能力高时显著(β=0.15,p<0.05),且差异显著(Δβ=0.10,p<0.05),假设6得到支持。

5 研究结论与启示

5.1 研究结论

当前转型经济背景下,市场环境动荡明显,技术调整周期短,企业面临着更高的产品创新压力。本文聚焦于中国情景下企业新产品开发过程,研究技术交流对新产品开发绩效的影响,并探讨迭代式创新的中介作用和实际吸收能力的调节效应。运用277家企业的调研数据进行实证检验,研究表明:技术交流对新产品开发绩效具有正向影响;技术交流对迭代式创新具有正向影响,且迭代式创新在技术交流与新产品开发绩效关系间具有中介作用;实际吸收能力正向调节了技术交流对迭代式创新的影响,以及技术交流对新产品开发绩效的影响,且正向调节了迭代式创新在技术交流与新产品开发绩效关系间的中介作用。本文研究结果拓展了技术交流影响新产品开发绩效的内在机制,揭示了实际吸收能力在实现新产品开发中的重要性,具有一定的理论和现实意义。

5.2 理论贡献

本文研究的理论贡献主要体现在:(1)从技术交流的视角,研究了其对新产品创新绩效的影响,并由此构建了影响路径,不仅丰富了创新理论的相关研究,也是对企业技术管理研究的拓展。(2)基于市场环境不确定性,引入迭代式创新作为中介变量,认为迭代式创新是技术交流与新产品开发绩效关系间的桥梁,该研究发现有助于加深对迭代式创新在产品创新过程中作用效果的理解。(3)已有研究发现仅获取外部技术、知识等资源并不足以实现创新绩效的提升,还需要更加高效地对其进行利用和转化。本文研究探索了实际吸收能力在技术交流-迭代式创新-新产品开发绩效路径中所发挥的调节效应,对于深入理解技术交流驱动新产品开发绩效的作用机理有重要的理论价值。

5.3 实践启示

本文研究提出以下实践启示:(1)有效开展技术交流活动。当前中国大多数企业的技术力量还不够强,需要借助其他组织的技术、知识资源提升竞争力,实现新产品开发绩效的提升;而通过技术交流可以获取足够多的外部技术知识资源,提升新产品的创新性。(2)积极利用迭代式创新。面对多样化的市场需求和快速更迭的技术,企业在新产品开发过程中应积极利用迭代式创新,开发和探索市场的潜在性需求,通过微创新模式不断推出新产品,先于竞争对手领先市场,进而获取持续性竞争优势。(3)注重实际吸收能力的培养。实际吸收能力能夠更好地转化、利用所获取的技术知识,从而提升迭代式创新水平和新产品开发绩效。因此,企业应充分意识到实际吸收能力的重要性,将培育自身的实际吸收能力置于重要的战略位置,提升内部转化和应用知识的能力,建立完备的吸收能力培育机制。

5.4 研究局限与未来展望

首先,本研究采用了横截面的数据进行回归检验,主要依赖于问卷填写者的记忆性内容,易受填写者记忆混淆偏差的影响,可能无法准确真实反映出技术交流与新产品开发绩效之间的时间因果逻辑,为了克服这一问题,未来研究中可从纵向的角度对研究结果进行补充。其次,研究采用问卷调查的方法,但企业技术交流过程中面临着极大的不确定性,未来研究可以采取案例分析等多种研究方法,以增强研究的内外部效度。再次,迭代式创新在技术交流与新产品开发绩效之间仅起到了部分中介效果,未来的研究可引入其他中介变量,以更为清晰地探寻出技术交流与新产品开发绩效之间的影响路径。

参 考 文 献:

[1]Huston L, Sakkab N. Connect and develop: inside procter & gambles new model for innovation[J]. Harvard Business Review, 2006, 48(3): 58-66.

[2]Lee S, Park G, Yoon B, et al.. Open innovation in SMEs—an intermediated network model[J]. Research Policy, 2010, 39(2): 290-300.

[3]姜滨滨,匡海波.联盟企业专利策略选择及其产出效应研究——技术获取的视角[J].科研管理,2016,37(8):67-75.

[4]王业静,于海云.二元创新战略对新创企业绩效的影响机制研究:产学研合作的调节作用[J].研究与发展管理,2018,30(4):118-127.

[5]朱晓红,陈寒松,张腾.知识经济背景下平台型企业构建过程中的迭代创新模式——基于动态能力视角的双案例研究[J].管理世界,2019,35(3):142-156.

[6]Fosfuri A, Tribó J A. Exploring the antecedents of potential absorptive capacity and its impact on innovation performance[J]. Omega, 2008, 36(2): 173-187.

[7]Kotabe M, Martin X, Domoto H. Gaining from vertical partnerships: knowledge transfer, relationship duration, and supplier performance improvement in the U S and Japanese automotive industries[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(4): 293-316.

[8]Lau A K W, Lo W. Regional innovation system, absorptive capacity and innovation performance: an empirical study[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2015, 92: 99-114.

[9]吴家喜,吴贵生.组织整合与新产品开发绩效关系实证研究:基于吸收能力的视角[J].科学学研究,2009,27(8):1220-1227.

[10]Yang J. Knowledge integration and innovation: securing new product advantage in high technology industry[J]. Journal of High Technology Management Research, 2005, 16(1): 121-135.

[11]罗仲伟,任国良,焦豪,等.动态能力、技术范式转变与创新战略——基于腾讯微信“整合”与“迭代”微创新的纵向案例分析[J].管理世界,2014,(8):152-168.

[12]黄艳,陶秋燕.迭代创新:概念、特征与关键成功因素[J].技术经济,2015,34(10):24-28.

[13]张腾,张玉利.迭代式创新关键维度、机制与理论模型构建——基于海尔创业“小微”的多案例研究[J].河南大学学报(社会科学版),2017,57(3):46-54.

[14]朱晓红,陈寒松.互联网情境下市场导向型创业企业迭代创新的作用机制[J].管理案例研究与评论,2016,9(2):136-149.

[15]李全升,苏秦.市场导向、迭代式创新与新产品开发[J].管理学报,2019,16(12):1790-1799.

[16]宁东玲.潜在吸收能力和现实吸收能力的差异分析[J].现代情报,2013,33(5):116-120.

[17]徐奕红,赵红岩,陈文杰.企业互动学习与创新绩效关系的实证研究[J].预测,2019,38(5):16-22.

[18]Zhao H X, Tong X S, Wong P K, et al.. Types of technology sourcing and innovative capability: an exploratory study of Singapore manufacturing firms[J]. Journal of High Technology Management Research, 2005, 16: 209-224.

[19]Smith K G, Collins C J, Clark K D. Existing knowledge, knowledge creation capability, and the rate of new product introduction in high-technology firms[J]. Academy of Management Journal, 2005, 48(2): 346-357.

[20]苏中锋,李嘉.吸收能力对产品创新性的影响研究[J].科研管理,2014,35(5):62-69.

[21]周健明,陳明,刘云枫.知识惯性、知识整合与新产品开发绩效研究[J].科学学研究,2014,32(10):1531-1538,1551.

[22]Dou R, Zhang Y, Nan G. Iterative product design through group opinion evolution[J]. International Journal of Production Research, 2017, 55(13): 3886-3905.

[23]Jansen J J, Van Den Bosch F A, Volberda H W. Managing potential and realized absorptive capacity: how do organizational antecedents matter[J]. Academy of Management Journal, 2005, 48(6): 999-1015.

[24]Ma C, Yang Z, Yao Z, et al.. The effect of strategic alliance resource accumulation and process characteristics on new product success: exploration of international high-tech strategic alliances in China[J]. Industrial Marketing Management, 2012, 41(3): 469-480.

[25]Baron R M, Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.

[26]Aiken L S, West S G. Multiple regression: testing and interpreting interactions[M]. Newbury Park, CA: Sage, 1991.