2003-2010 年海北高寒灌丛碳水热通量观测数据集

2021-04-15张法伟李红琴赵亮张雷明陈智祝景彬徐世晓杨永胜赵新全于贵瑞李英年

张法伟,李红琴,赵亮,张雷明,陈智,祝景彬,徐世晓,杨永胜,赵新全,于贵瑞,李英年*

1.中国科学院西北高原生物研究所高原生物适应与进化重点实验室,西宁810008

2.洛阳师范学院生命科学学院,洛阳 471934

3.中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室,北京100101

引 言

青藏高原是全球气候变化的启动器和敏感区[1],准确识别其碳、水、热交换对气候变化的响应方式和适应机理是冰冻圈生物地球化学循环的核心研究内容之一[2],而长期连续的观测积累则是理解其内在生态过程的关键[3-4]。青藏高原气候严酷,加之交通不便,相关研究只是零星开展,且缺乏长期有效的观测数据,极大限制了冰冻圈生态学理论发展和其生态功能现状及演化的科学认知。涡度相关技术是对大气与下界面间的通量进行非破坏性测定的一种微气象观测技术,通过计算物理量脉动与垂直风速脉动的协方差来求算湍流通量,是目前唯一能直接测定大气与群落间碳水热通量的标准方法,得到国内外的广泛认可,已成为国际通量观测网络的主要技术手段[5-6]。

青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站(海北站)是国内最早开展通量观测的野外台站之一,早在2000 年就和日本国立环境研究所应用涡度相关技术联合开展了高寒矮嵩草(Kobresia humilis)草甸碳水热通量的观测研究[7]。随后在中国科学院知识创新工程重大项目“中国陆地和近海生态系统碳收支研究”的资助下,海北站于2002 年在高寒金露梅(Potentilla fruticosa)灌丛生态系统开展碳水热通量的连续观测[8]。截止2020 年,已经积累了连续17 年的原始观测数据,取得了许多原创性的结果[9-15],极大推动了高寒碳水热循环的研究,为科学评估青藏高原生态功能提供了翔实的数据支撑和理论依据。

为了推动青藏高原乃至全球高寒陆地生态系统物质循环和能量交换等相关研究的发展,海北站免费公开发表多年连续观测的碳水热通量及相关常规气象数据,以供更多科研工作者开展研究,充分体现数据的价值和共享的理念。本数据集包含2003-2010 年高寒灌丛的常规气象指标(空气温度、空气相对湿度、水汽压、风速、风向、土壤温度、土壤水分、总辐射、光合有效辐射和降水)和碳水热通量指标(净生态系统CO2交换通量、生态系统CO2呼吸通量、总生态系统CO2交换通量、潜热通量、显热通量),形成了半小时、日、月和年4 种时间尺度的数据产品。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据来源

海北站(37°37′N,101°19′E,3200 m)位于青海省海北州门源县种马场风匣口。站区为典型的高原大陆性气候,无明显四季之分,暖季多雨而短暂,冷季干燥而漫长。该站年均气温和降水分别为-1.7℃和580 mm[16]。土壤为高寒草甸土,表层有机质含量高但速效养分低。高寒灌丛涡度相关观测系统(37°40′N,101°20′E,3400 m)位于海北站北部约8 km 的高寒金露梅灌丛生态系统内,是中国通量观测研究网络(ChinaFLUX)的首批野外观测系统成员之一。

金露梅灌丛涡度相关系统建于2002 年8 月,由10 m×10 m 的围栏保护,碳水热通量的观测高度为2.5 m。研究区的植被群落由灌木和草本镶嵌组成。上层金露梅灌丛高度和盖度约为50 cm 和60%。下层草本植物高约10 cm,相对盖度约为80%,优势种包括异针茅(Stipa aliena)、藏异燕麦(Helictotrichon tibeticum)、垂穗披碱草(Elymus nutans)、柔软紫菀(Aster flaccidus)、珠芽蓼(Polygonum viviparum)、矮火绒草(Leontopodium nanum)等。土壤为高山灌丛草甸土,归为暗沃寒冻雏形土(Mollic Gryic Cambisols)。研究区为冬季牧场,2003-2005 年放牧强度约为每公顷3.7 羊单位,放牧时间约为10 月上旬至翌年5 月下旬[14-15]。围栏内每年冬季进行短时间放牧,以清除草本植物的凋落物和立枯物。通量贡献足迹分析表明,通量的最大贡献区来自于上风向的23.8 m 处,所观测的通量数据能够代表研究区的冬季放牧管理方式[14-15]。研究区2003-2005 年平均最大地上生物量(草本和灌丛当年新生枝、叶)和最高群落叶面积指数分别为8 月下旬的309.7 g⋅m-2和7 月下旬的2.5 m2⋅m-2[17]。

1.2 数据采集方法

本数据集中包含的观测数据均是仪器自动观测采集的,测定所用仪器型号、仪器制造商及数据采集器等相关信息详见表1。空气温湿、辐射要素、土壤水热等常规气象要素的采样频率1 min,计算并存储30 min 的平均数据;CO2/H2O 快速红外气体分析仪及三维超声风速仪的原始数据采样频率为10 Hz,计算并存储30 min 的平均通量数据。

表1 海北站高寒灌丛观测项目所用仪器的相关信息表

1.3 数据处理和产品加工方法

为了保障海北站高寒灌丛通量数据与中国通量观测研究网络其他站点通量数据的可比性,本数据集从数据观测、采集、质控、处理等流程严格遵循ChinaFLUX 制定的标准化质量控制和数据处理技术体系[18-19]。数据处理主要包括数据质量控制、缺失数据插补、CO2通量数据拆分等流程,具体如下:

数据质量控制:采用国际上普遍认可的涡度相关通量数据的质量控制方法[20],主要包括原始数据异常值剔除、超声虚温校正、坐标轴二次旋转、WPL 密度校正、频率损失校正、湍流稳态测试、夜间摩擦风速阈值筛选和通量异常值剔除,以及能量闭合评价。由于高寒灌丛冠层高度较低,采用单点密度变化的估算方法发现冠层存储项分别约占CO2通量、H2O 通量和显热通量的2.2%、0.08%和0.22%,因此本数据集的通量数据没有进行储存项校正。

缺失气象数据插补:短时间(小于2 小时)缺失的观测数据,采用线性内插法进行插补;长时间缺失的数据,利用海北站自动气象站的观测资料(土壤湿度和降水数据除外)进行插补;如未能完成插补,则利用平均日变化法完成数据插补。

缺失通量数据插补:对于短时间(小于2 小时)缺失的通量数据,也采用线性内插法进行插补;对于长时间缺失的潜热和显热通量数据,采用水热通量与净辐射的线性回归方程进行拟合、插补,最小插补时间窗口为7 天。对于长时间缺失的CO2通量数据,首先利用有效通量数据和环境因子的非线性回归关系构建方程,然后利用该方程和缺失通量数据对应的环境因子完成数据插补。其中夜间缺失数据利用CO2通量与5 cm 土壤温度的Arrhenius 方程插补。白天缺失数据分两种时段进行插补,在植被生长季中利用CO2通量与光合有效辐射的直角双曲线方程,结合缺失数据对应的光合有效辐射完成白天缺失数据的插补;在非生长季中则采用夜间CO2通量与5 cm 土壤温度拟合的Arrhenius 方程,结合缺失数据对应的5 cm 土壤温度完成白天缺失数据的插补,最小插补时间窗口为7 天。

CO2通量数据拆分:利用边际分布采样法的原理,将净生态系统CO2通量数据拆分为生态系统CO2呼吸通量和总生态系统CO2交换通量。先利用夜间有效CO2通量数据与5 cm 土壤温度拟合的Arrhenius 方程估算白天的生态系统CO2呼吸通量(生态系统暗呼吸通量),再利用白天CO2通量数据和估算的同时刻生态系统CO2呼吸通量,求和得到总生态系统CO2交换通量(生态系统初级生产力)[19]。

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

本数据集为2003-2010 年海北站高寒灌丛的连续碳水热通量观测数据,分为常规气象数据子集和通量数据子集两类数据文件。每类文件每年均有4 个时间尺度,包括30 分钟、日、月和年尺度,数据集内共计64 个文件,总数据量36 MB。

2.2 数据文件示例

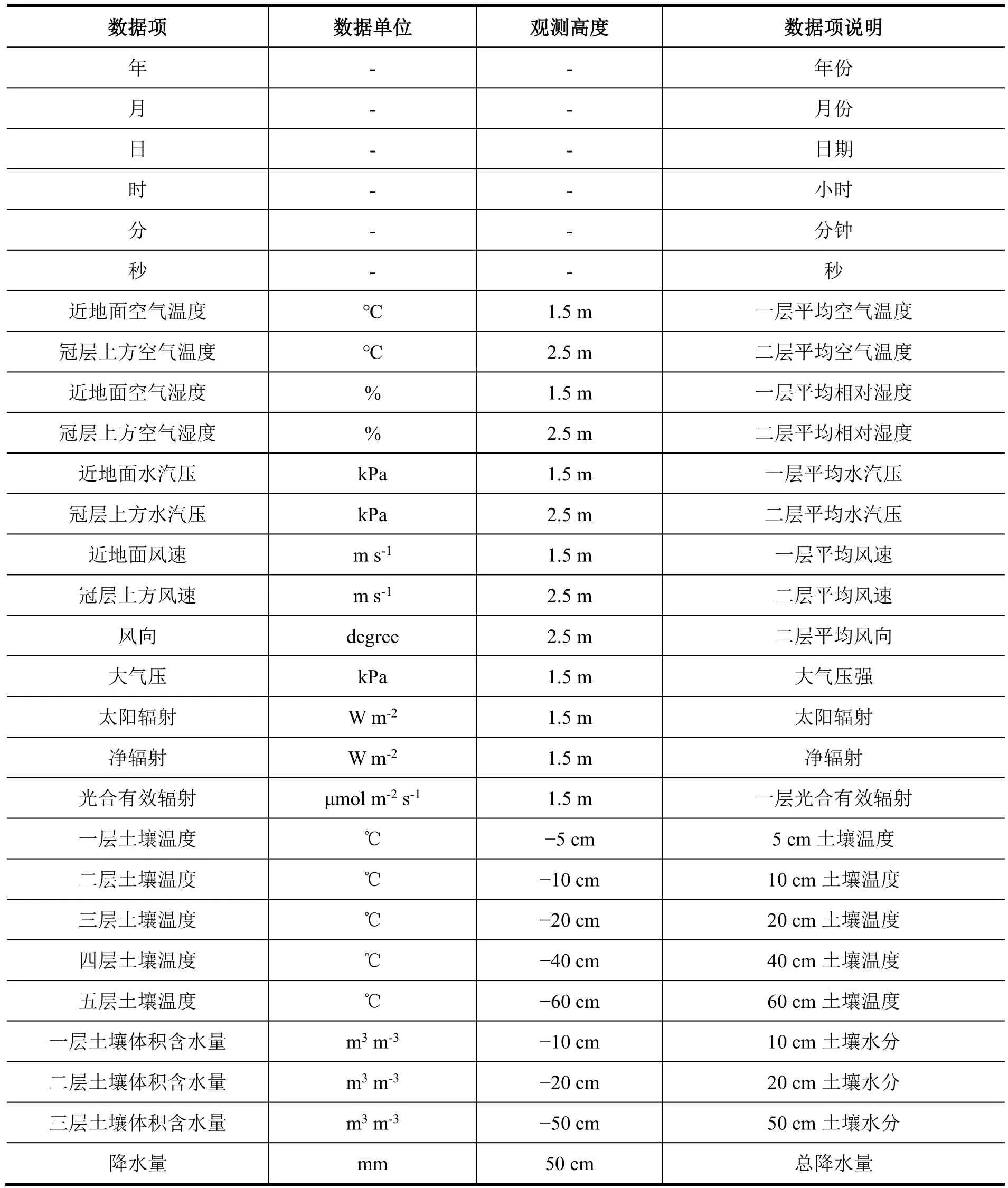

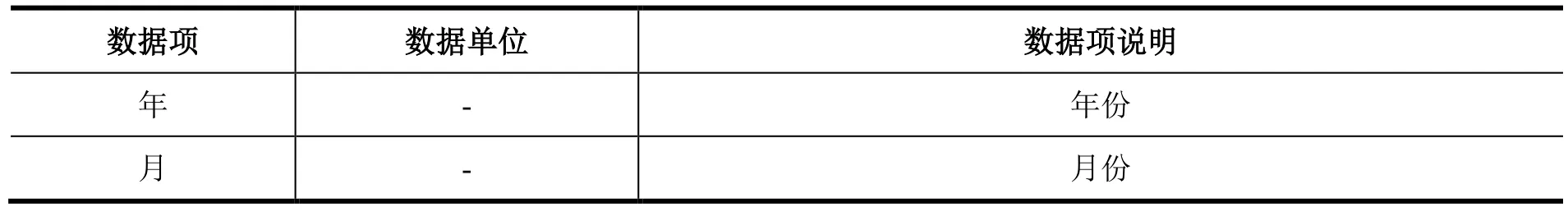

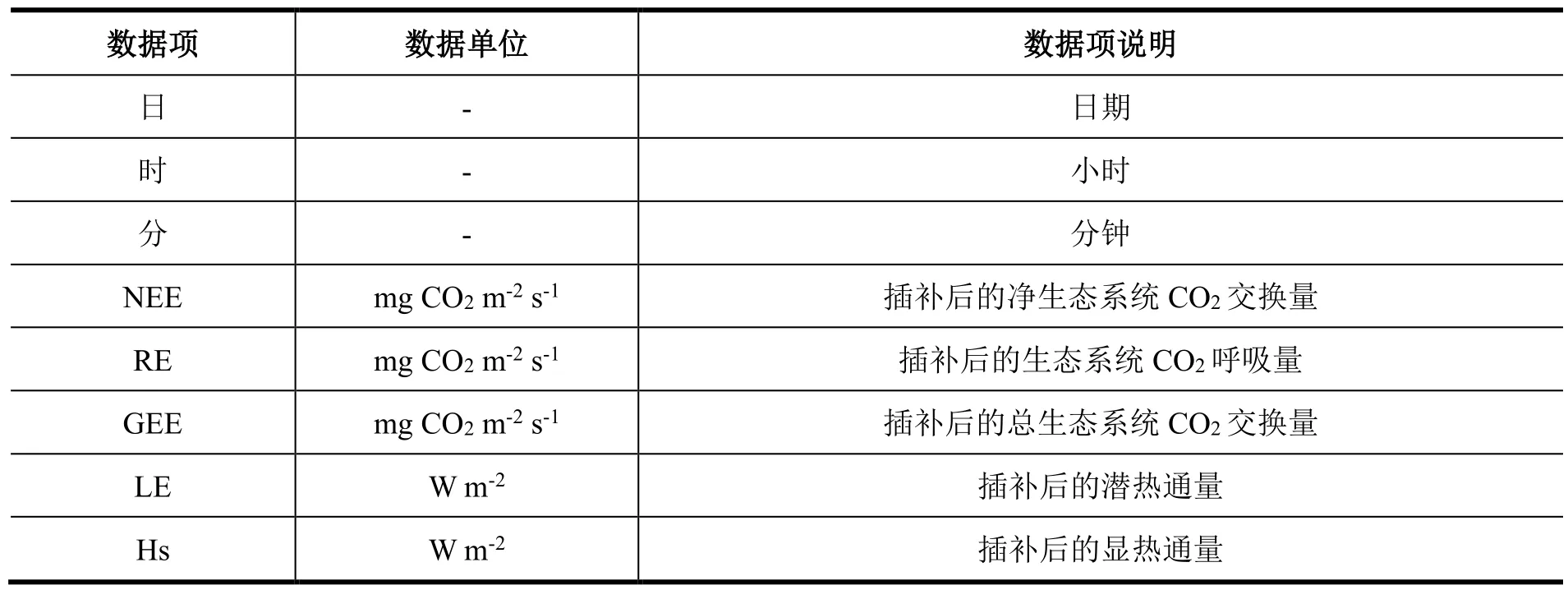

以2003 年数据文件为例,表2、表3 分别为该年常规气象和碳水热通量(30 分钟、日、月、年)数据表头说明,所有数据项观测数据均以浮点型数字形式表示。

表2 海北站高寒灌丛的常规气象数据表说明及观测高度

表3 海北站高寒灌丛的通量数据表说明

注:该表为30 分钟通量数据的数据表。日尺度数据表中无时、分等2 列数据项,通量数据为30 分钟通量累计值,NEE、RE 和GEE 的单位为g C m-2 d-1,LE 和Hs 的单位为MW m-2;月尺度数据表中无日、时、分等3 列数据项,通量数据为日通量累计值,NEE、RE 和GEE 的单位为g C m-2 month-1,LE 和Hs 的单位为MW m-2;年尺度数据表中没有月、日、时、分等4 列数据项,通量数据为月通量累计值,NEE、RE 和GEE 的单位为g C m-2 year-1,LE 和Hs 的单位为MW m-2。

3 数据质量控制与评估

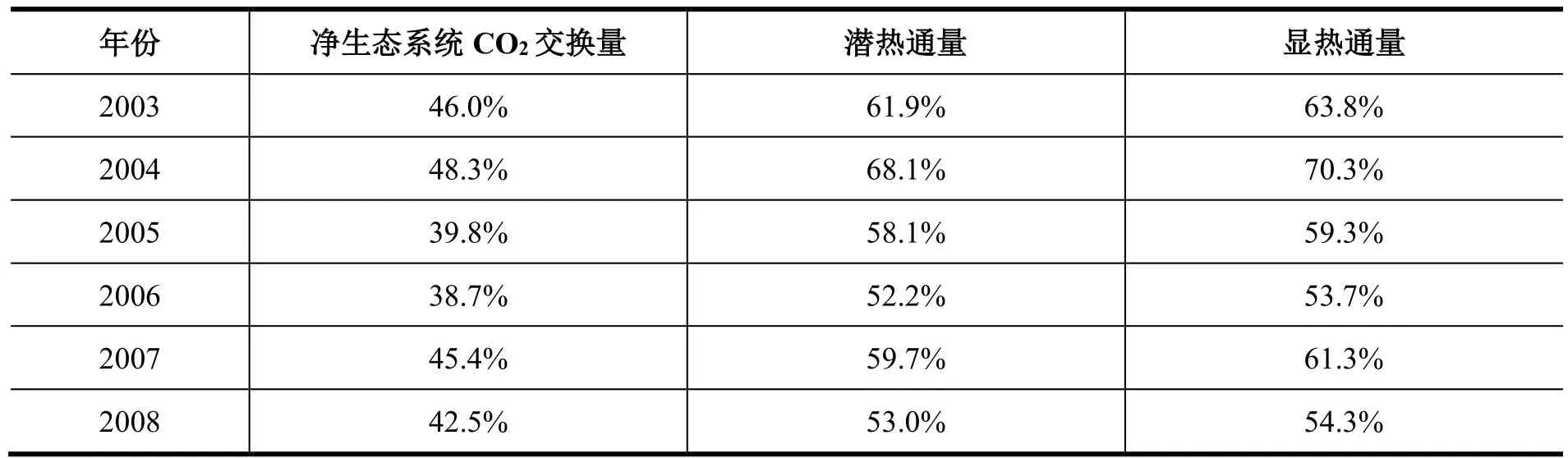

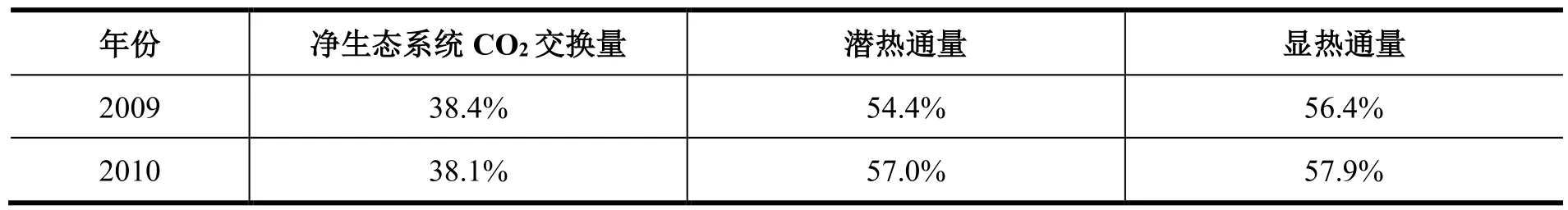

海北站高寒灌丛通量数据的谱分析结果表明,三维风速、CO2、H2O 和温度的功率谱在惯性子区内基本符合-2/3 定律,而CO2、H2O 和温度与垂直风速的谐谱在惯性子区内也基本符合-4/3 定律,能量闭合分析表明能量平衡比率平均为0.76[15]。经过质量控制和异常值剔除后,在半小时尺度上,高寒灌丛2003-2010 年碳水热通量数据集中的净生态系统CO2交换通量、潜热通量和显热通量的平均有效观测数据比例分别为42.1%、58.1%和59.6%,其中净生态系统CO2交换通量有效观测数据比例最低和最高的年份分别为2010 年的38.1%和2004 年的48.3%,两者之差为10.2%,而潜热通量和显热通量有效观测数据比例最低与最高的年份分别为2006 年的52.2%和53.7%与2004 年的68.1%和70.3%,两者相差约为15%(表4)。本数据集CO2交换通量的有效数据主要集中在白天,其比例约为67.7%,而夜间有效数据比例约为23.1%。其中植被生长季(6-9 月)的白天和夜间的有效比例分别为77.9%和25.4%,而非生长季(10 月至翌年5 月)则为61.6%和22.1%。显热通量和潜热通量的白天有效数据比例分别为83.5%和81.8%,夜间有效数据比例分别为61.8%和42.3%,表现出生长季略低(57.4%)而非生长季较高(71.7%)的特征。

表4 高寒灌丛半小时碳水热通量有效观测数据比例

4 数据使用方法和建议

本数据集在国家科技资源共享服务平台的国家生态科学数据中心(http://www.cnern.org.cn/data/initDRsearch?cid=SYC_A02)发布。用户登录系统后,在数据资源搜索“海北灌丛”,即可找到相应的数据文件进行数据下载。也可登录 Science Data Bank(http://www.sciencedb.cn/dataSet/handle/1007)访问和下载。本数据集可用以高寒灌丛碳水热生态过程及相关陆面模型开发、验证及对比等分析研究。同时,需要说明的是由于插值方法不同导致碳水热通量计算结果存在差异,本数据集的数据和相关研究人员的计算结果并不完全相同[12,14],即使年际尺度上通量计算结果相似,也可能在日、月尺度上存在一定的不同,数据使用者需要在研究结果的认知中慎重。另外,数据集在使用中应注意,目前涡度相关通量观测数据的处理技术与方法还没有全球普遍公认的技术体系,为了降低数据插补引起的不确定性,建议优选使用未插补数据。

致 谢

感谢瓦金龙长期以来在数据采集方面的贡献。

数据作者分工职责

张法伟(1981—),男,高级工程师,研究方向为高寒草地物质循环和能量交换。主要承担工作:数据监测和论文撰写。

李红琴(1981—),女,副研究员,研究方向为高寒草地碳循环。主要承担工作:数据分析与论文修改。

赵亮(1974—),男,研究员,研究方向为全球变化和鸟类生态学研究。主要承担工作:数据整理与质量控制。

张雷明(1974—),男,副研究员,研究方向为生态系统碳水循环与全球变化。主要承担工作:数据处理和质量控制。

陈智(1981—),女,助理研究员,研究方向为生态系统碳通量时空格局。主要承担工作:数据质量分析。

祝景彬(1989—),男,博士研究生,研究方向为高寒草地碳循环。主要承担工作:数据整理和论文修改。

徐世晓(1973—),男,研究员,研究方向为草地畜牧生态学。主要承担工作:数据整理。

杨永胜(1987—),男,副研究员,研究方向为高寒草地水循环。主要承担工作:数据整理。

赵新全(1959—),男,研究员,研究方向为草地生态学。主要承担工作:数据管理和统筹。

于贵瑞(1959—),男,研究员,研究方向为生态系统与全球变化。主要承担工作:数据管理和统筹。

李英年(1962—),男,研究员,研究方向为全球变化生态学。主要承担工作:数据分析和质量控制。