2003-2010 年千烟洲人工针叶林碳水通量观测数据集

2021-04-15戴晓琴王辉民徐明洁杨风亭温学发陈智张雷明孙晓敏于贵瑞

戴晓琴,王辉民*,徐明洁,杨风亭,温学发,陈智,张雷明*,孙晓敏,于贵瑞

1.中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室千烟洲试验站,北京 100101

2.中国科学院大学资源与环境学院,北京 100190

3.沈阳农业大学农学院,沈阳 110866

引 言

全球变化背景下陆地生态系统碳水循环过程、控制机理及其对环境变化的响应是生物地球化学家们一直致力解决的重大科学问题。涡度相关技术是直接观测生态系统与大气间CO2和水热通量的微气象学技术,该技术实现了没有任何干扰的条件下对生态系统多过程、多要素的长期连续的协同观测[1],为解决这一关键科学问题提供了强有力的工具。

在中国科学院知识创新工程重大项目“中国陆地和近海生态系统碳收支研究”的资助下,中国科学院千烟洲亚热带森林生态系统观测研究站(原中国科学院-江西省千烟洲红壤丘陵综合开发试验站,简称千烟洲站)作为国内首批建立碳水通量涡度相关观测系统的野外台站,于2002 年开始积累人工林生态系统碳水交换通量的科学观测数据。到目前为止,已经持续观测17 年,获得了宝贵的第一手数据资料,该数据已经在多领域、多学科,被广大科研院校的研究人员大量应用[2-11],极大推动了相关学科的发展。

为了进一步推动中国乃至全球陆地生态系统碳水通量研究及相关领域的发展,千烟洲站通过数据加工整理,公开发表2003-2010 年连续观测的碳水通量及相关气象要素数据,以期服务更多的政府机构、科研人员和公众使用这些数据开展研究,充分发挥所获数据的价值,进一步推动相关领域的发展。本数据集包含生态系统总初级生产力、生态系统呼吸、净生态系统生产力、潜热通量、显热通量、空气温度、空气相对湿度、水汽压、风速、风向、土壤温度、土壤水分、太阳辐射、光合有效辐射和降水等观测指标,形成了半小时、日、月和年尺度数据产品。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据来源

通量塔位于江西省泰和县灌溪镇千烟洲站,115°04′E,26°44′N,平均海拔为110.8 m,相对高差20-50 m。站区属亚热带季风气候,年平均温度为17.9℃,1 月平均温度为6.4℃,7 月平均温度为28.8℃;年平均降水量为1489 mm,主要集中在3-6 月。土壤类型主要为红壤,成土母质多为红色砂岩和砂砾岩[12]。站区属于中亚热带常绿阔叶林区,但原生植被在20 世纪80 年代初被破坏,现有森林主要为1985 年左右营造的人工林,主要树种为马尾松(Pinus massoniana)、湿地松(P.elliottii)和杉木(Cunninghamia lanceolata)。

千烟洲站通量塔建于2002 年8 月,是中国首批通量观测站点之一,通量塔总高度43 m。以通量塔为中心1 hm2的样地内建群种为马尾松、湿地松和杉木,以49∶48∶3 的面积呈块状混生,并伴有少量以木荷(Schima superba)为主的阔叶树;林下灌木由白栎(Quercus fabri)、檵木(Loropetalum chinense)、美丽胡枝子(Lespedeza formosa)组成;草本植物以刺芒野古草(Arundinella setosa)为主[13]。建塔初期冠层高度平均为12 m,叶面积指数为3.5 m2/m2[14]。

1.2 数据采集方法

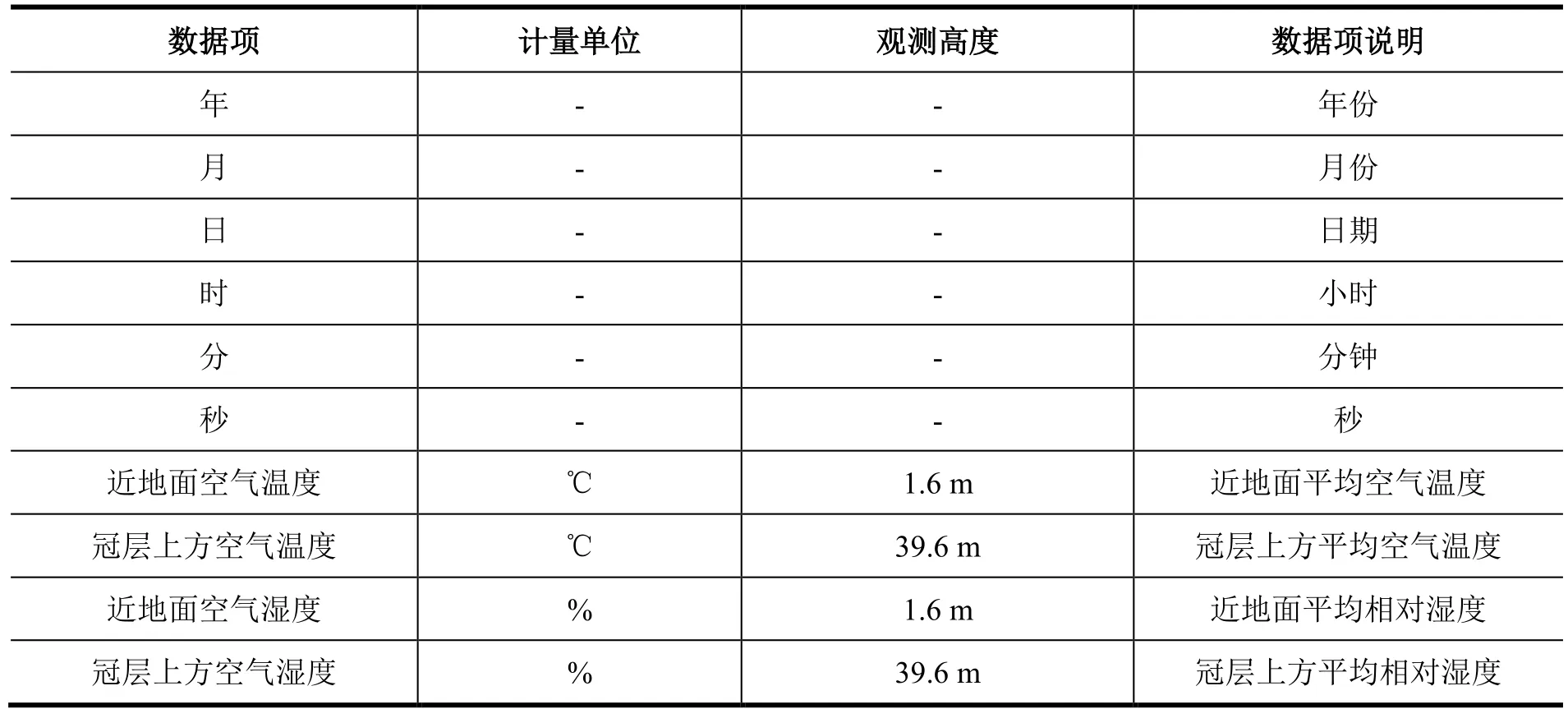

本数据集包含的观测数据均通过自动化采集。各观测项目测定所用仪器及型号、仪器制造商、以及数据采集传感器及其厂家等相关信息见表1。CO2、H2O 和能量通量安装在39.6 m,原始数据为10 Hz,与30 min 的平均通量数据利用数据采集器记录并储存;气象数据观测高度见表2,采集频率1 min,计算为30 min 数据存储在数据采集器中。

表1 观测项目所用分析仪相关信息

表2 气象数据表说明及指标观测高度

1.3 数据处理和产品加工方法

本数据集发布的数据从观测、采集、质控、处理和存储方面均严格遵循中国通量观测研究网络(ChinaFLUX)制定的标准化的数据处理和质量控制技术体系[14],详细方法见于贵瑞等[15]、Wen 等[16]和Yu 等[17]。

数据质量控制:采用国际上普遍认可的涡度通量数据质量控制方法,主要包括原始数据分析、超声虚温校正、坐标轴旋转、WPL 校正、频率损失校正、冠层储存项校正、稳态测试与湍流积分特性、夜间摩擦风速阈值筛选和异常值剔除,以及能量闭合评价。坐标轴旋转采用平面拟合,冠层CO2存储项估算采用单点CO2浓度变化的方式。

缺失数据插补:对于短时间(小于2 小时)内缺失的通量和气象观测数据,采用线性内插的方式完成插补;对于长时间缺失的气象数据,利用气象站观测资料(土壤湿度和降水数据除外)开展插补;如未能完成插补,则利用平均日变化法完成数据插补。

对于长时间缺失的CO2通量数据,采用非线性回归的方式。其中夜间缺失数据利用Arrhenius 方程插补,方程中Q10表达为土壤温度和土壤水分的线性方程。白天缺失数据利用直角双曲线方程插补,最小插补时间窗口为7 天。

CO2通量数据拆分:采用边际分布采样法完成数据拆分。首先,基于夜间观测数据,采用和缺失数据插补时相同的回归方程,确定生态系统呼吸方程中的系数;然后,利用该方程计算夜间和白天的生态系统呼吸;最后,利用插补完成的白天CO2通量数据和计算得到的生态系统呼吸,求和得到总生态系统生产力。

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

本数据集为千烟洲站人工林2003-2010 年连续8 年的碳水通量观测数据,每年有8 个EXCEL数据文件,分为两类数据文件,一类常规气象数据文件,一类通量数据文件。每年每类数据文件各有4 个,即30 分钟、日、月和年尺度,总共64 个文件,总数据量36 MB。

2.2 数据文件示例

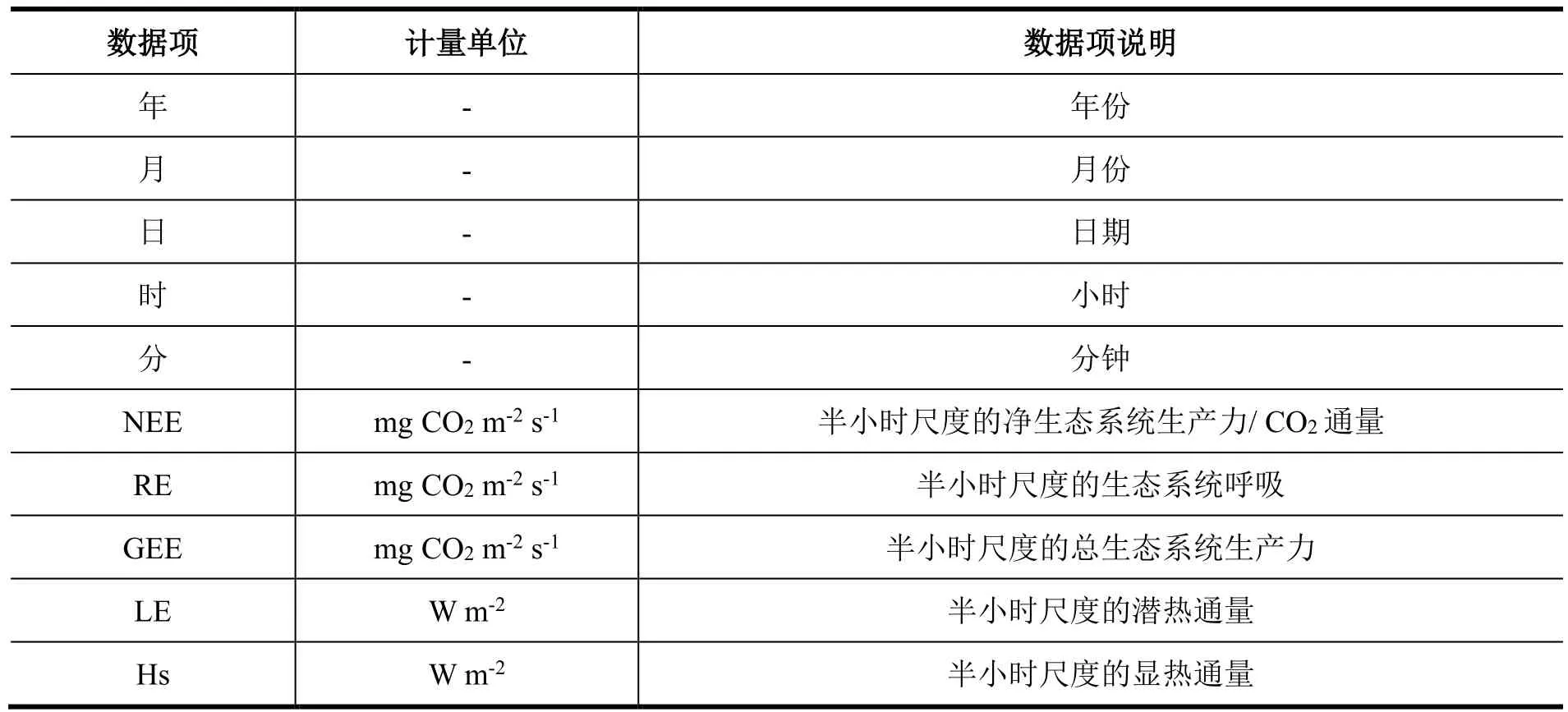

以2003 年数据文件为例,表2-3 分别为2003 年千烟洲30 分钟气象和通量数据表头说明,所有数据项数据均是以数字形式呈现。

表3 通量数据表说明

3 数据质量控制和评估

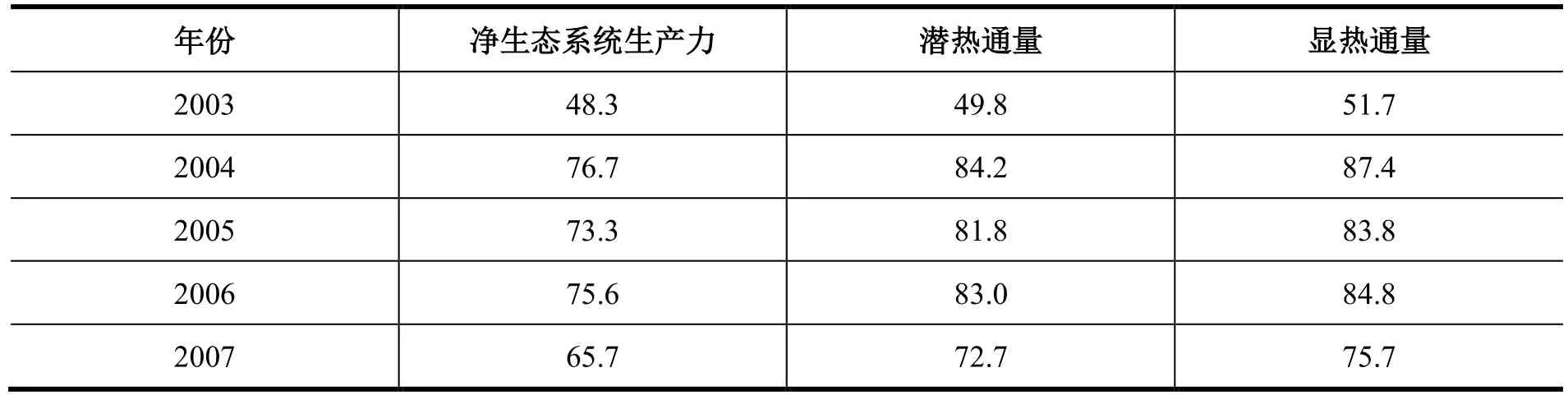

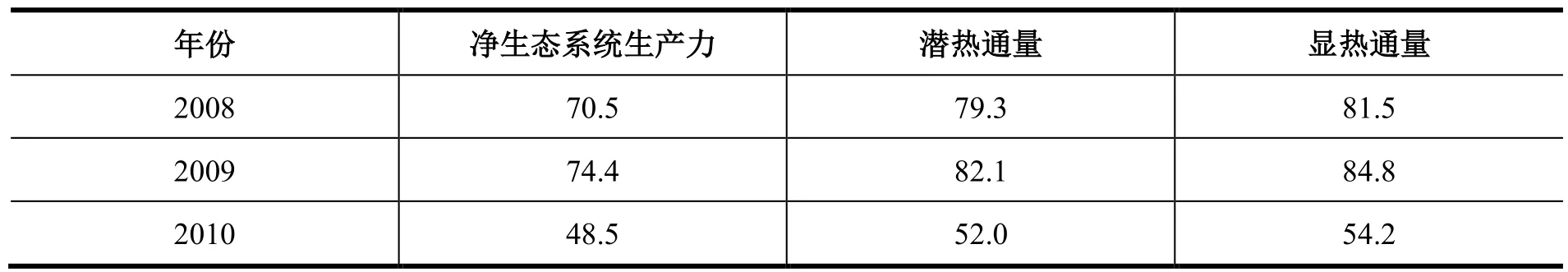

半小时尺度上,不同年份之间净生态系统生产力(CO2通量)、潜热通量和显热通量的有效观测数据比例分别为48.3%-76.7%、49.8%-84.2%、51.7%-87.4%,其中2003 年和2010 年有效数据量最低,一般为50%左右。另外,除2007 年净生态系统生产力有效数据在65.7%外,其余年份净生态系统生产力(CO2通量)、潜热通量和显热通量有效数据量均达到70%以上(表4)。

表4 半小时尺度上不同年份质控后有效的通量数据比例(%)

4 数据使用方法和建议

本数据已在国家科技资源共享服务平台(http://www.cnern.org.cn)发布,用户登录系统后,点击“数据资源”栏目,选择“碳氮水通量观测数据集”,在右侧数据资源搜索框中输入“千烟洲站”字样,点击查询,即可进入相关数据下载界面。

本数据集可应用于模型的开发、验证。为了便于不同站点数据的比较,本数据集采用ChinaFLUX制定的标准技术体系进行数据处理和质量控制。但是由于不同插值方法计算结果存在差异,即使年通量差异相对较小,也可能导致季节动态较大的不同,因此在机理解析中应尤其慎重。

致 谢

感谢黄远芬长期以来在数据采集方面的贡献,感谢刘允芬研究员在数据质量控制、系统运行与维护方面的贡献。

数据作者分工职责

戴晓琴(1978—),女,副研究员,研究方向为生态系统物质循环。主要承担工作:数据监测和论文撰写。

王辉民(1967—),男,研究员,研究方向为森林生态系统物质循环。主要承担工作:总体把握与论文修改。

徐明洁(1984—),女,讲师,研究方向为森林生态系统物质循环。主要承担工作:数据质控和论文撰写。

杨风亭(1973—),女,高级工程师,研究方向为森林生态系统物质循环。主要承担工作:数据管理。

温学发(1975—),男,研究员,研究方向为同位素生态学。主要承担工作:数据质量控制。

陈智(1986—),女,副研究员,研究方向为生态系统碳循环与全球变化。主要承担工作:数据集的质量控制。

张雷明(1974—),男,副研究员,研究方向为生态系统碳水循环与全球变化。主要承担工作:数据处理。

孙晓敏(1957—),男,研究员,研究方向为地表通量的区域遥感反演。主要承担工作:ChinaFLUX技术体系构建。

于贵瑞(1959—),男,研究员,研究方向为生态系统与全球变化。主要承担工作:ChinaFLUX 总体运行与科学发展。