2003-2010 年西双版纳热带季节雨林碳水和能量通量观测数据集

2021-04-15起德花张一平宋清海费学海沙丽清刘运通周文君周立国邓晓保罗艳邓云

起德花,张一平*,宋清海*,费学海,沙丽清,刘运通,周文君,周立国,邓晓保,3,罗艳,3,邓云,3

1.中国科学院热带森林生态学重点实验室(中国科学院西双版纳热带植物园),云南勐腊 666303

2.贵州大学资源与环境工程学院,贵阳 550025

3.中国科学院西双版纳热带雨林生态系统研究站,云南勐腊 666303

引 言

碳水通量是指单位时间内垂直通过单位面积所传递的碳、水物质量。它是生态系统与大气间碳水交换量,是量化生态系统功能及其对全球气候变化的重要参数。碳水交换是物质和能量循环的关键过程,是农业、遥感、水文、生态、社会经济、气象、地质灾害等相关领域的前沿性研究。开展植被与大气间碳、水通量的长期观测对人们深入研究和理解全球变化与陆地生态系统碳水循环的相互关系[1],预测全球区域性气候变化趋势,评价生态系统对气候变化贡献,发现生态系统变化规律以及对天气预报、水资源利用等相关研究工作具有重要意义。

热带季节雨林是我国重要的生态系统类型。西双版纳生态站为中国生态系统观测网(CERN)和中国通量观测研究网络(ChinaFLUX)的基础观测站点[2]。由于该地处于热带北缘,海拔偏高,年平均温度和年降雨量相对较低,且降雨季节变化明显。特殊的地理环境、气候和植被结构,使其生态系统具有生物多样性丰富、生产力高的特性,在区域的生态环境、缓解气候变暖和全球碳循环方面具有重要作用[3]。

在中国科学院知识创新工程重要方向项目“中国陆地生态系统碳氮通量特征及其环境控制作用研究”,国家重点基础研究发展计划(国家973 项目)“中国陆地生态系统碳-氮-水通量的相互关系及其环境影响机制”,中国科学院战略性先导科技专项等支持下。西双版纳生态站积累了17 年的碳水能量通量数据,以期服务政府和科研机构,提高公众使度,进而推动中国乃至全球陆地生态系统碳水通量研究及相关领域的发展。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据来源

通量塔位于西双版纳州勐腊县勐仑镇的国家级自然保护区(101°12′44″E,21°57′32″N,平均海拔为756 m)[4],四面有山丘,铁塔底部与周围山丘顶的水平距离为400-686 m,相对高差为80-70 m。年平均气温为21.5℃,最冷月(1 月)平均温度为16.0℃,最热月(6 月)平均温度为25.7℃,年Σt≥10℃(温度大于等于10℃之和)和Σt≥18℃(温度大于等于18℃之和)积温分别为7959.2℃和6638.1℃。平均日照时数为1858.7 h。多年平均降水量为1556.8 mm[5],但各月份分配不均,87 %的降水集中在5-10 月,年平均相对湿度为85 %。林下土壤为砖红壤,腐殖质层厚1-3 cm,落叶层厚2-5 cm,土壤偏酸(PH<5)。年平均风速仅为0.4 m/s,是著名的静风区[6]。

通量塔所处植被类型为热带季节雨林,优势种主要为绒毛番龙眼(Pometia tomentosa)、千果榄仁(Terminalia myriocarpa),其群落高35 m 左右,生物量大约500 t/ha,该雨林群落胸径≥10 cm的立木密度为386 棵/ hm2,平均树高18.6 m[7]。

1.2 数据采集方法

通量塔于2002 年底正式投入使用,通量塔上安装有开路涡度相关通量系统和多层微气象观测系统。设置的气象梯度观测系统包括:7 层3 杯风速仪和温湿度构成风速和温湿度垂直梯度观测系统;6 层PAR(光合有效辐射)传感器观测PAR 垂直变化;在通量塔顶层设置了太阳辐射传感器和雨量筒;在铁塔41.6 m 处设置了太阳辐射传感器以观测太阳总辐射4 分量动态;地表温度、土壤热通量、9 层土壤温度梯度、3 层土壤体积含水量等相关数据观测;此外,还在植被冠层安装红外温度传感器,以监测植物冠层表面温度变化。

观测系统的涡度相关和气象梯度观测数据都是通过数据采集器Datalogger 进行自动采集并存储,CO2、H2O 和能量通量系统频率为10 Hz,常规气象要素的数据采样频率为0.5 Hz。为了保证数据可比性和准确性,提升研究结果可靠性,对所有仪器设备进行定期校对和维护。各观测项目测定所用仪器及型号、仪器制造商,以及数据采集传感器及其厂家等相关信息见表1,气象数据观测高度见表2。

1.3 数据处理和产品加工方法

数据处理基本基于ChinaFLUX 流程与标准[8-9],但基于站点(site-based)地形及气候,故数据处理时我们做出改进/订正:详细方法见姚玉刚等和费学海等的文献[10-11]。数据处理流程见图1。

气象数据质量保证/质量控制:

(1)30 min 原始气象数据时间校对:

检查每年的数据是否全(平年数据是365×48=17520 行/年,加上表头信息是17 524 行/年;润年数据是366×48=17 568 行/年,加上表头信息是17 572 行/年),对于时间信息没全的时间数据进行检查并插补。

(2)异常值剔除:对输出30 min 的气象数据值为1.#IND,1.#INF,NAN(1.#IND,1.#INF,NAN 均为数据缺失值)的数据进行剔除。

(3)阈值剔除:

对Tair(空气温度)、Tsoil(土壤温度)大于40℃、小于0℃的数据进行剔除(根据西双版纳多年、多个站点数据,温度未出现过负值),对空气湿度rh 小于0%的数据进行剔除;对于风向数据大于360 度和小于0 度〔陆地上,风向一般用16 个方位表示,在高空则用角度表示。用角度表示风向,是把圆周分成360 度,北风(N)是0 度(即360 度),东风(E)是90 度,南风(S)是180度,西风(W)是270 度,因此风向不会大于360 度,也不会小于0 度。〕的数据进行剔除;对于夜间太阳辐射Dr 大于10 W m-2,白天太阳辐射Dr 大于2000 W m-2的数据进行剔除;降水量明显低于最近气象站的降水数据进行剔除(雨量筒出现堵塞)。

(4)气象数据插补:

申请西双版纳热带雨林54 km 的气象数据,用来插补已经缺失或者剔除的气象数据,该气象站距通量塔1 km,是离通量塔最近的另外一个气象站。

碳水通量质量保证/质量控制:

(1)对已经转换出来的30 min 原始通量数据时间校对:

检查每年的数据是否全(平年数据是365×48=17 520 行/年,加上表头信息是17 524 行/年;润年数据是366×48=17 568 行/年,加上表头信息是17 572 行/年),对于时间信息没全的时间进行数据检查并插补。

(2)异常值剔除:

对输出30 min 的通量数据值为1.#IND,1.#INF,NAN(1.#IND,1.#INF,NAN 均为数据缺失值)的数据进行剔除。

(3)阈值剔除:

对水汽浓度H2O>40 g/m3或者H2O<0 g/m3)的数据进行剔除;对CO2浓度>1000 mg/m3或者CO2<200 mg/m3的数据进行剔除;对n_Tot(样本总数)<15000 的数据进行剔除;对夜间摩擦风速u*<0.1 m/s(由于地处山坳,且该地区常年风速小,故没有采用ChinaFLUX 规定的u*<0.2 m/s标准)的数据进行剔除;对涡度碳通量数值Fc>2 mg m−2s−1或者Fc<−2 mg m−2s−1的数据进行剔除;对LE>1200 W/m2或LE<−300 W/m2的数据进行剔除;对有降雨发生的通量和CO2浓度数据进行了剔除;对HS>900 W/m2或HS<−300 W/m2的数据进行剔除。

供试作物均为制种玉米,甘州区试验地品种为迪卡653,临泽县试验地品种为临奥1号。供试肥料为尿素(N46%),磷二铵(N18%,P2O546%),硫酸钾(K2O50%)。

(4)坐标轴旋转(采用自然风系统三次旋转方法)、WPL(Webb,Pearman and Leuning’s calibration method)校正:

在Matalab 中输入代码进行坐标轴旋转、WPL 校正。

(5)重复数据筛选步骤,对通量数据进一步筛选(经过坐标轴旋转、WPL 校正出来的数据偶偶会出现明显超范围数值)。

西双版纳热带季节雨林不仅雾日较多、风速较低,而且还存在“碳湖”现象。“碳湖”在4-9月出现频率较高,在10-3 月出现频率较低,存在明显的季节变化特征,影响高度可达20 m[12]。由于存在“碳湖效应”和“假碳源效应”,采用常规通量数据处理方法无法获得合理的西双版纳站通量观测数据。因此,将天亮(太阳辐射值Dr>10 W/m2的第一个值)到11∶00 这个时段Fc>0 mg m−2s−1的数据进行剔除。

(6)NEE 的计算:

生态系统净碳交换量(NEE)是生态系统中植物光合作用吸收的CO2〔即生态系统总初级生产力(GPP)〕与生态系统生物及非生物呼吸释放的CO2〔即生态系统呼吸(Reco)〕间平衡的结果。对于森林生态系统来说,其由涡度相关系统测得的碳通量(Fc)与同一时间段内存储在地表到测量界面这段空间碳储量(Fs)这两部分组成,Fc,Fs和NEE 的计算如公式(1)[13]和公式(2)[14]所示:

其中,Fc为生态系统与大气间CO2通量,其由EC〔涡度相关(Eddy covariance technique)〕测得,在数据处理时Fc为经过坐标轴旋转(采用自然风系统三次旋转方法)、WPL 校正后的Fc值;Fs表示涡度相关系统观测高度与地面间CO2储存量变化量,其根据单位时间内单位体积CO2浓度变化计算所得,∆c/∆t表示单位时间内CO2浓度变化速率,∆t为相邻时间间隔(取30 min),zr为观测界面(涡度相关系统安装)的高度。当NEE和Fc为正值时,表示生态系统释放CO2;为负值时表示生态系统吸收CO2,此时生态系统为碳汇功能。以太阳辐射(Dr)区分白天(Dr≥10 w m-2)和夜间(Dr <10 w m-2),视夜间的NEE(μmol m-2s-1)为生态系统夜间呼吸速率(Reco)。

通量数据插补:通量数据插补在涡流相关数据处理工具网(https://www.bgc-jena.mpg.de/REddyP roc/brew/REddyProc.rhtml)进行在线插补。

CO2通量数据拆分:由于涡度相关法只能直接测量出生态系统的NEE,因此需通过一定方法实现NEE的拆分,从而得到Reco和GPP值。本研究据Lloyd-Taylor 方程,即式(3)[15]来计算生态系统呼吸Reco:

由于在夜间(Dr<10 w m-2),夜间净CO2交换量(NEEn)与夜间生态系统呼吸(Rn-eco)间关系为NEEn=−Rn-eco,故用式(3)对夜间筛选后的有效CO2净交换(NEEn)数据与土壤5 cm 温度分时段进行拟合,从而对模型进行校准和参数化,就可以求得生态系统白天的呼吸(Rd-eco)结果。故GPP 表达式为(4):

式(4)中,GPP、Reco和NEE单位都为μmol m-2s-1。

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

本数据集为版纳热带季节雨林2003-2010 年连续8 年的碳水通量观测数据。每年有8 个EXCEL数据文件,分为两类数据文件,一类常规气象数据文件,一类通量数据文件。每年每类数据文件各有4 个,即30 min、日、月和年尺度,总共64 个文件,总数据量36 MB。

2.2 数据文件示例

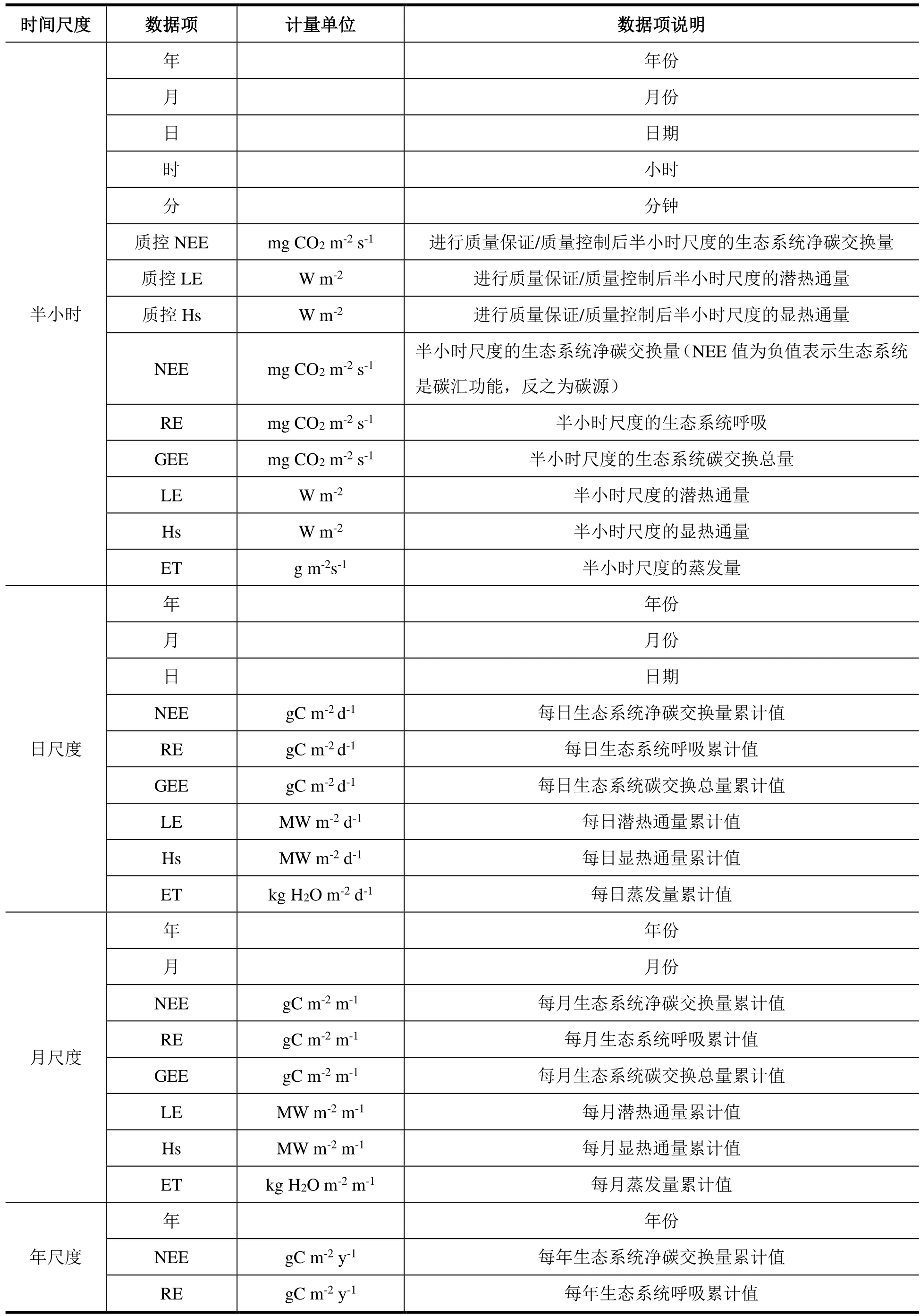

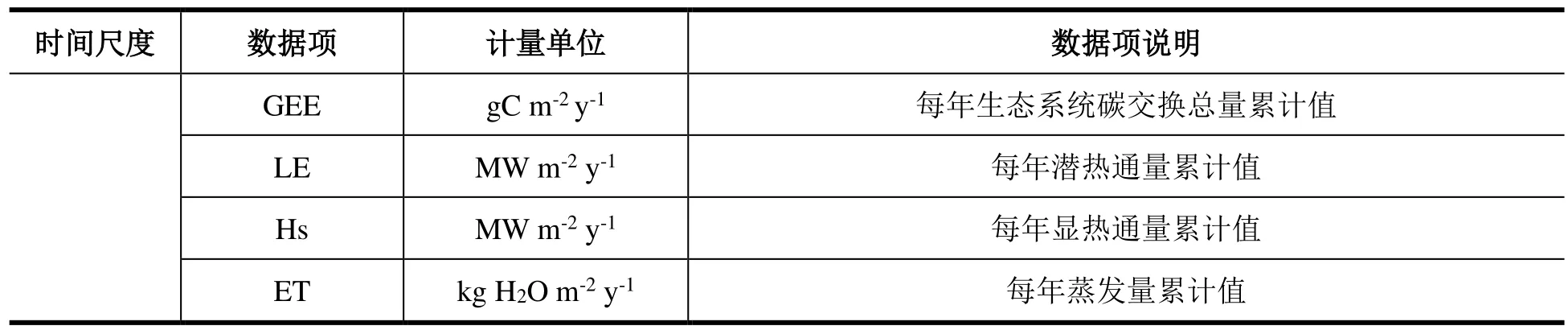

以2003 年数据文件为例,表2 为2003 年西双版纳热带季节雨林通量塔30 min 气象数据表头说明,表3 为2003 年版纳热带季节雨林通量塔不同时间尺度通量数据表头说明。所有数据均是以数字形式呈现。气象观测系统包括7 层三杯风速仪(A100R,VECTOR,UK),近地面观测高度为4.2 m。7 层温湿探头(HMP45C,VAISALA,Netherlands)。气压观测设置在距地表4.2 m 高度(CS105,VAISALA,Netherlands),顶层设置有雨量筒(52203,RM YOUNG,USA)。上述仪器均与CR10X型数据采集器(CR10X,Campbell,USA)相连,每30 min 输出一组平均值。

表2 气象数据表说明及指标观测高度

表3 通量数据表说明

3 数据质量控制和评估

半小时尺度上,不同年份之间生态系统净碳交换量(NEE)、潜热通量(LE)和显热通量(H)有效观测数据比例分别为48.0%-83.0%、57.4%-91.1%、58.1 %-92.2%。其中,除2008 年潜热通量和显热通量有效数据在57.4%和58.1%外,其余年份潜热通量和显热通量有效数据量均达到70%以上,且均高于生态系统净碳交换量质控后有效通量数据比例(图2)。

图2 半小时尺度上不同年份质控的有效通量数据比例(%)

4 数据使用方法和建议

本数据已在国家科技资源共享服务平台(http://www.cnern.org.cn)发布,用户登录系统后,点击数据资源栏目,在碳氮水通量观测数据集中搜索“版纳站”,点击查询,即可进入相关数据下载界面。用户也可登录Science Data Bank(http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.j00001.00177)访问和下载数据集。

本数据集可应用于模型的开发、验证。为了便于不同站点数据的比较,本数据集采用ChinaFLUX制定的标准技术体系进行数据处理和质量控制。但是由于不同插值方法计算结果存在差异,即使年通量差异相对较小,也可能导致季节动态较大的不同,因此在机理解析中应尤其慎重。

5 展望

西双版纳热带季节雨林碳水通量在能量平衡及全球小气候特征中至关重要。后续需要进一步加强以下几个方面的研究:

(1)由于该地处于热带北缘,海拔偏高,年平均温度和年降雨量相对较低,风速较小,雾日较多,而且还存在“碳湖”现象。有特殊的地理环境、气候和植被结构,在观测系统运行以及数据质量控制时要考虑多种因素。

(2)随着碳水通量观测仪器的推陈出新以及碳水通量数据处理方法的不断改进、完善和创新,碳水通量质控后有效数据比例将越来越高。

(3)在得到标准化数据的同时,应深入开展CO2浓度,氮沉降、气溶胶等其他环境因子对森林生态系统碳汇影响方面的研究,并探讨其背后机制。

(4)以后研究可运用长期连续观测的通量和气象数据(20 年以上),并结合模型来探讨碳交换年间变异机制及其对气候变化响应。年际变异的生态系统响应与气候要素贡献、生物气候要素在年际变异中的贡献。

(5)本研究采用涡度相关法,得到的是点上碳交换研究结果。以后研究可整合单点碳交换数据、遥感影像数据和地表过程模型(Land surface model,如EALCO),实现从点到区域地研究生态系统碳交换及其对气候变化的响应,从而把点上研究结果扩展到区域乃至全球尺度。

致 谢

西双版纳热带季节雨林碳水能量通量观测数据积累离不开中国科学院西双版纳热带植物园和西双版纳生态站的大力支持,西双版纳生态站承担了通量和气象观测设备的野外维护和原始数据采集工作,为本数据集的生产做出了不可缺少的贡献。同时也感谢国家973 项目(2002CB412501、2010CB833501),国家自然科学基金(41671209、40571163、31061140359、31770528、41961144017、U1602234、U1202234、41271056、31290221、41071071、41975147、42075119)、国家重点研发计划(2016YFC0502105)、国家基金青年科学基金项目(40801035),中国科学院项目(KZCX1-SW-01-01A、KZCX2-YW-432-1、KZCX2-YW-Q1-05-04、XDA05050601),中国科学院“一三五”专项(方向一:2017XTBG-F01、突破一:2017XTBG-T01),云南省中青年学术和技术带头人后备人才项目(202005AC160003),云南省万人计划青年拔尖人才项目(宋清海),中国科学院战略性先导科技专项(XDA19020302)等项目的资助,因有这些项目源源不断的支持,西双版纳热带季节雨林通量塔各个仪器探头才得以正常运行,并能持续积累17 年标准化西双版纳热带季节雨林碳水能量通量观测数据集,特此致谢!

数据作者分工职责

起德花(1993—),女,云南省永仁县人,硕士,研究助理,研究方向为全球变化。主要承担工作:数据采集和处理。

张一平(1957—),男,云南省昆明市人,博士,研究员,研究方向为区域气候变化。主要承担工作:通量的总体运行与科学发展。

宋清海(1979—),男,云南省昆明市人,博士,副研究员,研究方向为生态系统碳水分配模式。主要承担工作:碳水通量数据最终质量控制。

费学海(1984—),男,贵州省贵阳市人,博士,讲师,研究方向为气候变化与生态响应。主要承担工作:数据处理和质量控制。

沙丽清(1963—),男,云南省昆明市人,博士,研究员,研究方向为生态系统碳水循环过程与全球变化。主要承担工作:碳水通量数据综合处理方法和技术途径。

刘运通(1979—),男,云南省昆明市人,博士,副研究员,研究方向为生态系统碳通量时空格局。主要承担工作:数据质量分析。

周文君(1977—),女,云南省昆明市人,博士,副研究员,研究方向为数据挖掘与运用。主要承担工作:数据集格式规范化、数据管理和服务。

邓晓保(1959—),男,云南省昆明市人,博士,高级工程师,研究方向为生态系统通量观测与数据分析。主要承担工作:数据处理和质量控制。

罗艳(1989—),女,云南省西双版纳市人,硕士,助理工程师,研究方向为数据库运行。主要承担工作:数据集格式规范化、数据管理和服务。

邓云(1983—),男,云南省昆明市人,硕士,助理研究员,研究方向为生态信息学。主要承担工作:数据处理和质量控制。

此外,周立国、杨东海、依涛香、于辉、PG.Moorthy 等人主要承担数据观测、整理、初级质控及上报。