中欧双边贸易碳排放关系演变及其对中国产业科技发展的启示

2021-04-11雷飞

雷 飞

(梧州学院 商学院,广西 梧州 543002)

党的十九大报告指出:“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。”积极推进我国碳排放治理是建立低碳经济的重要保障。据国家科技部发布的《全球生态环境遥感监测2018年度报告》显示,2017年中国单位GDP碳排放强度比2005年下降了46%,中国在碳排放的绩效得到明显改善。但是,中国依旧存在碳排放减排的压力,2014年中国碳排放量约为80亿t。2017年碳排放总量为10 357万t,位列于碳排放多的国家之一。依据中国发展研究基金会发布的《中国发展报告2017:资源的可持续利用》报告,中国到2030年左右实现资源投入总量和碳排放总量达到峰值后持续下降。近年来,中国出口贸易快速发展,2017年中国出口总额为15.33万亿元,相比2006年的2.06万亿元,年均增长率超过6.7%。出口贸易的快速发展使碳排放量增多,加强出口碳排放的治理和实施出口贸易碳减排对于经济高质量发展至关重要。科技创新在治理出口碳排放中扮演重要角色,通过提高绿色全要素生产率的动力,推动区域科技协同发展,改革创新科技体制机制,扩大科技创新的溢出效应和辐射效应,节能降耗,降低减排成本,实现出口碳排放治理和碳减排,推动经济高质量发展。因此,研究中欧双边贸易碳排放的关系演变,对中国实现绿色低碳经济循环发展具有重要的意义。

1 文献回顾

全球变暖已被认为是一个不争的科学事实,人类活动导致二氧化碳排放浓度不断升高是全球气候变暖的主要原因。前世界银行首席经济学家尼古拉斯·斯特恩牵头做出的《斯特恩报告》呼吁全球向低碳经济转型,减少全球碳排放量是世界各国共同的目标[1]。因而有关国家之间的双边贸易与碳排放转移问题近年来受到国内外学术界广泛关注,并分别从不同的视角研究碳排放。

国外学者主要研究贸易自由化导致的碳排放流向和如何缓解碳排放量相关问题。一是贸易自由化导致的碳排放流向。Schaeffer等认为贸易自由化使发达国家把大量的二氧化碳转移到发展中国家[2]。Guan等研究表明:发展中国家所增长的1/4温室气体排放量源自于发达国家商品和服务贸易的增加[3]。Weber等认为美国、日本等发达国家在对外贸易中成为隐含碳净进口国,他们将承受环境负担通过贸易途径有效地转移到其他发展中国家[4]。Hubler研究表明,中国是典型的碳排放转移受害者,“发达国家”成为纯碳进口国,其进口碳排放量占其国内碳排放量的15%[5]。二是缓解碳排放量的策略。Weber在研究贸易如何影响美国气候政策时提出:贸易竞争引起碳泄漏问题为气候政策带来挑战,通过贸易合作协议与技术转让为缓解碳排放量提供潜在解决方案[6]。Carrie Lee通过技术开发和转让来弥补实现可持续性发展,还可以开发人力和机构能力,减少未列入限额交易的商品或被政府限制的碳排放部门的碳排放量,最大限度地发挥其潜在效益且减少潜在风险[7]。Shantayanan使用南非经济的分解计算一般均衡(CGE)模型并模拟减少15%二氧化碳排放量的税收政策[8]。An研究分析了在生产阶段和使用阶段降低能源消耗是减少碳排放的有效措施[9]。

国内学者主要研究中国出口贸易碳排放、隐含碳排放及碳排放量的测算方法。一是中国出口贸易碳排放。马翠萍和史丹研究表明中国加入WTO后不断深化贸易开放程度,出口高耗能产品急剧增加,二氧化碳排放量由2000年的29亿t增加到2010年的82.8亿t,而同期发达国家碳排放量却明显放缓[10]。彭水军和余丽丽认为“发达国家消费,发展中国家污染”的典型事实将削弱全球减排效果并对中国等发展中国家造成不公平[11]。余丽丽和袁劲实证分析了碳排放视角下中国的对外贸易模式,进一步测算贸易模式效应对中国碳排放净转移的影响程度,结果表明:中国始终是美国、欧盟、日本等发达国家的“污染避难所”,是效应主导的污染密集型出口贸易模式,导致中国贸易隐含碳排放净转入[12]。吴献金和李妍芳利用投入产出法分别分析了1995年、2000年和2005年中国与日本贸易引起相应部门产生的碳排放转移量,并利用LMDI法分别从规模效应、结构效应和强度效应分析中国和日本碳排放转移的影响程度[13]。彭海珍以中国制造业为研究对象,实证分析发现中国出口扩大对环境所产生的负效应大于出口结构变化和技术提高对环境产生的正效应[14]。二是隐含碳排放及测量方法。刘强等利用全生命周期评价方法对中国出口贸易中的46种重点产品的承载能量和碳排放量进行了比较分析,结果表明:这些产品在出口的过程中带走大约13.4%的国内一次能源消耗,碳排放量约占全国碳排放量的14.4%[15]。潘安和吴肖丽通过总贸易的核算框架,利用WIOD提供的数据计算 1995—2011 年中日贸易隐含碳排放量,分析了全球价值链分工下贸易隐含碳排放的结构特征与责任分担问题[16]。庞军和张浚哲基于GTAP数据库构建MRIO模型,测算了中欧双边贸易隐含碳排放,发现中国为出口商品生产比欧盟承担更多的碳排放[17]。金继红和居乂義利用WIOD世界投入产出表数据,从生产和消费角度测算了中国与日本2000—2011年进出口隐含碳排放,发现中国对日本出口隐含碳排放量为46.29~103.76 t,日本对中国出口隐含碳排放量为16.12~45.95 t,中国在双边贸易中承担了大量的碳泄漏,隐含碳净出口缺口不断扩大[18]。部分学者等基于多区域投入产出模型(MRIO),运用LMDI方法分析了中国进出口贸易中隐含碳变化的影响因素[19-21]。

综上所述,已有关于贸易引发的碳排放转移的文献详细地研究并解释了贸易碳排放转移的特征、空间分布、碳排放转移的测算方法,为研究中欧双边贸易碳排放转移提供了参考和理论依据。但是,已有文献中关于中国与欧盟双边贸易碳排放转移与碳脱钩指数的研究相对比较稀缺。基于此,以中国与欧盟为研究对象,结合中国与欧盟投入产出表数据,通过OECD、WIOD数据库与IRIO模型、Tapio脱钩模型计算中国与欧盟双边部门的直接碳、隐含碳、控制型碳转移的碳排放量与双边碳脱钩指数特征,进一步探讨二者在双边贸易中碳排放关系的演变,为我国优化出口结构与实施进口贸易替代产品并有效地治理碳排放污染提供思路。

2 模型、方法和数据

(1)直接碳。基于R国与S国两国竞争性投入产出表,设ZRS为R国中间投入矩阵,FRS为R国最终消费矩阵,MR为R国进口矩阵,ER为R国出口矩阵,XR为R国产出列阵,VR为R国增加值矩阵,XS为R国总投入行阵,CR为R国碳排放行阵,ARS为直接消耗系数矩阵。供给和需求关系表示如下:

XR=ARS×XR+FRS+ER-MR

(1)

(2)

ΦRS为R国单位产值碳排放系数矩阵:

(3)

R国出口直接碳排放量CzR为

CzR=ER×ARS×ΦRS

(4)

(5)

(6)

(7)

R国出口隐含碳排放量CYR为

(8)

(3)控制型碳。多数文献仅仅关注了隐含碳排放,没有考虑碳排放的控制机理。采用网络控制分析法研究出口碳排放的控制机理,即碳排放出口部门之间相互依赖关系。在网络控制分析法中,“控制”主要表现为在网络节点信息传输过程中的主动和被动地位及其作用大小,与该节点相联系的弧的大小决定其“强度”,即输入/输出该节点的碳[22]。控制型碳排量是两部门联合决定的,列昂惕夫逆矩阵及其转置矩阵决定了控制强度和方向。与隐含碳排放测量相同,剔除进口,公式如下:

(9)

(10)

(11)

(12)

(4)Tapio脱钩指数。Tapio脱钩指数是国内外多数学者研究脱钩关系时采用的研究方法,易于动态观察变量间的脱钩特征。根据Tapio脱钩指数,构建出口碳排放脱钩指数,反映碳排放变化对出口增加值变化的反应程度。出口碳排放脱钩指数λ公式如下:

λZ=(ΔCZR/CZR)/(ΔER/ER)

(13)

λY=(ΔCYR/CYR)/(ΔER/ER)

(14)

λK=(ΔCKR/CKR)/(ΔER/ER)

(15)

公式(13)中λZ为出口直接碳排放脱钩指数,公式(14)中λY为出口隐含碳排放脱钩指数,公式(15)中λK为出口控制型碳排放脱钩指数。

吕柯南根据Tapio脱钩指数大小,将脱钩特征分为脱钩、负脱钩与耦合3种状态,具体划分标准见表1[23]。本研究将采用这一划分标准。

表1 Tapio脱钩指数

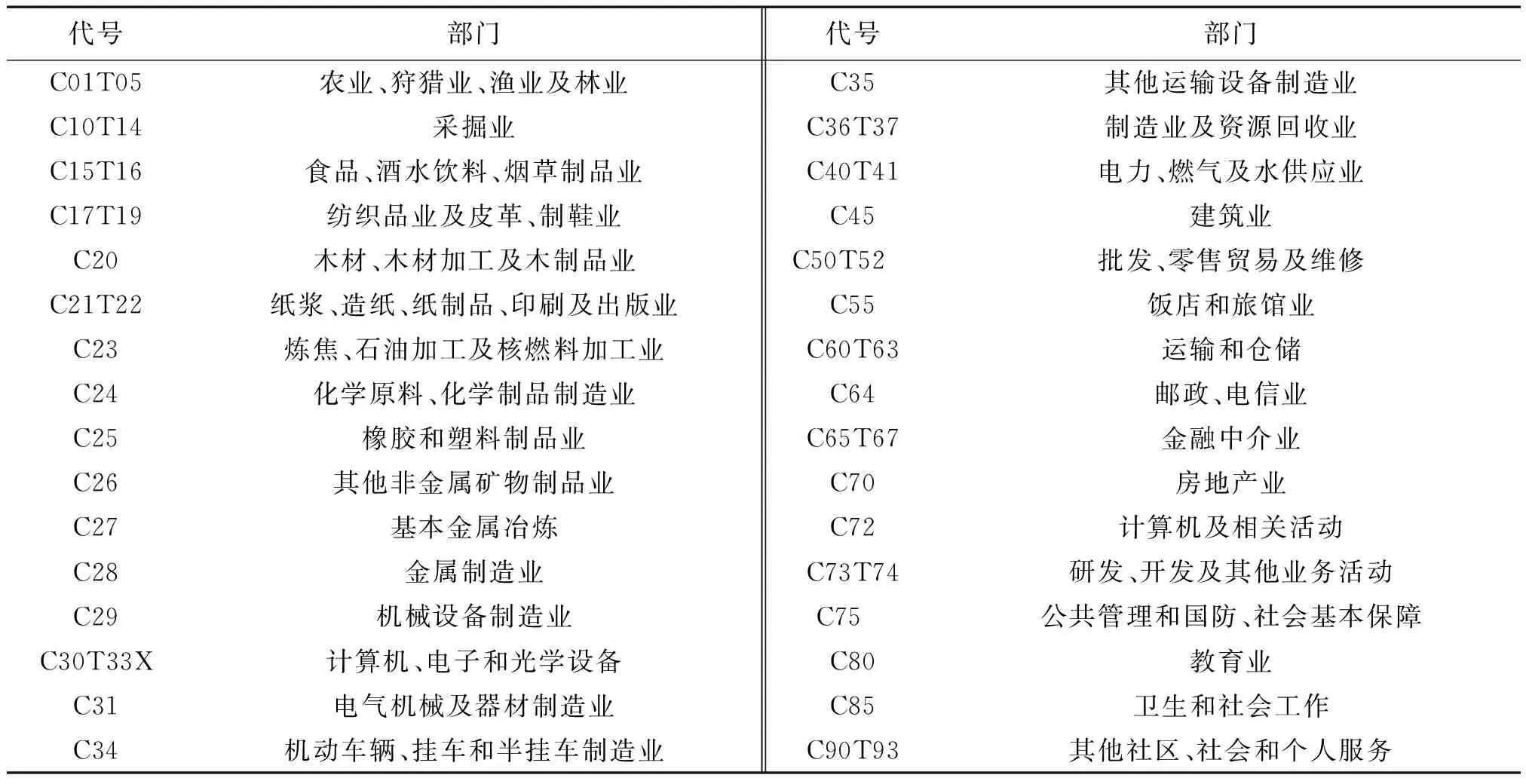

(5)数据来源及说明。MIRO模型需要3个方面的数据:国家之间的贸易额、投入产出表及每个部门二氧化碳排放系数。中国与欧盟双边贸易数据均来源于WIOD数据库,投入产出表数据来源于OECD网站,二氧化碳排放系数来源于世界银行(IBRD)网站。由于最新OECD 数据库是2011年,文章以2011为最新年份,分别研究中国与欧盟2009、2010、2011年双边贸易碳排放转移与碳脱钩指数。WIOD数据中每个国家有56个行业,根据OECD数据中的行业对WIOD行业进行加总组合。将农作物和动物生产,狩猎和相关服务活动、林业和伐木、捕鱼和水产养殖加总为“农业、狩猎业、渔业及林业”;纸和纸制品的制造、录制媒体的打印和复制加总为“纸浆、造纸、纸制品业、印刷及出版业”;化学品和化学产品的制造、基本药物制剂和药物制剂的制造加总为“化学原料、化学制品制造业”;其他制造业、水的收集,处理和供应、下水道,废物收集,处理和处置活动加总为“制造业及资源回收业”;汽车和摩托车的批发和零售贸易和修理、批发贸易、零售业加总为“批发、零售贸易及维修业”;陆路运输和管道运输、水运、空运、仓储和运输支持活动加总为“运输和仓储业”;邮政和快递活动、电信加总为“邮政、电信业”;金融服务活动、为金融服务和保险活动提供辅助活动加总为“金融中介业”;科学研究和发展、其他专业、科学和技术活动加总为“研发、开发及其他业务活动”;家庭作为雇主的活动、供自己使用的未分化的商品和服务生产活动、域外组织和机构的活动、其他服务活动加总为“其他社区、社会和个人服务”。其他剩余行业与OECD数据库行业一一对应。最后整理得出32个部门,具体行业及代号见表2。

表2 32个部门代号及名称

3 测算结果与分析

3.1 中欧双边贸易发展演变

由表3可以看出,中国与欧盟32个部门的双边贸易概况。第一,中国与欧盟的双边贸易额连续上升且中国对欧盟出口额一直高于欧盟;第二,中欧双边贸易出口额逐渐增加,2009年出口差额为6 178.63百万美元,2011年达到27 876.67百万美元。第三,中国每年的出口增长率都高于欧盟。其中,中国欧双边贸易出口占比额最多的部门是C29、C45、C31、C34、C24、C10T14、C23、C25、C26、C27。在双边贸易中,中国与欧盟对C29、C31、C34出口需求最大。

表3 中国与欧盟2009—2010年32个部门的双边贸易额 百万美元

续表3 中国与欧盟2009—2010年32个部门的双边贸易额 百万美元

3.2 中欧双边贸易碳排放转移

3.2.1 中国向欧盟碳排放转移

表4显示中国32个部门向欧盟碳排放转移的分布情况。2009年、2010年、2011年中国向欧盟转移碳总额为158.45百万t,隐含碳占50%以上。中国向欧盟转移的直接碳、隐含碳、控制型碳逐年增加。直接碳排放从9.24百万t增加到13.04百万t,隐含碳排放从21.29百万t增加到31.19百万t,控制型碳从11.58百万t增加到17.03百万t。从表可以看出,中国直接碳、隐含碳、控制型碳转移的主要部门是C27、C28、C73T74。从直接碳、隐含碳、控制型碳三种碳排放转移中可以看出各部门之间的碳排放转移存在明显的差距。如:C17T19、C36T37、C55等部门转移的碳排放量相对较少。在各部门之间相比较,中国向欧盟转移的碳排放主要是金属业与一些零售业,同时也可看出三种碳排放转移之间存在递进的关系。

表4 2009—2010年中国对欧盟碳排放转移 百万t(CO2)

续表4 2009—2010年中国对欧盟碳排放转移 百万t(CO2)

3.2.2 欧盟向中国碳排放转移

从表5中可以看出,欧盟向中国转移的碳排放量从2009年的444.11百万t增加到2011年760.82百万t,2009—2011年欧盟向中国转移的碳排放量总额达到1851.18百万t,欧盟向中国转移的总碳量是中国向欧盟碳排放转移的11倍。由此,欧盟对中国增加贸易进口量加大了对中国进行碳排放转移。中国在与欧盟的对外贸易关系往来中使中国在出口贸易中承载巨大的环境压力。从直接碳、隐含碳、控制型碳三种碳排放转移量上进行分析,在2009—2011年,欧盟向中国转移的直接碳、隐含碳、控制型碳量持快速上升趋势,直接碳从75.55百万t上升到129.17百万t;隐含碳从248.21百万t上升到428.14百万t;控制型碳从120.35百万t上升到203.51百万t。欧盟向中国转移的碳排放量中隐含碳排放转移所占的比重最大,这说明欧盟与中国在对外贸易过程中发生的碳排放转移并不是直接从进口商品数额中转移,可能存在其他的一些商品在中国出口中就已经在中国产生碳排放量。这些碳排放量的转移与中国的出口贸易存在相关关系,出口贸易增长的同时也引起巨大的环境损失。相对于欧盟转移到中国的碳排放量,欧盟转移到中国的部门行业的碳排放量更大。在2009年,欧盟向中国直接碳转移最多的部门依次是:C27、C29、C24、C31、C30T33X,直接碳转移总量比例分别是13.6%、7.7%、7%、5.2%、4.8%。欧盟向中国隐含碳转移最多的部门依次是:C27、C24、C10T14、C29、C40T41,5个部门占隐含碳总额比例分别是12.5%、8%、7.2%、6%、5%。从2009-2011年,五大部门的直接碳、隐含碳、控制型碳排放量一直都占据很高的比重,其他部门也存在上升的趋势。欧盟把大量的碳转移到中国,这可能是中国作为世界工厂,在世界中加工制造业占的比重大。此外,中国的出口贸易中大多产品都是通过进口原材料加工再出口到其他国家,最终成为碳排放转移之地。

3.3 中欧双边贸易与碳排放脱钩关系

3.3.1 中国与欧盟碳排放的脱钩关系

根据Tapio脱钩模型,通过脱钩指数计算公式(13)、(14)、(15)公式分别计算出中国与欧盟直接碳脱钩值、隐含碳脱钩值、控制型碳脱钩值,进一步判断各部门的碳排放脱钩特征。由表6可以看出,2009年,中国的直接碳和隐含碳主要以衰退性脱钩特征为主,只有C90T93呈现弱脱钩特征。控制型碳也主要是以衰退型脱钩为主,只有C01T05、C90T93是强负脱钩;C55、C64部门呈现弱脱钩特征。2010年,中国直接碳脱钩、隐含碳脱钩由衰退性脱钩转变为弱脱钩特征为主。值得关注的是C10T14从2009年的衰退性脱钩转变为2010年的扩张性负脱钩;C24、C25、C34、C50T52从2009年的衰退性脱钩特征转变成为2010年的扩张性负耦合。从整体上看,中国与欧盟的脱钩值特征主要是以衰退性脱钩和弱脱钩为主,中国的碳排放脱钩特征从2009年以衰退性脱钩为主转变成为弱脱钩为主。

表6 2009—2010年中国与欧盟碳排放的脱钩关系

3.3.2 欧盟与中国碳排放的脱钩关系

根据上文相同的计算原理算出欧盟2009年、2010年的碳排放脱钩特征,由表7可以看出:在2009年,欧盟的直接碳脱钩值、隐含碳脱钩值与控制型碳脱钩值的32个部门中有31个部门都呈现强负脱钩的特征,只有C85呈现弱脱钩特征。2010年,欧盟的直接碳脱钩和控制型碳脱钩主要以扩张性负脱钩为主,隐含碳脱钩值主要以弱脱钩特征为主。直接碳脱钩值与控制型碳脱钩值从强负脱钩转变成扩张性负脱钩;隐含碳脱钩值从强负脱钩转变成弱脱钩。其中,从直接碳脱钩值中可以看出,从2009—2010年,C30T33X、C35从强负脱钩转变为强脱钩;C40T41、C85从强负脱钩转变为扩张性负耦合;C45从强脱钩转变为弱脱钩。从控制型碳脱钩值中可以看出,从2009—2010年,C30T33X、C35从强负脱钩转变为强脱钩;C34、C64、C85从强负脱钩转变为弱脱钩;C40T41、C50T52从强负脱钩转变为扩张性负耦合。

表7 2009—2010年欧盟与中国碳排放的脱钩关系

4 研究结论与政策启示

4.1 研究结论

本研究基于OECD数据库中国与欧盟国家投入产出表数据与WIOD数据库中国与欧盟双边贸易数据测算出中国与欧盟双边贸易中32个部门各自所含的直接碳、隐含碳和控制型碳排放量,并基于Tapio脱钩模型,分析了中国与欧盟的直接碳、隐含碳和控制型碳排放之间的脱钩特征,研究发现:(1)从2009—2011年,欧盟向中国转移的直接碳、隐含碳、控制型碳排放量大于中国向欧盟转移碳排放量。其中,欧盟对中国转移的碳排放量中隐含碳的转移量最大,其次是控制型碳和直接碳。(2)在直接碳、隐含碳、控制型碳中,中国向欧盟转移的碳排放量主要以C73T74、C24、C27、C28、C31、C50T52为主,欧盟向中国转移的碳排放量主要以C27、C28、C29为主。在中欧双边贸易碳排放转移中,金属的制造与冶炼都占据了重要的贸易地位,但是在该部门的碳排放转移量上欧盟相对于中国转移的强度更大。(3)在中欧双边贸易与碳排放脱钩关系中,中国的直接碳、隐含碳、控制型碳的脱钩特征主要是从衰退性脱钩转变为弱脱钩;欧盟的直接碳和控制型碳的脱钩特征主要是从强负脱钩转变为扩张性脱钩,隐含碳强负脱转变为弱脱钩。

4.2 政策启示

一是培育低碳优势产业,优化出口结构。不同出口产品生产过程中碳排放量及其结构存在显著性差异,培育低碳优势产业,在有优势低碳产业的产品上进一步加大减排技术的科研研发,提升产业的高附加值,通过形成成熟的低碳产业,再应用创新科技推动各部门产业的发展。在出口贸易中优化出口产业结构,形成上下游低碳产业链,有助于进一步降低碳排放量。

二是注重贸易中的隐含碳排放的转移量,在出口产品中提升部门产品的生态价值,注重加工贸易的升级与转型。同时,改革出口隐含碳较高的部门,对出口隐含碳较高的部门寻找低碳型的替代品,在生产加工产品时要注重综合加工生产,合理利用初级产品时的原材料,实行“生态环保+产业”的发展模式,出口部门在产业加工的过程中定期对其产品的环保系数进行精准测量,对不合理的产品再做新一轮的科技投入,直到挖掘寻找出发挥产品价值最大化的生产模式,最终形成完善的加工产业链。

三是多元化科技投融资渠道,提高科技整体创新能力。依靠金融创新、税收优惠、价格补贴、奖惩等经济手段,对科技创新进行资金支持,进一步激发科技创新的动力。搭建科技创新战略联盟,通过市场机制吸聚低碳科技创新资金,开展产学研合作。支持科技担保机构、科技创业投资机构建设,鼓励科技型企业通过发行金融产品进行融资。推动各级政府部门设立的创业投资机构,引导创业投资资金投向初创期科技企业和科技成果转化项目。组建专业化科技金融综合服务平台,为科技创新型企业提供股权融资、债权融资、会计法律、路演推介等服务,促进科技创新链、资本链和产业链的有机融合。在多元化投资融资渠道的基础上进一步加大实行低碳激励机制,构建国内外企业之间科技推广应用的交流沟通机制,共享和交换各类科技资源。推行绿色技术的鼓励政策及环境污染技术的惩罚措施, 推动对外贸易升级发展。