气候变暖下柴达木盆地风速、大风和沙尘暴日数的变化特征分析

2021-04-10许学莲韩忠全王发科祁栋林石秀云李纳新

许学莲,韩忠全,王发科,祁栋林,石秀云,李纳新

(1.青海省格尔木市气象台,青海 格尔木 816099;2.青海省久治县气象局,青海 大武 814499;3.青海省防灾减灾重点实验室,青海 西宁 810001;4.青海省气象科学研究所,青海 西宁 810001)

引言

柴达木盆地为高原型盆地,地处青海省西北部,是一个被昆仑山、阿尔金山、祁连山等山脉环抱的封闭盆地,介于90°16′E~99°16′E、35°00′N~39°20′N之间。柴达木盆地属高原大陆性气候,冬季以干旱为主要特点。年降水量自东南向西北逐渐递减,年均相对湿度为30%~40%,最小可低于5%。盆地年均气温均在5℃以下,气温变化剧烈,风力强盛,年8级以上大风日数可达25~75d,西部甚至可出现40m/s的强风,风力蚀积强烈。大风常常在沙源地附近形成沙尘暴、扬沙等灾害天气。特别是在春季,大风造成的财产损失和环境破坏更为严重。

丁瑞强等[1]对我国沙尘暴和扬沙天气研究发现,45年来沙尘天气发生呈下降趋势。陈锦、冯永忠等[2~3]指出我国西北地区20世纪70年代后沙尘暴呈减少趋势,并指出在我国西北地区,春季是沙尘暴的高发期。白虎志等[4]对青藏高原及青藏铁路沿线大风沙尘日数时空特征分析得出,高原上的大风及沙尘日数以冬春季多、夏秋少,在高原主体上冬季比春季略多为特征。郭晓宁等[5]对柴达木盆地春季沙尘暴变化特征分析得出,近 50年来该区域春季沙尘暴、扬沙呈现下降趋势;大风日数与沙尘暴、扬沙日数有很好的正相关性。张焕平[6]等对柴达木盆地沙尘天气的气候特征及与气象要素的关系研究得出:近50年柴达木盆地扬沙、浮尘、沙尘暴日数均呈显著减少的趋势,4月为扬沙、浮尘、沙尘暴出现次数最多的月份;沙尘天气均表现为春季>夏季>冬季>秋季的气候特征。以上学者对全球不同区域的沙尘天气开展了研究,得到了很多研究结论,但对气候变暖下柴达木盆地风速、大风和沙尘日数的变化特征研究较少,本研究利用1961~2018年长序列气候资料,保证了数据资料的完整性和最新性。在采用常规气候统计方法的基础上,对风速、大风和沙尘日数进行了分析,分析结果可对认识该地区风沙天气变化趋势以及防风、防沙尘天气提供科学依据。

1 资料与研究方法

1.1 资料来源

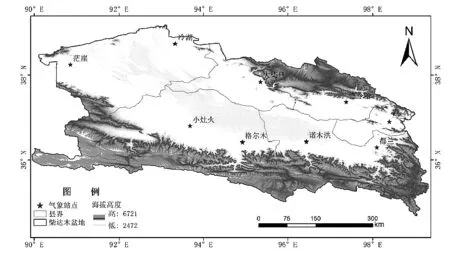

选取大柴旦、德令哈、茫崖、茶卡、冷湖、格尔木、都兰、小灶火和诺木洪9个气象观测站1961~2018年气温、风速、大风日数和沙尘暴日数数据。四季划分:12 月至次年2月为冬季,3~5月为春季,6~8月为夏季,9~11月为秋季(图1)。

图1 柴达木盆地气象观测站点

1.2 计算方法

采用一元线性回归法[7]对柴达木盆地1961~2018 年气温、风速、大风日数和沙尘暴日数的变化趋势进行分析;采用 Mann-Kendall 突变法[7]对气温长期变化趋势进行突变检验。变异系数是表示偏离其平均值的程度[7]。变异系数大,说明稳定性差。计算公式为:

V=s/x×100

式中:s 为标准差,x 为平均值。

2 结果与分析

2.1 柴达木盆地平均气温变化趋势

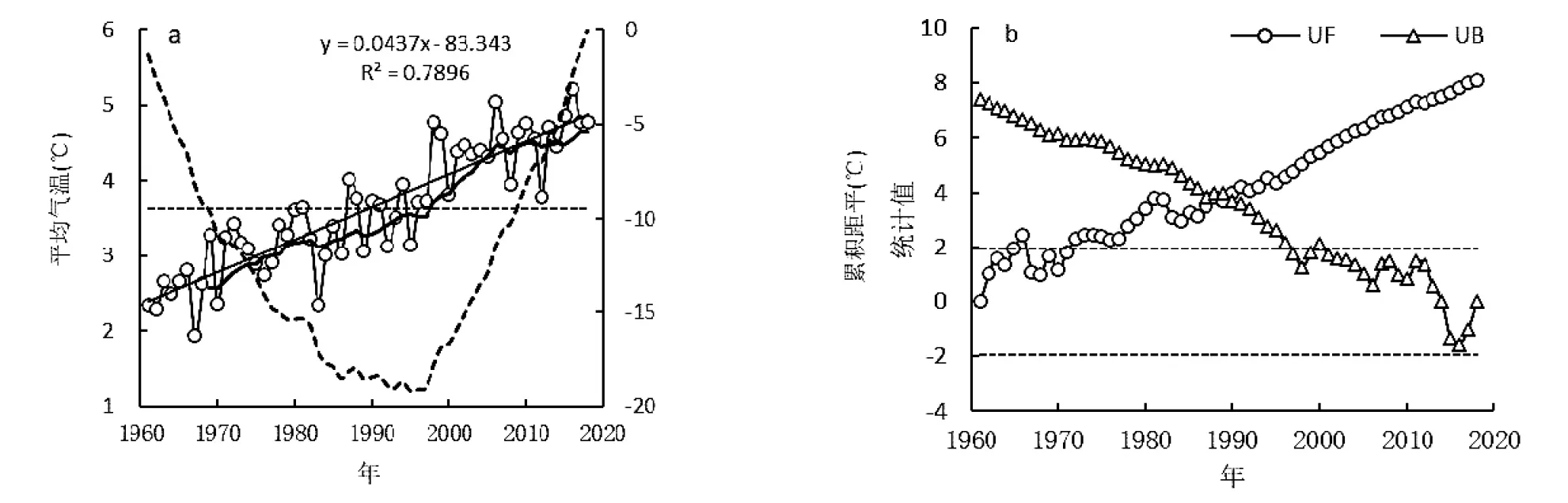

1961~2018年柴达木盆地平均气温以0.44℃/10a的气候倾向率呈上升趋势,且通过了0.01的显著性检验。多年平均值为3.6℃,最大值为5.2℃(2016年),最小值为1.9℃(1967年)。从平均气温累积距平来看,20世纪60年代至90年代中后期为下降趋势,20世纪90年代后期至21世纪10年代为上升趋势,用9点滑动曲线呈波动上升趋势(图2a)。年代际距平表现为(表1,下同),20世纪60年代至21世纪00年代为负距平,气候属偏冷期,但气温呈升高趋势;20世纪10年代为正距平,气候属偏暖期。

从图2b得出,柴达木盆地平均气温从1961年开始呈上升趋势,1972年以后UF值超过临界值,UF、UB曲线相交于临界线外的1986~1987年之间,这与累积距平的变化趋势相一致,表明58年来柴达木盆地气温由偏冷期过渡为偏暖期。

图2 柴达木盆地1981~2018年平均气温变化趋势和突变检验(细虚线为多年平均值 直线为线性趋势线 粗曲线为9点滑动曲线 粗虚线为累积距平线,下同)

2.2 柴达木盆地风速、大风日数和沙尘暴日数的年际变化

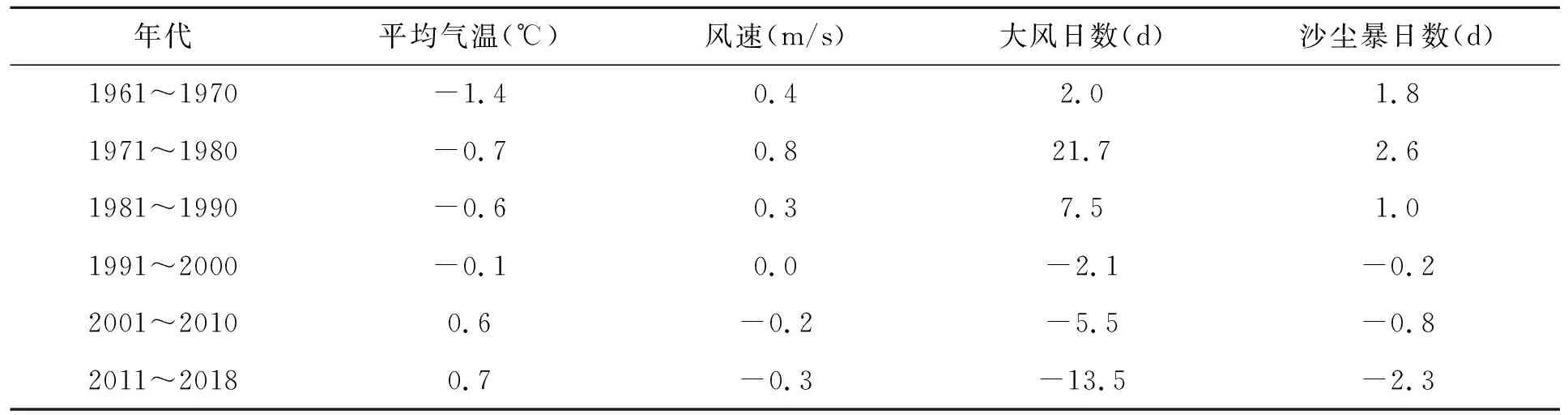

图3给出了1961~2018年柴达木盆地年平均风速、大风日数和沙尘暴日数的年际变化,表1和表2分别给出了柴达木盆地平均气温、风速、大风日数和沙尘暴日数年代际距平和平均风速、大风日数和沙尘暴日数四季变化。1961~2018年柴达木盆地风速、大风日数和沙尘暴日数呈下降趋势(图3a),下降速率分别为0.2 m·s-1/10a、4.62d/10a和0.90d/10a,均通过了0.01的显著性检验,风速变化与张占峰等[8]的研究结论一致。多年平均风速为2.9m/s,最大值为3.8m/s(1969年),最小值为2.3m/s(2003年、2013~2014年)。累积距平曲线表现为,20世纪60年代初期至中后期风速变化平稳,20世纪60年代后期至20世纪90年代初期呈上升趋势,20世纪90年代中期至21世纪10年代为下降趋势。9点滑动曲线分为三个阶段,20世纪60~70年代中期为显著上升趋势,20世纪70年代末期至21世纪00年代初期为显著下降趋势,21世纪00年代中期后为缓慢波动阶段。从年代际距平来看,20世纪60年代至80年代为正距平,20世纪90年代与气候值基本持平,21世纪00年代以后为负距平。

表1 柴达木盆地平均气温、风速、大风日数和沙尘暴日数年代际距平变化

大风日数多年平均值为34.9d,最多值为66.3d(1976年),最少值为13.3d(2013年)。累积距平表现为,20世纪60年代初期至中后期为减少趋势,60年代后期至80年代后期为增多趋势,进入20世纪90年代转为减少趋势,呈现“减—增—减”的趋势。9点滑动曲线分为三个阶段,20世纪60年代中期至70年代后期为显著上升阶段,20世纪80年代至90年代末期快速减少,进入21世纪00年代减少趋势略有减小(图3b)。年代际距平表现为,20世纪60~80年代为正距平,其中,70年代出现最多值,为21.7d,其次是80年代为7.5d,20世纪90年代至21世纪10年代为负距平,21世纪10年代出现最少值,为-13.5d。

沙尘暴日数多年平均值为5.2d,最多值为10.6d(1979年),最少值为1.1d(2013年)。20世纪60年代初至80年代中期累积距平曲线呈上升趋势,20世纪80年代后期至21世纪10年代为下降趋势。9点滑动曲线表现为三个阶段,20世纪60年代中期至70年代中期为下降阶段,20世纪70年代后期至80年代前期为短暂的上升阶段,20世纪80年代中期至21世纪10年代为下降阶段(图3c)。从年代际距平来看,20世纪60~80年代为正距平,20世纪90年代至21世纪10年代为负距平。

图3 柴达木盆地1981~2018年平均风速、大风日数和沙尘暴日数变化

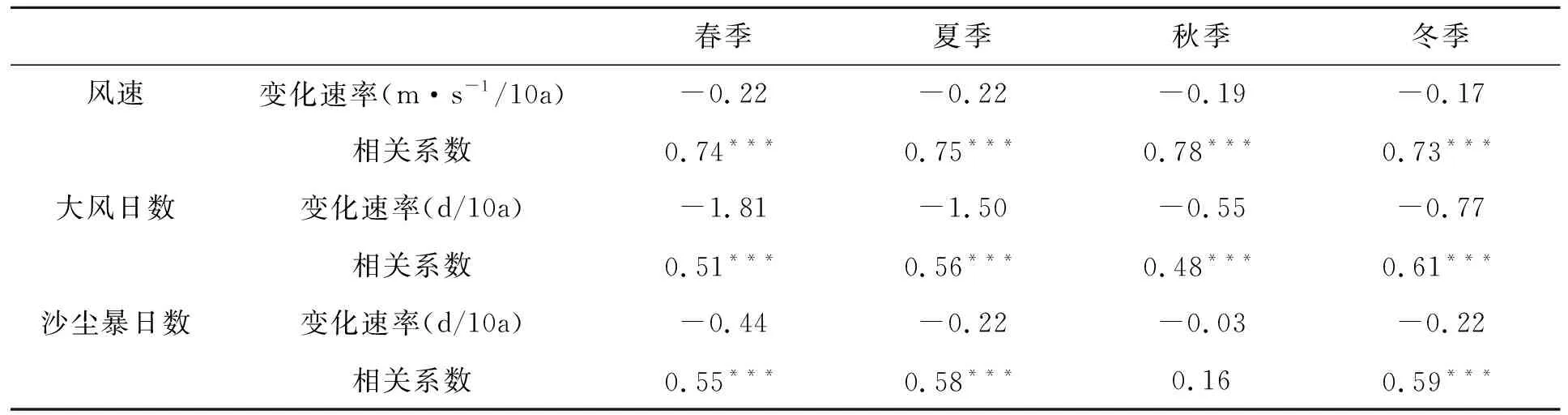

58a来柴达木盆地四季风速、大风日数和沙尘暴日数均呈下降趋势。平均风速春、夏季减幅最明显,为-0.22m·s-1/10a,其次是秋季(-0.19m·s-1/10a),最小是冬季(-0.02m·s-1/10a),并通过了0.01的极显著性检验;大风日数同样是春季减幅最明显,为-1.81d/10a,其次是夏季(-1.50d/10a),冬、秋季减小速率分别为-0.77d/10a和-0.55d/10a,均通过了0.01的极显著性检验;沙尘暴日数春季以-0.44d/10a的速率减小,其次是夏和冬季(-0.22d/10a),最小是秋季(-0.03d/10a),春、夏和冬季通过了0.01的显著性检验,秋季未通过显著性检验(表2)。

表2 柴达木盆地平均风速、大风日数和沙尘暴日数四季变化

2.3 平均风速、大风日数和沙尘暴日数的月际变化

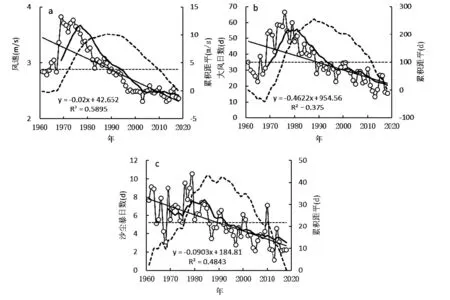

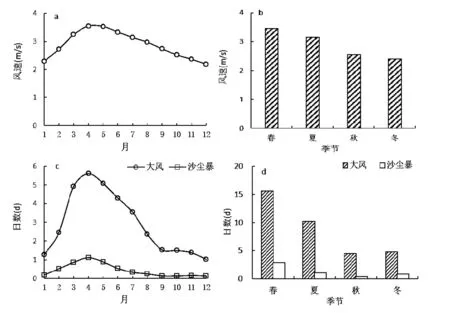

从图4a可以看出,柴达木盆地从1月份开始风速呈上升趋势,4、5月份达到极值,之后呈缓慢下降趋势,春季风速最大(3.4m/s),夏季次之(3.2m/s)(图4b),这也是柴达木盆地春季沙尘天气较多的主要原因。大风日数和沙尘暴日数的变化趋势与风速变化趋势一致,1~4月呈增加趋势,4月份达到极值(5.6d和1.1d),5~12月大风日数呈快速减小趋势,沙尘日数呈缓慢减小趋势(图4c)。大风日数和沙尘暴日数季节变化表现为,春季>夏季>冬季>秋季(图4d),这与张焕平等[6]研究的结论相一致。各站四季大风日数和沙尘暴日数对年的贡献率有所不同,大柴旦、冷湖、格尔木、小灶火、诺木洪大风日数贡献率为春>夏>秋>冬,德令哈、茫崖、都兰为春>夏>冬>秋,茶卡为春>冬>夏>秋,平均贡献率为春>夏>冬>秋;四季沙尘暴日数对年的贡献率,大柴旦为春>夏>秋>冬,德令哈为春>冬>秋>夏,茫崖、茶卡、都兰、诺木洪为春>冬>夏>秋,冷湖、格尔木、小灶火为春>夏>冬>秋,平均贡献率为春>冬>夏>秋。

图4 柴达木盆地平均风速、大风日数和沙尘暴日数月际和季节变化

2.4 柴达木盆地各站风速、大风日数和沙尘暴日数空间变化

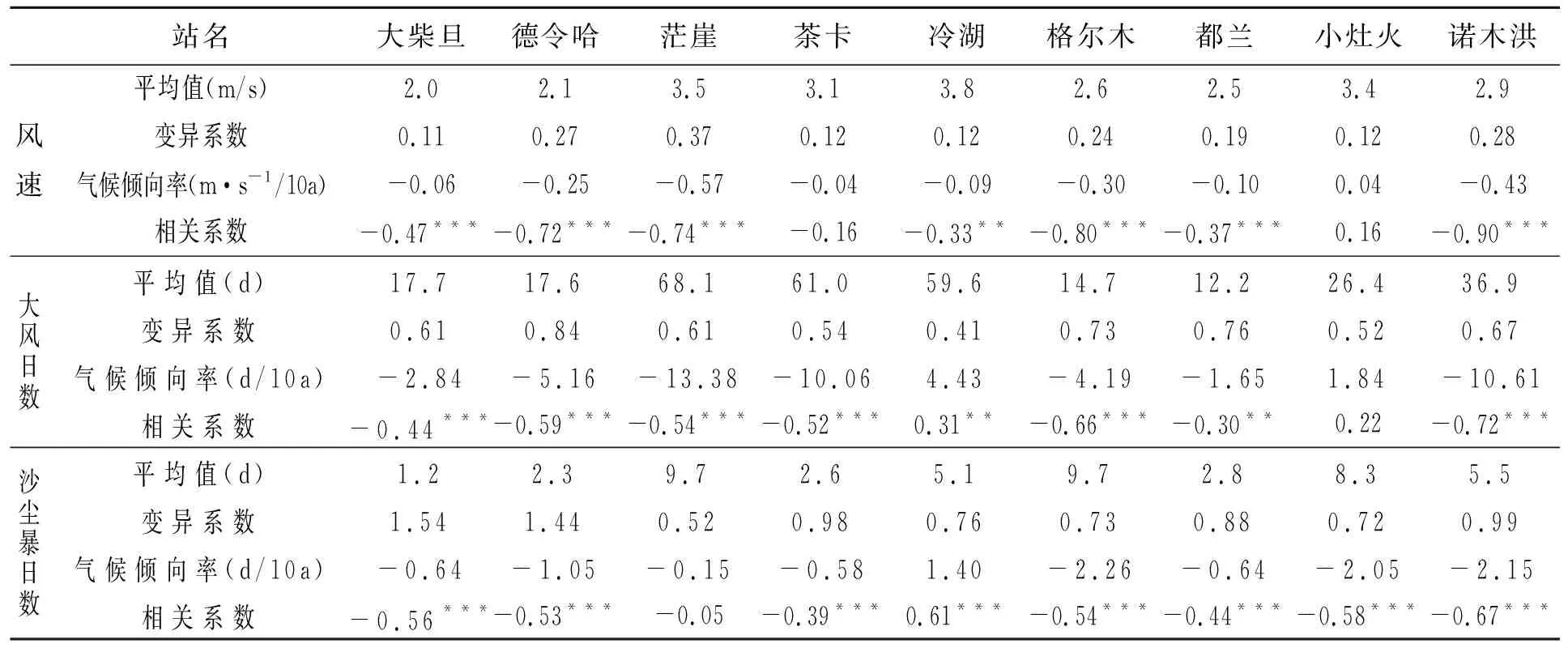

分析柴达木盆地9站风速、大风日数和沙尘暴日数空间变化(表3)得出,风速平均值在2.0~3.8m/s之间,风速以大柴旦为中心逐渐向四周增大,最大值出现在冷湖(3.8 m/s),最小值出现在大柴旦(2.0 m/s)。变异系数最大值出现在茫崖(0.37),其次出现在诺木洪(0.28),最小值出现在大柴旦(0.11),其次出现在茶卡、冷湖和小灶火(0.12)。变异系数越大,风速波动越大,变异系数越小说明风速变化越稳定。风速气候倾向率在-0.57~0.04 m·s-1/10a之间,除小灶火外,其余站均呈下降趋势,其中茫崖下降速率最快(-0.57 m·s-1/10a),其次是诺木洪(-0.43 m·s-1/10a);小灶火以0.04 m·s-1/10a的气候倾向呈上升趋势,大柴旦、德令哈、茫崖、格尔木、都兰和诺木洪通过了0.01的显著性检验,冷湖通过了0.05的显著性检验;茶卡和小灶火未通过检验。经分析得出,风速变异系数与气候倾向率有明显的相关性(r=0.95),随变异系数的逐渐增大,气候倾向率呈减小趋势。

表3 柴达木盆地四季风速、大风日数和沙尘暴日数空间变化

大风日数平均值在12.2~68.1d之间,最多出现在茫崖(68.1d),次多出现在茶卡(61.0d),最少出现在都兰(12.2d),极值间相差约60d。变异系数最大值出现在德令哈(0.84),其次出现在都兰(0.76),最小值出现在冷湖(0.41),其次出现在小灶火(0.52)。气候倾向率在-13.38~4.43d/10a之间,冷湖和小灶火呈上升趋势(4.43d/10a和1.84d/10a),其余站均呈下降趋势,其中茫崖下降速率最快(-13.38d/10a),其次为诺木洪(-10.61d/10a);大柴旦、德令哈、茫崖、茶卡、格尔木和诺木洪通过了0.01的显著性检验,冷湖和都兰通过了0.05的显著性检验,小灶火未通过检验。大风日数的变异系数与气候倾向率同样有明显的相关性(r=0.32)。

沙尘日数平均值在1.2~9.7d之间,最多出现在茫崖和格尔木(9.7d),次多出现在小灶火(8.3d),最少出现在大柴旦(1.2d),极值间相差约8.5d。变异系数最大值出现在茫崖(0.52),最小值出现在大柴旦(1.54)。气候倾向率在-2.26~1.40d/10a之间,冷湖以1.40d/10a的气候倾向率呈上升趋势,其余站均呈下降趋势,其中大柴旦和格尔木下降速率最快(-2.26d/10a),其次是诺木洪(-2.15d/10a);除茫崖未通过检验外,其余站均通过0.01的显著性检验。沙尘暴日数的变异系数与气候倾向率的相关性不明显。

2.5 平均气温与平均风速、大风日数和沙尘暴日数的相关性

大气环流是形成和制约区域气候的重要因子,在全球变化背景下,大气环流的变异和调整是导致区域气候变化的重要原因。风是气团之间存在温差、出现气压梯度而造成的气体流动,因此风速的减小与气候变暖也有一定的关系[9]。经分析柴达木盆地平均气温与风速、大风日数和沙尘暴日数均呈负相关性,相关系数分别为-0.63、-0.48和-0.60,并通过了0.01的极显著性检验(图略)。由此可见,气候变暖是造成柴达木盆地平均风速、大风日数和沙尘暴日数减小的可能原因。