“放管服”改革过程中畅通政企沟通渠道的实证研究

2021-04-10廖福崇

廖福崇

“放管服”改革过程中畅通政企沟通渠道的实证研究

廖福崇

(复旦大学国际关系与公共事务学院,上海,200433)

畅通政企沟通渠道是“放管服”改革的重点,行政负担转移是其中的关键一环。基于行政负担理论,构建了“放管服”改革中行政负担转移的分析框架,并采用最大不可能的案例研究方法对C市“放管服”改革的进程进行了实地调研。研究发现:行政负担转移是“放管服”改革发挥作用的核心机制,是理解国家治理能力现代化的核心变量。政府通过政务服务帮代办、“互联网+政务服务”以及审批中心主题式窗口建设等方式,能有效地实现行政负担的转移和激发企业的活力。从对政策的启示来看,“放管服”改革要有效转移基于筛查机制的行政负担,进而优化营商环境;要打好“政策组合拳”,多个面向持续发力,促进行政负担转移。

“放管服”改革;营商环境;行政负担;转移机制;案例过程追踪

一、文献回顾与问题提出

近年来,为应对经济发展的诸多外部冲击,我国政府开始以释放制度红利来优化营商环境,以达到推动经济发展的目的。2020年10月29号,中共十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出,“加快转变政府职能,深化简政放权、放管结合、优化服务改革,持续优化市场化法治化国际化营商环境”。根据世界银行发布的《营商环境报告2020》,我国的营商环境在全球190个经济体中排名第31,相较于2019的第46名有了显著的提升。纵观近年国家为优化营商环境所释放的制度红利,“放管服”改革对营商环境全球排名的提升发挥了主要的作用。“放管服”改革是简政放权、放管结合以及优化服务的简称,是我国从2013年开始推行的全国性行政体制改革。具体而言,简政放权指的是减少行政审批事项,着力扩大企业的经营自主权,减少对公司企业的行政束缚。放管结合、优化服务是指在行政服务的过程中尽可能精简手续和降低材料要求,减少企业的机会成本。

“放管服”改革是我国营商环境优化的关键抓手和重要政策工具。关于“放管服”改革和营商环境优化的影响机制的研究,目前主要已从协作治理、政府效率和企业权利三个方面展开。

第一,关于协作治理。由于营商活动环节众多,涉及政府多个部门,优化营商环境首先需要政府的各部门间协同与合作。从企业的营运周期来看,整个营商过程包括开办企业、登记财政、获得基础设施支持、办理纳税、生产运营、接受市场监管以及合同执行等环节。营商过程中的每一个步骤,除了需要政府提供公共服务,还要接受其监管。目前的研究认为,政府的科层制组织形式在带来效率的同时也会产生弊端:高度科层化的组织架构,在面对复杂治理任务时,往往会带来“政出多门”的问题[1-2]。就营商活动来说,开办企业就会涉及多个政府部门:工商管理部门核发营业执照,税务部门管理纳税登记,国土资源主管部门负责企业的资产登记管理,公安部门负责企业公章刻制与备案。如果企业营商活动所涉及的政府部门间不能进行有效的协同与合作,仅按照串联的方式办理相关业务,将会使企业开办产生大量的时间成本和精力成本。因此,在推进“放管服”改革的进程中,如果政府通过提供集成服务的方式设立行政审批中心,将不同的政府部门集中起来办公,会增进不同部门之间的协作,进而有助于企业提高办事效率,激发企业创新创业的活力,提升其市场竞争力。

第二,关于政府服务效率。政务服务效率的高低对营商环境建设有十分显著的影响。研究者认为,高效率的政务服务能够为企业的发展升级提供助力[3-4]。在“放管服”改革的推进过程中,“互联网+政务服务”建设和“最多跑一次”服务的推广大幅提高了企业的办事效率,对营商环境的优化产生了十分显著的正向影响。

第三,关于企业权利。“放管服”改革通过大量取消行政审批事项,减少了对企业经营的羁绊,使广大企业在经营活动中拥有更大的自主权。研究者认为,在政府简政放权的过程中,“负面清单”制度是最主要的政策工具,是推进“放管服”改革过程中最具有中国特色的创新[5-6]。政府通过设立企业经营的“负面清单”,一方面框定了公权力的边界,另一方面极大地拓展了企业生产经营的范围,实现了对企业的赋权[7-8]。“负面清单”制度通过减少企业经营和进入市场 的掣肘[9-10],使企业可自由地开展不在“负面 清单”中的事项和业务,以达到优化营商环境的目的。

总的来看,以上三个方面的研究对“放管服”改革机制的解释具有较强的理论启发性。不足的是,现有研究忽略了政企互动的过程,尤其是政府和企业互动过程中的行政负担。行政负担是“放管服”改革和营商环境建设过程中不能忽视的影响因素。行政负担既可以由企业承担,也可以由政府承担。但是不同的承担主体对营商环境建设发挥的作用是不同的,由此也导致了行政负担转移的问题。本文在上述研究的基础上,尝试构建行政负担转移的分析框架,并以案例研究予以分析。

二、分析框架和研究假设

2020年5月11日,中共中央国务院发布了《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确指出“营造支持非公有制经济高质量发展的制度环境,建立规范化机制化的政企沟通渠道”。如何实现高效畅通的政企沟通和政企联系?“放管服”改革提供了诸多可供选择的政策工具,其中推进行政负担的转移是一项关键的举措。

行政负担(administrative burden)主要由搜寻成本、执行成本和心理成本构成[11-12]。具体而言,搜寻成本(learning cost)是指企业为了获取申办事项的相关信息,花费时间和精力去查找信息、阅读材料,以便判断是否符合申办条件。执行成本(compliance cost)是指企业为了完成政府要求的“规定动作”,申办者需要付出的成本,比如填写相关表格、到指定地点提交材料、接受询问等。心理成本(psychological cost)是指为了达到政府对于申办事项的要求,需要让渡和丧失一部分自主权和自由权。除了从“成本”角度定义外,行政负担还可以从以下两个角度来界定:

第一,主观的感知角度。行政负担指的是企业和公民在与政府互动过程中产生的不愉快体验和经历,这种负担的存在会显著降低公民的幸福感和满意度[13-14]。公民在与政府部门接触过程中遭遇的推诿扯皮等官僚主义行为,也是一种行政负担[15-16]。

第二,公共服务提供和获取的角度。有研究认为,行政负担是政府提供公共服务的内耗和公民获取公共服务的花费[17-18]。比如在获取商事登记政务服务过程中,和大型企业相比,中小企业可能面临更严重的行政负担[19]。这些行政负担会对中小企业经营带来较大的负面影响[20]。为了解决这一问题,有研究指出通过应用电子技术提供公共服务,能够显著地减少中小企业面临的行政负担[21-23]。需要指出的是,行政负担也会产生正面效应,在一定意义上能够增加社会福利的总量[24-25]。行政负担设定的准入标准和产生的鉴别机制,能够排除不符合事项条件的申请者。

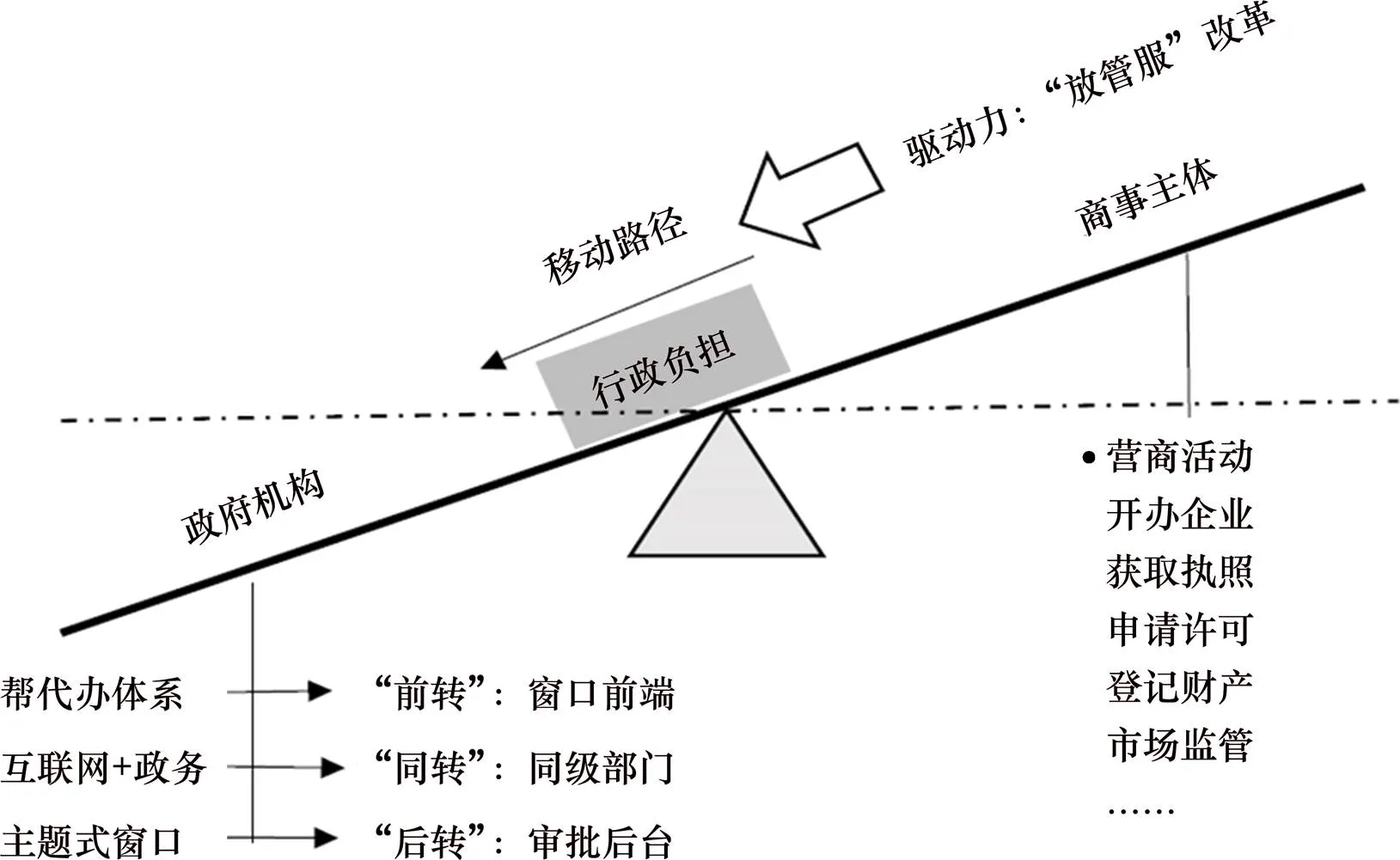

本文将行政负担理论引入“放管服”改革与营商环境建设的治理场域,希冀增进对这一议题的理解。综合上述分析,本文基于行政负担理论提出了我国“放管服”改革中行政负担转移的分析框架,如图1所示。

图1展示了行政负担在企业和政府机构之间转移的过程,这一过程的核心驱动力是“放管服”改革的一系列举措。行政负担客观存在于政企互动的过程中,其承担主体主要有政府机构和营商企业。企业在与政府互动的过程中,面临着诸多行政程序和负担,“放管服”改革推动着这些负担向政府机构转移。

政府可以通过不同的政策工具,实现行政负担向窗口前端转移、同级部门转移和后台转移。第一,通过帮代办体系建设,设立专门的服务代办员,将行政负担集中到窗口前端。第二,通过电子政务建设,推动“互联网+政务服务”,将行政负担转移到审批后台。第三,基于业务主题窗口建设,实现“一窗受理、集成服务”,将行政负担集中到业务受理部门,实现行政负担的同级转移。

由此我们提出如下研究假设:行政负担转移是“放管服”改革发挥作用的核心机制。根据这一核心理论假说,提出三个推论,分别是:

推论1:政务服务的帮代办体系促成行政负担向窗口前端转移,即行政负担的“前转”;

推论2:“互联网+政务服务”推动行政负担往审批后台集中,即行政负担的“后转”;

推论3:主题式政务窗口建设,将行政负担集中到特定部门,即行政负担的“同转”。

三、资料来源与研究方法

(一) 案例资料来源

2019年3月至2019年5月,笔者所在的研究团队对C市营商环境实施第三方评估。本文所使用的案例材料具体包括以下几种类型:①政策文件。通过公开的网络检索和政府部门提供,本文累计收集了27份政策文件,包括“放管服”改革方案、营商环境优化年分工方案以及其他议题的改革方案。②会议记录。通过3次集中的调研对接,详细了解“放管服”改革中各个部门的改革措施以及实际效果,调研了行政审批局、税务局和质量技术监督局等主要部门。③企业座谈会记录。通过采用焦点小组的座谈方式,了解企业在具体营商过程中与政府部门互动的情况,发现营商环境建设的“痛点”。参加座谈会的企业共150家。④一对一访谈记录。行政审批局是实施“放管服”改革的核心部门,为深入了解行政审批相关事项的改革情况,笔者对C市行政审批局局长和科员进行了一对一的深度访谈,形成访谈记录。⑤实地走访报告。调研团队实地走访了街道一级的政务服务中心,实地考察了“放管服”改革在基层的执行情况,形成了3.8万字的实地考察报告。

图1 行政负担转移的理论框架

(二) 案例方法选择

在案例研究当中,主要有最大不可能、最大相似和最大差异三种不同的案例方法。最大不可能法(Least-likely Design)主要是面向单案例的过程追踪,其核心优势在于对案例的演变过程进行细致追踪,有利于揭示政策过程和因果机制[26]。最大相似法(Most-similar Design)主要是基于多案例的比较分析,其优势在于发现因果机制,基于最大相似原则进行案例选择,能够有效控制协变量的影响,进而解释关键因素对结果的作用机制。最大差异法(Most-different Design)的研究设计是基于多案例的比较分析,能够发现关键因素影响结果的机制与过程。上述三种案例研究设计在案例数量要求和分析方法选择等方面存在较大差异,方法本身并不具优劣之分[27-28]。选择何种案例研究方法,需要基于不同的研究对象和问题特征,做出针对性的决策。

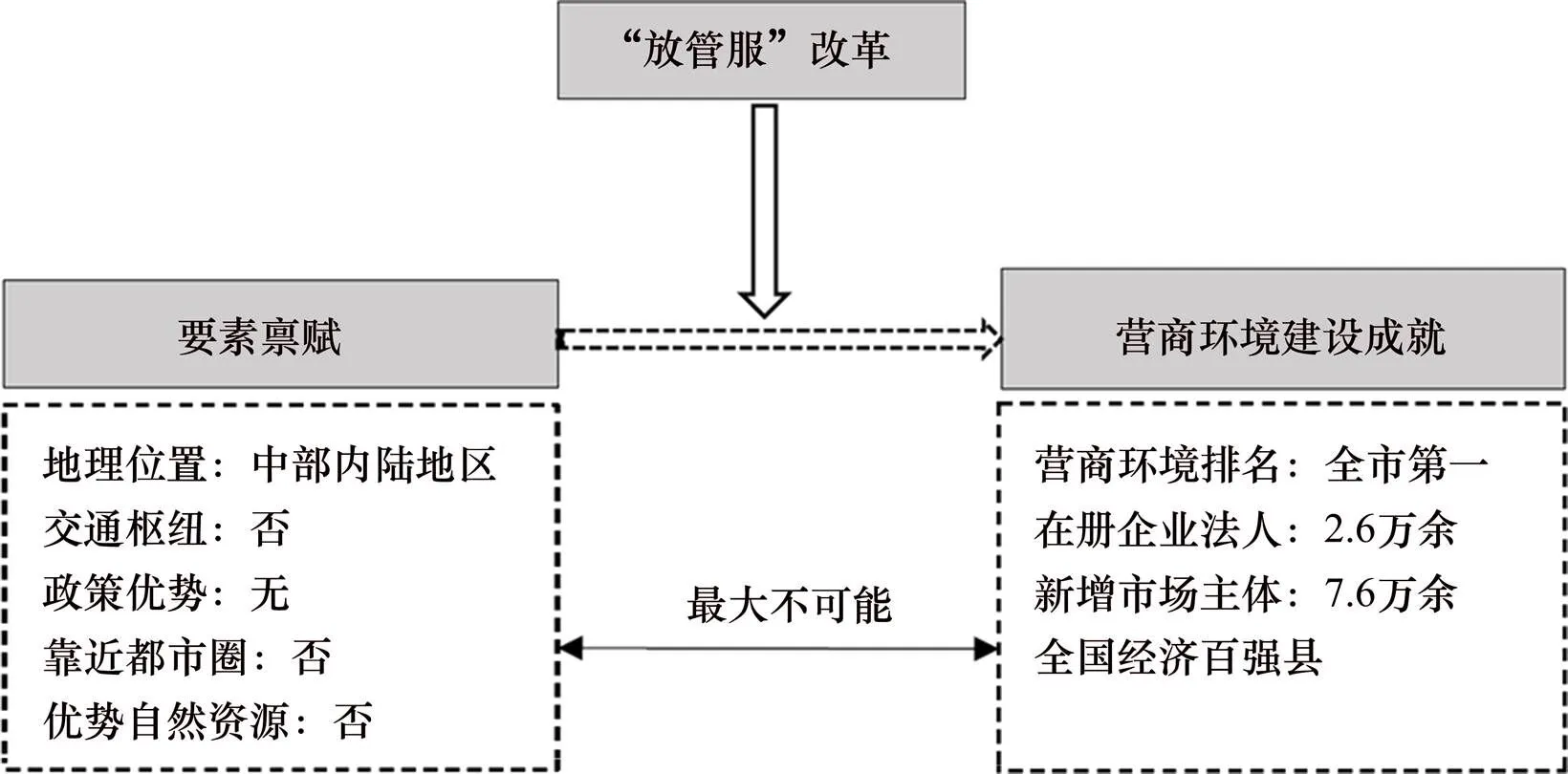

基于C市“放管服”改革的特性,本文选择最大不可能的案例研究方法。C市在初始禀赋较差情况下,通过“放管服”改革有效优化了营商环境,符合最大不可能案例方法的理论预期,详情参见图2。

第一,从初始要素禀赋来看,C市无任何优势,处于理论上最不利的境地。C市位于中部内陆地区,远离大都市和城市群、远离沿海港口城市、无特殊自然资源和产业。改革开放前的经济发展是以农业种植和生猪养殖为主,所以又叫“粮猪县”,工商业发展基础薄弱。在改革开放后也未获得相关政策支持,并没有任何先发 优势。

第二,C市在营商环境建设方面取得了明显的成效,主要体现在营商环境评估结果和新增企业数目两个方面。根据C市政府网站介绍,在国家发展改革委员会2019年对全国的营商环境评估当中,C市名列全国第12位,领跑中西部地区。另外,根据C市的市场监督管理局提供的企业登记数据,在C市范围内一共有26 362家企业法人在册,其中最多的街道有6 690家企业。在2018年1月1日至2018年12月31日期间,C市登记注册的新增个体户一共有76 003家。

图2 案例方法选择示意图

四、案例分析

通过对C市“放管服”改革过程的追踪发现,C市营商环境优化的关键在于促进行政负担由企业向政府部门转移。

(一) 帮代办体系与行政负担的“前转”

在2018年1月至2018年6月期间,C市的三级帮代办体系逐渐形成。政府通过建设政务服务帮代办体系,减少了市场主体的行政负担,提升了企业的获得感和满意度,有效优化了营商环境。

在实际操作过程中,C市政府通过劳务派遣的方式,雇用了大量工作人员专门从事政务代办服务。在C市的行政审批中心,设置有专职工作人员值守的“帮代办”服务台,免费向需要办事的企业提供咨询;免费提供办理各种事务所需的空白表格;免费打印各种审批材料。通过政务中心的帮代办服务窗口,市场主体可以获得信息咨询、表格填写、材料提交、证件送达等不同类型的服务。政务服务“帮代办”体系将行政负担转移到了政府政务中心的窗口一线,进而有效减轻了办事企业面临的负担。

在政策文件中,《C市政务服务三级帮代办体系建设方案》(C市政办函〔2018〕72号)对政府的“帮代办”服务范围、服务方式和服务内容等做出了详细的规定。比如帮办事项主要包括信息咨询、材料准备和协助办理等;代办事项主要是指企业经营开办、投资项目审批、工程报建申请等。

行政负担的“前转”,带来的直接后果就是政府政务中心用工的短缺。目前在C市政务大厅一线窗口服务的工作人员中,有一半属于劳务派遣用工。由于劳务派遣的招工要求不高,所以被招聘人员的业务能力有限,只能处理一些形式上的疑问,涉及相对复杂的问题,他们就不能独自解决。这也是目前“帮代办”体系建设中的痛点和难点。

基于帮代办服务体系,原本由市场主体和公民承担的行政负担,转移给了政府政务中心一线窗口的工作人员。

本文的推论1政务服务帮代办体系促成行政负担向窗口前端转移,得到验证。

(二)“互联网+政务服务”与行政负担的 “后转”

从2018年6月至2019年6月期间,C市在全市范围内完成了网上政务平台建设,电子政务能力达到了较高的水平。具体而言,所有的事项办理指南全部实现了线上发布,政务服务网也设立了专门的事项咨询区。与此同时,营商企业也可通过公共电话、邮件和手机软件等方式进行咨询,后台有专门的工作人员负责答复。截至2019年6月份,C市统一的政务服务网已全面上线 运行,基本消除了审批服务事项“体外循环”的现象,这其中最为典型的就是“2430工程” 建设。

“2430工程”建设主要是在开办企业和登记财产等方面进行的系列变革,包括“开办企业2个工作日之内完成,登记财产4个工作日之内完成,社会投资建设工业项目施工许可30个工作日之内完成”。根据世界银行《Doing Business 2020》的数据显示,营商环境指数排名世界第一的新西兰,开办企业需要0.5个工作日,登记财产需要2个工作日,办理施工许可需要15个工作日。就我国的平均营商服务水平而言,开办企业需要1.5个工作日,登记财产需要3个工作日,办理施工许可需要25个工作日。由对比可知,实现2个工作日开办企业、4个工作日完成财产登记和30个工作日办结施工许可,对C市政府来说是一项具有挑战性的工程。通过积极引入互联网信息技术,C市通过“互联网+政务服务”的平台建设实现了“2430工程”,这就将营商企业面临的行政负担转移到了网络后台,极大地推动了该市营商环境的优化。

“2430工程”通过网上比对、联合图审、并联审批等手段,将核查的工作集中到审批后台,以期最大限度地压缩市场主体的等待时间。《C市推进政务服务“2430工程”改革实施方案》(C市政办函〔2019〕92号)是推进“2430工程”的纲领性文件,在企业注册、财产登记和办理施工许可等三个方面做出了详细的规定。在企业登记方面,明确规定实施一窗受理,由税务局牵头,推动税务登记系统、企业核名系统和公章刻制系统实现数据共享。在财产登记方面,推进内部信息共享,登记程序从串联改为并联,实现“外网申请、内网审核”办理模式的改变。在办理施工许可方面,设置专门的网上申办窗口,营商企业无需到现场即可申办施工许可证,这在程序上实现了施工许可申请的并联办理。

总结来看,C市通过具体实施“2430工程”,深入推进“互联网+政务服务”,极大了降低了营商企业在企业注册、财产登记和办理施工许可方面的行政负担。这些改革措施使行政负担向审批后台汇聚,表现为行政负担的“后转”。本文的推论2“互联网+政务服务”推动行政负担往审批后台汇聚,得到验证。

(三) 主题式窗口与行政负担的“同转”

业务分散和多头管理容易增加营商企业的行政负担。主题式窗口建设通过将行政负担集中到某一个特定的牵头部门,有效减少了市场监管和监督检查对企业经营带来的影响。具体而言,2019年1月,C市以“一窗受理,集成服务”的主题式窗口建设为突破口,推动了行政负担的“同转”。主题式窗口建设,实际上起到了倒逼C市政府的相关职能部门进行业务整合的作用。

通过对比C市改革前后的情况,可以发现主题式窗口建设成效显著。在改革之前,政府的业务部门均开设了相关的办事窗口,申办者需要在政务大厅的不同窗口之间辗转,对于个别尚未进驻政务大厅的业务部门,申办者则需要到其他地方办理相关业务。

根据C市经济和信息化局提供的数据,改革后市政务大厅共入驻30个政务部门,可办理849项公共服务事项,占总服务事项的80%,占1 018项“最多跑一次”事项的83%。在主题式窗口改革的设立方面,也充分考虑到不同事项的复杂程度。《C市“一窗受理、集成服务”改革方案》(C市政务办〔2019〕3号)明确规定,主题式窗口分别有工程建设主题窗口、不动产登记主题窗口、市场准入主题窗口以及税务服务主题窗口等。承担窗口事务责任的部门主要有质量技术监督局、国土局、税务局、规划建设局等。通过明确牵头部门和规定办理事项,这项改革有效降低了申办者的行政负担。

概而言之,主题式服务窗口的设立是将行政负担集中到特定的政府部门,实现了行政负担的水平转移。这验证了本文的推论3:政府部门职能整合将行政负担集中到特定部门,实现行政负担的“同级转移”。

(四) 行政负担转移的三个阶段

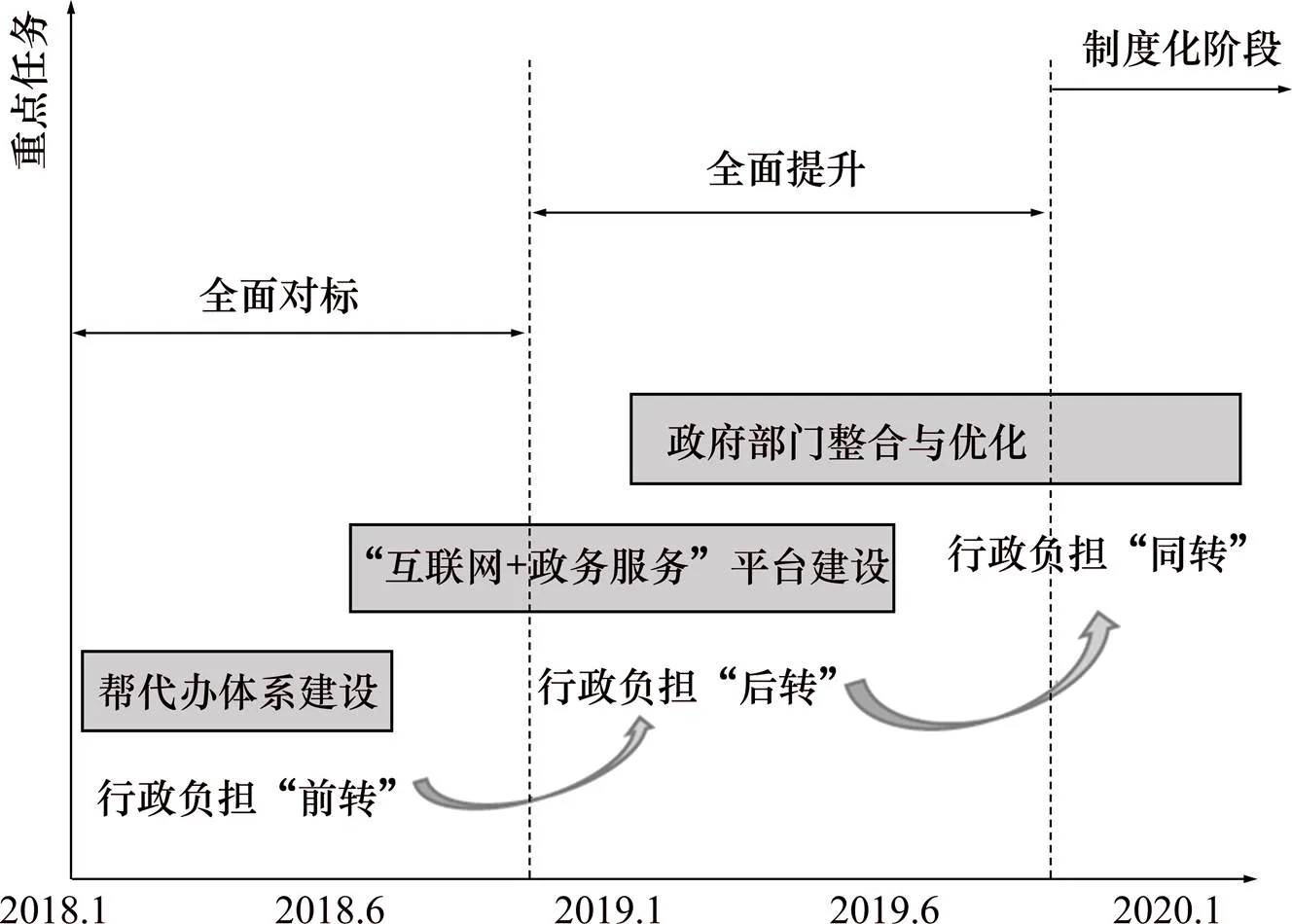

依据改革力度和改革的时间顺序两个要素,可以把C市的“放管服”改革划分三个阶段:全面对标阶段、全面提升阶段和制度化阶段。在不同的改革阶段,行政负担的转移方式和驱动力量呈现出一定的差异,具体参见图3。

图3 C市“放管服”改革与营商环境建设的时间表与路线图

第一,全面对标阶段。C市通过学习浙江省“最多跑一次”的经验,建立了符合本地情况的政务帮代办体系。政府的帮代办体系在短时间能够发挥明显的作用,但是从长期来看,企业对互联网政务服务平台的需求更加迫切。借助2019年国务院推动建设的“互联网+政务服务”专项计划,C市通过政府采购,迅速打造本地的网上政务服务网络,有效实现了行政负担向审批后台的转移。

第二,全面提升阶段。由于C市的电子政务建设已见成效,部门整合和业务调整的迫切性也逐渐凸显。政府的各项审批服务如果没有深度融合,就难以实现“一网通办”,会造成个别审批服务事项“体外循环”的现象。因此,C市开始进行大规模地机构合并与业务重组,将相关的行政审批事项向个别业务部门(质量技术监督局、税务局和财政局)集中。在此过程中,实现了行政负担在水平方向的同级转移。

第三,制度化阶段。国家治理体系和治理能力现代化的实现,在客观上要求政府的行政审批程序日益规范化和制度化,以便优化营商环境,推动经济发展和社会进步。在该阶段,政府持续推进行政负担向窗口前端、审批后台和职能部门集中,切实有效地减少申办企业面临的程序羁绊。但是,如何实现有效监管和企业赋权的平衡,以充分激发企业创业兴业的活力,仍是制度化阶段需要重点考虑和解决的问题。

总结来看,C市“放管服”改革有效推进了行政负担由企业向政府部门转移,具体包括前转、后转和同转三种不同的形式。至此,本文提出的理论假设—行政负担转移是“放管服”改革发挥作用的核心机制得到了验证。

五、结论与启示

推进国家治理体系和治理能力现代化,要求加快构建现代化的政府职责体系。在这个过程中,厘清政府的权力边界,畅通政企沟通渠道,是“放管服”改革需要重点解决的问题。通过“放管服”改革减轻企业面临的行政负担,加快建设制度化的政企沟通渠道,是进一步构建和完善社会主义市场经济体制的重点。

C市作为一个在地理区位和资源禀赋不具有优势的中部县级市,其通过“放管服”改革成功推进本地营商环境优化的做法,值得我国中西部地区县市借鉴参考。其主要启示体现在以下三个方面:第一,“放管服”改革要减少企业的制度性交易成本,有效转移基于筛查机制的行政负担,进而优化营商环境。第二,“放管服”改革需要政府打好“政策组合拳”,多个面向持续发力促进行政负担转移。一方面,要提高服务窗口工作人员的业务能力,鼓励政府一线工作人员切实帮助企业排忧解难。另一方面,审批后台要加强系统融合,业务部门实行联合审批、并联审批,真正减少企业“多头跑”的概率,有效削减其行政负担。第三,要做好行政负担承接部门的保障和激励工作。大量的行政负担由企业转移到政府部门,作为承接方的政府业务部门面临着诸多压力和挑战,如何做好业务部门的保障和激励工作是一个需要认真研究的课题。

[1] LIANG Ma, YUE PingZheng. National e-government performance and citizen satisfaction: A multilevel analysis across European countries[J]. International Review of Administrative Sciences, 2019, 85(3): 506−526.

[2] 赵吉. 权力重塑与政策叠加:中国国家级新区发展机制研究[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2020, 26(2): 132−141. ZHAO Ji. Reforming the power and accumulating policies: Study on the developmental mechanism of Chinese state-level new areas[J]. Journal of Central South University (Social Sciences), 2020(2): 132−141.

[3] 竺乾威. 理解公共行政的新维度: 政府与社会的互动[J]. 中国行政管理, 2020(3): 45−51. ZHU Qianwei. A new dimension of understanding public administration: Interactions between government and society[J]. China Public Administration, 2020(3): 45−51.

[4] WANG J, YU W. Government performance in the eyes of business: An empirical study of SMEs in China[J]. Public Performance & Management Review, 2017, 40(4): 701−721.

[5] 明承瀚, 张梓妍, 徐晓林. 城市政务服务中心质量链管理影响因素研究[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2019, 25(5): 108−117. MING Chenghan, ZHANG Ziyan, XU Xiaolin. Study on influencing factors of quality chain control of urban government service center[J]. Journal of Central South University (Social Sciences), 2019, 25(5): 108−117.

[6] 刘恒, 彭箫剑. 相对集中行政许可权的正当性判断标准研究[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2019, 25(2): 39−49. LIU Heng, PENG Xiaojian. Research on the legitimacy review standard of relatively centralized administrative licensing power[J]. Journal of Central South University (Social Sciences), 2019(2): 39−49.

[7] 郭冠男. 如何认识并全面实施市场准入负面清单制度[J]. 中国行政管理, 2019(1): 6−9. GUO Guannan. How to understand and overall implement the negative list system of market access[J]. China Public Administration,2019(1): 6−9.

[8] 廖福崇. 审批制度改革优化了城市营商环境吗?——基于民营企业家“忙里又忙外”的实证分析[J]. 公共管理学报, 2020, 17(1): 47−58. LIAO Fuchong. Do administrative reform improve city business climate? an empirical study based on private enterprises survey[J]. Journal of Public Management, 2020, 17(1): 47−58.

[9] 李朝. 中国营商环境评估的实践偏差及其矫正[J]. 中国行政管理, 2020(10): 106−114. LI Zhao. The practical deviation and correction of business environment evaluation in China[J]. China Public Administration, 2020(10): 106−114.

[10] 廖福崇. 治理现代化、审批改革与营商环境:改革成效与政策启示[J]. 经济体制改革, 2020(1): 5−12. LIAO Fuchong. Governance modernization, approval system and business climate: Current status and policy implication[J]. Reform of Economic System, 2020(1): 5−12.

[11] KEISER L R, MILLER S M. Does administrative burden influence public support for government programs? Evidence from a survey experiment[J]. Public Administration Review, 2019, 80(4).

[12] CARRIGAN C, PANDEY S K, RYZIN G G V. Pursuing consilience: using behavioral public administration to connect research on bureaucratic red tape, administrative burden, and regulation[J]. Public Administration Review, 2020, 80(1): 46−52.

[13] CHRISTENSEN J, AARØE L, BAEKGAARD M, et al. Human capital and administrative burden: the role of cognitive resources in citizen‐state interactions[J]. Public Administration Review, 2020, 80(1): 127−136.

[14] BOZEMAN B, YOUTIE J. Robotic bureaucracy: administrative burden and red tape in university research[J]. Public Administration Review, 2019, 80(1): 157−162.

[15] LINOS E, QUAN L T, KIRKMAN E. Nudging early reduces administrative burden: three field experiments to improve code enforcement[J]. Journal of Policy Analysis and Management, 2020, 39(1): 243−265.

[16] MOYNIHAN D HERD P, HARVEY H. Administrative burden: learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2015, 25(1): 43−69.

[17] LINOS E, RIESCH N. Thick red tape and the thin blue line: A field study on reducing administrative burden in police recruitment[J]. Public Administration Review, 2020, 80(1): 92−103.

[18] BURDEN B C, CANON D T, MAYER K R, et al. The effect of administrative burden on bureaucratic perception of policies: Evidence from election administration[J]. Public Administration Review, 2012, 72(5): 741−751.

[19] HEINRICH, CAROLYN J. The bite of administrative burden: A theoretical and empirical investigation[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2016, 26(3): 403−420

[20] JILKE S, DOOREN W V, RYS S. Discrimination and administrative burden in public service markets: Does a public-private difference exist?[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2018, 28(3): 423−439.

[21] KAUFMANN W, TAGGART G , BOZEMAN B. Administrative delay, red tape, and organizational performance[J]. Public Performance & Management Review, 2018: 1−25.

[22] PATRICK T. Administrative burden: Perspective of a western county[J]. Public Administration Review, 2012, 72(5): 752−753.

[23] NTALIANI M, COSTOPOULOU C. E-government for lowering administrative burden: An empirical research on European rural businesses[J]. International Journal of Public Administration, 2017, 41(9): 1−12.

[24] LIU Xinping, ZHENG Lei. Cross-departmental collaboration in one-stop service center for smart governance in China: Factors, strategies and effectiveness [J]. Government Information Quarterly, 2018, 35: S54−S60.

[25] 廖福崇. “互联网+政务服务”优化了营商环境吗?——基于31省的模糊集定性比较分析[J]. 电子政务, 2020(12): 99−109. LIAO Fuchong. Does e-government promote business environment? Evidence from fuzzy-set qualitative analysis[J]. E-government, 2020(12): 99−109.

[26] 于文轩. 中国公共行政学案例研究: 问题与挑战[J]. 中国行政管理, 2020(6): 105−112. YU Wenxuan. Chinese public administration research methods: Problems and challenges[J]. China Public Administration,2020(6): 105−112.

[27] LI Y, MA L. What drives the governance of ridesharing? A fuzzy-set QCA of local regulations in China[J]. Policy Sciences, 201952(4): 601−624.

[28] 蒙克, 李朔严. 公共管理研究中的案例方法: 一个误区和两种传承[J]. 中国行政管理, 2019(9): 89−94. MENG Ke, LI Shuoyan. Case study in public management research: One misunderstanding and two tales of culture[J]. China Public Administration, 2019(9): 89−94.

An empirical study on smoothening government-enterprise interaction channel in China’s administrative reform

LIAO Fuchong

(School of International Relations and Public Affairs, Fudan University, Shanghai,200433,China)

Smootheninggovernment-enterprise interaction channel is the focus of administrative reform, and the shift of administrative burden is the key step. Based on administrative burden theory, this paper develops an administrative burden shift analytic framework, and by collecting the least likely case study method, undertakes a field study on administrative reform in county C. The research finds that the administrative burden shift from the enterprise to the state is the key mechanism of the business environment promotion, and is also the key variable of understanding governance capability of our country. The government, through the service helping system, e-government platform and the one-stop service center, can effectively realize the shift of administrative burden and stimulate the vitality of the enterprise. As for policy inspirations, future administrative reform should effectively shift the administrative burden based on screening mechanism so as to optimize business environment, and should take advantage of policy combinations, sustain development from many facets, and promote the shift of administrative shift.

administrative reform; business environment; administrative burden; the shift mechanism; case process tracking

2020−05−22;

2021−01−04

复旦大学国际关系与公共事务学院“卓越博士生”培育计划(SXH3056051/010/001)

廖福崇,江西赣州人,复旦大学国际关系与公共事务学院博士研究生,主要研究方向:“放管服”改革、公共政策分析,联系邮箱:fcliao18@fudan.edu.cn

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2021.02.017

D63

A

1672-3104(2021)02−0183−09

[编辑: 游玉佩]