方法表征:探索从“生长”走向“生根”

2021-04-02丁洪

丁洪

[摘 要]探索教学中,需要引导学生经历方法的自然迁移、不断优化、寻求勾联和沉淀内化的过程。这是方法表征的基本路径,也是启智生慧的系统工程。以“多边形的内角和”的教学为例,让学生浸润于探索的全过程,从而使学生真正理解方法、使用方法和超越方法,进而提升数学思维能力,养成数学思维品质。

[关键词]方法表征;多边形的内角和;探索规律

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2021)11-0007-03

“多边形的内角和”是苏教版教材四年级下册 “探索规律”的专题活动,属于“图形与几何”板块中的一次探索之旅。从知识维度考量,学生已经认识了一些简单的平面图形及其特征,知道了它们内角和的具体度数,如三角形的内角和是180°;从方法维度考量,学生已经学会了一些探索平面图形的内角和的方法,如测量、折拼等。但知识的简单累加并不能引发数学思维的自然灵动,方法的机械调用也不能驱动数学思想的体悟内化。因此,教学如果仅仅从多边形的一个顶点出发,将多边形分割成独立的三角形,看似学生找到了“捷径”,学会了求“多边形的内角和”,实则远离了“素养”,学生没有真正、真实和真切地体验到方法的迁移、优化、勾连和沉淀。

一、方法迁移:让探索“自然生长”

方法迁移是指先在特定领域积极开发解决问题的办法,然后直接运用到相同领域或跨界运用到不同领域,以驱动探索活动的自然对接和有效达成。在此过程中,不变量或相似性的确认是教学核心,度量准则的建立则是教学关键。

1.概念自然迁移

教材首先通过“三角形3个内角的和是180°,四边形、五边形、六边形等多边形的内角和呢?”激活学生对图形“内角和”的认知迁移。这个环节主要解决两个问题,一是确认“多边形的内角在哪里”,通过回忆三角形的特征,明确三角形有3个顶点、3条边和3个角,所谓三角形的内角,其实就是从一个顶点引出的两条边的夹角,紧接着可以迅速类比其他多边形,并在此基础上明确几边形就有几个内角,感知多边形的顶点、边和角之间数量的对应关系;二是确认“多边形的内角和是什么”,三角形的内角和是把3个内角相加,“依葫芦画瓢”,四边形的内角和就是把4个内角相加,五边形的内角和就是把5个内角相加……几边形的内角和就是把几个内角相加。显然,这两个问题的顺利解决,有助于明确和凸显探索对象。

2.方法悄然生长

教材通过设问“你能想办法求出上面四边形4个内角的和吗?”,激活了学生对图形“内角和”算法的迁移。应该说,测量、折拼等基本方法既适用于推算三角形的内角和,也适用于其他多边形的内角和的推算。因为,从本质上来讲,求和运算就是把内角一个一个地加起来。比如,计算直角梯形的内角和时,可以先展示基本方法,一是计算90°+90°+40°+140°=360°,二是撕开后拼成一个角,结果也是360°,然后通过“在此之前,我们已经知道一个三角形的内角和是180°,也知道梯形可以分割成两个三角形,你能顺着这个思路快速求出梯形的内角和吗?”鼓励学生换個角度思考问题。当分割完梯形内角之后,要求学生着重思辨“两个三角形的内角和为什么恰好等于梯形的内角和?”,引导学生发现“梯形的内角总和并没有发生变化,只是重新分割和组合成两个三角形的内角”。就这样,在旧知调用和新知探索中,在静态描述和动态展示中,在总和不变和组合变化中,学生初步感受到方法的自然迁移和生长。

可以看出,因为多边形的内在结构相似,所以“内角”与“内角和”的确认一脉相承,又因为求和操作的算理本质不变,所以“分割”与“组合”形式虽有不同,但内在理念相通。就这样,探索靠船下篙,认知拾级而上,解决问题的办法顺利螺旋上升和悄然换代更迭。

二、方法优化:让探索“取长补短”

方法多样演绎了探索氛围的生态和探索过程的生动。但是,从方法多样到方法优化,需要进行全方位的比较,以考量方法的基础性、适用性和普及性。换个角度来说,探索既要重视方法的“必要优化”,又要避免方法的“简单强化”。

1.重视必要优化

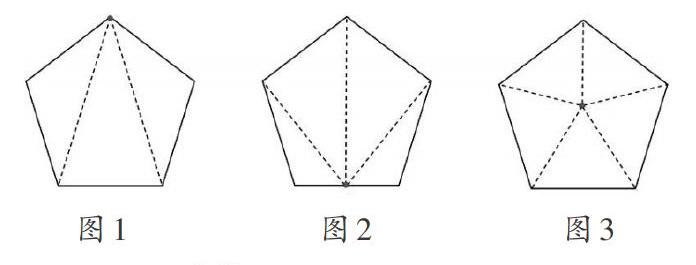

探索一定要重视方法的“必要优化”。就本节课而言,求“多变形的内角和”主要出现了四种方法,即测量、折拼、撕拼和分割。第一次优化发生在三角形和四边形之间,因为图形结构发生变化,折拼不再方便,测量误差变大,只有撕拼还能勉强凑合;第二次优化发生在四边形内部,先将四边形分割成两个独立的三角形,以“三角形的内角和”为一倍量,四边形的内角和就包含这样的两倍量,有效避免了测量误差和撕拼麻烦;第三次优化发生在多边形内部,以五边形为例,分三种情况来讨论:一是从图形顶点出发,以顺次连接其他顶点得到的线段来分割(如图1);二是从图形边上的任意点(不含端点)出发,以顺次连接其他顶点得到的线段来分割(如图2);三是从图形内部的任意一点出发,以顺次连接所有顶点得到的线段来分割(如图3)。比较后发现,第一种情况分割得最少,画图过程简洁,计算方便。

2.避免简单强化

探索一定要避免方法的“简单强化”。对于多边形的内角和而言,测量方法适用于简单的、特殊的图形(正多边形),复杂的、普通的图形测量工作量大且误差多。折拼和撕拼适用于具体的图形,比如三角形和四边形,不太适合其他图形。 通过“把五边形、六边形各分成几个三角形后,就能方便地算出它们的内角和吗?分一分,算一算。”“其他多边形也可以像这样分成几个三角形来计算内角和吗?小组合作,任意画出一些多边形,试一试。”可充分突显本课的探索导向,即分割的方法。但是,需要指明的是,教学不应“单刀直入”,直接传输分割的方法,也不能对分割的“另类作品”视而不见。因为没有充分对比,思维优化是不可能发生的。

可以看出,方法优化并不是“一刀切”、“一言堂”和“一锤定音”,而是要引导学生深度参与探索过程,用“取长补短”的视角分析方法的优势与不足,感受方法的阶段侧重和价值取向,以便更好地凸显探索主线。

三、方法勾连:让探索“求同存异”

探索的重点不在于结论的完备,而在于探索的过程是否能引发学生的猜想、联系、验证等思维活动。事实上,充分经历的过程体验,容易催生点状分布事实的内在勾连,助推零散思考的有机架构,做到方法的兼容并蓄和求同存异。

1.同构中的勾连

方法勾连发生在同构情境中,分两个层次进行。第一层次侧重勾连的准备,学生根据活动要求和图1的示范,以此类推,将多边形进行分割,然后数出独立的三角形个数,再结合标准量“三角形的内角和是180°”,快速算出各多边形的内角和,并一一有序地填入表格中。在填表之前,探索关注的是具体图形,它们彼此独立,互不相干,但是为后续联系提供了必要数据(如表1)。第二层次侧重勾连的实质,通过“观察表中的数据,你有什么发现?”的设问,驱动学生聚焦具体数据,挖掘数据背后的共性,比如“可以把多边形分成若干个三角形,计算它的内角和。”“分成的三角形个数都比多边形的边数少2。”“分成了几个三角形,多边形的内角和就有几个180°。”再通过“你能用一个式子表示多边形内角和的计算方法吗?”的追问,将探索推向高潮。最终,在变与不变的思辨中,建构了“多边形的内角和=(边数-2)×180°”的计算模型。

2.异构中的勾连

方法勾连发生在异构情境中,也分两个层次进行。第一层次侧重模型展示,除了基于图1建构计算模型之外,还引导学生进一步探索,比如基于图2的模型建构,先算单个多边形的内角和,接着模仿表1填入具体数据,发现“分成的三角形个数都比多边形的边数少1。”“可以把多边形分成若干个三角形,计算它的内角和时要减去一个平角180°。”等,最后顺势建构“多边形的内角和=(边数-1)×180°-180°”。基于图3的模型建构,探索过程相同,但建构的却是“多边形的内角和=边数×180°-360°”。第二层次侧重模型勾连,结合图形特点和不同分法,联系之前学过的运算律,学生能够基本弄清三者之间的联系,得到“多边形的内角和=(边数-2)×180°=(边数-1)×180°-180°=边数×180°-360°”的基本事实。

可以看出,发生在同构情境的方法勾连,需要厚积薄发,建构数学模型,但拒绝急功近利,一心只想“捷径”;发生在异构情境的方法勾连,需要适当变式,确认内在联系,但不能忽略学情,一味追求“通透”。因为学生需要的、能接受的,才是探索的着力点。

四、方法沉淀:让探索“落地生根”

数学思想贯穿于探索活动,对具体的、局部的方法具有取舍、组合和调节的作用。数学方法是指解决数学问题时所采用的方式、途径和手段,它是数学思想的具体化表现。有方法、有思想的探索活动能够超越知识本身,实现素养扎根。

1.感悟转化策略

转化可以把不熟悉、不规范、复杂的问题转化为熟悉的、规范甚至模式化的、简单的问题。首先,是转化标准的确认。三角形是最简单的多边形,是多边形内角和的学习起点,其他多边形都可以分割成若干个三角形,如果以“三角形的内角和180°”作为计量标准,分割的方式虽然不一样,但是每一种对应方式的结果是唯一的、简洁的。显然,这样的“化整为零”暗含了转化方向。其次,是转化数量的计量。每一种分割都对应一种探索路径,产生一个计量模型,但是殊途同归,计量结果一样。显然,这样的“逻辑演绎”抵达了转化实质。最后,是转化价值的体验。与测量、折拼和撕拼相比,分割更符合知识的生长性,更适合问题的复杂性,使学生更容易把握数学探索对象的结构性、整体性和建构性,真正体现转化的魅力,即化繁为简、化未知为已知、化零散为系统。显然,这样的“独特感受”彰显了转化的价值。

2.體验分合思想

“分与合”是一种重要的思想方法,它的特点是用辩证思维看待具体问题,使得问题从“矛盾状态”渐进为“和谐统一”。首先,在调用“三角形的内角和”经验时,需要激活“分与合”的辩证思想,三角形的内角分布在平面上的不同位置,求它们的和,其实就是想方设法将它们合起来,测量是为了合起来,折拼是为了合起来,撕拼更是如此。显然,操作的路径不一样,分合的思想一脉相承。其次,在探索“四边形的内角和”时,学生在分合思想的驱动下,尝试测量、撕合和分割,经过充分比较和优化,选择了分割这种方式,使得问题得以顺利解决,所得结论更具普适性。显然,不适合的是具体方法,并不是方法背后的分合思想。最后,在学以致用中内化思想,其他多边形内角和的探索虽然复杂了,但是有了分合思想这个强有力的武器,一切探索都在自然而然地发生和发展。显然,“分割”的变式操作催生了“分合”的深度体悟,并实现了方法从“用得上”渐进为“带得走”。

综上所述,探索需要从具体方法开始,但是不能止步于“简单运用”;探索需要多种方法的支撑,但是不能局限于“风马不接”;探索需要思想方法的内化,但是不能奢望于“立竿见影”。换个角度来说,探索要想提质增效,必须经历方法的自然迁移、不断优化、寻求勾连和沉淀内化。这是方法表征的基本路径,也是启智生慧的系统工程。学生只有浸润于这样的全过程,才能真正理解方法、使用方法和超越方法,最终实现数学思维能力的提升,数学思维品质的养成。

[本文系江苏省教育科学“十三五”规划重点课题《基于问题链驱动的小学生数学化学习的研究》阶段性成果(课题批准文号:C-b/2020/02/26)。]

(责编 金 铃)