移动自媒体趋势下微信公众号影响力成因分析

2021-03-25王玉山

王玉山

(中央财经大学北京学院 北京 102206)

1 移动自媒体出现及发展

“自媒体”的概念由美国著名的IT专栏作家丹·吉尔默于2002年首次提出。他认为第一代新闻媒体是以图书、报纸、杂志、电视为代表的旧媒体,第二代是指以Web1.0网络(门户网站)为代表的新媒体,而第三代就是以博客、微博为代表的自媒体。丹·吉尔默认为,自媒体是伴随互联网新技术的不断发展而产生的一种交互式的媒体报道方式,这种新报道形式的提供者不再是原来的一个人或几个人,而是综合了不同层次、不同经历的共同思想成果,其传播方式也实现了由“点到面”向“点到点”的转变。历史地看,媒体平台的发展受所处时代技术水平的较大限制,从纸质印刷技术到广播电视技术,从PC技术到移动互联网技术,媒体平台呈现出从报纸期刊到广播、电视,从网站、微博到新闻资讯或视频类APP、微信公众号等移动新媒体的精彩纷呈。

自媒体与传统媒体相比最大的特点就是其极低的参与门槛和极强的互动快捷性。随着手机终端的普及,社会进入到移动媒体时代。从用户耗时与渗透率、用户规模等数据分析可知,用户、尤其是高校青年用户通过自媒体获取信息已形成渠道依赖,以新闻类APP、微博广场为代表的“快资讯”及通过公众号、朋友圈筛选后的“富资讯”正在成为更多用户青睐的资讯获取组合手段。

2 对比中的优势:以新浪微博为参照

虽然同为区别于传统媒体平台的新兴自媒体,但从平台的基本属性角度来看,新闻资讯类APP有着与生俱来的“资讯聚合”属性,其多是传统媒体在新媒体时代利用移动互联网技术进行战场迁移的结果,且应用开发门槛较高,体现出众寡头竞争的排他态势,普通用户和信息发布方参与难度大;而与此相对,基于社交内容平台的微博和微信公众号则因为其极低的参与门槛和普及度而广受普通民众的欢迎,个性化媒体属性意味更浓,加之其独特的社交传播规律,“双微”(微博+微信公众号)展现了与新闻类APP不同的发展脉络。但深入探查仍可发现,即使属性类似,与同阵列中的微博相比较,微信公众号已表现出了独具特色的、差异化的发展规律和趋势。

2.1 广场属性:信息更深度

作为公共的资讯平台,微信公众号与微博都有着极强的广场属性:用户基于不同的兴趣而将自身的注意力关注在某个信息源上,信息源本身仿佛一个广播一般将所有关注者置于平等的地位,将同一信息以同一质量和表现形式呈献给所有广场听众。在这个广场中,信息的公开与共享、人群的聚合与互动是二者共有的属性。

但是在此之上,从信息内容本身的深度而言,微信公众号明显优于微博:总体而言,由于微博对每日发送内容和频次的不限制,微博中用户发布的内容更多是对日常生活的点滴记录、对所思所感的片段式标记,相对较为浅表、欠缺深度;而微信公众号则基于对每日发送规模限制次数的“珍惜”上以及粉丝质量对公众号主题的准专业化苛刻上,其展现的内容总体更为系统、深度和组织化。一言之,微博所呈现出的信息更可能成为求快求新的快餐式速递新闻,微信公众号则更容易成为对前因后果深度挖掘而产生的深度调查。

2.2 平台属性:互动更多元

微博的粉丝可以就相关话题进行无层级限制的评论和转发等互动,微信公众号的粉丝虽然被限制了留言的层级,不能直接对其他评论再评论,但是他们却可以按照自己的需求、根据微信公众号平台的操作提示进行关键词回复或直接与平台一对一互动,一改信息获取的“被动”为“主动”,互动形式较微博更加多元。

2.3 信息属性:噪音更少

微博将“快资讯”和“信息广场”的功能发挥到了极致,加之其不关注亦可查看消息的开放设置,可以极大满足用户猎奇、猎新、猎多的信息需求,此种需求的满足对于信息闭塞时代的用户而言无疑是精准满足的,但是在信息过量的时代,鉴于用户信息渠道的不唯一,用户品味的个性化和不从主流、用户对自主权的重视,微博的这一优势反倒让用户接触到众多与己无关的信息噪音、从而影响用户需求的真正满足。相比较而言,微信公众号仅主动关注后方可查看资讯的产品设置、仅主动点击方可查阅资讯的“免打扰”式低调,使得其内容质量不论从贴己性、相关性、友好性上均优于微博,信息噪音更少,有效信息获取率更高。

2.4 传播属性:更深度的态度交流

两个平台的信息传播主要有两种途径:一是平台所有者针对所关注用户的直接发送,二是平台粉丝的二次转发分享。微博博和微信公众号的信息传播区别主要表现为后者上。

如部分学者所断言的,丰富的知识背景和强烈的分享愿望已成为今日社交网络用户的基本标签。由于微信公众号背后的微信平台总体设置的私密性、个体性,其将真实交际圈线上化,从而使得公众号粉丝基于微信平台的信息二次转播更倾向于情感交流和态度的深度化交流,而非微博所注重的信息的简单发布与态度的浅表化表达。和由陌生人组成的微博广场式社交氛围相比,微信的客厅式环境是一个小众化的态度传播场域,“客厅”里的态度传播对象都是相互熟识的亲朋好友,这种环境更加亲切、温暖,从而带来态度表达的安全感、态度交流的深入感、态度传播的信任感。

2.5 商业属性:更被限制的商业气息

微博平台上的商业气息不仅体现在平台搭建方无处不在的商业化引入和展现,而且微博博主也可在每日发布内容上几乎不受限制地进行广告展示、商业化营销,商业气息较浓,加之平台搭建方基于平台盈利、流量变现压力而对相关商业展示的默许和容忍,暴露了平台长远发展战略的混乱,也一定程度上降低了用户使用的界面友好性、增加了用户反感程度。

但与之相较,微信公众平台在商业化方面展现出了极强的克制力和规划力,清爽、干净的平台更契合“客厅”的非商业氛围,公众号内容推送中的广告展示也被较大限制主题、篇幅并被明确标注,用户用脚投票的关注机制也让公众号所有者对所属平台的商业引入非常谨慎,即使有商业化信息也更容易为粉丝所接受,用户反感度极低。

总体来看,笔者认为,结合个性化发展趋势,在未来形成深度紧密关系的社群、产生深度内容方面,微信公众号将比微博更具有挖掘潜力。

3 微信公众号火爆成因分析

微信公众号发展速度快、民众接受度高,内容制造者愿意转战公众号,受众愿意利用公众号渠道获取兴趣资讯并形成社群,除了有其操作界面简洁干净、操作简单门槛低等技术原因外,其如火如荼的实践背后有更深层的传播学、心理学、社会学和经济学等维度的原因。

3.1 传播学视角:人际传播与态度传播

3.1.1 裂变式人际传播

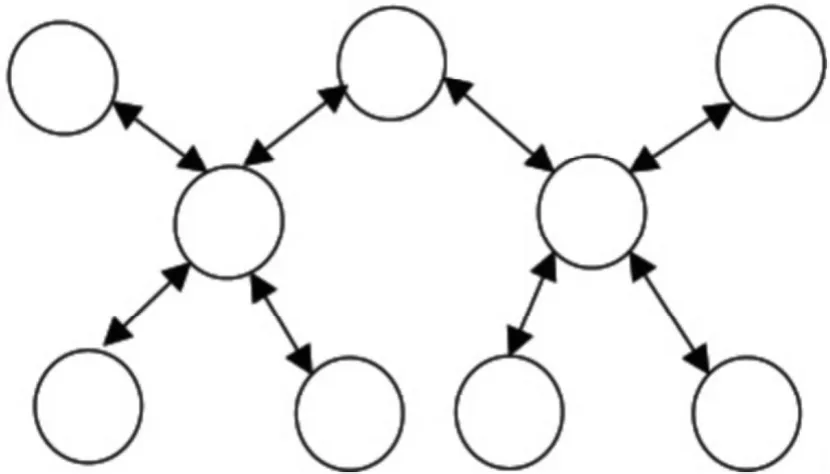

就微信公众号而言,其内容的传播路径主要有两种:直发路径和转发路径。前者指微信公众平台可以对订阅用户进行分组并直接发送消息至指定受众;后者则指公众号的粉丝及粉丝社交圈对所推送消息的二次转发。由于粉丝的转发平台一般基于微信平台的真实朋友圈和群组,信息的传播从一个点到无数个圈子,再从圈子中个体出发到另外无数个圈子,从而使得公众号的内容传播出现类似于下图的裂变式传播:

图1:微信传播示意图

当代的社交网络技术使得人与人之间的关系呈现一种网状的互联模式,基于该模式的口碑营销使每一个人都变成了传播的主体,信息通过病毒式的传播可以在人际网络中无限扩散。从理论意义上而言,根据“六度分割理论”,一条公众号的信息可通过社交网络传播给任何人。

3.1.2 强关系基础上的态度传播

由于公众号内容的转发平台均是基于微信这一强大的社交航母,其传播的规模、方式、原理与微信本身一体绑定、不分你我。

一方面,微信的社交黏性较大,作为一个封闭性较强的虚拟社区,其内部群体认同及群体规则对社区内部的黏性有着关键的影响。另一方面,微信添加好友的途径来自可信度、熟悉度高的手机通讯录和QQ好友,是建立在准实名制的基础上,打破了现实生活与虚拟网络的隔阂,为个体与个体之间提供了一个更加便捷、信任的空间,此种来自手机电话簿里熟人间的“强关系”使得内容传播更加牢靠可信。

与此同时,微信也增强了现实生活中人人都成为“意见领袖”的可能性。“意见领袖”一般指群众中具有一定权威性与代表性的人物,他们通过对传媒信息的分享、评论,从而对周围的人施加影响。传统媒体时代的意见领袖一般是各个领域的专家以及某一方面有经验和权威的人,而微信公众平台中的“意见领袖”更是现实生活中“意见领袖”的强化,现实生活中观点权威、人品可信的人对相关公众号内容的转发和评价会自动帮公众号做“背书”,附加了意见领袖本人的意见和态度,从而加速相关内容的传播。

3.2 心理学视角:需求与满足

3.2.1 获取信息的需求

大数据的信息时代,信息本身既是资产、又是能源,这对于现代性技术企业如此,对于个人也如此。信息时代个体对有效信息的需求比之以往有增无减,那是因为社会日益现代化,制约和影响人们生存和发展的因素日益纷繁复杂,人们仅靠单一的甚至少量的信息不仅难以作出维持其生存和发展的正确决策,也难于直接满足人们多方面的文化娱乐需求,信息媒介的最大意义即在于此,调查显示74.2%的用户订阅公众号主要动机在于获取资讯也印证了此结论。

麦克卢汉在《理解媒介:论人的延伸》中提出媒介是人的感觉能力的延伸或扩展。此种意义上,印刷媒介是视觉的延伸,广播是听觉的延伸,电视则是视听觉的综合延伸,而微信公众号平台内容中的文字、图片、语音、视频则分别是视觉、听觉、视听觉的延伸。在微信公众号,可以查看来自世界各地的最新新闻,以及综艺明星类、社区交友类、文化教育类、地方政务类等的信息,几乎涵盖了全方位社会生活,基本满足了人们对于常规信息和知识的获取需求。

3.2.2 情感交流需求

美国精神科医生贝拉克用“萧宾豪威尔寓言”中的豪猪退两难的困惑,来描述现代社会人与人之间的关系:距离太近恐怕彼此伤害,离人太远又感到孤独无助。而微信创造出了一定的时空距离感,表达方式又可以通过录音、文字、照片等多种方式,这刚好满足了人们这种情感交流的需求。

此外,微信公众号的粉丝们不论是基于对公众号主人的青睐还是对内容的喜欢,其基于共同的兴趣主动关注公众号本身使得围绕着公众号的粉丝群天然成为一个志同道合、志趣相投的社交群体,更容易形成较强的认同感和归属感。而且,社交个体基于认同对公众号内容在朋友圈、社交群中的转发,本身是对其态度、品味的展示,个性化的全面展示更能强化线下生活中同类型个体间的亲密交往,有助于促进实际生活中各人间的情感交流。

3.2.3 塑造自我形象的需求

符号互动论代表人物欧文·戈夫曼(Erving Goffman)在《日常生活中的自我呈现》一书中曾提出“拟剧理论”,他认为人际传播的过程就是人们表演“自我”的过程,每个人都希望能从他人那获得肯定的评价或留下好的印象,所以在他人面前的自己就像是一个舞台上的演员,要利用各种“符号”进行乔装打扮,按预先设计的形象来进行表演。他将人类的表演场称作舞台,在舞台的前区(台上),人们所扮演的通常是一定程度上理想化和社会化的自我,一种制度化的社会存在;而在舞台的后区(台下),则是与前区相对的概念,表演者不受约束,没有众多观众视线或者舞台布景的限制。但是当今伴随着互联网技术的快速发展与广泛应用,人们的活动空间已经从现实的地理空间向虚拟的网络空间延伸,在网络空间中,前台和后台都脱离了时间和空间的限制,组成前台的两个部分——背景和个人门面都被网络主体隐藏了起来,从而出现了可彩排、可撤销、可操控性更强的人生表演舞台,极大满足了用户自我形象塑造的需求。

在微信平台上,大学生通过分享有自我品味认同背书的公众号信息源、朋友圈点赞或评论、展示个人信息等方式进行自我呈现,其角色扮演包括“理想型”“神秘化”“悖反型”“协调型”等类型。微信中的行动者角色扮演的策略包括观众的选择与隔离、有选择地自我呈现,大学生通过微信的自我呈现满足“自我表现”的心理诉求,进行有效的“印象管理”,塑造和构建自我形象,增强自我认同感。

3.3 社会学视角:泛娱乐年代解构一切的精神

后现代思潮虽未将整个生活改头换面,却在社会、大众信息传播中影响甚深,泛娱乐化、解构一切即是其基本标志。

泛娱乐化表现为娱乐元素对社会生活的渗透无孔不入,无论是政治、经济、文化甚至宗教,都能变成可供人们消遣和取乐的对象。美国学者尼尔·波兹曼在《娱乐至死》中对“泛娱乐化”作出精辟的概括:政治、宗教、新闻、体育、教育和商业都心甘情愿地成为娱乐的附庸,毫无怨言甚至无声无息,其结果是人们成为一个娱乐至死的物种。实践表明,互联网技术以其迅捷、匿名、交互等技术优势,对泛娱乐化现象起着推波助澜的作用。在过往的公众号推送传播事件中,我们均可以看到民众们对原本一本正经、古板面孔、严肃话题的娱乐解读和调侃,泛娱乐化趋势极为明显。

与此同时,解构一切则作为典型的后现代思维方式,其灵魂是大胆的标新立异、彻底的反传统反权威精神和对传统叙事无所不在的怀疑态度。加之网络技术对“去中心化”的实现,打破了传统媒介的等级制和权力垄断,将自上而下单向的、一对多的传播模式变为多维的网状传播结构,导致了传统媒介权威的破灭,开辟了多元意见表达的途径和对话空间,而新兴自媒体自带的“亲民属性”更是强化了上述解构,并将传媒平台本身推向潮头。

3.4 经济学视角:注意力经济时代的来临

“注意力经济”概念是Michael.H.Goidhaber于1997年在《注意力购买者》(Attention Shoppers)一文中首次提出,作者认为“注意力经济”是指“最大限度地吸引用户或消费者的注意力,通过培养潜在的消费群体,以期获得最大的未来商业利益的经济模式”。根据该模式,面对过剩的信息,人们以有限的注意力去应对无限的信息,注意力便成了稀缺的资源,争夺眼球形成竞争已成了不争的事实,注意力资源就产生了价值,转化为经济效益,成为信息社会的硬通货。概念提出后二三十年的发展实践证明,网络信息时代确实是一个注意力经济的时代,在网络空间中,注意力名副其实成为“硬通货”,成为众商家各显神通用力抢夺的对象,这在直接意义上促进了移动自媒体和微信公众号市场的繁荣。

与此同时,研究者还发现,注意力经济其实还是对“无聊价值”的利用,是客户主导的直接经济,不产生附加价值的环节均将被淘汰,而要在崭新的经济生态里面领先,速度是制胜的关键——在信息爆炸时代,最先发布消息的人往往掌握更多的话语权,强调“需求导向”而非“利润导向”,让活跃的消费者驱动市场,以此替代客户被卖家驱动。

注意力经济时代,微信公众号上十亿级用户的传播规模,上千万公众号平台的激烈竞争,促使在内容生产、传播、互动等方面都表现出了互相促进的良性循环,推动了公众号的火爆与流行。

综上,在移动自媒体趋势下,在各类内在因素推动中,微信公众号成为对用户、尤其是青年用户影响力越来越大的信息平台。作为高校管理者,如何利用好这一平台,掌握新时代赢得青年人关注和信赖的高点,应是未来研究和工作的重要关注点。