原发性骨质疏松症患者血清TNF-α、IL-6、PCT与唑来膦酸急性期发热反应的相关性

2021-03-22李前程贲吕金陈祥杰林伟章

李前程,贲吕金,陈祥杰,林伟章

骨质疏松症是由多种因素共同作用而引发的骨骼疾病,目前临床上主要通过抑制骨吸收和刺激骨生成来调节患者骨量、预防骨折,从而达到治疗目的[1]。作为一种双膦酸盐类药物,唑来膦酸是目前抗骨吸收一线药物,疗效确切[2-3]。但临床报道其急性期不良反应发生率较高,表现为一过性发热、肌痛、骨痛、流感样症状、低钾血症和肾功能损害等,其中以发热最为常见,部分患者甚至表现为中高热[4]。用药后的中高热副反应易引起患者的恐惧心理,降低药物使用的接受程度及再治疗依从性,甚至增加老年患者的心衰风险。

研究表明,唑来膦酸急性期发热反应与T细胞活化和细胞因子释放有关,外周T细胞亚群、γδ T细胞受体淋巴细胞暴露于唑来膦酸后可分化形成效应记忆T 细胞,并释放炎性细胞因子[5-6]。本研究探讨原发性骨质疏松症患者唑来膦酸急性期发热反应与肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)-α、白细胞介素(interleukin,IL)-6、降钙素原(procalcitonin,PCT)等炎性细胞因子的相关性,旨在为预测或减轻唑来膦酸急性期不良反应提供解决途径。

1 资料与方法

1.1 研究对象

纳入标准:①采用双能X 线骨密度测量仪测定患者L1~L4及左髋部骨密度,诊断符合1994 年WHO关于骨质疏松症的诊断标准(T≤–2.5 SD)[7];②患者在轻微创伤或日常活动中发生髋部或椎体骨折,或者在轻微创伤或日常活动中发生肱骨、盆骨、前臂远端骨折,且T<–1.0 SD;③近期无流感样症状或引起流感样症状的基础疾病。排除标准:①继发性骨质疏松症(如维生素D 缺乏、骨髓增生异常疾病等或药物性骨密度降低所致);②急慢性肝肾疾病、糖尿病、甲状旁腺机能亢进或减退、肿瘤及放化疗患者;③肾功能不全患者(血清肌酐清除率<35 mL/min);④低钙或高钙血症患者;⑤长期服用糖皮质激素患者;⑥半年内接受双膦酸盐、维生素D、降钙素、雌激素、雌激素受体调节剂等影响骨代谢药物治疗者;⑦对非甾体抗炎药过敏的患者;⑧罹患急慢性感染、风湿热等影响急性期反应观察或因其他原因不能配合完成研究者。

从2020 年1 月—2021 年5 月在我院骨科、内分泌科、妇产科等看诊及住院的原发性骨质疏松症患者中,随机抽取符合病例选择标准的病例,共100 例入组,均为首次应用唑来膦酸患者,均签署知情同意书。

1.2 分组

根据使用唑来膦酸后有无出现急性发热反应,将患者分为发热组(n=42)和非发热组(n=58)。用药后24 h内出现体温≥37.5℃者判定为急性发热反应,给予物理降温及补液处理,体温如≥38.5℃,则及时给予非甾体抗炎药口服。

1.3 检测方法

分别于用药前一天和用药后1、3、7 d 采集患者外周血,离心获取血清,免疫荧光法检测患者血清TNF-α、IL-6、PCT的表达情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计软件进行数据分析,符合正态分布的数据以均数±标准差()表示,治疗前后各炎性细胞因子不同时相点的表达差异比较采用重复测量的方差分析,组间两两比较采用LSD-t法;不符合正态分布的计量资料以中位数(25%百分位数,75%百分位数)表示,治疗前后各炎性细胞因子不同时相点的表达差异比较采用Kruskal Wallis检验,组间两两比较采用dunn'st检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

100 例患者中出现急性发热反应42 例,占42%,均在给药4~24 h 内发热,给药24 h 内测得最高体温(38.3±0.75)℃,予以退热处理,38例12 h内体温恢复正常,4例24 h内体温恢复正常。

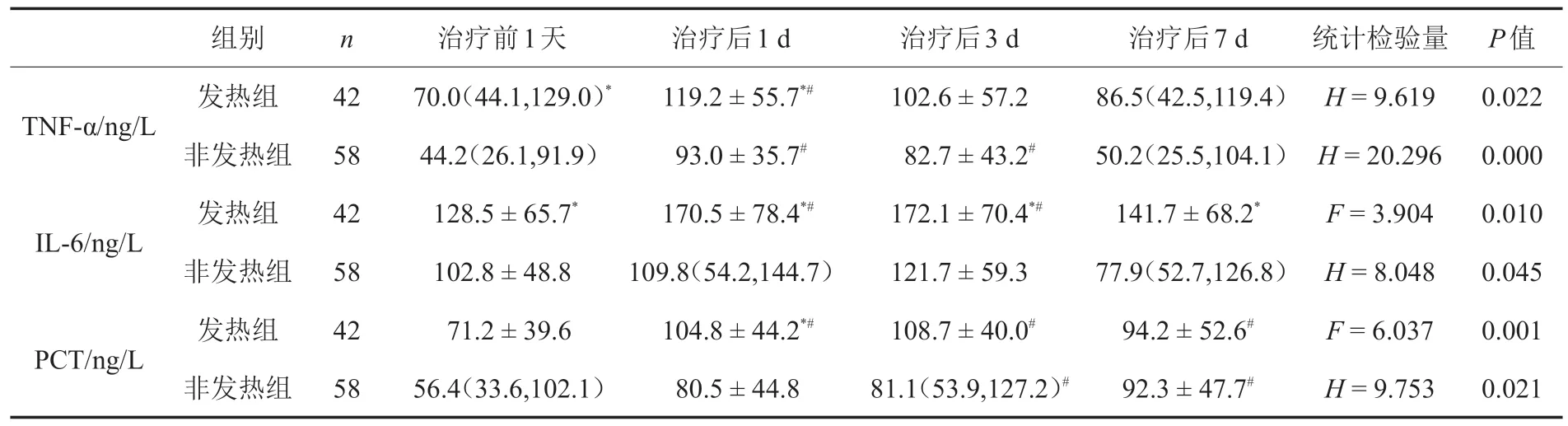

2.1 两组患者血清TNF-α表达水平比较

如表1 所示,与非发热组相比,治疗前一天和治疗后1 d,发热组患者血清中TNF-α表达均升高(P<0.05)。与用药前相比,发热组治疗后1 d 时TNF-α表达升高,非发热组在治疗后1、3 d 时TNF-α表达升高,治疗前后比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组患者血清IL-6表达水平比较

与非发热组相比,治疗前一天和治疗后1、3、7 d,发热组患者血清IL-6 表达均升高(P<0.05)。与用药前相比,发热组在治疗后1、3 d 时IL-6表达升高,治疗前后比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.3 两组患者血清PCT表达水平比较

如表1所示,与非发热组相比,治疗后1 d时发热组患者血清PCT 表达升高(P<0.05)。与用药前相比,发热组在用药后1、3、7 d 时PCT 表达升高,非发热组在治疗后3、7 d 时PCT 表达升高,用药前后比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 发热组与非发热组患者唑来膦酸治疗前后血清TNF-α、IL-6、PCT表达水平比较()

表1 发热组与非发热组患者唑来膦酸治疗前后血清TNF-α、IL-6、PCT表达水平比较()

注:TNF:肿瘤坏死因子;IL:白细胞介素;PCT:降钙素原;*与非发热组比较,P <0.05;#与治疗前1天相比,P <0.05

3 讨论

原发性骨质疏松症的发生机理主要是破骨细胞的功能活性超过成骨细胞,骨破坏速度大于骨生成,因而出现骨量减少和骨质疏松。唑来膦酸治疗骨质疏松症的主要机制在于,其与钙盐结晶有很强的亲和力,沉积于骨骼后被破骨细胞吸收,并在骨小梁表面聚集,通过干扰破骨细胞的甲羟戊酸代谢途径,抑制破骨细胞法尼基焦磷酸合成酶(farnesyl pyrophosphate synthase,FPPS),阻止破骨细胞对骨的破坏溶解,重新激活被抑制的成骨细胞,获得正向骨平衡,从而达到增加骨量的目的[8-9]。

唑来膦酸治疗过程中易发生急性期发热反应。罗政等[10]报道发热反应发生率为43.6%,与本研究42%基本一致。目前关于唑来膦酸急性期发热反应的研究多集中在对血常规指标、生化指标及骨代谢指标等方面的相关性分析[11];亦有学者发现,绝经后骨质疏松症女性患者使用唑来膦酸后出现的急性期发热反应与C 反应蛋白水平相关[12];邓海鸥等[13]的研究结果则提示,治疗前甲状旁腺激素水平可能与老年骨质疏松症患者静脉使用唑来膦酸时出现的急性期发热反应相关。

Tanaka[14]提出“骨骼免疫学”理论,认为免疫系统不平衡可刺激炎性因子TNF-α、IL-6 等的产生。TNF-α是一种强有力的骨吸收诱导剂,可促进骨吸收,抑制骨形成;IL-6是破骨细胞生成的重要细胞因子,在骨吸收过程中扮演重要角色。两种炎性因子共同作用可诱导具有体内外骨吸收活性的破骨样细胞,且对破骨细胞分化相关因子c-Fos活性和表达具有协同作用,从而引起骨质疏松[15-16]。而唑来膦酸在治疗过程中,可通过干扰破骨细胞的甲羟戊酸代谢途径,抑制FPPS,引起上游异戊烯焦磷酸(isopentenyl pyrophosphate,IPP)和二甲基丙烯焦磷酸(dimethylallyl pyrophosphate,DMAPP)堆积,进而导致由IPP 及DMAPP 刺激的γδT细胞活化、增殖,分泌IFN-γ、TNF-α 及IL-6等多种细胞因子[6,17]。人们因此推测,唑来膦酸治疗原发性骨质疏松症所引起的发热反应可能与炎性细胞因子释放表达相关。

本研究从免疫学角度入手,检测血清TNF-α、IL-6、PCT 表达水平,寻找这些免疫学指标与唑来膦酸治疗引起的发热反应之间的相关性。结果发现,首次使用唑来膦酸治疗原发性骨质疏松症,治疗前一天发热组TNF-α、IL-6 的表达高于非发热组,表明两组患者血清TNF-α、IL-6 的表达水平在用药之前就已存在差异,提示用药前监测血清TNF-α、IL-6水平可能对唑来膦酸急性期发热反应具有预测价值。临床上可在用药前检测患者血清中TNF-α、IL-6 浓度,对高表达患者进行早期干预,预防发热副反应的出现,减少患者身心压力,提高药物依从性。

本研究结果还表明,与用药前相比,发热组在用药1 d时TNF-α,1、3 d时IL-6,以及1、3、7 d时PCT 表达均升高,非发热组则在用药1、3 d 时TNF-α,以及3、7 d 时PCT 表达均升高,提示唑来膦酸治疗原发性骨质疏松症不管是否引起发热,均可能产生免疫反应,进而使炎性因子表达水平升高。

PCT 作为一种炎症指标[18],在唑来膦酸治疗原发性骨质疏松症中,也许并不能预测发热反应的发生,但用药后7 d内两组患者血清PCT表达均有所上升,与前人研究结果一致[10],推测其可能同样与唑来膦酸激活免疫细胞引发免疫反应有关。总之,血清TNF-α、PCT等炎性因子表达水平升高可能是急性期发热反应的原因之一,亦有可能是发热反应的结果,其作用机制还有待深入研究。

下一步研究将纳入更多样本量,分析TNF-α、IL-6 预测唑来膦酸急性期发热反应的灵敏度、特异度和诊断界值,为预测或减轻唑来膦酸急性期反应发生提供更多的参考依据。