《针灸大成》常见脾胃病穴位处方规律探析*

2021-03-20康贞吴清明

康贞,吴清明

1 湖南中医药大学 湖南长沙 410208

2 湖南中医药大学第二附属医院 湖南长沙 410005

《针灸大成》(以下简称《针》)是我国明代针灸大家杨继洲在家传《卫生针灸玄机秘要》的基础上,汇集明朝以前诸家的针灸资料编撰而成。其内容丰富,资料全面,流传度高,影响深远,具备文献研究与临床研究双重价值,深受针灸学子的喜爱,是针灸学习必备之书[1]。《针》共十卷,其中关于脾胃病的记载十分丰富,包含了二十余类脾胃病,详细地记录了常见脾胃病的发病症状、治疗法则等。本文主要通过整理《针》中与常见脾胃病相关的针灸穴位处方,探求针灸治疗常见脾胃病的用穴规律,以期为针灸临床治疗常见脾胃病提供穴位参考。

资料与方法

1 检索对象

以2006 年人民卫生出版社出版的《针灸大成》为纸质查阅本,以《中华医典》[2]所收录的《针灸大成》为电子查阅本,两者结合进行数据检索、录入、汇总及整理。

2 入组标准

2.1 纳入标准 在脾脏胃腑主治范围内的相关疾病症状予以纳入;条文症状符合上述指南中的常见脾胃病予以纳入;条文中包含明确且独立的针灸治疗脾胃病处方予以纳入。

2.2 排除标准 具有脾胃病可能引起的症状但不能确定病位的条文予以排除;与脾胃病相关但不属于上述指南中的常见脾胃病予以排除;处方中穴位指代不明,具有争议之处的条文予以排除;处方中含有针药并用的条文予以排除。

3 检索方法

根据《消化系统常见病中医诊疗指南(基层医生版)》(2019 年版)[3]所列消化系统常见疾病共15 种,在其中常见脾胃病(共10 种)基础上依据《中医大辞典》[4]确定古籍中检索词:呕吐、噎、翻胃、胃痞、不能食、胃(脘)痛、痞满、中满、嘈杂、久痢、肠澼、泄泻、便血、便秘、腹胀、腹痛等。根据以上关键词进行电子搜索,结合手工搜索与常见脾胃病相关的条文,以提高条文检索的准确度与全面度,最后提取出相关的针灸穴位处方。

4 数据规范化

依据《针灸学》[5]对古籍中腧穴别名进行规范化正名,如“三里”,均改为“足三里”;“阴陵”,均改为“阴陵泉”;“下牙车”,均改为“颊车”;“飞虎”,均改为“支沟”;“食仓”,均改为“胃仓”。

5 数据分析

筛选符合纳入标准的条文,提取出其中的针灸穴位处方,统一整理后录入Microsoft Excel 2010 电子表格中,使用统计软件SPSS 25.0 进行频次的描述性统计。

结果

1 《针》常见脾胃病针灸处方穴数统计

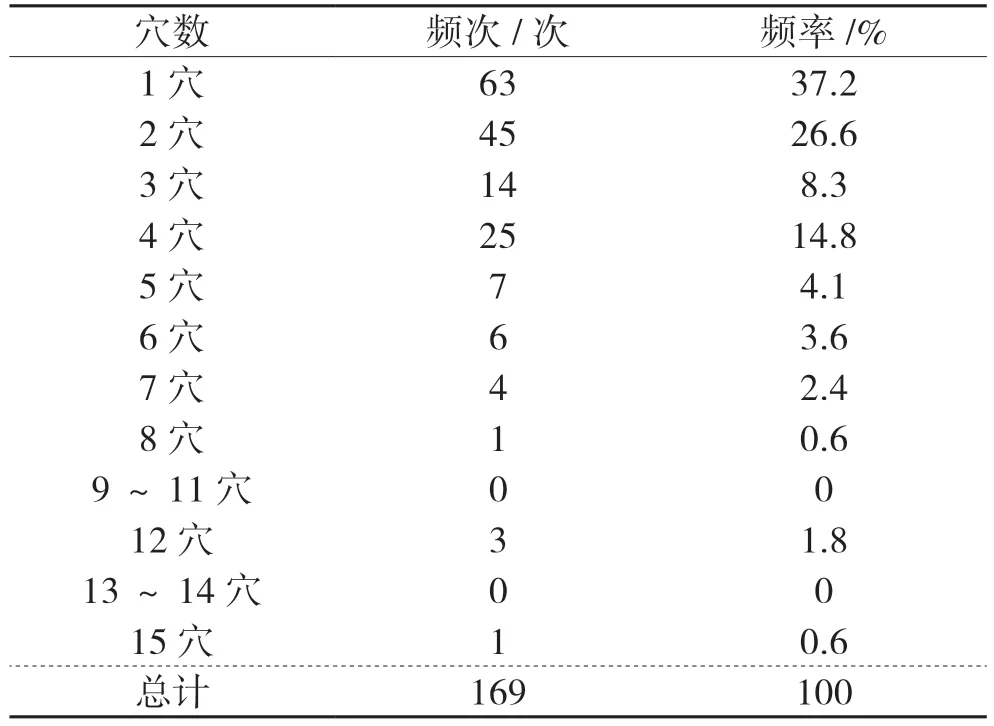

本研究通过人机结合的检索方式,统计出《针》中治疗常见脾胃病的针灸穴位处方共169 个,其中涉及不同腧穴共100 个,穴位使用总频次为451 次,共涉及十四条经脉,穴位分布涉及全身5 大部位;其中最少的处方穴数为1 穴,最多的穴数有15 穴,依次得出处方中1 穴共63 个(频率37.2%)、2 穴共45 个(频率26.6%)、3 穴共14 个(频率8.3%)、4 穴共25 个(频率14.8%)、5~15 穴共22 个(频率13.1%),见表1。

表1 《针》常见脾胃病针灸处方穴数使用情况

2 《针》常见脾胃病针灸处方腧穴统计

通过对《针》全文检索,进行统计后得出处方中单个不同的穴位使用共100 个,其中足三里穴40 次(频率8.9%)、中脘穴29 次(频率6.4%)、公孙穴21 次(频率4.7%)、内关穴21 次(频率4.7%)、三阴交穴14 次(频率3.1%)、天枢穴12 次(频率2.7%)、膻中穴12 次(频率2.7%)、太白穴12 次(频率2.7%)、气海穴12 次(频率2.7%)、照海穴12 次(频率2.7%),见表2。

3 《针》常见脾胃病针灸处方穴位归经统计

通过统计得出,《针》常见脾胃病针灸处方中十四经穴均有涉及,其中十四正经出现频次高达442 次(98%),非经穴出现频次为9 次(2%),出现频次最高为任脉共90 次(20%),其次为足太阴脾经出现79 次(17.5%),足阳明胃经出现70 次(15.5%),足太阳膀胱经出现54 次(12%),手厥阴心包经出现40 次(8.9%)等,见表3。

4 《针》常见脾胃病针灸处方穴位分布部位统计

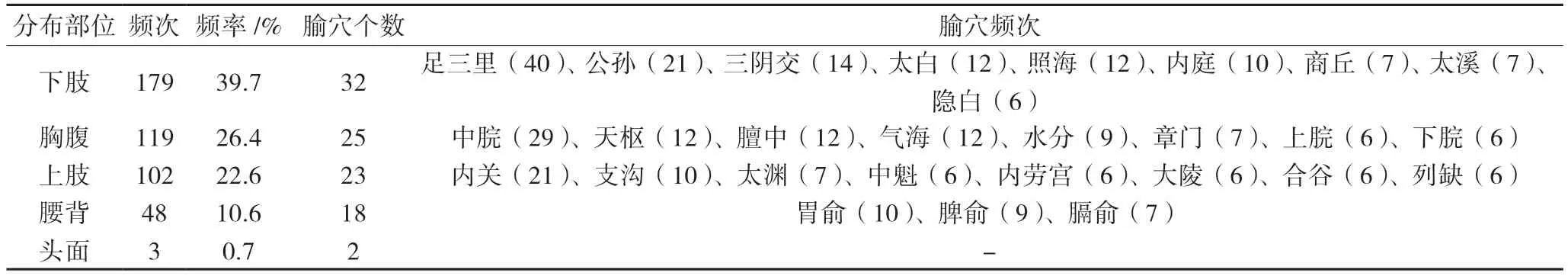

人体五部分分别为头面部、胸腹部、腰背部、上肢、下肢。通过统计得出,《针》中常见脾胃病针灸处方腧穴部位最多分布在下肢,最少分布在头面部。分布在下肢的频次为179 次(39.7%),胸腹部频次为119 次(26.4%),上肢分布频次为102 次(22.6%)、腰背部分布频次为48 次(10.6%),头面部分布频次为3次(0.7%),见表4。

5 《针》脾胃病针灸处方特定穴使用统计

通过整理与统计,《针》常见脾胃病针灸处方中,特定穴使用频次共588 次(91.2%),其中以五腧穴出现次数最多,使用总频次为174 次(27.4%),郄穴与下合穴未见使用,非特定穴使用频次为52 次(8.1%),见表5。

分析与讨论

《针》是杨继洲集明及明以前的针灸著作大成汇集而成,对现代针灸治疗具有重大意义和现实价值。脾胃乃后天之本,古代医家对脾胃的重视亦早有体现。《素问·遗篇·刺法论》:“脾胃者,仓廪之官,五味出焉”;《素问·平人气象论》:“平人之常气禀于胃,胃者平人之常气也”,又有“脾为胃行其津液”“脾禀气于胃,而浇灌四旁,荣养气血者也”之生理基础,说明了脾胃为各脏腑及躯干四肢提供精微物质以供人体正常活动,故有“诸病由脾胃生”之说。众多书籍[6]对于脾胃病的生理病理基础有较详细的记载,而《针》中诸多篇章着重记载了常见脾胃病的症状表现、治法及针灸处方,其中以《杂病穴法歌》《八脈图并治症穴》《心脾胃门》《杂病》等篇章的相关条文较多。通过对这些条文进行筛选、整理统计后得出《针》中以针灸治疗常见脾胃病的处方规律如下。

表2 《针》常见脾胃病针灸处方用穴频次前10 位

表3 《针》常见脾胃病针灸处方穴位归经分布

表4 《针》常见脾胃病针灸处方穴位部位分布

表5 《针》常见脾胃病针灸处方特定穴统计

《针》对于常见脾胃病的治疗多注重单穴及双穴的使用,处方选穴偏于精炼且具有针对性。正如《针·头不多灸策》中:“不得其要,虽选穴之多,亦无以济人:苟得其要,则虽会通之简,亦足以成功。”古籍中对于处方穴数的选择早已有说明,精准辨证,穴位虽简少,亦能使针到病除。

《针》中用穴较集中,以足三里、中脘、公孙、内关等穴使用频率较高。《针》:“体弱晕针,补足三里”,“吐不止,补足三里”,“大便虚秘泄三里”,“内伤食积针三里”等。由多条条文可见,足三里穴适应症广泛,常作为单穴处方或处方主配穴应用于脾胃病的治疗中。足三里为多气多血之足阳明胃经合穴,正所谓“所入为合”,足三里作为气血皆盛之经的气血汇入之处,更易于得气以便于补虚泻实,是《针》中治疗常见脾胃病使用最多的腧穴。中脘、膻中、天枢、气海均位于胸腹部,具有疏通局部气血,正向促使脾胃肠道运动之功。公孙穴与内关穴互为主客穴,共治脾胃之病,文中多处可见两穴搭配使用,有“公孙内关心胸胃”之说。足三里、公孙、三阴交、太白、照海均分布于下肢,属于所在经脉的特定穴。使用频次前十的腧穴中,以下肢及胸腹部分布较多(共9 个),体现了《针》治疗常见脾胃病时重视局部取穴与循经特定穴的选取。

《针》在治疗常见脾胃病中,经脉使用频率最高的为任脉,其次分别为足太阴脾经、足阳明胃经、足太阳膀胱经、手厥阴心包经、手太阴肺经、足少阴肾经、足厥阴肝经、手少阳三焦经、手阳明大肠经、足少阳胆经、督脉、手少阴心经、手太阳小肠经。在所纳入常见脾胃病的针灸处方中,十四经脉均有所涉及,但偏重较为分明。任脉、足太阴脾经、足阳明胃经使用较多,均循行过胸腹部,正体现了“主治所及,经脉所过”的原则;足太阳膀胱经循行为五脏背俞穴气流注之处,使用频率排于其后。从腧穴使用频次高低中可见十四经脉分布并不均匀,说明《针》在行针灸处方时,常以局部及本脏腑经脉为主,多选择经穴,同时结合辨证所得辅以他经腧穴。从中可以看出,《针》治疗常见脾胃病多从局部及本脏腑的经穴入手,但也不乏使用他经腧穴。《针》中治疗常见脾胃病的处方穴位分布以下肢、胸腹居多。下肢部主要选取足经的特定穴,胸腹部主要以任脉、足太阴经、足阳明经循行经过胸腹部的穴位为主。体现了《针》中注重局部及特定穴应用。

《针》治疗常见脾胃病多选用特定穴,尤其注重五腧穴、交会穴。特定穴多位于气血汇集之处,对于调整气血虚实具有重要作用。五腧穴大都位于肘膝关节以下,说明远部取穴也是《针》的取穴特色,远部取穴中四肢腧穴均有涉及,以下肢腧穴居多。交会穴是两条或多条经脉相交之处,即气血汇通之处,主治范围与作用较广,为临床常取穴。除外不乏经外奇穴的使用,如“若患翻胃并吐食,中魁奇穴莫教偏”中的中魁穴,为《针》治疗常见脾胃病针灸处方中最常出现的经外奇穴,在《针·考正穴法》中阳溪穴别名“中魁”,经考证,处方中所出现“中魁”皆为经外奇穴之中魁,阳溪穴皆以阳溪名之,特此说明。《神应经·心脾胃门》:“胃痛:太渊 鱼际 三里 肾俞 肺俞 胃俞 两乳下(灸一寸,各二十一壮)”中两乳下为经外奇穴,位于乳头下1 横指处许、与乳头相直骨间陷中[7],两乳下穴常用灸法。