杉木幼龄林分断面积生长的良种与密度效应研究

2021-03-19李晓燕段爱国张建国赵世荣冯随起

李晓燕,段爱国*,张建国,2,赵世荣,冯随起

(1.中国林业科学研究院林业研究所,国家林业和草原局林木培育重点实验室,林木遗传育种国家重点实验室,北京 100091;2.南京林业大学南方现代林业协同创新中心,江苏 南京 210037;3.福建省邵武卫闽国有林场,福建 邵武 354006)

林分密度是影响树木生长和林分发育的重要因子,林分经营密度合理与否,关系到培育目标能否实现,并影响木材的质量和经营者的经济效益[1]。目前,针对杉木(Cunninghamia lanceolata(Lamb.)Hook.)人工林开展了很多密度效应和控制方面的研究[2-6],重点以林分树高、直径、冠幅、单株材积和蓄积量为研究对象,对林分断面积考虑甚少。而断面积生长规律是林分生长和收获预估体系中的核心因子和基础,林分断面积的大小与林木株数及林木大小有关,是一个广泛使用的林分密度指标,有研究证明林分蓄积量生长模型选用林分断面积作为密度指标时预估效果更好[7],其更能突出林分蓄积量生长的变化规律。在同一立地条件下,不同的林分密度将导致林分断面积和单木断面积的不同[8]。因此探究不同造林密度下的林分断面积生长动态变化规律能够为林分断面积生长模型、蓄积量生长模型、生物量模型等模型的构建以及间伐等森林经营活动提供重要信息[9-12],并以此为基础,为杉木人工林的定向培育提供可靠的理论基础和实践依据。

遗传控制、立地控制和密度控制是营建和培育人工林的三大主要的技术途径,对我国人工林稳定性和长期生产力保持起到重要作用[13]。杉木遗传改良走在我国主要造林树种的前列,近年来杉木造林良种化水平大幅提高,现中心产区已完成第3 代遗传改良及第3 代生产性种子园建设,正推进杉木第4 代遗传改良[14]。在新形势下探索科学合理的栽培技术,提高杉木人工林生产力,充分发挥杉木人工林的生态和经济效益是林业工作者目前面临的重大课题。

目前,探讨林分断面积生长规律从立地、林分密度等角度开展了很多研究,重点主要集中在不同间伐强度下的林分断面积生长规律,不同立地和不同造林密度下的林分断面积生长规律等方面[15-18],但对于不同良种在不同造林密度下的断面积生长发育规律及其互作效应缺乏研究,有关杉木断面积生长的不同世代种子园良种与密度互作试验研究尚为空白,而良种与良法的有效结合是人工林高效培育的基础。因此有必要开展杉木良种与初植密度互作试验研究,探讨这两个控制因子对林分断面积生长的影响及其互作效应。鉴于此,本研究基于福建邵武8 年生杉木良种和密度互作试验林定位观测数据,对杉木人工林断面积生长的初植密度和良种作用规律进行研究,以期揭示杉木幼龄期断面积生长的密度和良种效应,为杉木人工林林分断面积动态模拟及人工林高效定向培育提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地设置在福建省邵武卫闽国有林场(27°05′ N,117°43′ E),气候类型属亚热带季风气候。地貌主要为低山高丘,海拔250~700 m,坡度25°~35°。本地区年均气温17.7 ℃,年均降水量1 768 mm,年均蒸发量1 283 mm,年均相对湿度82%左右。母岩为花岗岩,土壤类型为山地红壤。地带性植被类型为常绿阔叶林,林下植物主要有木荷(Schima superbaGardn.et Champ.)、中华杜英(Elaeocarpus chinensis(Gardn.et Chanp.) Hook.f.ex Benth.)、狗脊蕨(Woodwardia japonica(L.f.)Sm.)、芒萁(Dicranopteris dichotoma(Thunb.)Berhn.)、乌毛蕨(Blechnum orientaleLinn.)、扇叶铁线蕨(Adiantum flabellulatumLinn.)等。

1.2 试验材料和样地设置

造林材料为福建省邵武卫闽国有林场杉木第1 代和第3 代种子园自由授粉种子播种苗,试验地前茬为杉木纯林,造林前炼山整地,试验林于2012 年春采用1 年生杉木裸根苗营造,造林时施基肥,后期未再施肥,也无间伐。试验采用不同世代良种和初植密度两因素完全随机区组设计,包括2 个良种水平,分别为经省级林木良种委员会审定的第1 代种子园良种和第3 代种子园良种,4 种初植密度,分别为1 667、3 333、5 000、6 667 株·hm−2(株行距分别为2.0 m × .0 m、2.0 m × 1.5 m、2.0 m × 1.0 m、1.0 m × 1.5 m),重复3 次,共24 块样地,每块样地面积为600 m2(20 m × 30 m)。样地中每木编号并挂牌标识,并在每个样地四周各设有2 行同样密度的杉木保护带。

1.3 林分调查及数据处理

从2012 年造林当年起,于每年年底林木停止生长后,采用测高杆、胸径尺等进行林分调查。2—4 年生时,每年测定每木树高;5 年生开始,每年测量每木树高、胸径、冠幅。利用Excel、SPSS Statistics 17.0 等软件进行数据处理,并对统计数据进行方差分析和多重比较(Duncan 检验)。林分断面积(BA)采用如下公式计算:

式中:Di—单木直径

N—林木株数

2 结果与分析

2.1 断面积生长的初植密度效应

2 个世代杉木良种在4 种初植密度下断面积生长的动态变化规律见图1。从图1 可以看出,2 个杉木良种在4 种初植密度下断面积生长均随年龄的增加而增加。其中第1 世代良种的断面积生长规律,初植密度为5 000 株·hm−2的断面积生长和初植密度为6 667 株·hm−2间差异不大,2 种密度下断面积生长几乎重叠,而这两种密度林分断面积始终高于其他两种密度(1 667 和3 333 株·hm−2),且随林龄增长,密度间断面积生长差异逐渐增大,初植密度正效应愈强。而第3 世代良种,在同一年龄下,林分断面积生长随初植密度的增大而增加,且随林龄增长,初植密度为1 667 株·hm−2的林分断面积生长与其他3 种密度间差异越来越大。

图1 2 个杉木良种在不同初植密度下的林分断面积生长的动态过程(图中误差线根据标准误差绘制)Fig.1 The dynamic process of basal area growth of two improved varieties at different planting densities(The error lines in the figure are drawn with the standard error)

表1 不同良种和不同初植密度试验断面积生长的双因素方差分析结果Table 1 The two-way analysis of variance for basal area growth of different improved varieties and planting densities

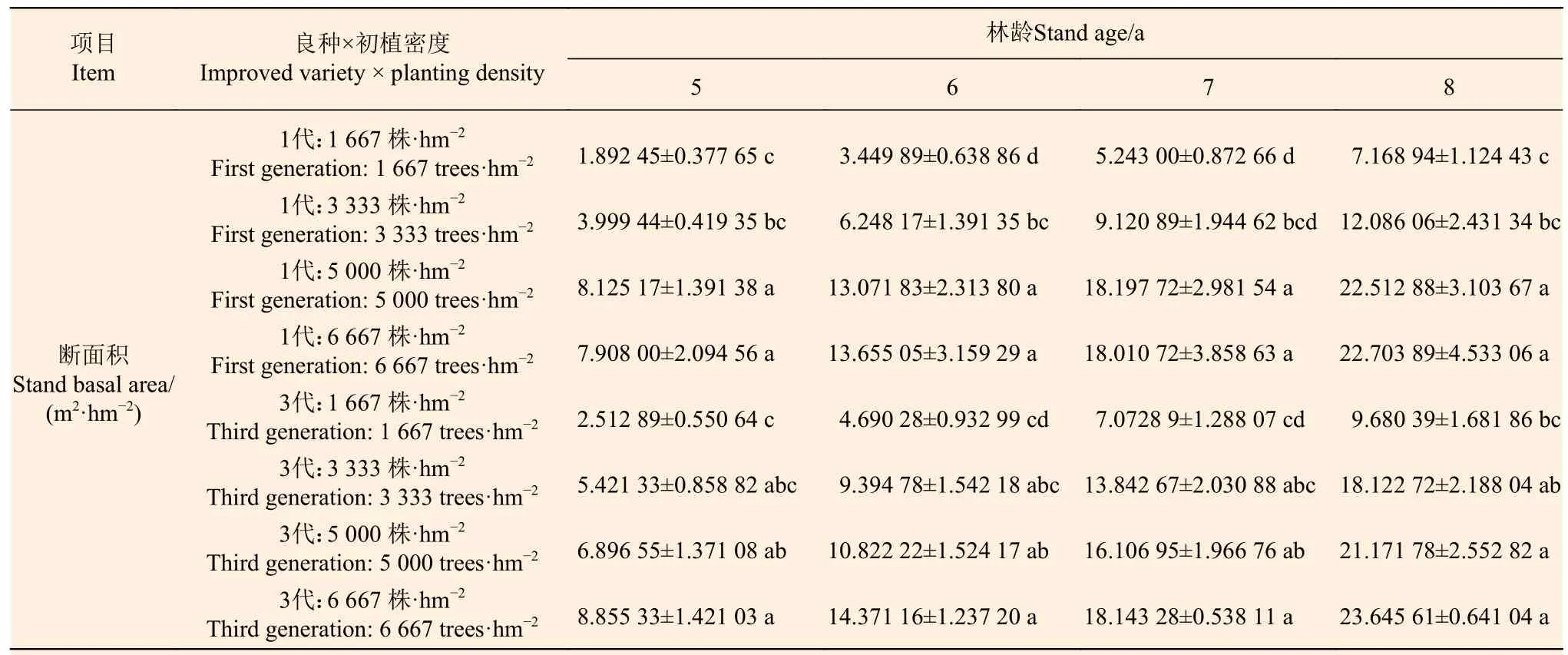

根据双因素方差分析(表1),5—8 年生时,各密度林分间断面积生长差异达极显著性水平,且随林龄增长差异愈加显著,表明初植密度对杉木幼龄林断面积生长具有极显著影响。经多重比较Duncan 检验(表2),第1 世代良种初植密度为5 000 株·hm−2的林分断面积和初植密度为6 667株·hm−2间差异不大,但却显著高于初植密度为1 667 和3 333 株·hm−2的林分断面积,第3 世代良种在6 667 株·hm−2的初植密度下林分断面积最大,与初植密度为1 667 株·hm−2间差异达显著性水平,而与其他密度间无显著差异。

2.2 断面积生长的良种水平效应

由图1 可知,初植密度为1 667 和3 333 株·hm−2,在相同林龄下,第3 世代良种的断面积生长要高于第1 世代良种,且随林龄增长差距逐渐增大;初植密度为5 000 和6 667 株·hm−2时,第1 世代良种和第3 世代良种的林分断面积差距较小。表明在低密度林分下(1 667 和3 333 株·hm−2),在相同林龄时,不同良种林分断面积生长的差距较大,低初植密度林分断面积生长受良种的影响程度较高初植密度更深。

根据双因素方差分析(表1),5—8 年间,断面积生长的良种效应未达显著性水平。多重比较结果(表2)表明,林龄相同时,相同初植密度下两个良种间断面积生长无显著差异。

2.3 断面积生长的初植密度与良种交互效应

双因素方差分析(表1)表明,幼龄期杉木断面积生长的良种和初植密度间交互作用不显著,但经多重比较(表2),6—8 年生时,第3 世代良种初植密度为3 333 与1 667 株·hm−2间的断面积生长无显著差异,但却显著高于第1 世代良种初植密度为1 667 株·hm−2的林分断面积。而5—8 年生时,第3 世代良种初植密度为5 000 和6 667 株·hm−2与第1 世代良种初植密度为5 000、6 667 株·hm−2的断面积生长间无显著差异。这表明低初植密度下(1 667 和3 333 株·hm−2),良种对断面积生长的正效应和密度对断面积生长的正效应具有叠加效应,且随林龄增加这种叠加效应越明显。

3 讨论

3.1 初植密度效应

林分密度是合理林分结构的数量基础[19],在林分生长进程中发挥着重要作用,而林分断面积是一种全面反映林分生长进程的综合指标[12]。大多数研究表明在一定立地条件和林龄范围内,初植密度越大,林分断面积越大,且初植密度大的林分与初植密度小的林分随林龄增长断面积生长差异逐渐增大[8,20-21]。本研究对2 个杉木良种在4 种初植密度下的断面积生长规律的研究结果表明,5—8 年生时,初植密度对杉木林分断面积生长具有极显著影响,总体表现为在同一林龄下,林分断面积生长随初植密度的增大而增加,随林龄增长,断面积生长增加,且密度间差异愈加显著,初植密度正效应愈强,表明杉木人工幼龄林林分断面积生长受初植密度的影响较强,且密度对断面积生长的影响程度呈逐年上升的趋势。这与李龙等[22]对不同杨树无性系在不同造林密度下断面积生长规律的研究中所得结果一致,其认为密度对断面积生长的影响始终是极显著的,且影响程度逐年上升。Guner 等[23]和Groot 等[24]对不同初植密度下断面积生长规律的研究结果也证实了这一结论。而Eliakimu 等[25]和Will 等[26]则认为,密度对林分断面积生长没有显著影响。林分密度是可人为调控的因子,因此可通过林分密度的调控实现对林分断面积结构的经营管理。

表2 不同良种和不同初植密度杉木人工林断面积生长的多重比较结果Table 2 Multiple comparison of basal area growth of different improved varieties and different planting densities

3.2 良种水平效应

基于杉木林8 年生连续观测数据,从统计学角度得出5—8 年生时,断面积生长的良种效应未达显著性水平。而Carson 等[27]在对8 年生辐射松进行不同立地、不同遗传改良种和不同造林密度下的林分生长比较及其互作效应研究中却得出相反结论,其认为不同遗传改良种的断面积生长差异显著。出现不同结果的原因可能是由于两个试验研究所选树种不同,另外Carson 等人的试验中加入了立地因子,考虑了不同立地下不同遗传改良种的断面积生长差异,而立地是影响林分生长的一个重要因子。本研究表明,与不同造林密度所造成的断面积生长差异相比,由良种因素所导致的林分断面积生长差异相对较小,但是这并不代表林木遗传改良是没有价值的,本研究认为低初植密度下(1 667和3 333 株·hm−2),第3 世代良种的林分断面积生长高于第1 世代良种,尤其是8 年生时这一现象较为明显,而高初植密度下二者间差距较小。因此认为良种对低初植密度林分断面积生长的影响程度更大,而随着初植密度的增大,良种对林分断面积生长的影响程度减弱,良种相对初植密度对断面积具有更小影响。李龙等[22]对不同密度下不同无性系杨树的断面积生长分析研究中得出一致结论,其研究结果表明:3—5 年生时,无性系因素对断面积生长无显著影响,但是其认为不同杨树无性系间断面积生长的差异性呈逐年下降的趋势,而本研究结果显示低初植密度下两个良种间断面积生长差距呈逐年上升趋势。高世代种子园良种为提高林分的总体产量提供了机会,良种所能发挥的群体生产力增益可能更高,但结合本研究结果,高世代良种群体增益的评价与发挥尚需与密度控制等栽培技术相结合。

3.3 初植密度与良种水平交互效应

本研究杉木种子园良种与初植密度的交互作用结果表明,杉木幼龄期林分断面积生长的初植密度和良种间交互作用不显著,这与Carson 等[27]对8 年生辐射松断面积生长的密度和遗传改良种互作效应规律研究所得结果一致。另外本研究发现,低初植密度下(1 667 和3 333 株·hm−2),良种对断面积生长的正效应和密度对断面积生长的正效应具有叠加效应,且随林龄增长这种叠加效应越明显,如第3 世代良种初植密度为3 333 株·hm−2的断面积生长显著高于第1 世代良种初植密度为1 667株·hm−2这一组合;而高初植密度下(5 000 和6 667株·hm−2),不同良种和密度组合下的断面积生长差异不显著。因此在经营低密度人工林时,选用第3 世代种子园的种子会更好,因为在相同条件下用第3 世代种子园良种建立的人工林断面积生长较第1 世代种子园良种要高。

4 结论

通过对8 年生杉木幼龄林良种和密度互作试验林的逐年定位观测,分析杉木良种和初植密度互作时的林分断面积生长发育规律,得出如下3 点结论:(1)初植密度对林分断面积生长具有极显著影响,且随林龄增长,初植密度的正效应愈强;(2)5—8 年生杉木幼龄林阶段,林分断面积生长的良种间差异不显著,但良种对林分断面积生长的影响程度随初植密度的增大而减弱,低初植密度林分断面积生长受良种的影响程度更深;(3)低初植密度下,良种和密度对林分断面积生长的影响具有叠加效应,且随林龄增长,这种叠加效应越明显,选用第3 世代种子园种子造林时,林分初植密度越低越能发挥良种群体生产力。