单用内镜下球囊扩张与联合内镜下括约肌切开治疗胆总管结石疗效对比的Meta分析

2021-03-10冯倩茹武希润丁鹏

冯倩茹,武希润,丁鹏

目前,胆总管结石的治疗通常采用内镜下取石术,这是一种有效、安全、死亡率极低的手术方式。相较于最常使用的内镜下括约肌切开术(endoscopic sphincterotomy,EST),内镜下球囊扩张术(endoscopic papillary balloon dilation,EPBD)被认为是一种替代性的治疗方法,它比EST更容易实施,并且由于保留了乳头括约肌,减少了出血、穿孔等并发症。然而,与EST相比,EPBD也存在几个问题,例如由于胆管开口较小而难以取出较大的结石,需要更频繁地机械碎石术,以及手术后胰腺炎的发病率较高[1]。近来的研究发现将EST和EPBD结合是相对安全的,适当的括约肌切开可以有效引导扩张朝向胆管括约肌而不是胰管括约肌,从而降低术后胰腺炎的风险[2]。但是,对于EPBD前行EST的必要性缺乏全面而严格的系统评价,因此,本研究通过纳入现有随机对照试验,对于治疗胆管结石使用EPBD前是否必要先行EST的疗效及安全性进行评估,为临床上选择手术方式提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 纳入标准

①何存在对比EPBD和EST+EPBD(先行EST,后行EPBD)治疗胆总管结石的随机对照试验(randomized controlled trial,RCT);②经过ERCP和(或)影像学证实为胆总管结石,年龄、性别、病程不受限;③对照组为单用EPBD,观察组为EST+EPBD,两组均可接受其他基础治疗,但应相同;④结局指标包括以下任意一项:总取石成功率、一次性取石成功率、机械碎石率、总取石时间、并发症(不论早期或晚期)。

1.2 排除标准

①既往有EPBD、EST手术史;②急性胰腺炎;③存在胆道、壶腹部及胰腺恶性肿瘤;④凝血功能障碍或有出血倾向;⑤合并严重心肺功能不全、严重肝肾疾病;⑥不能耐受内镜治疗。

1.3 检索策略

①文献来源:计算机检索Pubmed、Cochrane、Embase、中国知网(CNKI)、万方数据库(WanFang)和维普数据库(VIP)。②检索年限:建库之初至2020年9月23日。③检索词,中文检索词:括约肌切开、球囊扩张/气囊扩张、胆管结石;英文检索词:Sphincterotomy、Balloon dilatation、Gallstones。以上述词为关键词,根据各数据库检索特征进行全面检索。

1.4 筛选文献及提取数据

将检索的文献全部导入Endnote软件剔除重复文献;然后再阅读文献标题和摘要,进一步筛选;最后阅读全文,根据纳入排除标准选出符合的文献。对于符合标准的文献,要提取文献的基本信息:作者、年份、性别、年龄、主要干预措施、结局指标,由2位评价员分别进行上述过程,如有分歧,由2人讨论解决。

1.5 质量学评价

随机对照试验根据Cochrane偏倚风险评估工具进行评价,评价条目有:随机序列的生成、分配隐藏、研究者和受试者盲法、研究结局的盲法评价、结局数据完整性、选择性结局报告、其他偏倚,评为高风险、低风险和不清楚。由2位评价员分别进行上述过程,如有分歧,由2人讨论解决。

1.6 统计分析

应用RevMan5.3 软件对数据进行统计分析。连续性资料采用均数差(MD)表示,二分类资料采用比值比(OR)表示,均采用95%置信区间(CI)。根据I2值的大小判断各研究间的异质性,若I2<50%,说明异质性小,采用固定效应模型,若I2>50%,说明异质性大,采用随机效应模型,并进一步行亚组分析探索异质性来源。采用漏斗图评估纳入文献是否存在发表偏倚。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 文献筛选结果

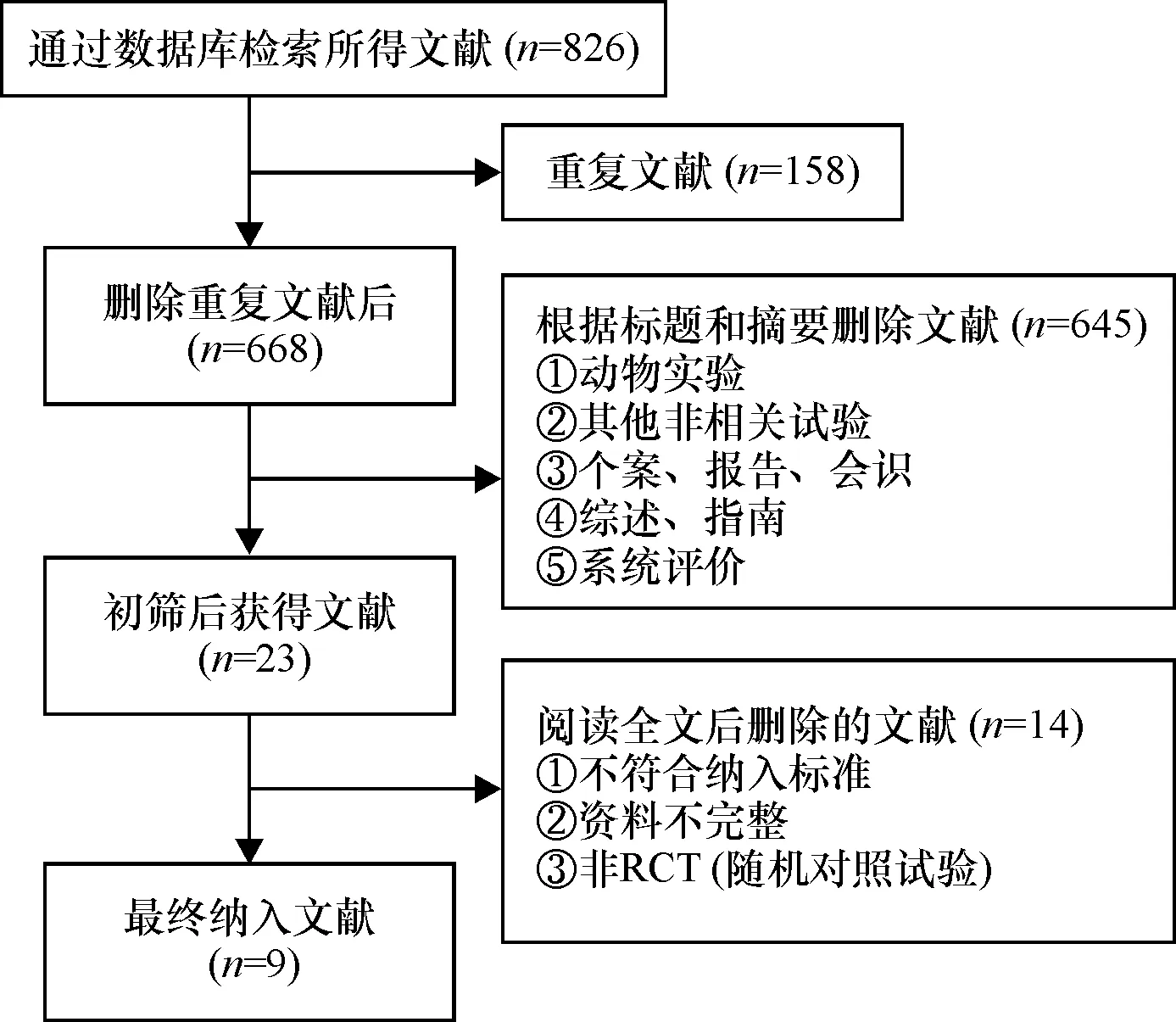

通过检索数据库获得文献826篇,通过去重、阅读标题和摘要、阅读全文,参照纳入排除标准,最终纳入9个研究(图1),本研究共计848例胆总管结石患者,EPBD组432例,EST+EPBD组416例,纳入研究的基本特征见表1。

图1 文献筛选流程图

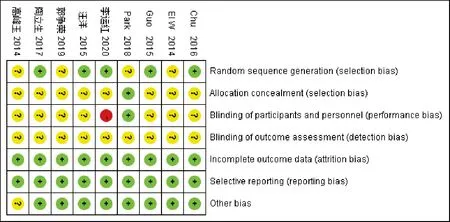

表1 纳入文献基本特征

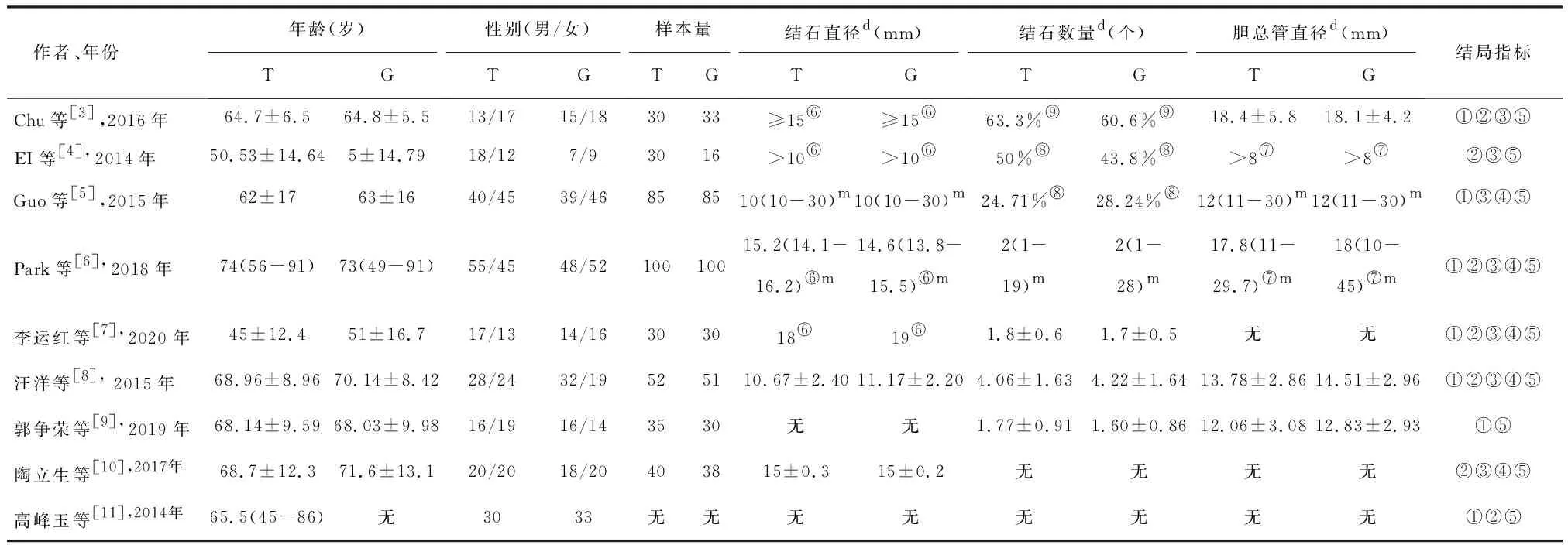

2.2 文献质量评价

纳入的9项[3-11]研究,均为随机对照试验,根据Cochrane风险评估手册评估文献偏移风险(图2)。

图2 偏倚风险评估图

2.3 Meta分析

2.3.1 总取石成功率的Meta分析 7项[3,5-9,11]研究比较了总取石成功率,共724例患者,EPBD组362例,EST+EPBD组362例,各研究间无明显异质性(I2=41%,P=0.13),采用固定效应模型,结果显示:OR=1.42,95%CI(0.80,2.51),P=0.23,差异无统计学意义。认为EST+EPBD与单用EPBD在治疗胆总管结石的总取石成功率上相似(图3)。

图3 总取石成功率的森林图

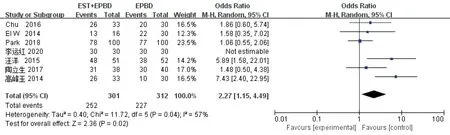

2.3.2 一次取石成功率的Meta分析 7项[3-4,6-8,10-11]研究比较了一次取石成功率,共613例患者,EPBD组312例,EST+EPBD组301例,各研究间存在异质性(I2=57%,P=0.04),采用随机效应模型,结果显示:MD=2.27,95%CI(1.15,4.49),P=0.02,差异有统计学意义。认为EST+EPBD治疗胆总管结石的一次取石成功率优于单用EPBD(图4)。

图4 一次取石成功率的森林图

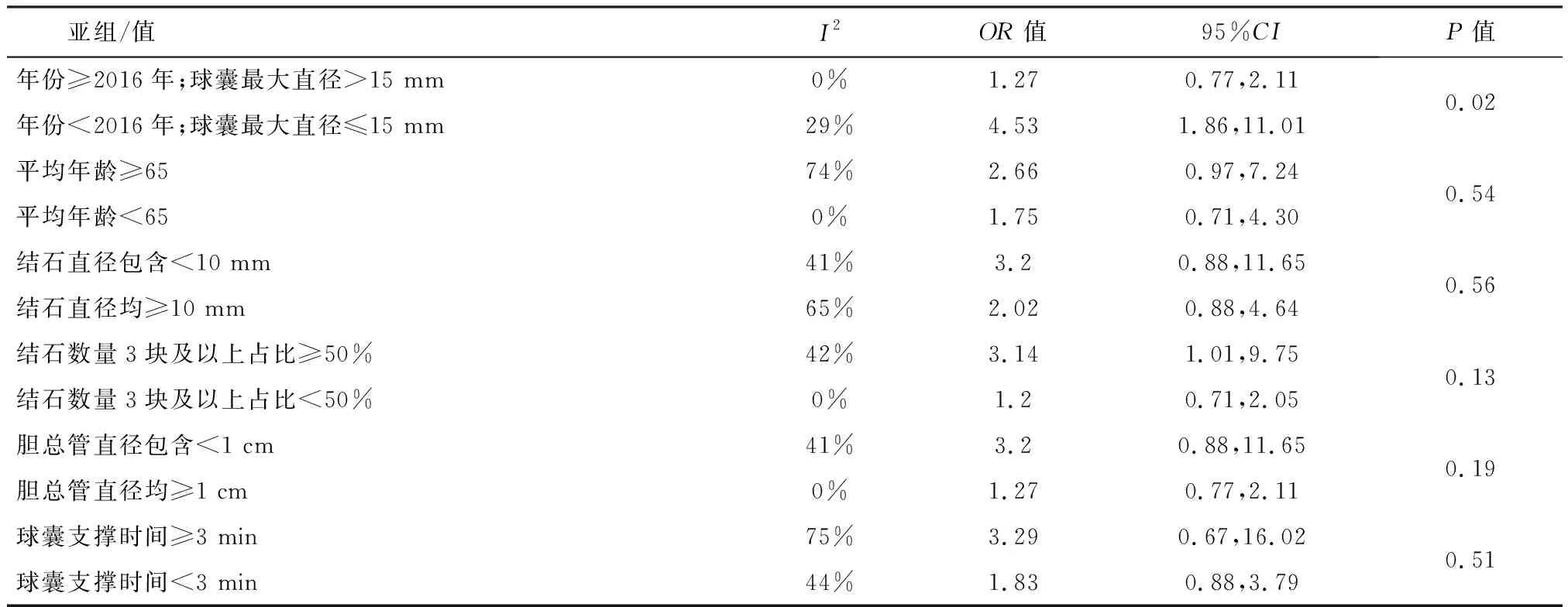

进一步行亚组分析,探讨发表时间、患者的年龄,结石的直径、数量,胆总管直径以及球囊扩张时间、球囊最大直径对两种手术方式一次取石成功率的影响(表2)。2016年以前球囊最大直径均≤15 mm,因此按球囊最大直径是否≤15 mm与年份是否<2016年进行分组,分组情况相同。结果显示,以年份和球囊最大直径分组的一次取石成功率组间差异明显,有统计学意义(P=0.02),其中当年份<2016、球囊最大直径≤15 mm时[组内I2=29%,OR=4.53,95%CI(1.86,11.01),P=0.000 9)]联合的一次取石成功率优于单用EPBD;当年份≥2016、球囊最大直径>15 mm时(组内I2=0%,OR=1.27,95%CI(0.77,2.11),P=0.35)联合与单用EPBD的一次取石成功率无明显差异。

表2 一次取石成功率亚组分析

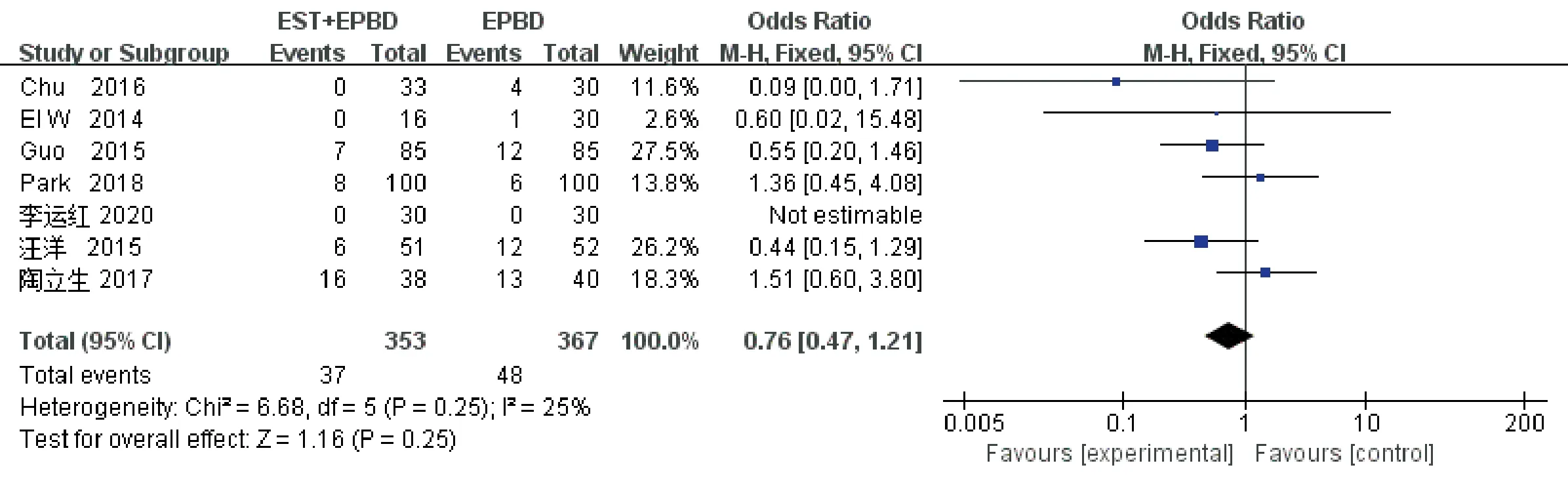

2.3.3 机械碎石率的Meta分析 7项[3-8,10]研究比较了机械碎石率,共720例患者,EPBD组367例,EST+EPBD组353例,各研究间无明显异质性(I2=25%,P=0.25),采用固定效应模型,结果显示:MD=0.76,95%CI(0.47,1.21),P=0.25,差异无统计学意义。认为EST+EPBD与单用EPBD在治疗胆总管结石时使用机械碎石的几率是相似的(图5)。

图5 机械碎石率的森林图

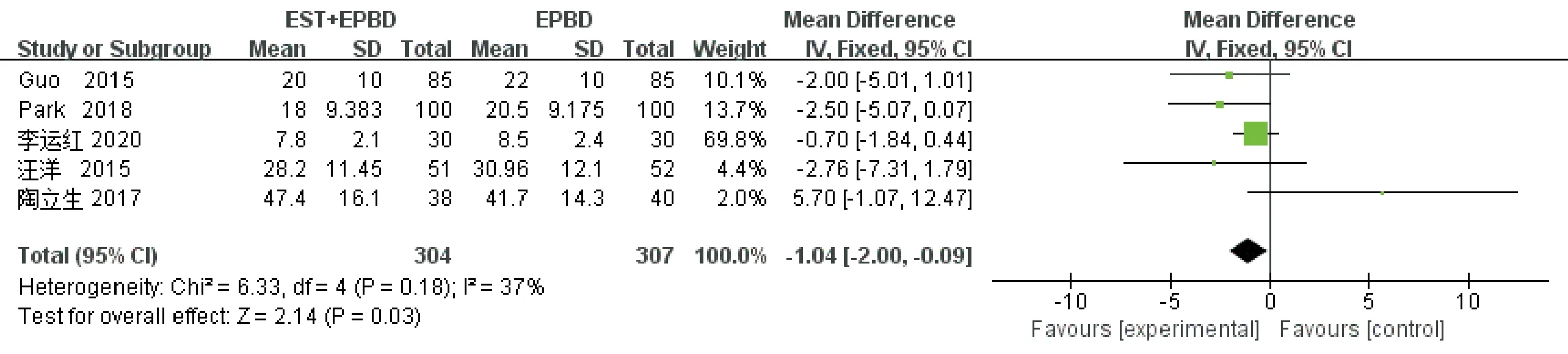

2.3.4 总取石时间的Meta分析 5项[5-8,10]研究比较了总取石时间,共611例患者,EPBD组307例,EST+EPBD组304例,各研究间无明显异质性(I2=37%,P=0.18),采用固定效应模型,结果显示:MD=-1.04,95%CI(-2.00,-0.09),P=0.03,差异有统计学意义。认为EST+EPBD治疗胆总管结石的总取石时间短于单用EPBD(图6)。

图6 总取石时间的森林图

2.3.5 并发症的Meta分析 9项[3-11]研究比较了并发症,共848例患者,EPBD组432例,EST+EPBD组416例,各研究间无明显异质性(I2=31%,P=0.17),采用固定效应模型,结果显示:MD=0.90,95%CI(0.60,1.35),P=0.60,差异无统计学意义。认为EST+EPBD与单用EPBD在治疗胆总管结石的安全性方面是相似的(图7)。

图7 并发症的森林图

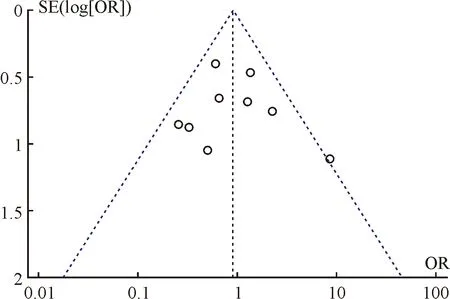

2.3.6 发表偏倚分析 以纳入研究的并发症绘制漏斗图,见图8,定性分析显示漏斗图散点分布不对称,提示本研究存在一定的发表偏倚。

图8 并发症的漏斗图

3 讨论

胆总管结石是最常见的胆管疾病之一,目前内镜下治疗已成为胆总管结石的首选治疗方式,选择合适的手术方式至关重要[12]。EST是公认的胆总管结石的标准治疗方法[13]。与手术相比,EST拥有微创、短时等优点,但是随之带来的是更高的穿孔、出血、急性胰腺炎的风险。为了避免这一风险,日本Aiura[1]等提出了EPBD来替代EST,并在亚洲地区推广,取得了不错的效果。多年来实践发现,单纯用EPBD无法彻底移除较大结石。2003年,Ersoz等[14]首次提出将EST与EPBD联合起来治疗胆总管结石,从理论上讲,EST+EPBD可以减少乳头扩张后的乳头周围水肿,从而达到预防内镜逆行性胆管造影后胰腺炎(PEP)的目的[15],然而,几项研究的结果却不相同[16-18]。因此将EPBD与EST+EPBD的不同对比研究进行汇总是十分必要的。

本研究结果显示无论是总取石成功率还是机械碎石率,EST+EPBD和EPBD并无差异,提示我们单独使用EPBD就足够将乳头扩张充分来清除结石,联合EST并不是一种合理的提高疗效的方法。同时我们观察到两者的安全性是相似的,虽然PEP的机制尚不清楚,但EPBD相关胰腺炎的风险被认为与球囊扩张时主胰管口的压力负荷及胰管梗阻有关[19]。因此,在EPBD之前进行EST可能会降低胰腺炎的发生率,这与它分离了胰腺和胆道的开口,使球囊的张力远离胰管,避免了对胰管的直接损伤有关[15],但是我们的结果显示在EPBD之前进行EST可能不会显著降低并发症的发生率,这与Okuno等研究一致[20-21],具体的原因我们仍未可知。另外,EST+EPBD可能提高一次取石的成功率,但是该结局异质性稍大,为了探究异质性来源,我们将其按照文章特征(如发表时间)、纳入的患者特征(如年龄)、纳入的病变特征(如结石直径、结石数量、胆总管直径等),以及手术过程(如球囊扩张时间、球囊最大直径)进行了亚组分析,最终发现,按照发表时间及手术过程进行分组,在2016年之前发表的文章及可选择的球囊最大直径≤15 mm时,EST+EPBD展现出更高的一次取石成功率,我们猜测可能由于2016年之前采用的球囊最大直径较小,导致乳头肌及乳头皱襞的扩张直径不充分,如果不额外增加乳头肌切开术,乳头括约肌会在短时间内回缩,结石不易取出。从以Kuo等[18,22-24]为代表的多篇文献中可以看出,虽然乳头肌切开的程度各异,但是只要联合大尺寸的扩张球囊,一次取石的成功率都会得到提高,提示了在胆总管结石患者中行大直径球囊扩张前无需切开乳头括约肌可能会获得一样的疗效[25],这需要进一步的实验来证明。最后通过本次Meta分析可以看出,EST+EPBD组相对缩短了手术操作时间[26-27], 理论上讲,由于单独使用EPBD比使用EST+EPBD更容易操作,因此可能缩短手术时间,但是本次研究结果却与之相反,我们猜测可能是由于两种术式联合降低了取石次数,进而缩短了手术时间。

本研究尚存在一些不足:①尽管检索了大量的国内外数据库,所纳入的研究仅为已发表文献,作者多来自中国,所涉及的患者也多为中国人,可能存在一定的发表偏倚;②多数RCT(随机对照试验)尚未描述具体的随机方法;③术者操作的熟练程度、患者配合度和是否合并其他系统疾病等多种因素均会在较大程度上影响结局指标,从而影响最终结论的可靠性;④存在一些不可控制的混杂因素或其他偏倚。尽管如此,本篇Meta研究仍提供了大样本数据,文献质量评估均为中高质量文献。大部分研究间的异质性较低,甚至无异质性,敏感性分析提示本研究的结果相对客观可靠。

总之,本研究显示EST+EPBD在总取石成功率、机械碎石率和并发症方面无明显差异的同时,一次性取石成功率和操作时间均优于单用EPBD。因此,建议清除胆总管结石时采用EST+EPBD是一个相对安全有效的术式。然而, 对于大直径球囊扩张前是否行EST仍需要进行大规模、多中心的前瞻性研究去探索及验证。