掌跖纤维瘤病47例临床及组织病理分析

2021-03-09杨希川宋志强周村建翟志芳

曾 君,杨希川,宋志强,游 弋,王 娟,周村建,王 欢,张 恋,翟志芳

掌跖纤维瘤病(palmar and plantar fibromatosis,PPF)是一类发生于掌腱膜和跖腱膜的纤维组织过度增生性疾病,病因不明,易复发,具有局部侵袭性,但不发生转移。发生于掌部的称为掌部纤维瘤病(palmar fibromatosis),又称Dupuytren病(DD),发生于跖部的称为跖部纤维瘤病(plantar fibromatosis),也称Ledderhose病(LD)。DD与LD在发病机制、临床表现、组织病理、治疗预后等方面大体相似又各有特点。现对2008年11月1日—2019年10月31日就诊于陆军军医大学第一附属医院皮肤科的47例PPF患者的临床和组织病理学资料进行回顾性分析,结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

收集2008年11月1日—2019年10月31日于陆军军医大学第一附属医院皮肤科门诊就诊的PPF患者临床及组织病理资料。PPF诊断参考《临床皮肤病学》诊断标准[1]:①典型皮损:掌跖部腱膜单发或多发质硬结节,可伴指(趾)伸直受限。②组织病理学表现:肌成纤维母细胞组成的细胞结节,大量胶原透明变性。③排除类风湿结节、腱鞘囊肿、硬化性纤维瘤等疾病。纳入标准:①经临床及组织病理学检查确诊为PPF;②临床病历资料完整;③组织病理切片资料完整可溯源。排除标准:①诊断不完全明确者;②临床病历或组织病理资料不完整者。

1.2 方法

回顾性分析PPF患者临床及组织病理资料,对其临床一般资料包括发病年龄、病程、平均就诊时间、临床表现及组织病理特点等进行分析。所有患者组织病理切片均由两名高年资皮肤病理医生重复阅片确定诊断。

1.3 统计学方法

采用SPSS23.0 统计软件,计量资料服从正态分布的采用(±s)进行统计描述,数据分析采用t检验;计量资料不服从正态分布的采用M(P25~P75)进行统计描述,数据分析采用非参数秩和检验。计数资料采用交叉表χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

共纳入47例PPF患者,DD患者41例,LD患者6例。总体男女比约为1.6:1,30岁以下发病1例(2.13%),30~60岁发病32例(68.08%);>60岁发病14例(29.79%)。发病年龄29~80岁,平均发病年龄(56.87±9.51)岁;病程1个月~10年,平均病程12(5~36)个月[M(P25~P75)]。男女发病年龄无差异(t=-1.925,P>0.05),男性患者病程显著长于女性患者(W=303.000,P<0.05)。41例DD患者中,男女发病年龄无差异(t=-1.601,P>0.05),男性患者病程显著长于女性患者(W=262.000,P<0.05);6例LD患者中,男女发病年龄和病程均无差异(t=-1.098,P>0.05;W=2.000,P>0.05)。DD与LD组间比较:性别差异、平均发病年龄和病程均无差异(P>0.05;t=0.882,P>0.05;W=968.500,P>0.05)(表1,2)。

表1 47例PPF患者各年龄段分布和发病情况

2.2 临床表现

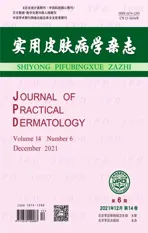

47例PPF患者临床均表现为掌跖部单发或多发结节、条索,质硬,与周围黏连,不易推动。皮损分布:单侧掌指部33例,双手受累8例,单侧足弓部6例,无手足同时受累患者。25例患者(男16例,女9例)表现为单发结节,3例DD发生屈曲挛缩;22例患者(男13例,女9例)为多发结节、条索或呈串珠样排列(图1),15例出现挛缩畸形(DD14例,LD1例)。发生屈曲挛缩患者平均发病年龄<其他患者(t=-2.189,P<0.05),病程、性别无明显差异(P>0.05)。10例患者自觉有疼痛感。

图1 掌跖纤维瘤病患者掌跖部位典型皮损

47例患者临床首诊误诊9例,误诊率为19.15%,误诊的临床诊断由高到低依次为腱鞘囊肿(5例)、筋膜炎(3例)、脂肪瘤(1例);误诊患者的皮损形态多为单发结节(8例),多发结节1例;手部皮损误诊7例,跖部2例;伴压痛患者误诊率达40%(4/10例)。

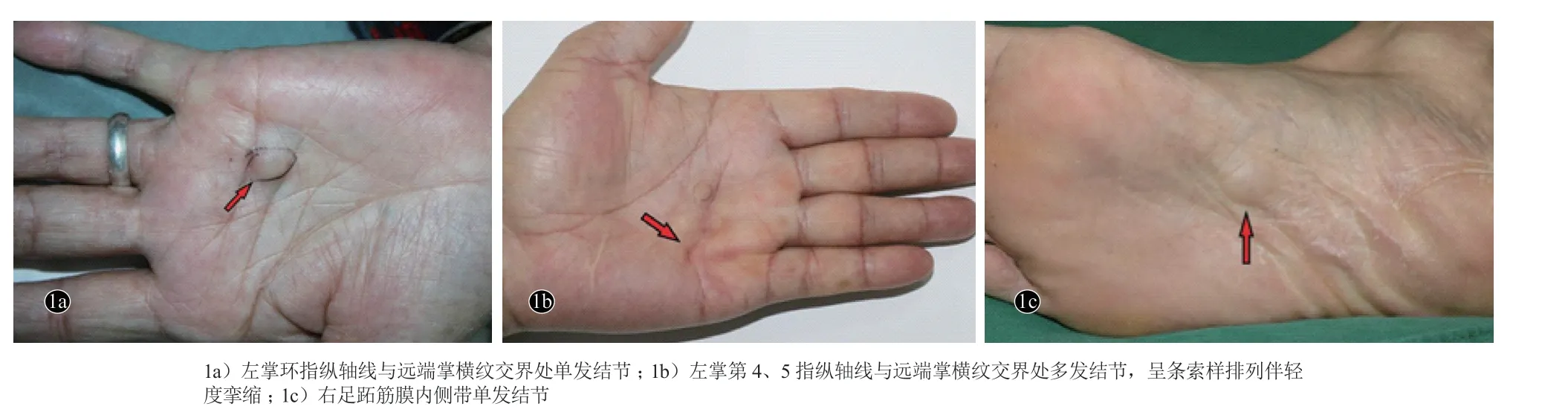

2.3 组织病理学检查

47例患者组织病理上均表现为真皮内成纤维细胞及胶原增生形成的肿瘤团块,与周围组织界限清楚,细胞无异形性。44例患者增生肿瘤团块位于真皮下部及皮下脂肪组织中(图2),3例位于真皮中下部。47例PPF中9例(19.15%)组织病理学上处于早期阶段(增殖期),主要表现为形态均一、外形肥大的肌纤维母细胞增殖形成细胞结节,可见有丝分裂,但无异形性;大部分患者为退行期表现(33例,70.21%),胶原基质减少,增生胶原形成浸润性肿块;另5例(10.64%)为疾病后期(残余期),表现为大量胶原纤维透明样变性,肿瘤细胞团周边可见散在的慢性炎性细胞。

图2 掌跖纤维瘤病患者皮损组织病理(HE染色)

3 讨论

表2 47例PPF患者性别差异发病情况

PPF是一种常染色体显性遗传性疾病,有不同程度外显率。具体发病机制不明,多数学者认为遗传与环境等多种因素如创伤、过度劳动、糖尿病、肝病、药物、癫痫、细胞因子[α肿瘤坏死因子(TNF-α)、β转化生长因子(TGF-β)、血小板源性生长因子(PDGF)、碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)]、吸烟、过量饮酒等共同参与发病,促进成纤维细胞向肌成纤维细胞的分化,以及Ⅲ型胶原蛋白的异常沉积[2-4]。

DD好发于40岁以上人群,随着年龄增长,患病率增高。有文献报道欧美白种人群发病率较亚洲人群高,美国患病男∶女≈1.7∶1[5]。皮损好发于单侧掌部第4、5指纵轴线,通常表现为远端掌横纹下腱膜孤立结节,质韧,直径约为1 cm,多无明显自觉症状。随着病情进展可双手受累,皮下脂肪组织纤维化,局部皮肤增厚。结节增多融合成条索状斑块,沿掌筋膜束侵犯指筋膜,环指常最先受累,后累及小指、示指等。条索状结节斑块发生纤维性收缩,可引起皮肤凹陷和屈曲性挛缩。有文献报告40%~50%的患者出现掌指关节伸直受限,成爪状畸形[6]。LD相较DD少见,好发于中青年人群,男性较女性多见,可伴发其他增生性纤维瘤病,如DD、阴茎纤维瘤病和瘢痕疙瘩[7]。初始皮损好发于单侧足跖,尤以足弓远端多见。通常表现为足跖筋膜中央带及内侧带上单发或多发坚实结节,直径为0.5~3 cm,无自觉症状。肿瘤侵犯缓慢,较少影响皮肤和平滑肌组织,相较于DD,本病发生足趾屈曲挛缩罕见。随着病情进展,肿块增大,患者可因行走或负重出现烧灼或疼痛等不适感。本组6例LD中,男5例,女1例。结节单发5例,结节多发引起伸直受限1例,为53岁男性患者,手术切除2次,仍反复发作。2例LD有明显压痛感。

本研究47例患者中男女比为1.6:1,其中41例DD中,男女之比约为1.4:1,平均发病年龄(57.34±9.93)岁,40岁以上患者占比95.74%,与文献报道基本相符。30岁以下发病仅1例,30~60岁发病率68.09%,提示中年为本病高发期。男性病程显著长于女性,可能与性别差异、男性耐受性强,治疗意愿不足或者就诊时间晚有关。41例DD患者中20例为单发结节,21例多发结节;8例伴有疼痛症状;17例DD畸形患者中14例为多发结节条索(82.35%),提示结节多发引起功能受限几率高。临床误诊的9例患者中,单发结节共8例,伴压痛4例,提示患者早期单发损害时误诊率较高;此外屈曲挛缩患者的发病年龄小于无挛缩患者,提示对该病的早期诊断和治疗的重要性。

PPF临床较少见,确诊的关键在于临床表现结合组织病理学检查。DD和LD在组织病理学上的表现相似,可分为增殖期、退行期和残余期3期[8]。不同阶段的组织病理学表现和病程长短有关。本组47例PPF患者大多数处于退行期或疾病后期即残余期,患者病程较增殖期明显延长,同时也表明该病在临床诊断过程中多较晚,需要提高临床医师对该病的认识。

PPF临床上需与类风湿结节、腱鞘囊肿、硬化性纤维瘤、增生性瘢痕、结缔组织痣等相鉴别。类风湿关节炎患者晚期可出现皮下圆形无痛性结节,其组织病理改变为中央纤维蛋白样坏死的栅栏状肉芽肿改变。结合其类风湿关节炎病史,类风湿因子阳性,以及特征性的组织病理改变可以鉴别。腱鞘囊肿常见于长期重复运动、过度劳损部位,如手足关节附近,边界清楚、伴有压痛的肿物,有明显囊性感,B超检查可以鉴别。硬化性纤维瘤病又称席纹状胶原瘤,是一种深在性纤维瘤,皮损为单发肤色丘疹、结节,组织病理改变为结节内粗大胶原纤维交叉、平行束状排列,胶原束间可见散在梭形细胞,较少见于掌跖部[9]。增生性瘢痕患者常有创伤或炎症病史,为境界清楚的淡红或红色斑块,组织病理改变为胶原纤维大量增生伴透明变性。根据患者病史结合特征性的临床改变以及组织病理检查可以鉴别。结缔组织痣是由胶原纤维、弹性纤维或黏多糖等构成的错构瘤,可单独发病或合并其他器官病变,与常染色体显性遗传相关,故发病年龄较早。临床上可表现为肤色或褐色的丘疹、结节和斑块。组织病理改变主要在真皮中下部,表现为真皮及皮肤附属器周围胶原纤维增多、增粗伴均一化改变,弹性纤维染色可见真皮上部细的弹性纤维密集分布[10]。此外,皮损出现疼痛、肿胀时,亦要警惕纤维肉瘤等恶性疾病。纤维肉瘤为成纤维细胞的恶性肿瘤,皮损表现为深在单发局限性质硬结节,浸润性生长,可侵犯浸润皮下脂肪、肌肉、筋膜等,组织病理学上梭形成纤维细胞增殖,交织成漩涡状,肿瘤细胞可见明显的有丝分裂。

目前临床上PPF的治疗方案选择性很多,亦存在较大的争议。国内外文献对PPF的治疗方式选择和临床预后判定并未达到一个标准共识。过去数十年来,开放性手术一直是临床传统的治疗方式,如局限性筋膜切除术、全筋膜切除术等,能够迅速缓解严重屈曲挛缩症状,复发率较低。近年来微创技术,如经皮针刺筋膜切开术(PNF)和溶组织梭菌胶原酶注射(CCH)疗效确切,手术安全性高,术后严重并发症发生率低,恢复快,已经逐渐成为一线疗法[11]。但多项大数据回顾性研究显示,尽管PNF和CCH治疗效果满意,但复发率较高,CCH对掌指关节改善程度以及治疗成本均高于PNF,对近端指关节屈曲改善效果不佳[12-15]。对于PPF的早期损害,结节内注射糖皮质激素可以软化结节,缩小病灶,疗效肯定,但复发率高,长期多次注射有皮下萎缩、色素脱失、筋膜或肌腱断裂风险。亦有研究表明LD筋膜切除术后辅助放疗[16]或局部应用丝裂霉素C[17],复发率明显下降。约有20%的放疗患者可出现皮肤干燥、萎缩、毛细血管扩张等毒副不良反应[18]。本研究47例患者均行手术切除治疗,畸形患者症状改善满意;1例53岁男性LD患者,右足弓条索状硬肿块,手术切除2次,仍反复发作。因此,作者认为对于PPF早期损害,尤其自身患有基础性疾病,围手术期风险增高时,保守治疗和(或)微创手术应作为治疗首选;中晚期伴发挛缩功能受限患者,筋膜切除术等传统手术方式依然是最有效的治疗手段。