肿瘤细胞减灭术加腹腔热灌注化疗治疗胃癌腹膜转移的现状与前景

2021-03-05姬忠贺

姬忠贺,李 雁,b

(首都医科大学附属北京世纪坛医院 a.腹膜肿瘤外科,b.病理科,北京 100038)

淋巴、血液和种植转移是恶性肿瘤的基本特性。针对胃肠道肿瘤转移的治疗,可清晰看到3个阶段,即针对淋巴结转移的诊断分期和治疗体系,针对血液包括肝、肺转移的诊断评估和治疗体系,针对腹膜种植转移的诊断评估和治疗体系。我国腹膜转移诊治相关研究起步晚,目前仍是临床肿瘤治疗的难题之一[1]。

基于对腹膜转移机制认识的深入和治疗技术的进步,肿瘤学界已认识到部分腹膜转移与局部淋巴结转移相似,属局部或区域转移,而非远处广泛转移的终末期表现。以肿瘤细胞减灭术(cytoreductive surgery,CRS)加腹腔热灌注化疗(hyperthermic intraperitoneal chemotherapy,HIPEC)为核心的外科整合治疗技术体系,以区域治疗理念为指导,以肿瘤细胞学根治为标准,通过CRS切除肉眼可见病灶,通过HIPEC清除微转移癌和游离癌细胞,有效控制腹膜转移进展,部分实现临床治愈。20世纪80年代,该技术体系最早用于腹膜假黏液瘤的临床治疗[2]。后由Sugarbaker等[3]规范全腹膜切除技术流程,建立术前腹膜肿瘤负荷评估及术后残余肿瘤评价方法[4],并逐渐应用于各类腹盆腔恶性肿瘤腹膜转移的治疗,取得令人鼓舞的成果[5-7]。本文旨在分析CRS+HIPEC在胃癌腹膜转移中的应用现状及发展前景。

CRS+HIPEC是治疗胃癌腹膜转移的可选策略

多项临床研究结果显示,CRS+HIPEC治疗可为胃癌腹膜转移病人带来显著生存获益。法国EVOCAPE 1研究[8]和荷兰人群研究[9]报道胃癌腹膜转移的自然病程,其预后基线数据为中位生存期不超过5个月。2011年,本课题组报道了首个CRS+HIPEC治疗胃癌腹膜转移的单中心随机对照研究,共纳入68例。结果表明CRS+HIPEC组中位生存期显著优于单纯 CRS 组(11.0 个月比 6.5 个月)[6]。对2016年8月前发表的29项临床研究进行系统分析,其中1 863例接受CRS+HIPEC治疗的胃癌腹膜转移病人的中位生存期[11.5(6.1~37.0)个月]优于历史数据[10]。2017年,Desiderio等[11]对 14项病例对照研究进行荟萃分析,共纳入胃癌腹膜转移病人620例,其中289例行CRS+HIPEC病人的中位生存期为11.1个月,331例仅接受CRS或仅行全身化疗者中位生存期为7.1个月。2019年,Bonnot等[12]前瞻性对照研究纳入277例胃癌腹膜转移病人,其中180例CRS+HIPEC治疗病人的中位生存期亦优于97例仅接受CRS治疗病人(18.8个月比12.1个月)。这些临床研究结果支持CRS+HIPEC整合治疗策略。

目前,CRS+HIPEC是否应用于胃癌腹膜转移治疗仍存争议。2017年,中国抗癌协会胃癌专业委员会发布的胃癌腹膜转移防治中国专家共识,仍推荐姑息化疗作为首选治疗方案,而对CRS+HIPEC治疗选择非常谨慎。究其原因,可能包括以下几点:①研究数据显示CRS+HIPEC延长胃癌腹膜转移病人中位生存期约13个月,为腹盆腔恶性肿瘤腹膜转移中生存获益最差。②在当前化疗、靶向治疗、免疫治疗背景下,缺乏相同腹膜转移程度评估方法标准化后的腹膜转移预后基线数据。③缺乏高级别循证医学证据,目前仅2篇前瞻性随机对照研究报道,且样本量小。④对CRS+HIPEC的风险与收益比持怀疑态度。⑤缺乏统一的病例选择标准。胃癌腹膜转移病人也是一个有很大异质性的群体,只有选择合适病例才能发挥该技术体系的临床优势。

尽管现代化疗策略改善胃癌腹膜转移病人的短期生存[13],而CRS+HIPEC整合治疗策略可将此类病人5年生存率提高至6%~31%(见表1)[12,14-27]。该整合诊疗策略是目前报道中可明确实现胃癌腹膜转移病人5年生存率不为0的治疗措施,是胃癌腹膜转移的可选择治疗策略和正确治疗。Glehen等[19]回顾性分析法国多中心数据,159例接受CRS+HIPEC治疗的胃癌腹膜转移病人1、3、5年生存率分别为 43%、18%、13%。Yonemura等[27]报道,CRS+HIPEC治疗419例胃癌腹膜转移病人的长期随访结果为,5年和10年生存率为9.6%和5.0%。回顾性分析本单位接受CRS+HIPEC综合治疗的115例胃癌腹膜转移病人,其l、3、5年生存率分别为56.5%、12.6%、8.1%[26]。因此,CRS+HIPEC 整合治疗显著改善胃癌腹膜转移的生存预后,部分实现临床治愈,是胃癌腹膜转移临床诊治的方向。2020年,Chicago共识推荐部分新辅助化疗后一般状态良好、腹膜癌指数(peritoneal cancer index,PCI)低、疾病稳定且无远处转移的同时性胃癌腹膜转移病人接受CRS+HIPEC 治疗[28]。

表1 CRS+HIPEC治疗胃癌腹膜转移生存数据

CRS+HIPEC治疗胃癌腹膜转移的病例选择策略

CRS+HIPEC并非广泛适用于胃癌腹膜转移的诊疗,仅部分经选择的病人可从中获益。因此,在CRS+HIPEC临床诊治胃癌腹膜转移中,病例选择尤为重要。然而目前尚无公认的筛选策略。

PCI和肿瘤细胞减灭程度(completeness of cytoreduction,CC)最早由 Sugarbaker提出,是目前广泛应用于腹膜转移程度评估和预后预测的基本指标(见图 1)[4]。

图1 PCI和CC示意图

PCI作为腹膜转移程度的量化评估指标,可有效预测生存预后,被广泛用作病例选择的依据。高PCI病人预后差,不推荐CRS+HIPEC治疗,已成为共识。然而关于PCI最佳界值点的划定仍有较大争议。Coccolini等[29]在一项纳入748例腹膜转移病人的荟萃分析中提出,PCI=12是胃癌腹膜转移病人预后好坏的界点值。Yonemura等[27]提出,新辅助系统/腹腔化疗前、后PCI分别≤13、11,且小肠区PCI<2的病人应行最大限度切除,以实现完全CRS。

CC是CRS+HIPEC治疗胃癌腹膜转移的独立预后因素。完全CRS+HIPEC可显著改善预后。多项研究表明,CC-2 和 CC-3 病人中位生存期为 3.0~8.3 个月,从CRS+HIPEC综合治疗中获益甚微[6,17-18,22]。对于CC-0和CC-1的生存差异,目前仍有争议。部分研究将CC-0和CC-1合并处理。Yang等[6]报道CC-0和CC-1组中位生存期为12.0个月。Glehen等[19]报道CC-0和CC-1组中位生存期为21.3个月。根据 Sugarbaker标准[4],残余肿瘤直径<2.5 mm 定义为CC-1,理论上接近HIPEC的最大渗透距离。研究表明,HIPEC对腹腔游离癌细胞的有效清除率约80%。即在20%的腹膜转移病人中HIPEC无法有效清除腹腔游离癌细胞。因此,理论上在评估CRS+HIPEC疗效时,CC-0和CC-1应分别分析。本课题组统计数据显示,在CRS+HIPEC治疗的125例胃癌腹膜转移病人中,CC-0的中位生存期为30.0个月,而CC-1中位生存期仅8.5个月[30]。该结果与2010年法国多中心回顾性研究结果相似。后者分析159例CRS+HIPEC治疗胃癌腹膜转移的临床结果,CC-0组中位生存期为 15.0 个月,CC-1 组 6.0 个月,CC-2 和CC-3 组 4.0 个月[19]。

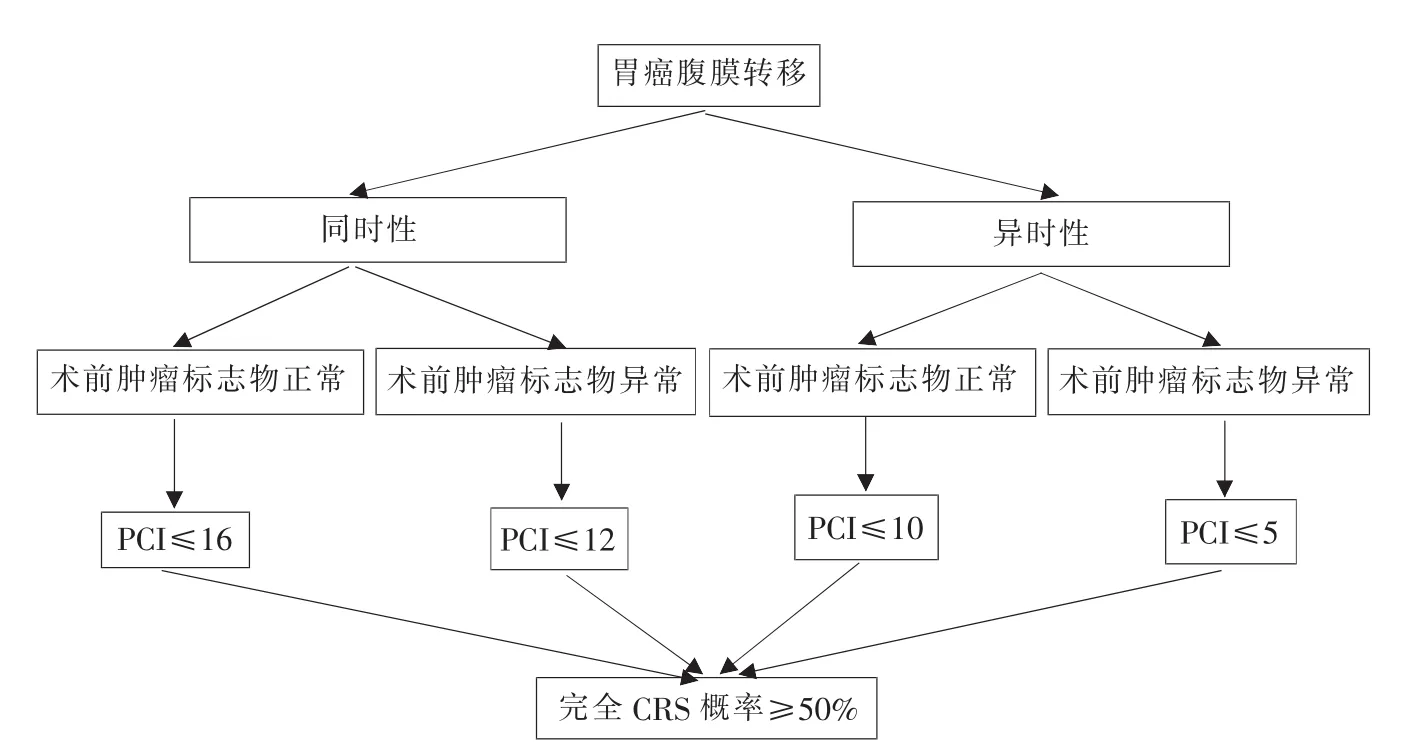

本课题组基于单中心数据库,以CC-0为结局变量,利用Logistic回归分析结果,以腹膜转移时相、术前肿瘤标志物和PCI预测完全CRS,提出基于PCI的病例筛选策略(见图2)[30]。

图2 CRS+HIPEC治疗胃癌腹膜转移的病例筛选策略

目前,基于单中心经验的病例选择方法仍有待进一步验证,尚不具备推广应用条件。因此,利用大数据分析和软件技术,整合国内多中心数据,构建简便、可行、经济、准确的标准化术前评估策略,选择合适病例,以充分发挥CRS+HIPEC体系的临床优势。这是当前研究的重要方向。

HIPEC在预防胃癌腹膜转移中的价值

腹腔游离癌细胞是胃癌腹膜转移的病理学基础。胃肠道原发瘤的自发性播散和手术操作相关的创伤性播散会产生腹腔游离癌细胞。游离癌细胞通过间皮细胞途径或乳斑途径,于腹膜定植、侵袭、增生、产生新血管,形成腹膜转移灶,并集中分布于膈肌腹膜、盆腔腹膜、大小网膜、小肠系膜缘、结肠直肠肠脂垂等富乳斑区域[1]。HIPEC整合机械冲刷作用、细胞毒效应、热效应以及协同效应,可有效清除腹腔游离癌细胞,理论上可有效预防高风险胃癌病人发生腹膜转移。

2017 年,Desiderio等[11]对 cT3~cT4腹膜转移高风险的1 810例进展期胃癌18项研究进行荟萃分析,其中731例行胃癌根治术+HIPEC,1 079例行单纯胃癌根治术。结果显示,两组1年生存期差异无统计学意义,HIPEC组3年和5年生存率显著优于单纯手术组。HIPEC组腹膜转移发生率显著低于单纯手术组,但两组肝转移、局部或远处淋巴结转移和其他部位远处转移发生率差异均无统计学意义。2019年,Brenkman等[31]系统研究进展期胃癌传统根治术联合预防性HIPEC治疗的11项对照研究,HIPEC组中位生存期为 32.0~34.6个月,而传统手术组为22.0~28.2个月。仅在 1项非随机对照研究中生存期差异有统计学意义。HIPEC组5年生存率为39.1%~86.6%,传统手术组为 17.3%~61.0%。尽管在5项非随机对照研究中生存率差异有统计学意义,但在2项随机对照研究中生存率差异无统计学意义。HIPEC 组腹膜复发率为 6.8%~26.7%,在传统手术组为 14.1%~45.0%,仅 1项非随机对照研究中差异有统计学意义。

因此,尽管理论可行,但在临床实践中HIPEC预防高风险进展期胃癌腹膜转移的效果仍不明确,尚有待高级别循证医学证据证实。目前法国GASTRICHIP研究和我国HIPEC系列研究正在进行中,期待更多的高级别证据给出明确答案。

HIPEC相关注册临床研究

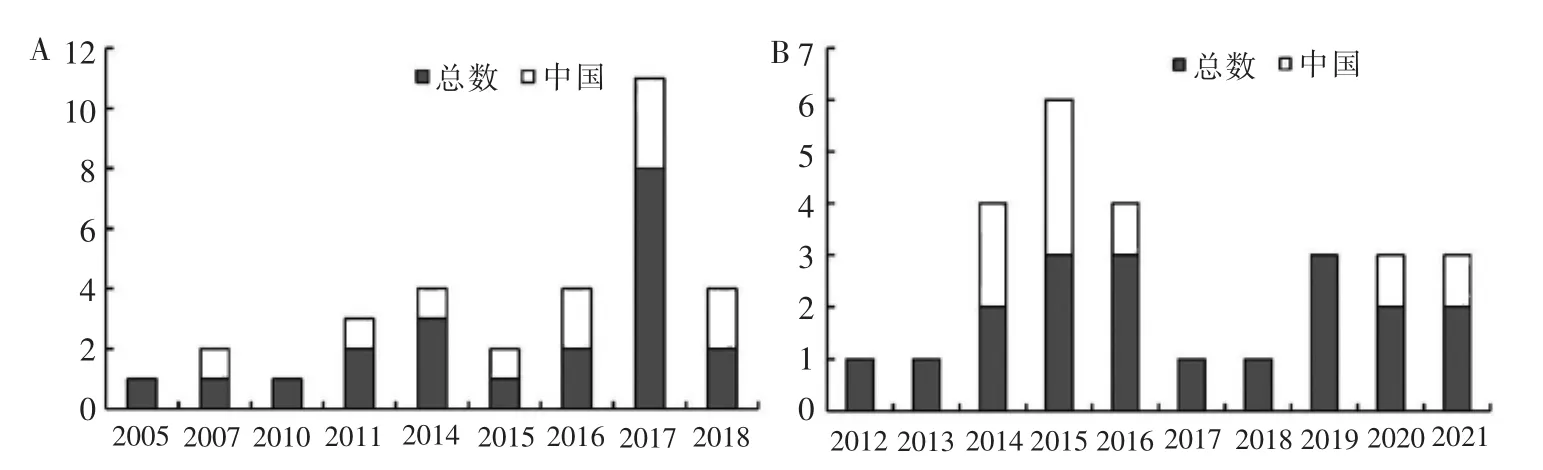

以“胃恶性肿瘤”、“HIPEC”为关键词,于 Clinicaltrials.gov.com搜索相关注册研究,共筛选出21项HIPEC用于治疗胃癌腹膜转移的研究。其中随机对照研究7项(33%),单臂研究12项(57%)。近3年注册研究 2项(10%),近 5年注册研究 13项(62%)。国内医疗机构注册的临床研究 11项(52%)。近3年注册的2项研究均由国内医疗机构设计实施,均为HIPEC联合系统化疗和阿帕替尼治疗胃癌腹膜转移癌的单臂研究(见图3A)。19项用于预防胃癌腹膜转移研究,其中随机对照研究11项(61%)。近 3年注册研究8项(42%),近5年注册研究15项(79%)。国内医疗机构注册的临床研究 8项(42%)(见图 3B)。

图3 针对胃癌腹膜转移HIPEC治疗相关注册研究年度分布及地域分布

比较上述研究总结如下:①CRS+HIPEC治疗胃癌腹膜转移相关研究起步早,但以单臂干预研究为主,随机对照研究少,证据等级普遍偏低。HIPEC在预防胃癌腹膜转移中的应用兴起较晚,近5年开展随机对照研究多,证据质量相对较高。HIPEC在胃癌治疗中的应用前移,由被动治疗转向主动预防。②国内学者和单位在该领域较活跃,其主持的相关研究占注册研究总数的近一半。但结合目前已发表的成果看,国内研究注册多、产出少,缺少业内关键研究成果,在临床试验的设计、实施和结果发表方面仍有不足。

总结与展望

基于TNM分期的胃癌诊治策略,将胃癌诊治由单纯胃切除引入精细的淋巴结清扫时代。然而,基于对肝、腹膜转移的认识深入和诊治技术革新,现有的胃癌标准根治术在治疗理念、方案设计及技术实施上存在缺陷。当前治疗策略主要包括以下核心技术:①针对胃原发肿瘤,以整块切除癌变器官、病理检查切缘无癌组织为标准的传统根治术。②针对淋巴结转移,以D1、D2、D3为代表的区域淋巴结清扫术。③针对全身的系统化疗、靶向治疗及分子免疫治疗。④针对原发肿瘤、淋巴引流区的区域放疗。但该治疗策略的重点是原发肿瘤和区域淋巴结,兼顾部分非特异性的血液转移,而忽视了腹膜转移的预防和治疗。因此,在我国以进展期胃癌为主的流行病学背景下,腹膜转移已成为当前胃癌治疗的主要难题。

从认识、诊断、评估上细化M分期,将TNM分期延伸至TNPM分期(tumor,node,peritoneum,metastasis)、TNPLM 分期(tumor,node,peritoneum,liver,metastasis),将既往所谓的远处转移重新纳入肿瘤外科的技术范畴,辅以细胞学水平的局部治疗、全身治疗,更新完善诊断、分期、治疗策略,有效预防和治疗腹膜转移,是当前胃癌诊治的发展方向。以CRS+HIPEC为代表的整合策略在传统根治术基础上,整合区域游离癌细胞和微转移灶的治疗,将传统的局部组织学根治术上升为区域细胞学根治策略,有望成为部分经选择的胃癌及胃癌腹膜转移病人的首选治疗。

系统阐述CRS+HIPEC整合治疗策略在胃癌腹膜转移预防和治疗中的应用现状,得出以下结论:①CRS+HIPEC整合治疗技术改善胃癌腹膜转移的长期预后,甚至实现部分临床治愈,是解决胃癌腹膜转移的可选正确之路。②由于胃癌腹膜转移病人的异质性,CRS+HIPEC并非广泛适用于胃癌腹膜转移诊疗。只有选择合适病例,才能发挥该技术体系的临床优势。但目前尚缺乏高效的病例选择标准。③无肉眼可见肿瘤残余的完全CRS+HIPEC治疗胃癌腹膜转移,生存获益明确,而不完全CRS+HIPEC的意义仍有争议。④预防性HIPEC的广泛应用标志着传统肿瘤根治术进入细胞学水平根治时代,但其临床疗效仍有待高级别循证医学证据验证。

当前,我国临床研究发展迅速。人口基数大、病例数多是开展临床试验的有利条件。然而,严谨的设计、规范的执行、客观的产出同样重要。期待在胃癌腹膜转移领域,能产出更多我国高级别研究数据。