新型超宽幅光学遥感卫星影像几何处理

2021-03-03薛武王鹏钟灵毓

薛武,王鹏,钟灵毓

(航天工程大学,北京 101416)

0 引言

经过“高分”专项的持续投入与建设,我国的对地观测能力有了很大提升,在国民经济建设和国防建设的诸多领域中发挥了重要作用[1]。然而,高空间分辨率和大幅宽始终是光学遥感卫星研制时一对互相矛盾的指标,常常难以兼顾。新型线阵摆扫式卫星的提出有望实现超大幅宽与超高分辨率的兼顾,为提高对地观测能力提供新的技术手段。

为了提高对地成像的幅宽,当前遥感卫星主流的宽幅成像方式包括多片CCD拼接、多相机多角度视场拼接、卫星姿态快速机动下的宽覆盖影像获取和多星组网等[2]。以上方式虽然在一定程度上提高了卫星的成像幅宽,但存在成本高、连续大范围成像能力不足、效能提升有限等问题,没有从根本上解决分辨率与幅宽之间的矛盾。

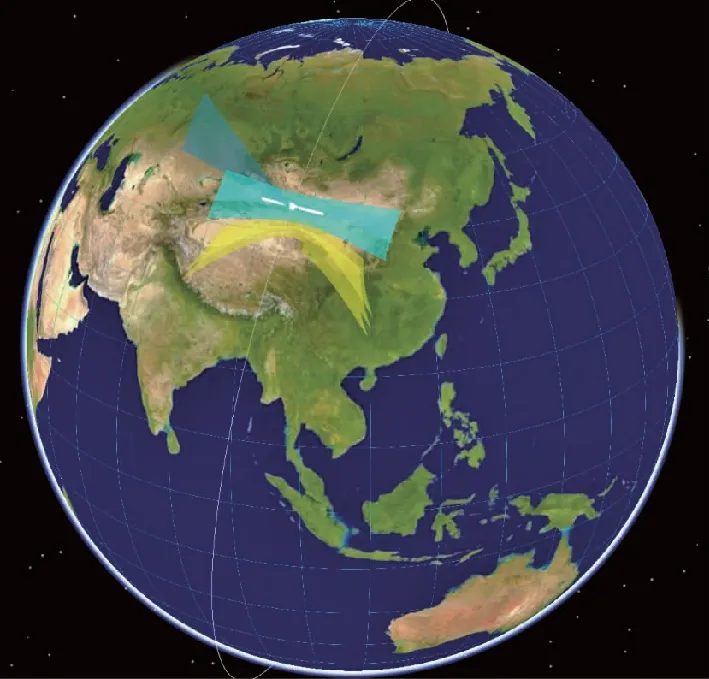

随着卫星平台技术和姿态控制技术的发展与进步,将线阵CCD沿卫星飞行方向安置,相机镜头绕飞行方向360°旋转,旋转过程中完成对地面的扫描成像,在保证地面分辨率的前提下可以大幅拓展影像的幅宽,这就是线阵摆扫式卫星的成像基本原理(图1(a))。为满足立体测绘、三维重建等需求,卫星上可以配置双相机,两个相机夹角180°,交替对地成像,其中一个相机主光轴沿轨向前或向后倾斜一定角度,从而获取满足摄影测量交会条件立体影像(图1(b))[3]。线阵摆扫成像方式实现了米级分辨率与千公里幅宽的兼顾,可大大提高卫星影像的时效性,为高分辨率光学卫星宽幅对地观测提供了一种全新的思路和解决途径,为国土资源调查、自然灾害应急响应、目标监视、测绘制图等诸多领域提供优质遥感数据。

图1 线阵摆扫式卫星影像成像及立体影像获取示意图

线阵摆扫式卫星影像能够通过多种方式实现对地定位:可以在DEM、DSM的辅助下利用单景影像定位,也可以通过双相机获取的立体像对前方交会对地定位,还可以通过多景影像空三加密实现高精度地理定位,其理论基础与线阵推扫式卫星影像基本相同。但由于成像方式差异较大,摆扫式卫星影像几何处理难度较大,现有处理理论和技术方法存在诸多不适应性,需要发展相应的理论和技术方法。

本文在对线阵摆扫卫星成像原理和设计思路进行介绍的基础上,对其几何处理的难点进行分析,提出了初步的解决思路,并利用开源地理信息生成了模拟影像进行分析。

1 新型超宽幅卫星介绍

1.1 成像原理

超宽幅卫星将多条线阵CCD沿飞行方向进行拼接,实现沿轨方向成像范围的增大,如图2(a)所示,同时相机在垂轨方向上进行旋转扫描成像,如图2(b)所示。“沿轨拼接,垂轨扫描”的成像方式极大地拓展了光学遥感卫星的幅宽。由于采用了特殊的成像方式,影像的分辨率从星下点向边缘逐渐降低,成像角度也由垂直对地观测渐变为侧视成像,边缘处由于大倾角成像导致的地物几何畸变十分严重。同一景影像的地面分辨率和成像角度差别较大,为影像几何处理带来很大挑战。

图2 线阵摆扫卫星成像示意图

1.2 可视化分析

为了更加直观说明超宽幅卫星影像成像能力,笔者团队研制了超宽幅卫星影像模拟软件,该软件可以对卫星成像过程进行可视化仿真,并利用数字正射影像和数字高程模型计算输出模拟影像。利用该软件将卫星经过中国上空时某一景影像的地面覆盖情况进行了模拟,主要模拟参数如图3所示,模拟结果如图4所示。

图3 影像模拟主要参数设置

图4 影像覆盖范围示意图

图4中绿色突出区域表示下视相机的地面覆盖范围,黄色突出区域表示前视相机的覆盖范围。从模拟结果中可以看出,卫星轨道高度为500 km时,下视相机星下点分辨率约1 m,从星下点向两侧逐渐降低至5 m左右,影像幅宽可达3 000 km。同时,模拟结果可以形象展示卫星影像地面覆盖区域的几何形状,为后续误差分析溯源、影像几何校正提供参考依据。

1.3 应用前景

超宽幅光学遥感卫星可以快速获取大范围高分辨率的态势信息,在国土资源普查、生态环境监测、自然灾害应急响应以及大范围地形快速三维重建等诸多领域具有重要的应用价值。

2 超宽幅卫星影像几何处理难点分析

由于成像方式的不同,与线阵推扫式卫星相比,线阵环扫式卫星的几何处理有以下特点。

一是环扫式卫星影像具有超大幅宽,给地面定标场的建设带来了困难。大多数测绘卫星为了提高地面分辨率,视场角较小,幅宽通常只有几十公里,而线阵摆扫式卫星幅宽可以达到数千公里。目前国内外已有的卫星定标场均不能满足如此大幅宽的需求,尚无经验可以借鉴[4-8]。

二是影像分辨率的变化不容忽视。三线阵测绘卫星为满足摄影测量的技术要求,前视、下视、后视相机的分辨率尽量保持一致。而线阵摆扫卫星垂轨摆扫成像导致星下点影像分辨率与影像边缘的差别最大可达五倍。分辨率的差异对于影像匹配、地面控制点设计与识别等均有影响,在几何定标时必须予以考虑。

三是线阵环扫式卫星影像的姿态测量精度较低。为测量平台和载荷的姿态,卫星平台和相机上均配置有星敏感器,相机姿态的确定可以通过两种方式:一是通过平台上的高精度星敏测定姿态然后经过关节测量传递得到相机的姿态;二是通过与相机固连的高动态星敏感器测量解算相机姿态。第一种方式关节测量的精度较低,第二种方式高动态星敏的精度较低,由此导致影像姿态测量精度较低,有20″左右,与测绘卫星有较大差距,对地定位精度难以保证。

四是现有描述影像外方位元素的数学模型不再适用。线阵摆扫的特殊成像方式导致已有的低阶多项式模型、分段多项式模型、定向片内插模型等对于外方位元素建模不再适用,需要根据摆扫成像过程中线元素和角元素的特殊变化规律建立新的模型。

五是活动部件多,有效载荷受震动影响比较明显。由于相机以360°旋转的方式实现垂轨摆扫成像,卫星平台、关节及载荷活动部件多,旋转过程中震动较大,相机主距、CCD安置关系等将会受到影响,在定标时必须予以考虑。

本文针对线阵摆扫式卫星几何处理中存在的问题开展研究,提出初步的解决思路,为卫星论证研制和地面应用提供技术参考与支撑。

3 初步解决思路

针对线阵环扫卫星影像几何处理的难点,借鉴现有航天摄影测量的理论技术方法,提出如下初步解决思路。

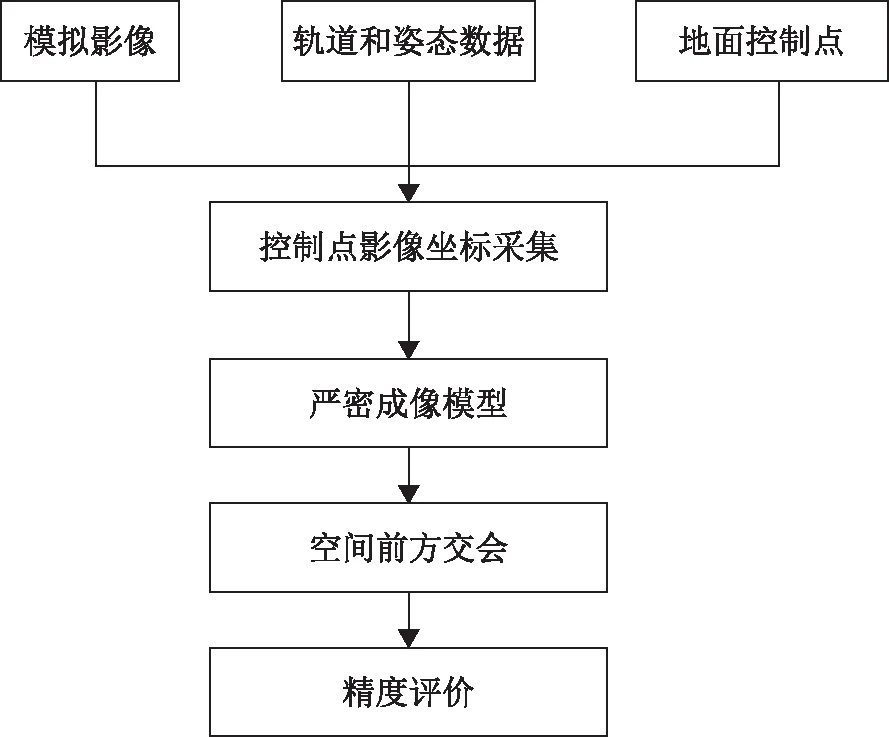

1)线阵摆扫式卫星影像成像模型构建。针对新型线阵摆扫式卫星的成像特点,分别构建严密成像模型和有理函数模型。对照线阵推扫式影像成像模型,在分析摆扫成像的特点、坐标转换关系的基础上构建严密成像模型。根据严密成像模型,构建线阵摆扫式卫星的有理函数模型,初步技术方案如图5所示[9]。

图5 成像模型构建技术方案

2)线阵摆扫式卫星影像定位误差全链路溯源建模与分析。按照“有测量就会有误差”“有误差就要分析建模”的思路,需要对成像过程中涉及到的天、星、地全链路误差进行分析与建模,全面梳理各类误差源。按照误差特性对各类误差进行分类,分析不同误差之间的耦合性,并对各类误差的影响大小进行定量评估,对几何定标时各类误差的处理方式提出可行建议。定位误差全链路溯源建模与分析拟采用的技术方案如图6所示,方案涵盖成像全过程中主要的误差来源,在理论研究的基础上结合卫星载荷与平台的设计指标进行量化分析[10-11]。

图6 误差全链路溯源建模与分析研究方案

3)线阵摆扫式卫星影像定位精度预先评估。在误差溯源与分析的基础上,从理论研究和仿真实验两个方面对线阵摆扫式卫星的定位精度进行评估。理论研究主要是根据误差传播模型,开展线阵摆扫式卫星影像几何精度的定量分析和评价,设计并提出不同控制条件下的摆扫式立体卫星影像平面和高程精度估算模型和方法。仿真实验主要是利用模拟影像和地面控制点数据,对定位精度进行定量化评估,并与理论研究结果对比分析,仿真实验的初步技术方案如图7所示[12-16]。

图7 线阵影像定位精度评价方案

4)线阵摆扫式卫星在轨几何定标方案设计。在成像模型构建、误差全链路溯源建模与分析的基础上,设计线阵摆扫式卫星在轨几何定标的初步方案,依据成像模型和误差来源确定几何定标主要内容,根据误差随机特性和相互之间的耦合特性确定定标步骤,根据参数之间的相关性研究稳健的定标方案,最后提出定标精度的评价方案。在轨几何定标的初步技术方案如图8所示[17-22]。

图8 几何定标方案

4 超宽幅卫星影像模拟实验与分析

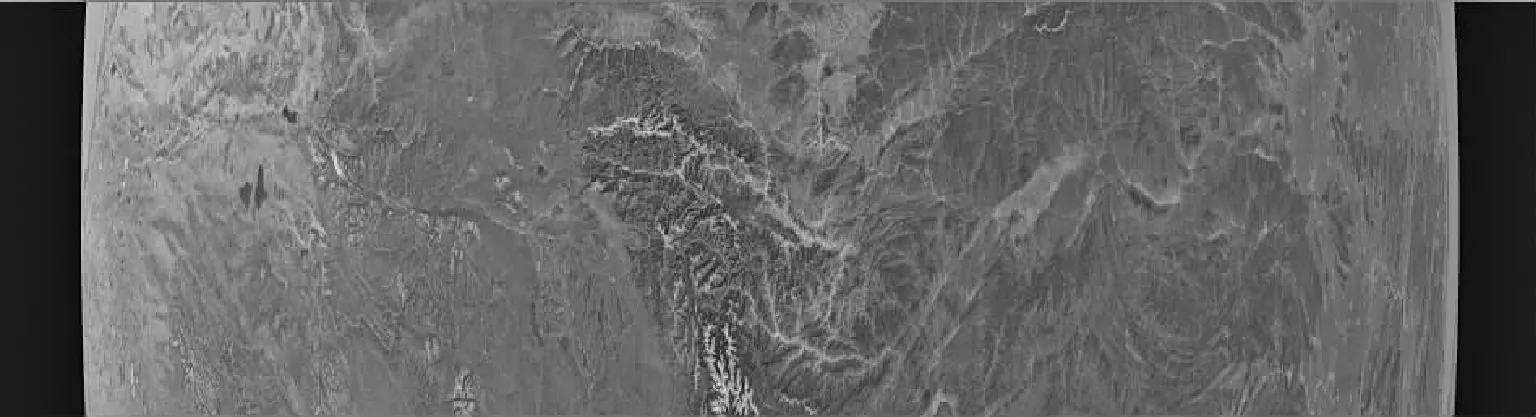

为分析超宽幅卫星影像的特点,利用超宽幅卫星影像模拟软件生成了多景模拟影像。模拟影像所用的输入数据均为开源渠道下载,选取了中国河南某地区作为星下点,遴选了不同数据源、不同分辨率(0.5 m、1 m、2 m、4 m、10 m)的光学遥感影像,覆盖面积为4 000×250 km2,DEM采用SRTM 90 m地形数据。

利用模拟软件分别生成了实验区域下视相机和前视相机的模拟影像,如图9、图10所示。影像几何关系严密、细节清晰、色调均匀、置信度较高,可以用于后续几何处理研究。由于地球曲率原因,扫描线阵的中间CCD探元扫描到地球边缘的物距要小于两侧CCD探元扫描到地球边缘的物距,因此模拟的整景原始影像会出现边缘的圆弧状效果。同样的原因,由于前视成像时靠近星下点一侧的CCD探元扫描到地球边缘的物距要小于另一侧CCD探元扫描到地球边缘的物距,因此,该侧影像比起星下点一侧呈现向中间收缩的效果。

图9 下视相机模拟影像

图10 前视相机模拟影像

前视相机和下视相机模拟影像的局部细节如图11所示,超大幅宽卫星相机的立体构建模式类似于异轨立体成像,因此影像变形主要体现在列坐标方向。

图11 下视相机和前视相机模拟影像局部

图12是星下点的正视与前视影像构成的核线立体影像,可以佩戴红蓝立体眼镜观测地形起伏效果。星下点部分的立体影像制作与传统的核线立体影像制作原理一样。但远离星下点的影像部分由于视角、地形等客观因素及传统RPC计算方法的局限性,其立体产品生产方法仍需进一步研究。

图12 模拟立体影像经核线重排效果(红蓝立体)

5 结束语

超大幅宽和高分辨率是遥感工作者始终不懈追求的目标,新型线阵环扫式卫星概念的提出为实现这一目标提供了可能。本文在对超宽幅卫星影像成像原理进行介绍的基础上,分析了其几何处理的难点,提出了初步的解决思路,并利用开源地理信息模拟生成了下视相机和前视相机模拟影像,可用于几何处理验证实验。本文的理论分析和实验结果可以为卫星研制部门指标论证和分析提供参考,也可作为卫星地面系统研制的技术参考。

光学遥感卫星处于快速发展中,新型传感器、新成像方式不断涌现,卫星影像几何处理也要与时俱进,在解决工程技术问题的过程中注重理论创新。