明代广东海防卫所城防工程形制分析*

2021-03-03王珍珍刘国维

王珍珍,刘国维

明代是城墙修筑的高潮阶段,制度的重建、明太祖的“高筑墙”策略和火器的发展等,对城池城防工程产生了深刻影响。为抗击倭寇而大量成规模构筑的海防卫所是明代城池的重要组成,明代广东形成了8个海防卫城和29个千户所城,其中半数以上是生地建设的实土卫所,它们所受影响因素小更反映城防工程的一般规律,是研究海防卫所乃至古代城池形制的重要实例。古代海防卫所城防工程主要由城垣主体、其他构成要素以及城壕等组成,是古城营建防御性的集中体现。本文从明代广东海防卫所城垣主体的规模与周长、尺度与收分、城砖尺度以及城墙其他主要构成要素如敌楼、角楼、窝铺、串楼、雉堞、马道及垣外城壕的尺度及规制进行分析。

1 明代广东海防卫所城垣主体尺度分析

1.1 城垣概述

明代广东海防卫所城垣主要类型有城垣主体、瓮城、牛马墙和外城。城垣主体是城防工程的核心和必须要素,将从其规模与周长、尺度与收分、城砖尺度三个方面阐述,下文中“城垣”即指城垣主体。

而瓮城、牛马墙和外城等,各卫所视实营建,建置和尺度规律如下:

瓮城“或圆或方,视地形为之,高厚与城等,惟偏开一门”[1],广东方志中或称其为月城、子城。广东海防卫所部分设瓮城,多数为3~4个,少则1个。是否增筑瓮城,视海防局势和战略需求而定,设置时间集中在海洋局势严峻的明中后期。如:新会所“天顺六年西寇焚掠郭外居民”[2]始设瓮城;廉州卫成化二年“惟西门有月城,以外河通海恐有倭患”,嘉靖三十四年“于东南二门增设月城”[3];东莞所万历五年“增建东西南三门子城”[4]。方志中对海防卫所瓮城尺度记载较为详细是:海南卫崇祯十四年“创建东门外月城,宽八丈,高一丈四尺,比旧堞阔八尺,雉四十有二,辟门一,南门外月城周四丈,高阔如之,雉堞三十”[5]。其高度小于比城垣主体的“二丈七尺”。另,靖海所瓮城遗存在高度上与城垣主体等,但厚度约40cm与宽约4m的城垣主体相差甚远。可见,部分卫所瓮城并未完全达到防御要求。

牛马墙于城外壕岸内,是明代在羊马墙的基础上发展而来的。“狭即一丈或八尺,皆可,宽不可逾二丈”,有大小铳眼,城以墙为卫,可御敌亦可于墙内收避“避难之人、牛马之类”[6]196-197。部分海防卫所在明中后期增筑,虽称谓有异,据功能和特征应是牛马墙。如:1)崖州所成化二十四年“筑马墙”,崇祯十四年“修筑增高三尺”[5];2)海南卫成化十三年“于大城环增拦马墙”[3];3)海丰所嘉靖三十七年“城外复筑土墙一围,其高七尺”城外为壕[7];4)香山所弘治年间“于砖城外扩地二丈许,筑蚝垣,高七尺长围如城广,名曰子城”[8]。

再者,部分卫所亦建外城护佑郭外居民。1)新会所旧城“周六百六十八丈”,万历元年“增筑外城,新城也……新城周一千七百丈”[2];2)海南卫洪武十七年“于西门外增筑土城三百八丈,于西南北亦启三门,上建敌楼”,嘉靖年间“运石包砌,周围三百十二丈,高并堞一丈四尺有奇,基阔一丈二尺,上杀三之一,堞六百四十二”[9]。

1.2 城垣规模与周长

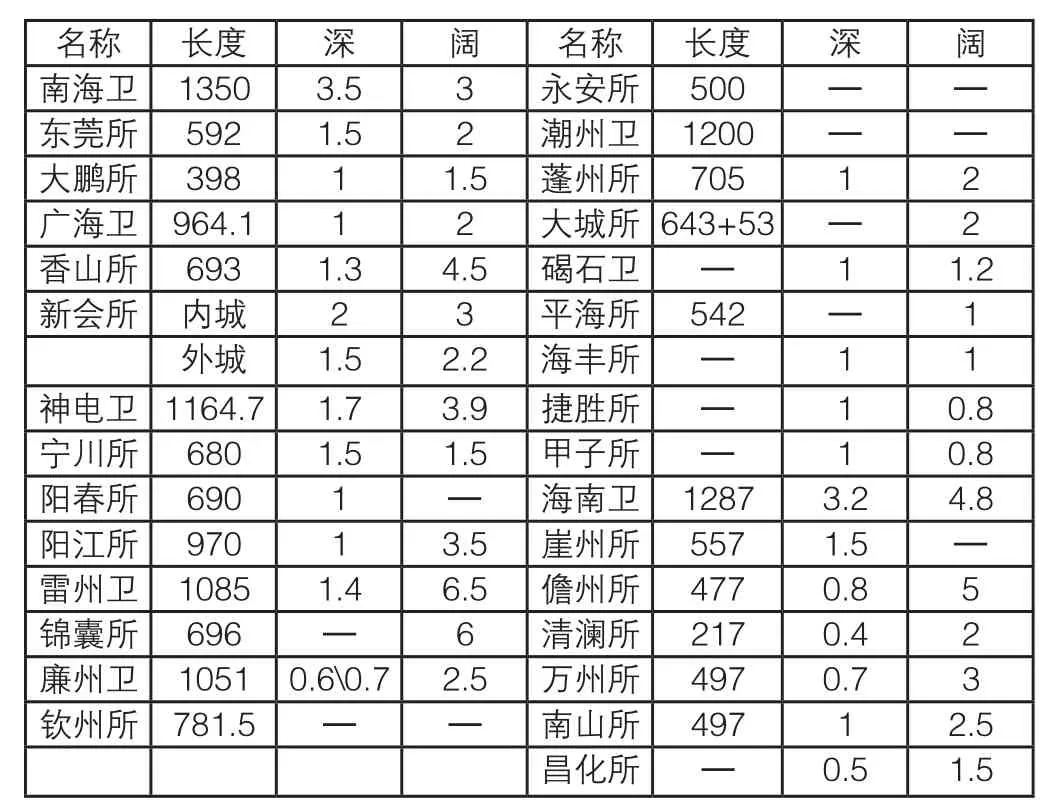

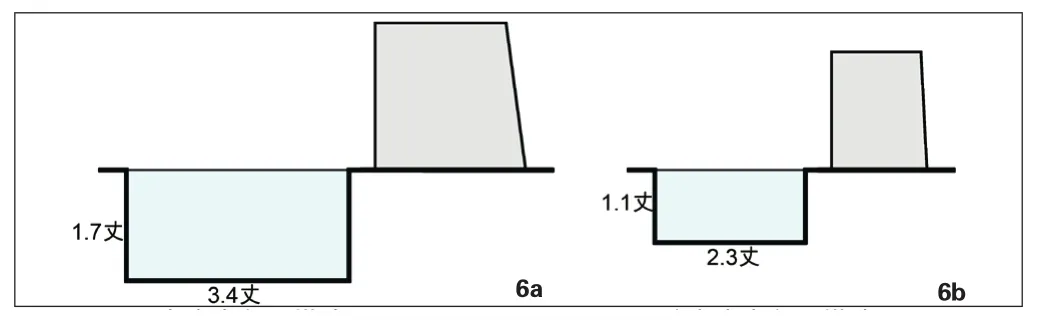

城周数是衡量筑城工程量的重要数据,并能大致表示所围面积的大小,借之代表筑城规模[10]。本文统计各海防卫所城周数(表1),并将其换算为明制单位“里”进行研究。

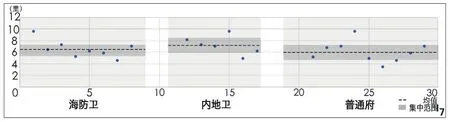

设置在已有府、州、县的卫所属非实土卫所,实土卫所则为军事在生地新建。通过统计、分析史料数据后得出,海防卫所城池规模分布有三个明显的层级(图1)。第一层级在城周4里以下,峰值为3里,以千户所城为主。第二层级在4到8里,分布较分散,峰值分别是6里(实土卫)和7里(非实土卫),以卫城为主。第三个层级在9到11里,峰值为10里,以非实土卫城为主。

由此,所城比卫城规模小、分布更集中,其中实土所和非实土所的分布范围和变化趋势几乎一致,非实土卫相较实土卫城规模更大、范围分散,且实土卫所比非实土卫所分布更集中。原因有:卫和千户所代表不同等级,规模更大、功能复杂的卫城受影响的反映比所城更显著,且非实土卫所的影响因素更杂糅。

卫城平均周长为6.5里,千户所城平均周长3.0里,卫城的周长均值是所城的2.2倍;若将其视为理想的方形平面,分别是边长约为955m和440m的方形城池,则卫城面积规模是所城4.7倍。规模与城池等级相关。另外,卫所城池面积的倍数关系与卫城(5600户)和千户所城(1120户)的5倍兵力数一致,可见军事力量对城池规模起到决定性作用。

1.3 城垣截面尺度与收分

城垣高度和厚度反映城池质量和防御能力。

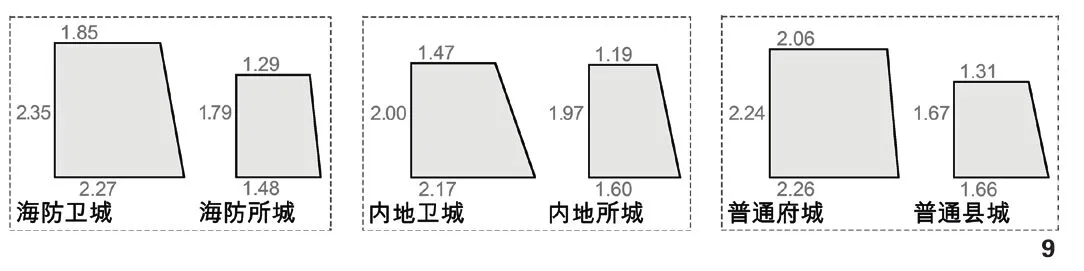

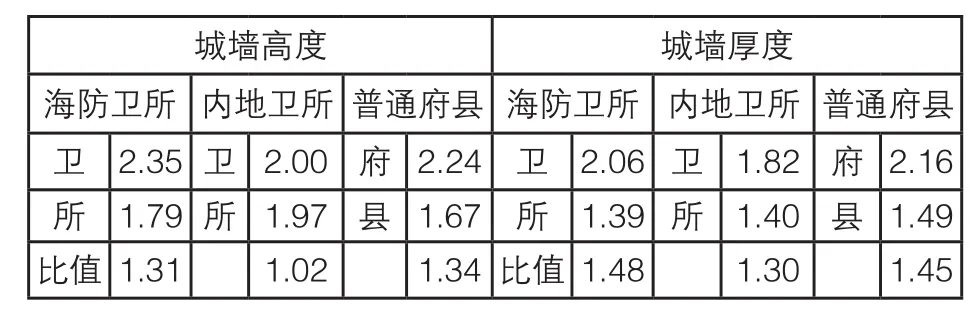

据史料内容,明代广东卫城的高度分布范围在1.7到3.2丈,平均值2.35丈,千户所高度范围为1到2.5丈,平均高度为1.79丈,卫城均高是所城的1.26倍。而忽略城垣收分后以其厚度平均值进行分析,可知卫城厚度分布在1.5到2.8丈,平均值2.06丈,所城分布在0.9到1.8丈,均厚1.39丈,那么卫城均厚是所城的1.48倍。可见,海防卫所城垣的高厚尺度有一定规制,并与城池等级明确相关联。就遗存实例而言,潮州地区卫所城垣遗迹多条石包砌,外侧墙面近乎垂直,与条石自重大、尺度大、稳定性强有关,且其城垣高与厚尺度相近。如:大城所残高5.3m、厚6.6m,捷胜所高5m、厚4m,靖海所高4m、厚约4m。而大部分砖砌城垣滑坡坍塌严重,暂无法准确考证,如双鱼所残墙外直内斜,高6m,基址10m,上厚6m。

卫城城垣截面高与厚平均值的比值为1.14,所城为1.29,即高度总体上比厚度略大。此关系可视为卫所城垣截面的一般规律,即在决定坚固程度的厚度与决定直接防御能力的高度之间有一定关联和平衡点。另外,非实土卫高度均值(2.58丈)和厚度均质(2.3丈)都要比实土卫(1.97丈、1.65丈)大;非实土所高度均值(2丈)比实土所(1.65丈)大,厚度(1.37丈)与实土所(1.41丈)相近。即非实土卫所城垣质量总体上比实土卫所高,主要原因有非实土卫所经济实力强、人口众多。各海防卫所城墙高厚尺度如表1。

严格来说,城垣均有一定收分,其程度又与砌筑材料和方法等有关,方志中有关记载十分简略,如“砖石包砌”、 “砌以石”和“作砖城”等,而相关厚度尺度记载大部分仅单一数据。现存略完整的明代城垣又微乎其微,故无法准确全面地探讨城垣收分规律。暂就已掌握资料,初步分析如下:

(1)地方志中对城垣厚度有两个尺寸及以上记载的海防卫所共6个,均是砖包砌的城垣,为广州府境内的南海卫和广海卫及下辖千户所(表1)。它们收分明显,城垣基址宽度约为顶部的2倍,且城高都与基址宽度近似。或可得出一个推论:砖包城墙收分较大,下广约是上广的2倍。

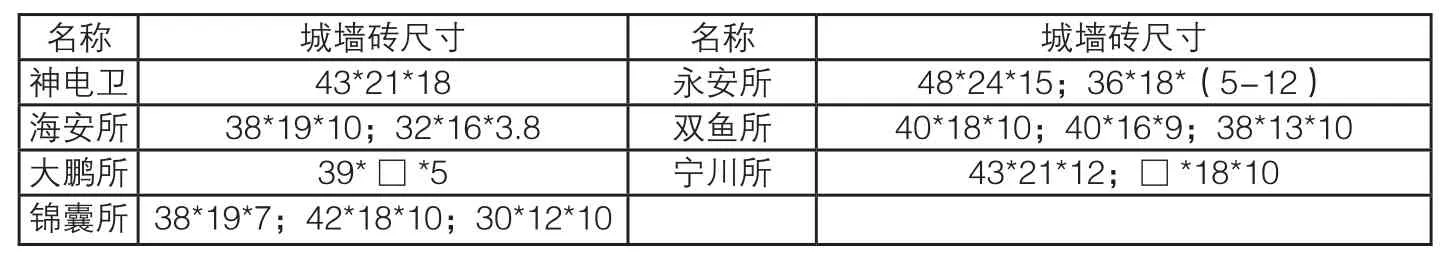

表2 明代广东海防卫所部分历史遗存城砖尺寸(单位:cm)

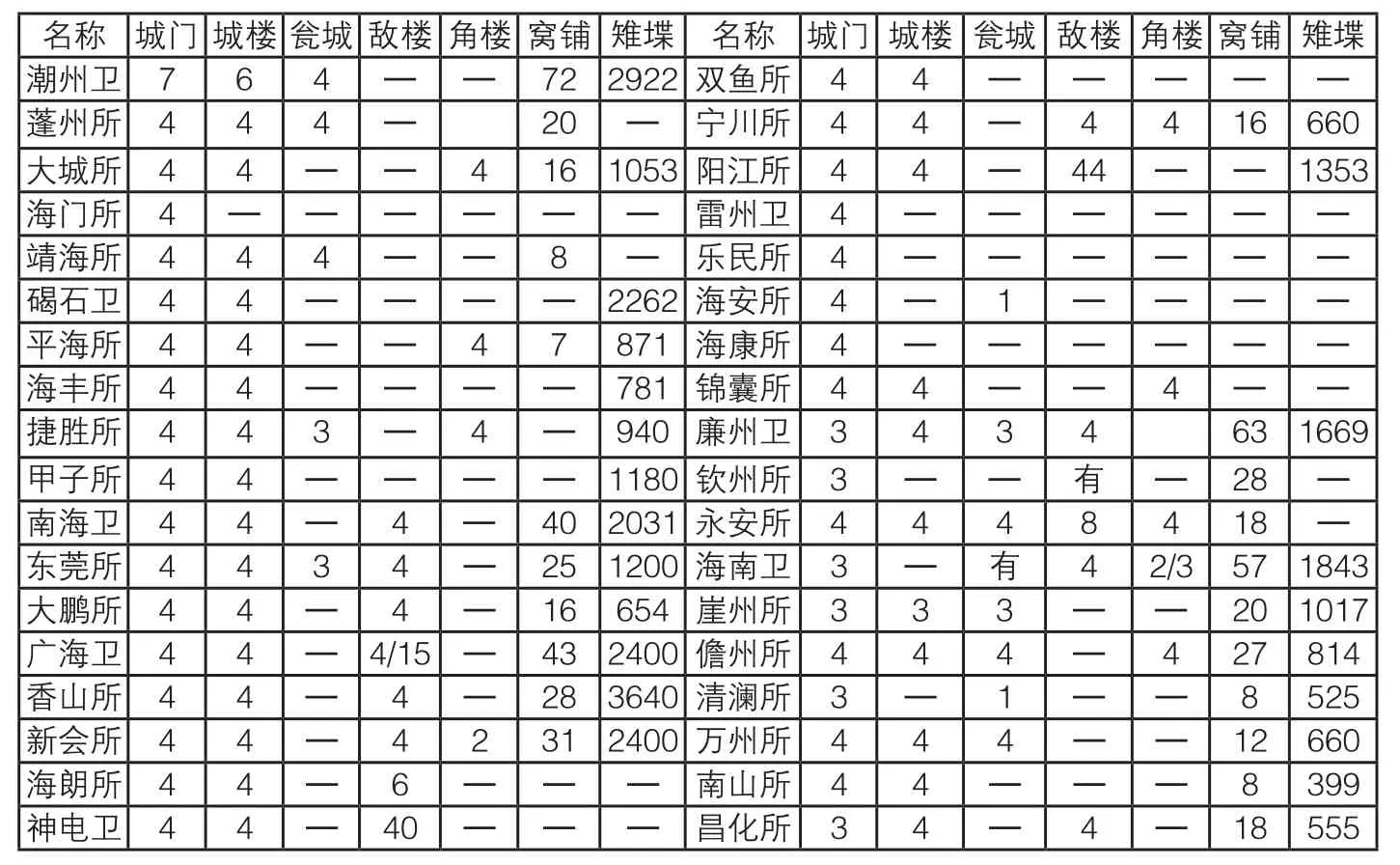

表3 广东海防卫所城垣主要构成要素及数量统计表

(2)就城垣遗存实例来看,因砖石砌筑技艺的提升,明广东海防卫所城垣收分更易控制,外侧普遍更陡峭,以增强防御性,内侧则较灵活,略收分或较大斜度,以保障整体稳定性。也因砖石材料而有区别,条石砌筑收分偏小,砖和石块砌筑收分较大。

1.4 城垣城砖尺度

古代城垣多土筑,砖砌城墙自汉代即有实例,但并不普及[11]。

明初广东大规模建造海防卫所,火器演进和砖技术的发展促使明代城墙普遍采用砖石砌筑,并对已有土城进行包砌,而城垣两侧则因地制宜地使以城砖、条石或块石,如史料记载的阳江所洪武三年“甃以砖石”[12],儋州所“洪武六年新用石包”[13],广海卫洪武年“包砌以砖”[2]等。 潮州地区石材丰富且石技艺成熟,大城所、靖海所、海门所、蓬州所等普遍用花岗岩条石干砌,石条长约1.3~2m,宽约0.28~0.3m,厚约0.25~0.3m,因石条较长,一“丁”可贯穿一侧石墙,采用“丁”“顺”交替的铺法略微向上收分,墙体拉结稳定牢固。石条铺法多样,一“丁”一“顺”和“丁”铺上下层交错,如大城所和海门所;或“丁”铺和“顺”铺分层交替,如蓬州所;或一“丁”一“顺”上下层错缝砌筑,如靖海所。明代广东大部分海防卫所以规格较为统一的城砖(表2)为主,长宽高尺寸基本按二分之一递减,比例为4∶2∶1。此比例关系是为了加强墙体整体性而采用各种相互搭接方式形成的[14]。“丁”砖有助提高坚固程度,“顺”砖产生灰缝面积最小可减少雨水侵蚀[15]。广东海防卫所包砖的普遍做法是外侧以一“丁”一“顺”或全“顺”错缝铺排,内部用“丁”砖,兼顾了坚固程度和表面灰缝面积。同样地,部分城墙向内外侧用块石堆砌。

2 城垣其他构成要素及城壕尺度分析

2.1 敌楼、角楼、窝铺和串楼尺度

以史籍和实地调研为依据,统计各卫所城防工程的其他主要构成要素如表3。按一定规制在城垣上构筑附属建筑,用来瞭望、射击、值夜等,主要建筑类型有敌楼、角楼、窝铺和串楼。

敌楼多建于敌台之上,角楼于城角台面。敌台一般突出墙体二到三米,“其上皆有楼子”[16]。广东方志中未有敌台形制的记载,遗存实物中靖海所有两处大约是为建敌楼形成的向内突出的平台。据记载的广东海防卫所十多处敌楼数量来看,一般设4个,也因防御局势增加到6或8个,甚至15个,而神电卫和阳江所的敌楼多达40和44个,其中部分案例因统计或记载方式不同,亦包含窝铺等。敌楼内为木结构,在外包以砖石加强防御性,如东莞所“敌楼四,甃以砖石庇以阴屋,以为更卒栖息之所”[4]。

广东海防卫所普遍设四角楼和角台,靖海所和大城所有部分遗存,大城所东南角角台凸出东南两面各2.7和3.2m,其上原为高3.6m的方形碉楼,四面墙壁有瞭望窗和射击孔,内有盘桓而上的阶梯。

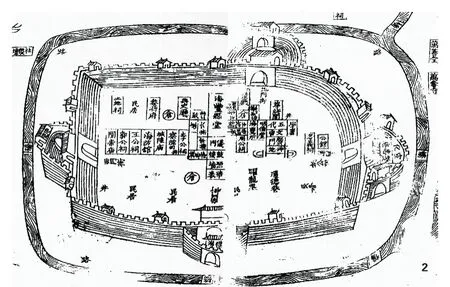

窝铺,位于敌楼之间,供军士值夜和巡逻用。明有规制“腹里有军城池,每二十丈(约65.28m)置一铺;边境城每十丈一铺”[17],海防卫所属于前者。据统计表3,可求得海防卫和千户所窝铺平均数量分别为55个和18个,结合城平均周长,粗略得到卫所的窝铺间距分别为69.1m和99.2m。可见,海防卫所窝铺设置间距与规制相近,特别是卫城,千户所城平均值偏大。对窝铺形制,戚继光有详细描述“大城铺必三楹,深一丈六尺,小城一楹,深一丈一尺。若城狭,加台不便,或为骑楼走马铺,外面照敌楼用砖直起来,开箭眼;内面开绮户,穿城为砖券,可以骑乘而过,或上加一楼板,更妙。”[6]196再者,海丰所洪武十七年城墙上建“铳柜十一座”,舆图上也绘制了简单样式和分布(图2),铳柜即铳楼,外墙砌砖石四面辟小孔为铳眼,应指的是窝铺或敌楼。

串楼是明代城墙上一种特殊的建筑形式,功用与窝铺近似。为适应南方湿热多雨气候,城墙上建造长廊式屋宇一周,使整个城墙顶面都处在屋顶覆盖下以避遮骄阳淫雨[18]39,保障守城将士更好地执行工作。除廉州卫的三个卫所外,其他海防卫所未有串楼的记载,如廉州卫成化二年“敌楼串楼八百九十有六”[3],钦州所成化六年“串楼敌楼六百一十三间”[19],永安所成化五年“以便巡守,又造通盖串楼四百一十五间”[20]。之后可结合各城周数,估算出廉州卫、钦州所、永安所串楼开间分别约为3.0m、3.0m、3.3m,均大致为明制1丈左右,符合明代房屋尺度。其建筑形式应是简易的木构架屋顶为双破瓦屋面,但因木构架易被火攻,外侧很可能包有砖石。当然,这种做法增加工程量,串楼又易损坏且使城墙荫蔽易受雨崩,恰可能因这种矛盾,串楼并未普及乃持续。廉州卫串楼几经兴废的过程或可作为侧面论证:成化二年修建串楼,嘉靖二年“重修串楼”,“十七年秋大雨西城崩,十九年飓风坏串楼”,二十一年“去串楼增筑雉堞是为阳城”[3]。

2.2 雉堞和马道尺度

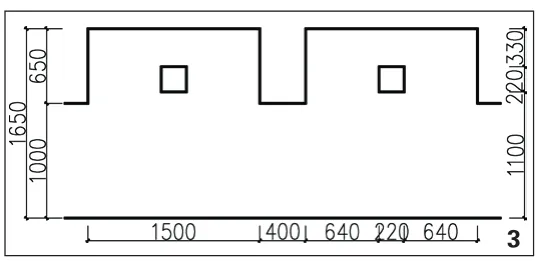

雉堞包括垛口、悬眼和垛墙,是守城、瞭望、攻击和作战的掩体,也是守军组织守城所依据的基本单位。“每一垛或鸟铳,或快枪一门,少则二垛一门。每五垛,狼机一位。”[6]198关于其形制,因垛口若“内外平直,大则人身可入,小则不能左右”,故而戚继光提议“口砖削为脊”,又在垛口中设可旋转的牌堵[6]194-195。明广东海防卫所雉堞为平头垛墙,分砖砌和夯筑两种,潮州地区因多用尺度和重量较大的条石砌筑城垣,其雉堞采用三合土夯筑,如靖海所和大城所。雉堞的间距、垛墙宽度、高度和厚度有一定规制以满足防御。

首先,雉堞密度是由垛墙和垛口宽度决定的,垛墙宽度宜并排遮挡两人即1.5m左右,戚继光建议“净七尺五寸,垛口一尺,各分五寸,连垛空合八尺”[6]193,即垛墙宽约2.4m,垛口0.2m,每约2.6m一雉堞。结合方志中各卫所雉堞数和城周数,求得广东海防卫城雉堞间距约1.7m,千户所约2.1m1),可见广东海防卫所雉堞的设置较为严密。

再者,高度能掩护士兵即可,基本与人高相当,“垛下身高三尺,口上高三尺,共六尺”[6]195。方志有关卫所雉堞高度的记载有两处:神电卫“堞高五尺”[21],海丰所“加筑三尺女墙、垛眼,复高五尺”[7],两者均高约1.6m,比规制略小与人高近似。雉堞厚度一般是墙砖的1.5倍到2倍,约2到4尺。另外,靖海所有部分雉堞遗存(图3),垛墙宽1.5m,垛口宽约0.4m,高1.65m,符合军事活动的一般需求,垛墙上的单悬眼方22cm,与“高九寸”[6]194的建议相近。

马道是城内斜坡蹬道,“凡城之内,多留蹬道,相距半里,以备缓急”[22]。从广东海防卫所遗存来看,马道主要设置在城门两侧、城角和城垣较长段,与城墙垂直或一侧紧贴城垣内壁,有“一”字型、“L”型和“八”字形。如靖海所东北段城墙马道设置情况(图4),城门和转角附近均有马道,且北段城垣上有四条,其中有两条为邻近平行马道,东段有倒“八”字形马道,余外较长城墙空白段中部建有向内凸的敌台。可见马道分布并不均质,依具体防御需求,与敌楼、角楼等配合在需要重点防御和快速支援的地方,隔一定距离设置,甚至为双马道。

图2 平海所的“铳柜”

图3 靖海所雉堞测绘图

图4 靖海所马道分布

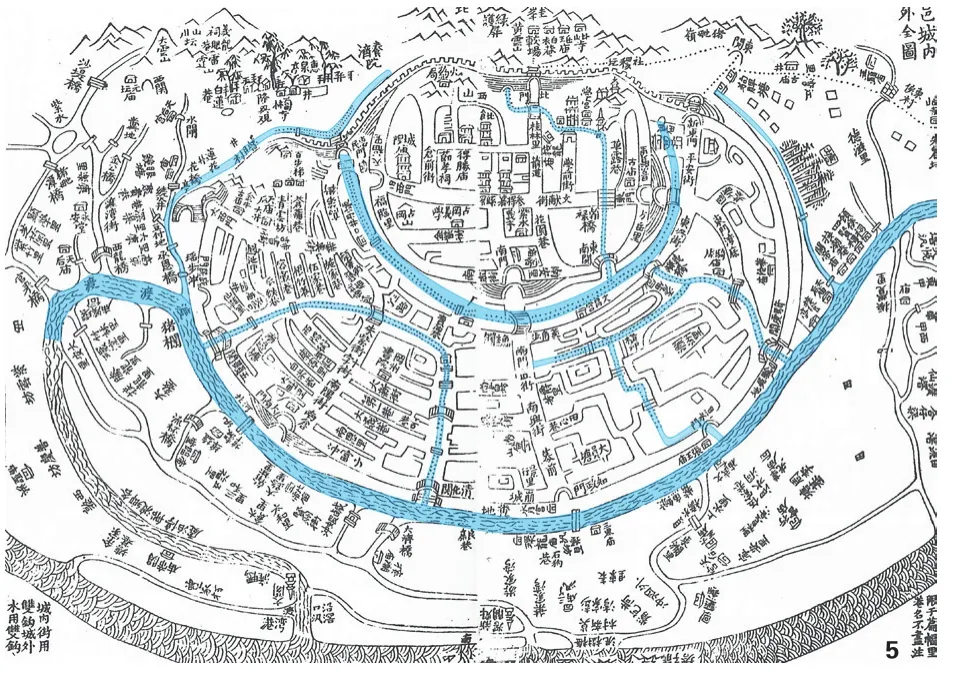

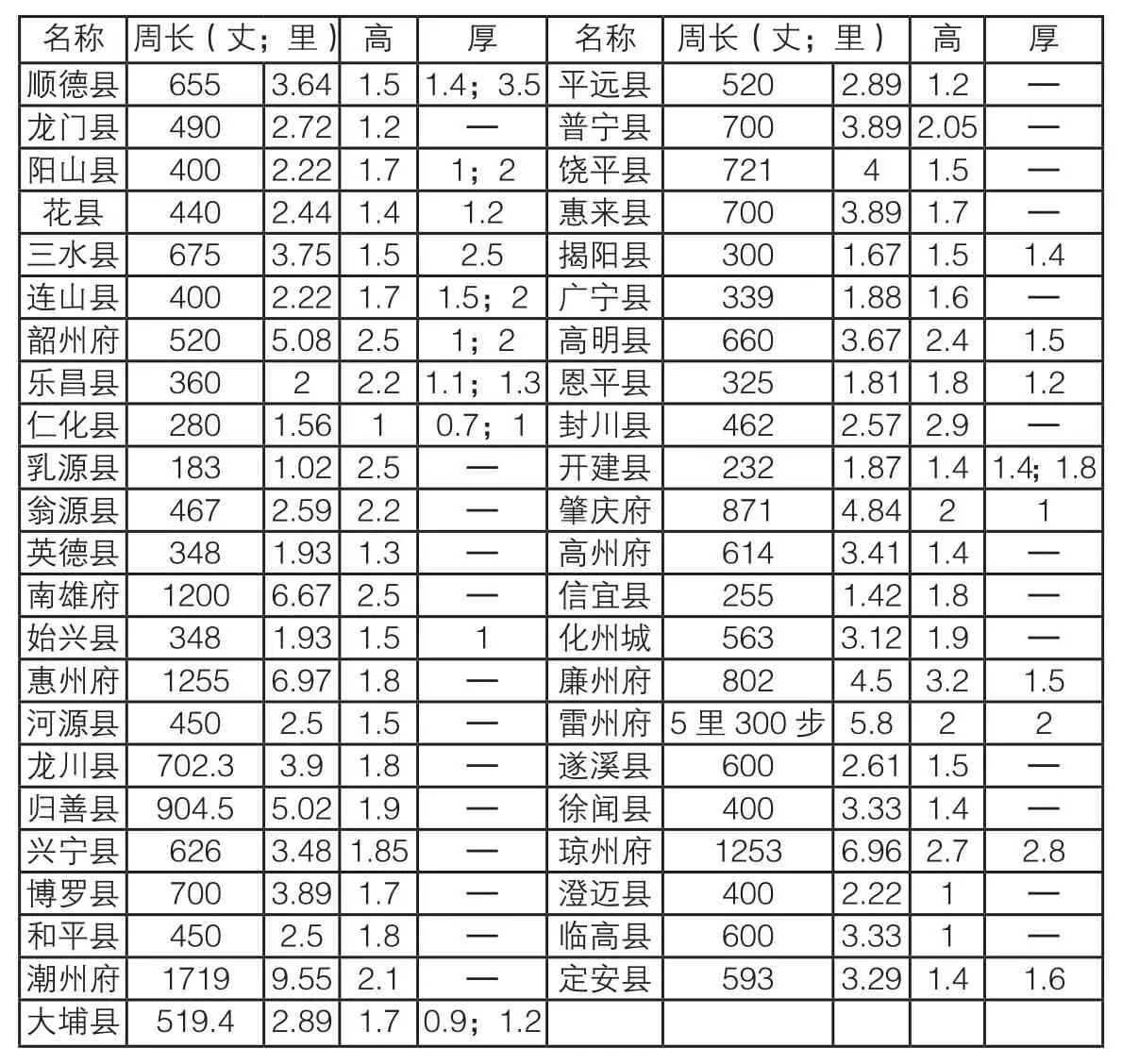

2.3 垣外城壕尺度分析

城壕是城墙外围的一道屏障。广东海防卫所的城壕普遍为单壕,也因防御需求和地理形势设重濠或不设濠,如新会所天顺六年(旧城)“外凿重濠,外又筑竹基重堑”,寇至而卒莫敢犯,万历年增建新城又形成了外壕[3](图5)。城壕理想尺度是“阔必三丈五尺(11.424m),愈阔愈好,深必一丈五尺(4.896m),或二丈,愈深愈好”[6]197,宽度至少使攻击者无法跨越,深度大于一人高加臂长。根据史料统计城壕尺寸如表4,广东海防卫城壕宽1.2到6.5丈,平均宽度为3.4丈(11.1m),千户所城壕宽在0.8到6.0丈,均值2.4丈(7.9m),一般会在防御薄弱的城角加宽;同样,海防卫城壕深在0.65到3.2丈,平均深度1.5丈(4.9m),千户所在0.4到2丈,均深1.1丈(3.5m)。由此,海防卫所城壕的宽深数值分布范围较广,基本满足最低防御需求。

卫和千户所城壕宽深平均值比值分别约为2.3和2.2,且卫城城壕宽度、深度和长度的均值与所城的比值分别约为1.4、1.4和1.9,可见城壕与城的等级也有一定相关性。另外,城濠周长均值(1157和599丈)与其城墙均值相近,足见城壕和城池规模确有一定规制并在各卫所得到较好执行。

3 海防卫所与内地卫所、府县城垣尺度的比较

城的规模和布局一般取决于它的行政级别,是高度中央集权和政令统一的反映[18]312。卫所和府州县分属军事和行政体系。内地卫所和海防卫所同为卫所军事体系属腹内卫所,但防御对象分别主要针对内地动乱与外来海寇,建设体系和时间等也有所差异。将广东府县和内地卫所作为对照组,以明确海防卫所城垣的尺度特征。另外,因内地所城几乎都与县城合设,且数量可观,而海防卫、内地卫和府城三者互相存在合设,数量相对甚少。为使比较分析更明晰,参与统计计算的县级城垣仅含非卫所型的城池;府城、内地卫和海防卫的统计依据城池具体属性,有所交叉叠合(表5、6)。

图5 新会所增筑外城构筑重壕

表4 广东海防卫所城壕尺度统计(长度单位:明制丈)

表5 明广东府县城垣周长和高厚尺度(单位:明制丈)

图6 海防卫所城壕宽深模式图(6a:卫城城壕宽深模式;6b:所城城壕宽深模式)

3.1 城垣周长规模的比较

明代城池城垣周长与规模有明显的等级特征。如:(全国区域)府城规模较大,多在6里以上以9里最多,县城的规模较小在2~5里[10]。从城周长平均值和分布情况两个方面,对海防卫所、内地卫所和府州县三者作比较分析。

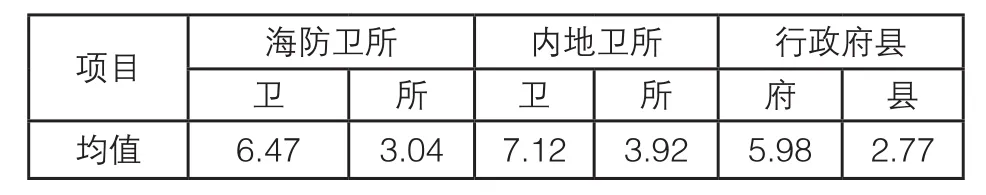

从城周长均值来说:

(1)海防卫、内地卫和府城规模相当,均值为6到7里左右,集中范围在5到8里;海防所、内地所和县的规模相当,均值在3到4里,集中范围在2到5里。城池规模影响因素是多样的,城池等级是主导明代城池规模最重要因素,某一范围内同级城池规模大致相近[10]。那么,卫城与府城在城池等级上相当,千户所与县对应,即卫所这类军事城池规模等级是类比行政城池设置。

(2)卫城(含内地卫和海防卫)城周数均值要比府城略大,主要原因是卫城军事功能复杂、人口庞杂。内地所城城周均值比海防所、县的要大的多,主要原因是部分内地所城与府城合设。

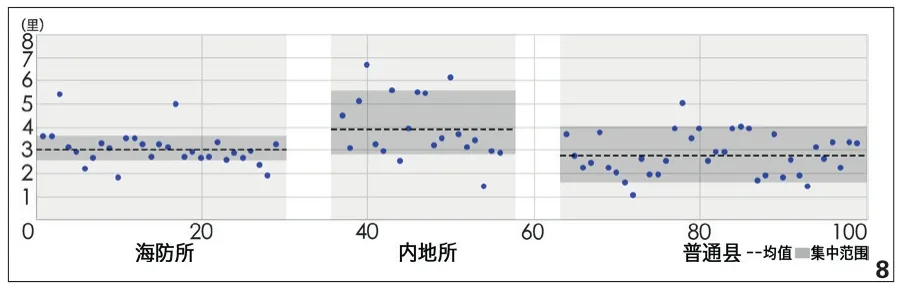

从城垣周长分布(图7、8)来看:

(1)卫城和府城样本数量少,且三者部分同城分治,以至海防卫、内地卫和府城的分布范围和集中程度相近,其中海防卫城城周长分布比另外两者略集中。

图7 明广东海防卫、内地卫和普通府城城垣周长分布图

图8 明广东海防所、内地所和普通县城城垣周长分布图

图9 明广东海防卫所、内地卫所及普通府县城墙高厚模型(单位:明制丈)

(2)海防所、内地所、普通县的城垣周长主要分布范围分别约为2.7~3.6里、2.9~5.5里、1.7~4里,其中海防所尤为集中。主要原因是,海防所建设体系和时间统一,而内地所和普通县建置时间和体系视各地情况而定。

3.2 城垣高厚尺度比较

将海防卫所的高厚尺度与内地卫所和普通府县进行对比,各高厚尺度均值如表8。由此,海防卫、内地卫、府城的高度均值和厚度均值分别比相应的海防所、内地所、县城的数值要大,比值在1到1.5倍之间。可见,明代城墙的高厚尺度与城池等级相关。其中,海防卫与所、普通府与县城墙高厚的等级关系更明显,高度比例均约为1.3丈,厚度比约1.5丈;而部分内地卫所跨城池等级与府县合设,故等级关系相对较弱。

另外,在城垣截面高与厚的比例方面,海防卫和所的比例分别是1.14、1.29,内地卫和所分别是1.10、1.41,普通府县分别是1.04、1.12。其中,所城、县城城垣的高厚比值要比卫城和府城大,反映出卫城和府城的城垣高度增加时,厚度也要相应增加更大的增量,才能保障稳定性。明代广东城垣的高度普遍比厚度略大,此比例关系是经济和建筑技术支撑下的满足军事防御的城垣做法的体现。

可见,明代对城垣尺度有严格等级规制,在周长规模、截面尺度等方面均有体现。军事卫所体系类比行政府县设置,在城池规模等级上对应。建置时间集中、建设体系统一的海防卫所,表现的城垣尺度规律更明确。

表6 内地卫所城垣周长和高厚尺度(单位:明制丈)

表7 明广东海防卫所、内地卫所和行政府县城垣规模均值(单位:明制里)

表8 海防卫所、内地卫所和府县城垣的高度均值和厚度均值的比较(单位:明制丈)

小结

广东海防卫所城防工程具有一定等级和规制,是明朝政治高度集权的表现。主要体现在:1)卫城城垣的周长、高度、厚度的均值分别约是千户所城的2.2倍、1.26倍和1.48倍,城池规模是所城的4.7倍与兵力之数成正比。2)城垣其他构成要素——敌楼、角楼、窝铺、串楼、雉堞和马道等对城池防御起到补充作用,在分布及形制上表现出基于军事作用考量的规制。3)卫所城壕宽度约是深度的2倍,亦反映城池等级,其中卫城城壕的宽、深和长度的均值分别约是所城的1.4、1.4和1.9倍。4)海防卫所建置时间集中、体系统一,所受影响因素较小,比内地卫所和普通府县的规律性更强。当然,广东海防卫所的城防工程也某种程度上因地制宜,为探索其一般规律而所有轻重,特此表明。

图、表来源

图2 :改绘自(乾隆)《海丰县志•卷一•舆图》。

图5 :改绘自(道光)《新会县志》卷一《图说》。

其余图、表由王珍珍绘制。

注释

1)有记载的五个卫城的雉堞平均数为2188个,城池平均周长约6.5里(明制),求得其雉堞密度为1.7m;同样的,除却雉堞数目过大的新会所和香山所,余下15个所城的雉堞平均数为844,故而雉堞间距为2.1m。

2)表中数据源于各地方志,详见OSID码,论文后附录。