地域文化与绿色技术交融建筑创新理论与实践*

2021-03-03冒亚龙葛毅鹏冒卓影

冒亚龙,葛毅鹏,冒卓影

引言

建筑文化与建筑技术一直是建筑设计中的两个核心要素。中国城市建设经历了史无前例的大发展,但城乡历史文脉和地域文化逐渐丧失,建筑资源消耗巨大,环境污染严重。如何结合国情,弘扬地域文化,走绿色建筑创作道路,是当今建筑科技领域的前沿课题。以前学界对地域文化、绿色技术孤立研究比较广泛,但两者交融的研究较少。华南理工大学建筑设计研究院针对以上问题与不足,凝练出地域文化与绿色技术交融的建筑创新理论体系,是何镜堂院士“两观三性”建筑理论体系的深化与拓展,从理论体系、方法体系、技术体系三个层面,探索具有中国特色的建筑创新道路,对于传承与创新地域文化、节约资源与保护环境、引导城市可持续发展,具有重大意义。

1 地域文化与绿色技术交融建筑创新理论

中国正在加速城镇化,每年房屋竣工面积达到30多亿m2,大量的城乡建筑需要优秀的设计、成熟适宜的建筑科技,以及建筑创新理论、方法与技术。城市建设采用大拆大建的模式,盲目扩张,导致城市风貌趋同,千城一面,建筑贪大、媚洋、求怪,特色缺失,文化传承堪忧。同时,由于绿色建筑科技缺乏,建筑业资源消耗巨大,每年消耗的水泥和钢材占全球 40%以上,建筑垃圾数量庞大且不能循环利用,建筑能耗已超过工业和交通,占能源消耗总量的 1/3[1]。针对建筑创作中地域文化与绿色技术及其融合问题,华南理工大学建筑设计研究院结合中国新型城镇化发展的重大需求,凝练出地域文化与绿色技术交融的建筑创新理论体系,从哲学层面凝练出科学与艺术间的辩证关系,揭示出建筑创作的本质规律。

1.1 地域文化与绿色技术交融的本质规律

建筑是物质和精神、技术与艺术的综合体[2]。建筑技术与文化是设计中的两个核心要素,两者既相互制约,又相互促进,是一对矛盾。建筑设计就是在解决技术与(文化)艺术矛盾的过程中演进,是建筑发展的本质规律。地域文化是建筑存在的根基,也是艺术的源泉;绿色技术包涵了地域生态文化的智慧,是建筑科技发展的趋势;地域文化与绿色技术融合与交融,是建筑空间艺术对绿色技术的完美表达,是对地域文化的传承与创新。

地域文化与绿色技术交融的建筑创新理论体系从理论、方法、技术三个层面探索具有中国特色的建筑创新道路,在传承地域文化、传统建筑智慧的基础上,融汇自然生态的绿色技术,推进文化与技术交融的可持续发展建筑,创新理论体系如图1所示。该理论体系阐明了地域文化与绿色技术交融的哲学基础,揭示了科技与人文之间的辩证关系,凝练出两者交融创作的内在机制与系统交融的创新体系。宏观层面:总体设计与自然环境融合,地域文化与生态技术交融;中观层面:建筑形态适应地域气候与地形地貌,功能布局适应地域特色与人文环境,建筑技术采用被动为主、主动为辅的绿色技术集成体系;微观层面:细部构造融合地域文化与绿色技术,合理运用地域材料,节约资源。

1.2 地域文化与绿色技术交融的整体与可持续创新

“传承文化,发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇”[3],关键问题就在于融合协调二者辩证关系,方可实现“创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,注重城市环境宜居性和传承城市历史文脉。”[4]在城乡建设中传承创新地域文化,融合绿色技术,加强资源与空间的利用,是建设以人为本的环境友好型、资源节约型社会的基础,是促进地域文化更新、环境可持续发展的战略举措。

地域文化与绿色技术基础的建筑创新理论强调绿色建筑技术应扎根地域自然环境,融入地域文化,与建筑空间有机融合,体现出地域文化的内涵与形式,展示出建筑的品质与精神。在建筑创作中,实现绿色技术的地域化、人文化;同时,地域文化体现技术性,时代性。从而形成建筑与人、自然的融合关系,达到整体和谐,在融合的过程中实现建筑创新[5]。地域文化与绿色技术基础的建筑创新不仅推动绿色技术的发展,而且推进地域建筑文化的持续传承。其可持续性体现在建筑的地域空间属性以及建筑的使用、发展和演变等全过程中,建筑创作实践顺应自然地理、气候,传承地域文脉,节约资源,减少污染,保护环境,实现可持续的建筑创新实践。

图1 地域文化与绿色技术集成的建筑创新理论体系

2 产学研结合创新、多学科交叉创新、多专业协同创新方法体系

华南理工大学建筑设计研究院以何镜堂院士、倪阳大师、长江学者孙一民教授等学术与创作带头人基于高校设计研究院的特点,探索出产学研结合创新、多学科交叉创新、多专业协同创新的方法体系,建立创新团队和研究基地,提出产学研一体化人才培养和精品创作模式:融“研”、“教”于“产”之中,既创作了建筑精品,又促进了教学和科研[6]建立了亚热带建筑科学国家重点实验室等多个科研平台与示范基地,团队多次荣获国家级教育成果一等奖;同时,融合建筑学、规划学、物理学、材料学、工程学等学科领域,构建信息共享交互平台,形成多学科交叉的创新方法体系;此外,建立了建筑、结构、设备和绿建等多专业协同创新方法体系。

2.1 产·学·研结合创新的建筑创作方法

19世纪初,威廉·冯·洪堡以“学术自由和教学与科研统一”的思想创办了柏林大学,首次将科研拓展作为大学功能[7];19世纪末,美国威斯康新大学校长万·亥斯提出“服务应成为大学的惟一理想”的思想,使大学职能演变为三大核心内容——教学、科研以及社会服务[8]。实践证明,产·学·研相结合能有效促进教学、科研及生产之间的关系,是包括建筑学科在内的科学教育发展的主要方向。

华南理工大学建筑设计研究院经过长期探索和积累,形成了一套学科交叉,产、学、研有机结合的建筑设计方法体系,提出产·学·研结合的精品建筑创作与人才培养模式(图2),发挥科研、教育、生产在信息优势、创新思想优势与资源优势上的协同与交融。融“研”、“教”于“产”之中,既产出了建筑精品创作,又促进了教学,也提升科研水平,并创立了华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室、中国建筑学会科普基地等研究平台,培养了包括工程勘察设计大师、优秀青年建筑师、博士、硕士在内的科技创新人才[9]。

2.2 多学科交叉创新的建筑创作方法

建筑学科是一门综合性很强的学科,建筑科学与建筑设计所研究的对象不仅仅是建筑实体或空间,而是与功能、技术、空间普遍联系中的复杂事物,以及错综复杂的自然与社会问题[10],需要通过多学科的交叉从整体上予以探索和解决,需要从社会、经济、工程技术等角度,进行融贯、综合的研究,同时也需要建筑设计人员统领,开展多学科交叉创新。华南理工大学建筑设计研究院通过多学科交叉合作,运用统筹综合与交叉创新思维,在创作中综合考虑经济、社会、文化、科技、环境等因素,同时针对具体问题,融合建筑学、规划学、物理学、材料学、工程学等领域的相关知识体系(图3),依靠交叉学科思维攻克工程技术难点。

2.3 多专业协同创新的建筑创作方法

建筑设计是一项综合、复杂、循环和往复的构思过程,涉及结构专业、力学专业、电力电信、给水排水、采暖通风、室内装潢等多工种多专业,建筑创作需协调、对接与融合与各个专业的整体关系。华南理工大学建筑设计研究院依托高校大土木、电力和环境科学等专业学科优势,充分利用华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室设备与技术,系统协同建筑、结构、设备、材料、绿建、智能化等相关专业,构建多专业信息共享交互平台,促使建筑创作中,各专业人员在同一平台上针对具体问题协同攻关,开展方案比选与优化,通过多专业协同与技术集成形成创新方案(图4)[11],突破技术瓶颈,取得创新成果。

3 绿色建筑技术融合文化艺术的集成应用技术体系

将建筑艺术与科学技术完美结合,形成了地域文化与适宜技术相结合、造型艺术与被动式节能技术相结合、构造艺术与“四节一环保”技术相结合等一系列集成应用技术关键技术,建构了富含地域文化特色的绿色技术集成创新体系。

3.1 地域文化与适宜技术相结合的绿色技术集成创新

将地域性、文化性、时代性紧密融合,建构了地域文化与适宜技术相结合的绿色技术集成创新体系。宏观层面形成了总体设计与自然环境紧密结合,以及地域文化与生态技术紧密结合的绿色技术集成体系;中观层面营建了建筑空间功能及造型艺术适应地形地貌和历史文脉的绿色技术集成体系;微观层面凝练出了富含地域文化、融合绿色技术的建筑构造技术集成创新体系。部分绿色技术集成创新成果向全国推广,主编了《建筑设计资料集(第四分册)》等行业权威设计图集的编制[12]。

图2 产学研一体化创作平台

图3 多学科交叉的建筑创作

图4 多专业协同创新的设计创新平台

3.2 造型艺术与被动技术相结合的绿色技术集成

将富含地域文化元素的建筑空间、造型艺术与被动式绿色技术巧妙结合,形成嵌入自然环境的地景式被动式技术集成创新技术,解决了空间造型设计充分融合地形气候、采光通风、遮阳隔热与保温节能等被动式关键技术问题。强调“被动为主,主动结合”的绿色建筑技术的集成应用,以被动绿色建筑技术为基础,通过对建筑自身的空间形式、结构、构造、材料等方面的设计,提升建筑的物理性能,达到节能减排的目标;以主动绿色建筑技术为补充,通过建筑设备的应用,提升建筑物对于环境的适应性和使用的舒适性。

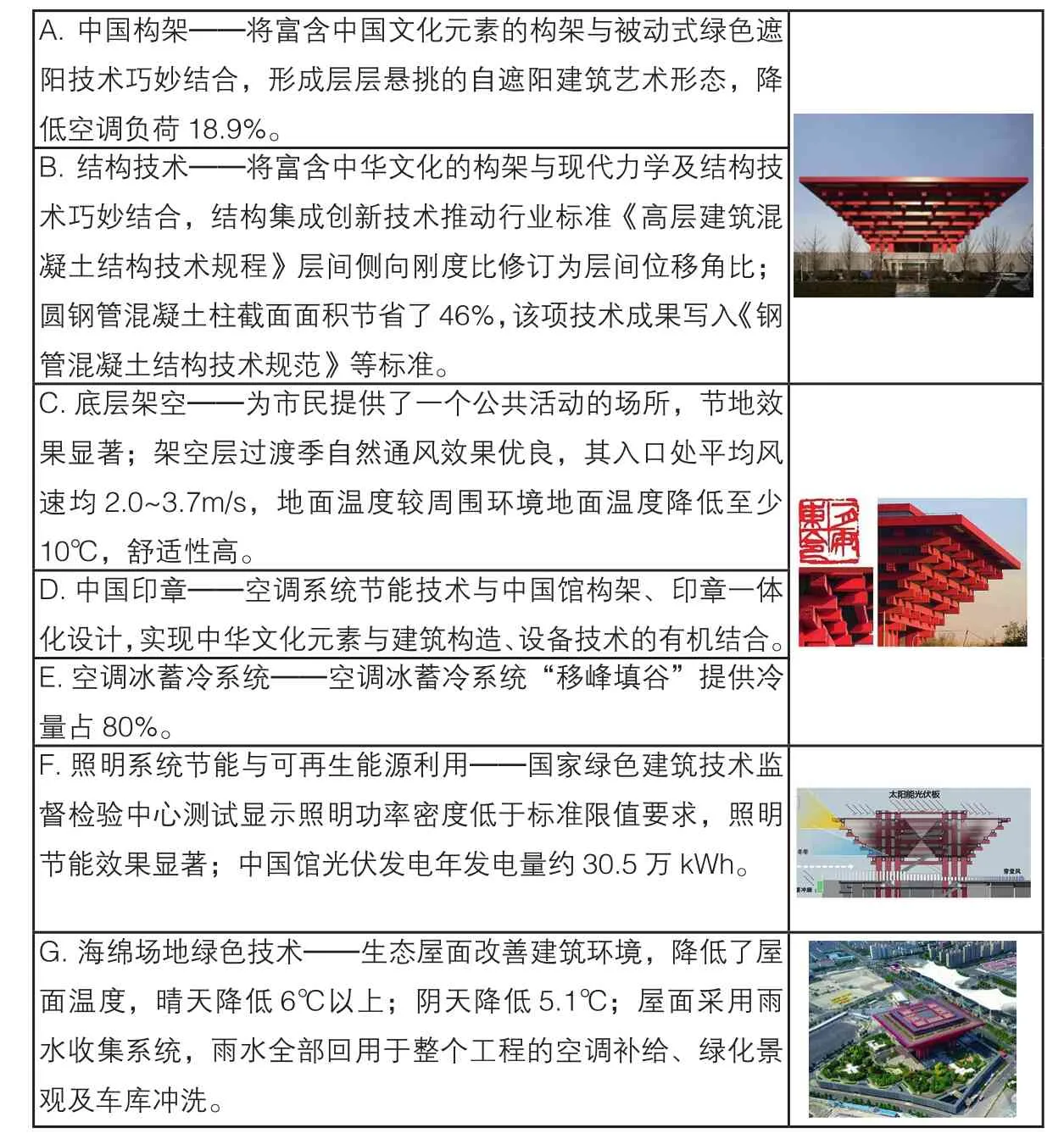

2010年上海世博会中国馆设计展示了造型艺术与被动技术相结合的绿色技术集成(表1),底层架空悬挑空间不仅成为一种独特的城市交往与休闲场所,让观者享受室外的自然美景,活动身体,愉悦身心,也成为城市对外宣传、展示的空间。此外,底层架空悬挑能够遮风、避雨,并产生明显节能效益,根据节能计算,夏季室内能耗能够降低30%。

3.3 构造艺术与“四节一环保”技术相结合的优化技术集成

将地方建造工艺、现代营造方式与“四节一环保”技术相结合,探索构造艺术与给水排水、供暖空调等设备工艺一体化设计的绿色构造技术集成创新体系,艺术地融入适宜性绿色技术,并通过智能化控制的方式提升建筑性能,解决建筑构造与围护构件热工、综合管线和设备器械的集约化设计难题。在建筑设计中,科学融入节水、节地、节材、节能、环护等绿色建筑技术,从而减少建筑的资源消耗与废弃物排放。在此基础上,充分应用建筑智能化控制技术,对各类绿色技术进行调控,使其发挥更高的效率,形成人、建筑、环境互相协调的功能环境。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程(表2)、广州珠江新城西塔、横琴岛澳门大学、天津博物馆等项目,通过各类智能控制系统,对建筑内耗能机电设备的能耗进行全面管理及节能运行控制,集成应用技术体系经济效益提高,环境效益明显。

4 见证了国家重大历史事件的创作成果

应用中华文化与绿色技术交融的“两观三性”建筑创新理论,创作了一大批具有国际影响力的重大建筑工程:中国首届世界博览会标志性建筑——“2010上海世博会中国馆”展示文化自信与中华气魄;国家公祭场所——“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程”是世界反法西斯战争胜利的重要遗产,列入联合国《世界记忆名录》。这一系列作品见证了国家重大历史事件,成为国家记忆与民族精神的象征。

表1 2010年上海世博会中国馆之地域文化与绿色技术交融创新设计

表2 侵华日军南京大屠杀纪念馆扩建工程之绿色技术与建筑艺术交融创新设计

4.1 2010年上海世博会中国馆设计

成功把中华传统文化意匠与绿色建筑技术有机融合,表达了“东方之冠、鼎盛中华、天下粮仓、富庶百姓”的民族精神与气魄,彰显了“时代风貌与文化自信”[13],是地域文化与绿色技术交融创新建筑理论指导下的经典之作(表1)。

4.2 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程设计

是多项绿色技术与建筑艺术高度融合的生态建筑,塑造战争、屠杀、冥思、和平、胜利的意境空间[14,15],成为国家公祭场所,获得国家建筑设计金奖(表2)。

4.3 其它代表性工程项目(表3)。

表3 其它代表性工程之地域文化与绿色技术交融创新设计

结语

针对城乡建设中建筑设计的重大问题,结合建筑创作领域的发展要求,华南理工大学建筑设计研究院经过长期探索和积累,建立了地域文化与绿色技术交融创新的建筑创作理论[13]。该理论是何镜堂院士创立的“两观三性”建筑理论的拓展与深化,涵盖了地域文化与绿色技术交融的本质规律;探索出产学研结合创新、多学科交叉创新、多专业协同创新的方法体系,提出产学研一体化人才培养模式,融“研”、“教”于“产”之中,既创作了建筑精品,又促进了教学科研,还培养了一批“全国工程勘察设计大师”等领军人才;同时,融合建筑学、规划学、物理学、材料学、工程学等学科领域,构建信息共享交互平台,形成多学科交叉的创新方法体系;建立了建筑、结构、设备和绿建等多专业协同创新方法体系;探求建筑文化与建筑技术相结合的集成应用技术体系,形成了地域文化与适宜技术相结合、造型艺术与被动式节能技术相结合、构造艺术与“四节一环保”技术相结合等一系列集成应用技术关键技术,建构了富含地域文化特色的绿色技术集成创新体系。

运用上述理论、方法和技术,创作了一系列具有国际影响力的建筑精品。2010上海世博会中国馆成功把中华传统文化意匠与绿色建筑技术有机融合,成为国家记忆和民族精神的象征;侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程将二战重大历史事件与节能、节地技术高度融合,成为国家公祭场所、世界反法西斯战争胜利的重要遗产;泰州民俗文化展示中心成为科学发展观的国家展示基地;澳门大学横琴校区是澳门回归中国十周年的重要历史见证,揭开了“一国两制”的新篇章;上海交通大学钱学森图书馆体现“两弹一星”科学精神与民族记忆。理论与实践成果交融了绿色技术与地域文化,见证了国家重大历史事件,展现了中华建筑的精神与气魄,彰显了中华文化自信,在国际、国内产生广泛深远影响。

图、表来源

图1~4:作者绘制;

表1~3:图片来源于华南理工大学建筑设计研究院。