面向健康促进的中小学建筑亲生物设计发展研究*

2021-03-03白晓霞

白晓霞

引言

人工化、室内化、静态化的生活方式导致儿童青少年普遍患有“自然缺失症”1)并带来相关健康风险。自然作为一种健康资源的理念虽然由来已久,然而对于中小学建筑这种特定空间类型以及儿童青少年的特殊使用人群,自然如何发挥健康促进作用的?中小学建筑如何在设计中借用自然的力量?

图1 针对全生命路径健康干预的环境战略示意

预防医学指出针对不同年龄群体所处的特定环境进行干预是既高效又节省的最佳途径[1,2],通过中小学建筑空间环境对儿童青少年健康风险进行科学调控,对于整个宏观群体健康效益巨大,图1所示为中小学空间环境作为生命全路径干预中的位置。当前我国儿童青少年健康形势不容乐观,且诸多健康问题的发生发展均与环境具有一定关联[3]。健康促进的常见途径包括环境、饮食、药物、管理等[1],然而有什么方式比让孩子去享受自然更受欢迎呢?中小学是儿童青少年在有意识情况下所处时间最长的环境,从健康视角重新审视当前中小学环境迫在眉睫。本文通过对相关科学研究和实践应用进行综述以期为基础教育设施的设计及改良提供借鉴。

1 亲生物设计促进健康的由来

亲生物一词由美国科学院院士Edward Wilson教授于1984在著作《Biophlia》中提出[4],其本意为对生命的热爱,是人类亲近对自己生存、繁衍与繁荣有利的自然要素的内在天性。“亲生物设计”(Biophilic Design)并非简单的原始意义上的回归自然,而是关注如何在人工环境中满足人们亲近自然的天性,强调借用自然要素和规律来解决当前人类所面临的复杂问题,是对自然力量和人工力量关系的重新审视,愈是高度人工化环境愈需要对环境的亲生物性进行深度设计。亲生物设计专家Stephen R.Kellert将亲生物设计分为直接体验自然(引入直接的自然要素)、间接体验自然(对自然的联想)和抽象体验自然(营造自然的空间感觉)三种模式[5]。亲生物设计的概念虽然提出较晚,但亲近自然的思想及其在设计当中的探索却远早于此。与亲生物设计极为近似的另一理念为基于自然的设计(Nature-based Solution),Nature一语双关“自然”和“天性”,基于自然的设计本身恰恰亦是基于人的天性的设计[6,7]。“亲生物设计”相比“基于自然的设计”更注重设计激发使用者的内在特征,强调自然作用与使用者主观能动性的耦合,更加符合特定空间特定使用人群的研究,因此本文采用“亲生物设计”的表述。

20世纪80~90年代,“健康促进”(Health Promoting)、“设计促进健康”(Active Living by Design)、“循证设计”(Evidence-Based Design)等相关概念先后提出,尽管其所处立场和出发视角有所差异,诸多研究成果却表现为与亲生物设计的互通、支持和促进。“健康促进”一词由世界卫生组织于1986年渥太华宪章中提出[8],宗旨在于使人们尽一切可能通过选择健康的方式使自身保持身心的最优状态,其对健康的定义涵盖了身体、心理和社会适应三个层面。“健康-疾病连续带理论”指出人体综合状况处于健康态和临床态两极之间[1],健康促进即通过包括自然环境在内的多种手段尽可能向着健康一极促进(图2)。“设计促进健康”亦发展于美国[9],强调运用多层次多学科的方法改善人们的体能活动,尤其强调环境对于日常生活的影响。“循证设计”则强调基于严谨的科学证据进行设计,并依托实践中对环境与人的关系进行验证。亲生物设计促进健康立足实践、理论和研究三个层面逐渐成型,并激发了大量研究人员和创作人员在医疗、办公、居住、教育等多个领域的探索。例如Roger Ulrich教授于1984发表在Science期刊的文献指出户外绿色景观可能影响手术患者康复[10],这一里程碑式的研究将环境亲生物性促进健康的理念推进至科学研究的高度,之后大量学者对自然与人的行为、心理、疾病等内容进行研究。因此,“亲生物设计促进健康”是在相关理论和实证研究的基础上提出的一个涉及多学科语境的综合概念。

2 亲生物设计促进健康在中小学建筑中的发展脉络

亲生物设计对于儿童青少年健康的影响在客观层面一直存续,但二者关系被认知的过程受到社会背景、教育理念、公共卫生、科研手段等多因素的影响,相关实践探索和科学研究在时间层面和地域层面并不完全重合,本文以20世纪初期明确针对特定健康问题反思教育环境的社会事件为起点,对亲生物设计在中小学建筑中的发展历程进行阐述,基本可概括为5个阶段。

2.1 萌芽:始于特殊生理健康需求的先驱运动

中小学建筑产生于启蒙运动和工业革命时期,受教育范围拓展、受教育人群增多,为了高效教育并有效管理而设立[11]。高密度人群聚集的使用特征加上对儿童青少年社会关注度极高,中小学建筑的健康性能一直备受关注。建筑学与医学领域、公共卫生领域的结合最早表现在传染病的防控[12],在中小学建筑中同样如此。专门针对健康问题而进行的中小学设计以1904年的德国夏洛藤堡社区“露天学校运动”2)最为突出,其宗旨在于为了让体弱孩子(尤其是肺结核患儿)能够接受正常教育而努力,聚焦于充足的日照和新鲜的空气这两项生命支撑系统中最基本的要素,倡导教育活动于开放空间或者户外环境进行,这场针对特殊生理健康需求的教育环境运动随后扩展至欧美其他国家[13],并对中小学建筑设计产生了深远影响,可以视作中小学建筑中亲生物设计促进健康的萌芽。

2.2 探索:服务普适健康需求的直接自然体验模式

图2 健康促进与“健康-疾病连续带理论”的关系示意

受露天学校运动的影响,中小学建筑亲生物设计实践开启了针对生理健康、心理健康、与教育的关系等多方面的探索,但对于自然环境的引入仅限于直接体验的认知层面。20世纪20~50年代,人们认为健康的普通孩子也应当享受类似亲自然的教育,与健康相关的阳光、空气、体育锻炼、安全卫生等内涵在学校建筑当中应予以体现,最为典型的代表是简.戴克于1928年专门为正常儿童设计的一栋坐落于荷兰阿姆斯特丹的四层开敞教室(open air school)[13,14],具体通过透明化的普通教室、共享开敞教室、悬挑结构等增强建筑与自然的交融(图3~5)。这一时期教育学家蒙台梭利提出互动式学校,认为儿童基于天性对自然环境进行观察和学习,学校环境不仅影响生理健康更塑造着儿童的心理健康,亲近自然和户外的体验是学校环境的必要条件。紧随其后,理查德.诺伊特拉强调学校设计应当基于人类现实存在的生理健康和心理健康,更为直接的提出自然式学校设计[13],这与其曾在有机建筑大师莱特塔里埃森建筑学校工作、以及为罗威尔医生设计健康别墅等经历不无关系,他将自己的设计称为“Bio-realism”[15],以科罗娜大道学校、斯凯特大道小学(图6)为代表,大面积透明的推拉墙、半室外的活动场所等设计要素充分表达了自然式学校的建筑特征,在该学校当中,集合、用餐、班级活动等均可以在户外进行。自然式学校影响深远,直至今日有关绿色校园、健康校园的学术探讨和设计实践当中仍可看到。

2.3 停滞:受社会背景制约的亲生物设计回落期

20世纪50年代后,战后各国开始经济复苏,基础教育担负高效提升劳动力素质的角色,受标准化、流程化的流水线思想影响,“编班授课+标准化教室”的模式盛行[16],形成了典型的长廊串联式多层建筑设计,仅满足基本生理健康需求,对于心理健康、社会适应的考虑极为欠缺。这种近乎统一范式的中小学建筑空间模式在世界范围内应用极广,尽管一直受到教育学家们的抨击,但直至今日仍有广泛的影响力。

图3 阿姆斯特丹露天学校教室单元

图4 阿姆斯特丹露天学校剖面解析

图6 斯凯特大道小学外景

我国中小学建筑的发展主要在新中国成立之后,建筑学报作为国内最早创办的建筑期刊,自1954年创刊以来共发表过56个国内中小学的设计案例,形成我国中小学建筑设计探索的缩影。20世纪50年代至80年代,“勤俭办学”为主要指导思想,学校建筑的基本功能捉襟见肘,以1962年上海市新建的虹关中学、合德里小学为代表[17],均采取了内廊集中式布局,空间相对封闭,对于公共活动空间、校园绿化景观等建设更是难以顾及,中小学建筑的亲生物设计几乎触底。直至80年代才得以转变,以1986年南京市琅琊路小学设计为例,逐渐开始校园景观环境设计探索[18]。

2.4 发展:面向整体健康的多重自然体验模式

随着社会发展,全民对于校园健康的认知程度提升,与此同时生命教育、自然教育、素质教育等一系列理念冲击着传统教育模式,这一切均要求校园建筑做出变革。1977年美国恩格尔教授提出以“生物-心理-社会”医学模式取代生物医学模式[19],标志着人们对与健康的考量进入整体健康观的新时期。我国中小学建筑设计领域对于整体健康观的响应起始于1986版《中小学建筑设计规范》,中小学建筑的采光、通风、安全、绿化、室内设施等健康标准显著提高。进入21世纪后各类建筑学期间中用以描述新发表的中小学案例的关键词在“安全、适用、经济”之外更多涌现“健康、绿色、生态、场所、氛围、趣味、生活、体验、适应”等语汇,中小学建筑设计实践逐渐突破长廊串联的定型模式,寻找更加友好多元的空间模式,通过空间的开放性、透明性等为学生感知自然提供机会。“习礼大树下,授课杏林旁”曾为我们描述过以直接自然为背景的教学模式,但随着人工环境成为绝对主流的学习场所,中小学建筑亲生物设计必须从空间模式到室内环境进行系统设计,亲生物设计基于医学模式在实践层面发展为面向整体健康的多重自然体验设计。

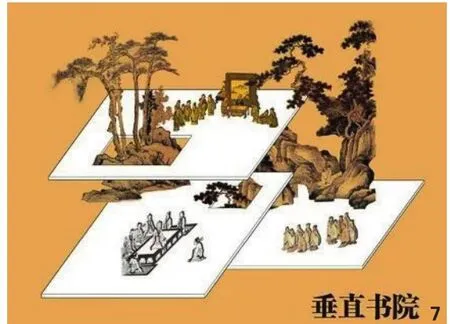

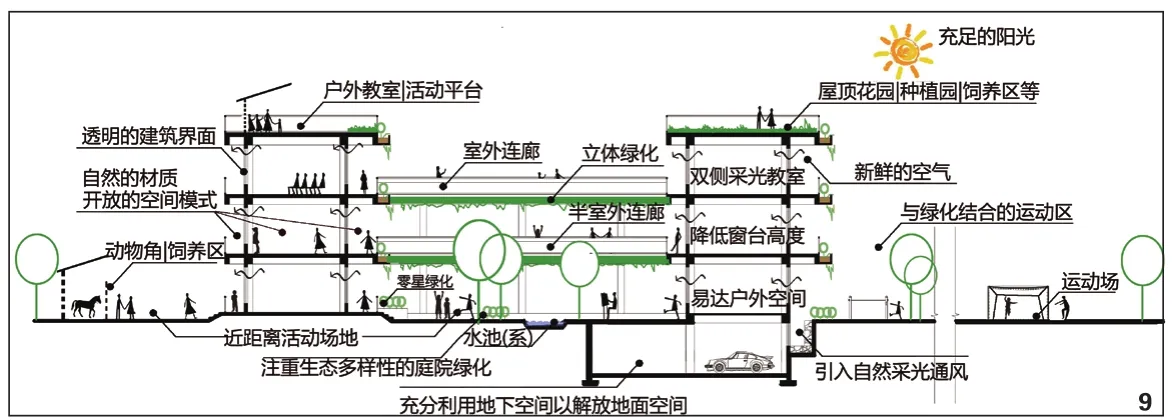

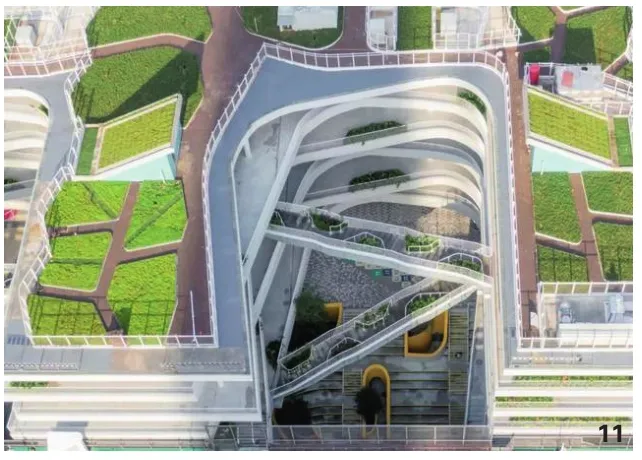

首先,以直接体验自然作为亲生物设计的基础策略,通过调动视觉、听觉、触觉等感知系统发挥自然的直接刺激作用,注重建筑空间与自然的互动关系。例如苏州科技城实验小学提出垂直书院的概念,对外打破完整性的建筑界面,形成错落的户外平台,对内采用内部庭院和立体园林(图7、8)[20]。图9所示为对于大量中小学建筑直接体验自然设计要点的概括。其次,以间接体验自然的设计作为亲生物设计的扩展策略,通过自然元素、自然材料、自然特征的提取激发关于自然的美好联想从而发挥心理意义上的抚慰[5],儿童青少年具有敏锐的想象力,间接体验自然正是基于此对自然感觉的主动扩展。例如,源计划建筑师事务所在红岭实验学校设计当中对于“山”的文脉提取与“山谷”意向转译,与立体绿化相结合形成置身山谷的感觉(图10、11),实现人工环境与自然意向的互通,尤其可贵的贡献了高强度开发中的亲生物设计探索。再如丹麦芒科戈小学在卫生间设计中通过墙地一体化的自然图案,将这一与公共卫生密切相关的空间彻底激活(图12),扭转卫生间作为附属功能经常被忽视的观念。再次,以抽象体验自然作为亲生物设计的增强策略,通过空间模式营造抽象感知自然规律的人工环境与儿童青少年学习压力、社会适应等健康问题密切相关,是建筑亲生物设计最为隐秘最为深层的内涵。例如杭州未来科技城小学的教学单元设计在支持一对多讲授模式的基础上,附加形成相对私密的个辅空间,并围绕电脑信息中心增强学生们的社交行为,探索了一种更有利于儿童青少年情绪认知、社会适应、自主学习的教室单元(图13)。

2.5 深化:依托科学研究的持续推进

设计实践中自然力量与健康的关系终究停留在理念探讨,进入21世纪后伴随着多学科交叉研究、相关成果的积累、循证设计推广等时代背景的发展,校园建筑亲生物设计进入科学推进期。一方面实践探索中所体现出的亲生物设计手法值得更加严谨的验证,另一方面科研领域的相关成果需通过设计规范、设计理念的推广才能得以落实。

多学科研究指出健康是遗传易感性和环境暴露之间相互复杂作用的结果,从庞杂的研究中剥离出针对儿童青少年的“亲生物设计-健康效益”的关系有利于进一步深化亲生物设计,该领域研究的重点受到儿童青少年健康问题的典型性、与亲生物设计的关联性等因素影响。首先,针对生理健康的研究最为基础,其中视力健康、呼吸系统健康、体能活动等相关研究在数量和认知程度上均较高,且时至今日这三类问题仍是我国儿童青少年面临的典型健康问题。其次,儿童青少年情绪紧张、心理焦虑、厌学逆反、抑郁等疾病化现象日趋严重,近年来对于儿童青少年心理健康的关注程度普遍加大。再次,社会适应作为健康的第三重内涵,指人类对其所处环境的自我调节,包括对学校的适应状态和面向未来的适应能力等内容。校园承担着家庭与社会之间的过渡角色,人际关系障碍、校园欺凌等问题均折射出当前儿童青少年社会适应与道德健康不容乐观。本研究通过跨学科的文献寻证,明晰了通过亲生物设计促进儿童青少年健康的具体关联,如表1。通过中小学建筑“亲生物设计-健康效益”的关联寻证结果揭示了亲生物设计促进健康的基本特征:(1)自然要素并非具有同等的健康效益;(2)特定自然要素与特定健康问题之间具有针对性的特征;(3)亲生物设计要素的健康效益存在系统性的叠加特征;(4)未经缜密设计的引进自然可能会带来相应的健康风险。在此基础上对校园亲生物设计要素提炼,表2进一步明晰直接体验自然、间接体验自然、抽象体验自然与儿童青少年健康的系统关联性。综上所述,我们认为依托科学研究成果中小学建筑亲生物设计正处于持续推进的深化阶段。

图7 垂直书院的概念与转译

图8 苏州科技城实验小学

图9 中小学建筑直接体验自然的设计要点

图10 “山谷”的文脉与转译

图11 红岭实验小学校

图12 间接体验自然的公共空间

图13 抽象体验自然的教学单元

表1 中小学建筑“亲生物设计-健康效益”的研究寻证

结语

通过亲生物设计激发儿童青少年的内在天性,发挥自然对于生理、心理、社会适应的积极效应,尽可能的为促进健康提供支持性环境,是亲生物设计的核心要义,也是中小学建筑相关设计与研究的基本责任。通过对过去一个世纪中小学亲生物设计的实践探索、科学研究进行系统回顾,结论显示:第一,儿童青少年健康问题与环境存在直接关联性,对儿童青少年健康的影响主要表现为预防作用和健康促进,辅助表现为疗愈作用。第二,各类自然要素并非具有同等的健康效益,多学科相关成果交叉印证更容易形成系统性指导;第三,“亲生物设计-健康效益”的关系可初步概括为环境—生理机能机制、环境—心理认知机制、环境—行为干预机制,三者结合起来共同发挥疾病的预防作用和健康品质的提升(图14);第四,环境亲生物性的研究范畴已经从直接自然要素拓展至整体空间环境的亲生物性,中小学建筑设计应当以直接体验自然为基础策略,以间接体验自然为扩展策略,以抽象体验自然为增强策略形成系统化的设计思想。

表2 亲生物设计要素-健康问题的关联矩阵

图14 亲生物设计促进健康的作用机制示意

我国正处于基础教育设施新建、扩建、改建的发展时期,健康形势与教育改革共同呼唤校园的亲生物性。中小学建筑亲生物设计以儿童青少年内在的天性为出发点,从健康促进角度对教育环境与自然体验的关系重新审视。近10年间自然环境对于人体健康的影响向着量化研究发展,包括环境要素、自然剂量、生理反馈、行为记录、心理反应的等均可通过人因反馈技术、移动监测技术、虚拟现实技术、大数据等进行更加深入的研究,多模态数据的同步分析有望进一步揭示亲生物设计影响儿童青少年健康的深层影响[36]。

无论是一所坐落于山水之间的学校还是一所处于高密度城区的学校,从空间模式到自然要素均有可以改善提升的机会,越是人工化的环境越能体现亲生物设计的健康效益,中小学建筑设计运行应将亲生物设计作为一项极具战略价值的途径贯穿始终。

图、表来源

图1、2、9、13、14、表1、表2:作者绘制;

图3、4:作者改绘;

图5、6:希勒.现代学校设计:百年教育建筑设计大观[M].北京:电子工业出版社,2014.

图7、8:张斌,李硕.垂直书院——苏州科技城实验小学设计手记[J].建筑学报,2017 (6):67-69.

图 10、11: https://www.gooood.cn/hongling-experimentalprimary-school-china-by-o-office-architects.htm

图12:段倩.世界建筑大系-学校建筑1[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2015.

注释

1)自然缺失症:nature-deficit disorder,美国理查德·洛夫在《林间最后的小孩》中最初提出,即儿童在大自然中度过的时间越来越少,高度的人工化的环境侵蚀了新一代的生活,从而带来了诸多的行为心理问题,指一种普遍的社会现象。

2)露天学校运动:我国在民国时期在教育资源短缺的情况下面向贫寒子弟不得已在户外进行教学的活动同样被命名为“露天学校运动”,但这与文中所述欧美国家为争取新鲜空气和阳光而进行的露天学校运动有着本质的区别。