经导管动脉化疗栓塞术后甲胎蛋白变化对肝癌患者预后的预测价值

2021-03-03李立新薛同春谢晓莺王艳红叶胜龙任正刚

李立新, 殷 欣, 王 妍, 薛同春, 张 岚, 谢晓莺, 王艳红, 叶胜龙, 任正刚

复旦大学附属中山医院肝癌研究所,上海市肝脏肿瘤临床医学中心,上海 200032

肝细胞癌(HCC)是世界范围内,因肿瘤导致死亡的第三大常见因素[1-3]。目前,外科手术切除、肝移植和局部消融治疗被认为是该病的根治方法[4]。然而,约70%的患者被诊断为HCC时已处于中期或晚期,经导管动脉化疗栓塞术(transcatheter arterial chemoembolization,TACE)是这些中期或晚期HCC患者的首选治疗方法[5]。现有资料[6-8]证明,TACE可明显延长HCC患者的生存期。因此,TACE目前被广泛地运用于HCC的治疗中。彩超、电子计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)和随访血浆甲胎蛋白 (alpha-fetoprotein,AFP)浓度则被用来评估HCC患者TACE术后的疗效[9-11]。

血浆AFP浓度已被广泛地运用于HCC的筛查、诊断和预后预测[12-13]。而AFP浓度的动态变化可反映HCC患者经外科手术切除、局部消融、TACE或系统治疗以后的疗效[14-15]。在临床实践中,许多HCC患者的AFP浓度在TACE术后明显下降并且一直保持在较低的水平,而另外一些患者在TACE术后,其AFP浓度仍保持在较高的水平,或TACE术后AFP虽有下降但很快又上升到较高的水平。本文主要分析HCC患者TACE术后,AFP下降幅度与肿瘤的疾病控制率(DCR)和患者的总体生存期(OS)之间的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究共招募了642例在2005年1月至2007年12月在复旦大学附属中山医院肝癌研究所接受TACE治疗的HCC患者。患者的入选标准:(1)符合依据美国肝病研究协会诊断为HCC的临床和病理依据[4];(2)接受了TACE治疗并具有完整的随访数据;(3)术前AFP浓度大于20 ng/mL。患者的排除标准:(1)术前AFP浓度小于20 ng/mL;(2)接受了TACE治疗但缺少完整的随访数据;(3)患者在介入治疗后接受了其他治疗(射频消融、肝切除或肝移植)。本研究得到了复旦大学附属中山医院伦理委员会的批准(B2014-028)和每位参与者的知情同意。

1.2 AFP检测和分组 采用免疫荧光分析法来测定血浆AFP浓度。采集的数据包括TACE术前和术后1个月的AFP数据。正常AFP的浓度低于20 ng/mL。

依据术前和术后AFP的变化幅度将HCC患者分成3组。(1)明显下降组:患者TACE术后第一个月AFP的浓度较术前下降50%以上;(2)小幅下降组:患者TACE术后第一个月AFP的浓度较术前下降小于50%但大于25%;(3)无下降组:患者TACE术后第一个月AFP的浓度较术前下降小于25%。

1.3 TACE流程 患者在TACE术前的1个月内应做CT或MRI扫描检查。TACE的过程如先前的描述[16]。肝动脉造影目的为明确肝动脉的结构、肿瘤的数目和大小、肿瘤的染色和肿瘤的供养动脉。导管要超选择插入肿瘤的供养动脉,有时使用微导管可帮助超选择插入。术中的药物主要包括5-氟尿嘧啶(5-FU,500~1 000 mg)、顺铂(40~80 mg)和一种含有丝裂霉素(10~20 mg)与碘油(5~20 mL)的乳剂,需缓慢地将这些药物注入肿瘤的供养血管。有时,对于血供丰富的肿瘤,医师还会采用明胶海绵颗粒或海绵条来加强对肿瘤供养血管的栓塞,以达到更好的疗效。术中需根据肿瘤的大小、数目、染色情况及患者的外周血象、肝肾功能来决定所用化疗药、碘油和栓塞材料的剂量。

1.4 随 访 介入术后1个月患者需做增强CT或MRI来评估介入的疗效。若患者肿瘤评估未达到完全缓解(CR)或血清AFP浓度未降到正常水平,患者需在1~2个月后再做介入治疗。若患者经肿瘤评估达到CR或血清AFP浓度降至正常水平,则仅需每隔2~3个月随访行彩超检查和AFP浓度检测,每半年随访增强CT或MRI。随访终点为患者去世或2012年12月。

1.5 肿瘤评估 一般采用改良的实体瘤疗效评价标准 (modified response evaluation criteria in solid tumors,mRECIST)的方法来评估实体瘤的疗效。当增强CT或MRI结果显示,所有目标病灶动脉期的增强显影均消失,即被认为是CR;当目标病灶动脉期增强显影的直径总和较基线病灶长径总和缩小≥30%,即为部分缓解(PR);当目标病灶动脉期增强显影的直径总和缩小未达PR或增加未达疾病进展(PD),即为稳定(SD);当目标病灶动脉期增强显影的直径总和较基线病灶长径总和增加≥20%或出现新病灶,即为PD。DCR是指患者在首次TACE治疗后半年内达到CR、PR和SD的患者比率。

1.6 数据收集和分析 收集患者的一般情况(年龄、性别和病因)、影像学资料(CT或MRI)、实验室检查数据(血浆AFP浓度和肝功能等)和患者的OS。在3组之间比较患者的OS和DCR的差异。

1.7 统计学处理 采用STATA 10.0软件进行数据分析。连续性变量采取t检验,分类变量应用卡方检验或FISH精确概率法。患者生存时间定义为第一次介入至患者死亡的时间,采用Kaplan-Meier法估计生存率,采用log-rank检验对各组生存曲线分布的差异进行检验。多因素分析用比例风险回归模型,研究多种因素对患者生存时间的影响,检验水准(α)为0.05。

2 结 果

2.1 一般资料 在总共642例HCC患者中,338例患者符合入组条件。这338例患者的基本特点见表1。在338例入组的患者中,有249例(86.1%)是男性,男女之比为2.8∶1.0,年龄34~74岁,中位年龄53岁。264例(78.1%)患者被检测出乙肝病毒(HBV)表面抗原阳性,HBV-DNA超过1×104的患者接受抗核苷酸治疗,3例(0.9%)患者被检测出丙肝病毒(HCV)阳性(这些患者由于HCV RNA阴性而没有接受过抗病毒治疗)。225例(66.6%)所患肝癌是单个肿瘤,113例 (33.4%)所患肝癌是多个肿瘤。肿瘤直径为2.0~15.0 cm,中位直径为8.0 cm。Child-Pugh分级:Grade A, 238例 (70.4%); Grade B, 95例 (28.1%); Grade C, 5例 (1.5%)。巴塞罗那分期 (Barcelona clinic liver cancer,BCLC)分期:BCLC A, 138例 (40.8%); BCLC B, 83例(24.6%); BCLC C, 117例 (34.6%)。这些患者每人接受了1~6次的TACE治疗(平均2次)。选择单个肿瘤的患者做介入治疗是基于:肿瘤体积较大、靠近血管或者患者不愿意做肝切除或肝移植。

表1 患者的基本资料 N=338

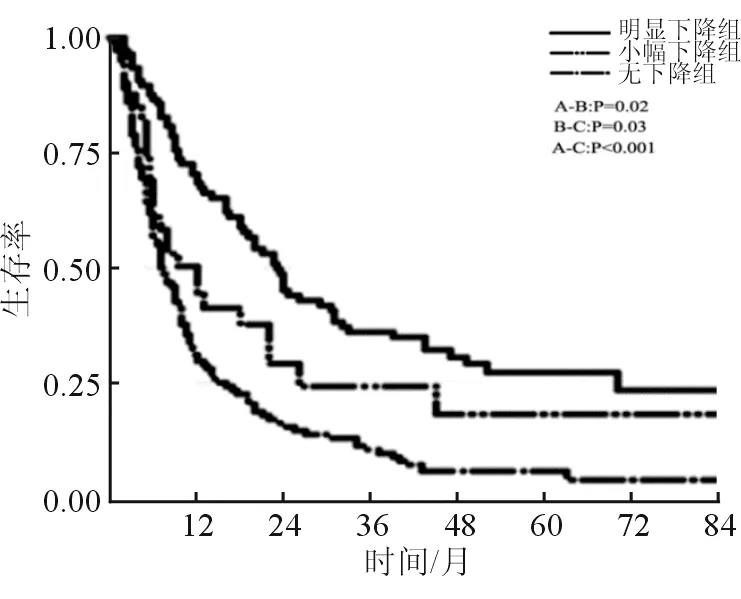

2.2 介入术后AFP的变化和患者的OS 在338例患者中,中位生存期是8.3个月(95% CI 1.5~62.0),1、3、5年生存率分别是44.9%、21.2%和15.0%。在AFP明显下降组(n=113),TACE术后的中位生存期是16.0个月(95% CI 2.0~71.0),1、3、5年的生存率分别是68.5%、36.2%和27.6%。在AFP小幅下降组(n=41),TACE术后的中位生存期是8.0个月(95% CI 2.0~46.0),1、3、5年的生存率分别是44.7%、24.5%和18.4%。在AFP无下降组(n=184), TACE术后的中位生存期是6.0个月(95% CI 1.5~41.0), 1、3、5年的生存率分别是30.0%、10.7%和6.2%。3组之间的OS有明显差异,AFP明显下降组患者的OS显著长于其他2组(P<0.001,图1)。

图 1 3组患者生存期曲线图

鉴于介入手术后肝功能的损伤可能会导致谷丙转氨酶(ALT)的持续升高,从而引起AFP的升高,进而影响患者的生存期,本研究对ALT正常和升高(>75 U/L)的患者的AFP变化进行了进一步的分析。结果显示,在ALT正常的患者(χ2=33.9,P<0.001)和ALT升高的患者(χ2=9.83,P=0.007)中,AFP的变化幅度仍是一个预测患者生存期的良好指标。

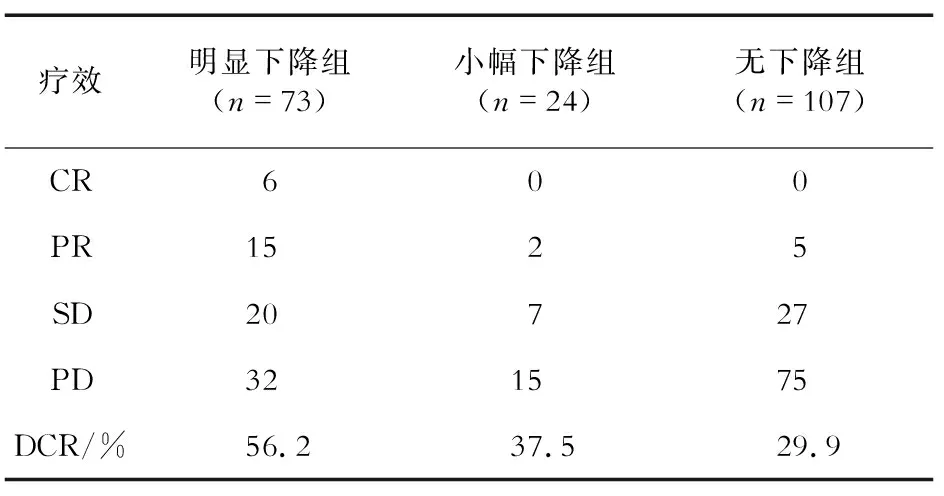

2.3 TACE术后的肿瘤评估 本研究对204例有随访CT或MRI资料的患者进行了肿瘤的评估。134例没有随访CT或MRI资料的患者则无法进行肿瘤的评估。在204例患者中,AFP明显下降组、小幅下降组和无下降组分别是73、24和107例。初次TACE术后6个月患者总的DCR达40.2% (CR: 6例、PR: 22例、SD: 54例、PD: 122例;表 2)。在AFP明显下降组和无下降组之间肿瘤控制率有显著差异(χ2=12.41,P<0.001),而在明显下降组与小幅下降组、小幅下降组与无下降组之间DCR差异无统计学意义。

表2 3组患者根据mRECIST 标准于首次介入后半年对肿瘤疗效的评估

2.4 肝癌患者介入术后的预测因素 为了进一步了解肝癌患者介入术后的预测因素,本研究采用单因素和多因素分析的方法来评估各个临床参数。根据单因素分析的结果,ALT、γ-谷氨酰转移酶(GGT)、Child-Pugh分级、肿瘤大小、血管侵犯、BCLC分期和AFP变化幅度被认为是影响患者生存期的预测因素(表3)。根据多因素分析的结果,AFP变化幅度、血清ALT水平、Child-Pugh分级、肿瘤大小和BCLC分期是患者生存期的独立预测因素(表4)。

表3 HCC患者TACE术后与生存期相关的预测因素的单因素分析 %

表4 HCC患者TACE术后与生存期相关的预测因素的多因素分析

3 讨 论

虽然近年来AFP检测已被广泛地运用于HCC的诊断,但是,通过介入治疗后AFP的下降幅度来预测HCC患者的预后尚未得到很好地运用。本研究结果显示,介入术后AFP下降幅度大的患者比AFP没有下降的患者有更好的预后(前者的OS明显比后者延长),同时,AFP明显下降的患者的OS也比AFP中等幅度下降的患者更长。血浆AFP浓度下降越明显,患者的OS越是明显延长,这可能与介入术后肿瘤的坏死有关(介入术后血浆AFP浓度下降越明显,说明肿瘤的坏死越严重)。该结论与HCC患者经过手术切除、局部治疗以及系统治疗后观察到的结论相一致[17-22]。

介入术后导致的组织缺氧抑制AFP基因的表达[23],肿瘤的坏死在治疗后AFP的下降中也起到重要的作用。治疗后AFP浓度的下降反映了肿瘤负荷的下降[24]。然而,AFP浓度在下降后不久又上升应该被认为是与肿瘤的复发有关,后者可能是由于不彻底的治疗或者是肿瘤的进展所导致。因此,AFP的下降幅度可以作为HCC患者介入术后监测肿瘤复发的一种方便而且无创伤的方法。临床上建议AFP浓度升高的HCC患者在介入术前及术后1个月应检测AFP的浓度。

HBV和HCV感染可能会导致肝功能损伤,引起ALT的升高。血浆AFP浓度也会随着ALT浓度的变化而波动。抗病毒治疗后,HCC的发生率随着ALT和AFP浓度降至正常值以下(40 U/L, 6.0 ng/mL)而明显减少[25-26]。本研究分析了ALT正常和升高(ALT >75 U/L)的肝癌患者的AFP下降幅度,结果显示,ALT浓度并未干扰AFP下降幅度在预测HCC的OS方面的作用。

RECIST标准用于评价HCC患者介入术后的疗效[27]。通过CT或MRI等影像学资料测量肿瘤直径的变化来评估抗肿瘤治疗后的疗效。改良RECIST标准在评估肿瘤疗效方面更准确、更可靠,因为,此标准考虑了肿瘤经过介入治疗后引起的坏死。本次研究按照改良RECIST标准显示,AFP明显下降的患者在介入术后的DCR明显高于AFP没有变化的患者。然而,在AFP明显下降组和中等幅度下降组之间以及中等幅度下降组和无变化组之间其DCR均没有明显的差异,这说明AFP浓度的下降与DCR并不成比例。AFP从基线水平下降得越多,反映肿瘤直径的变化越明显。因此,明显的AFP下降可被看作是一个肿瘤坏死或缩小的令人满意的信号。然而,介入术后AFP中等幅度或小幅下降并不等同于肿瘤直径的缩小,因此,AFP的下降幅度并不能反映肿瘤大小的变化。

根据以上描述的结论以及单因素和多因素分析的结果,介入术后AFP变化幅度能很好地预测HCC患者的OS。同时,在介入术后的较短时间内,AFP水平的下降要明显快于肿瘤直径的变化。因此,AFP下降幅度(尤其是明显下降组)可作为一个预测肿瘤治疗效果的早期指标。而DCR可作为一个经过治疗相当长时间以后评价肿瘤治疗效果的相对可靠的指标。AFP下降幅度和DCR可作为2种介入治疗以后不同阶段评价治疗效果的理想指标。

本次研究存在一定的局限性。作为回顾性研究,所有数据都来源于患者的病史记录,没有完整信息的病例被排除在本次研究之外。缺少部分患者影像学资料从而无法进行肿瘤疗效评价,这些因素可能会导致选择偏差。

本次研究说明,AFP下降幅度是HCC患者介入术后预测生存期的可靠指标。AFP下降幅度和肿瘤控制率可作为介入术后不同阶段评价治疗效果的2种理想的方法。