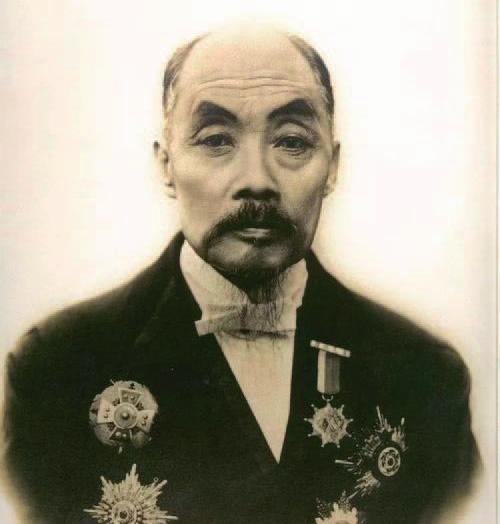

张謇其人

2021-02-04闫宁

闫宁

实业救国、教育救国、忠心为公是张謇的理想,亦是他的初心。

东濒黄海,北靠盐城,西接泰州,南临长江,南通是最早对外开放的沿海港口城市之一,“据江海之会、扼南北之喉”,与中国经济最发达的上海及苏州隔江相望,被誉为“北上海”。

一百多年前,这里因为一个人而改头换面,开启了现代化的进程。他砥砺家国情怀、矢志创新创业,勇毅精进、勠力奋斗,深耕家乡南通20多年,兴实业、办教育、建城市,开创了“中国近代第一城”,留下了无比宝贵的精神财富,激励着一代代江海儿女奋勇拼搏、追梦前行。他便是有着“状元实业家”之称的张謇。

回顾张謇的一生,状元及第的他虽脱胎于儒家传统,以“为天地立心,为生民立命”为使命,但已经在践行经济学意义上的现代企业家精神,并开启了中国近代企业的全新类型——社会企业。他在国家内外交困的情况下,秉持实业救国的理念,立足本土实际,并努力将儒家思想融入现代社会结构中,力促中国由传统农业社会向现代工业国家转变。

从商只因忧国忧民

天下兴亡,匹夫有责。

时间拉回到1895年,在那个风云激荡的年代,面对中日甲午战争所致的国内危局,有三个人各自做出人生重大抉择:孙中山选择革命,康有为选择改良,而42岁的张謇选择了实业。尽管道路选择并不相同,但三人的初心都与“家国情怀”不无关系。

从15岁一直苦苦熬到41岁,才终于大器晚成、金榜题名,张謇还没来得及细细品尝喜悦滋味,一场突如其来的山河巨变就击碎了他的前程幻梦。张謇高中状元后为官还不到两个月,甲午战争爆发。接连传来的惨痛败绩,使整个中国陷入了油锅鼎沸的大骚动中。

中日签订《马关条约》,因父亲亡故而回籍守制的张謇悲愤莫名,在日记中逐条记下了和约的主要内容,并注明“几罄中国之膏血,国体之得失无论矣”。张謇感到“国事亦大坠落,遂一意斩断仕进”,留恋所谓尘世浮名,远非他的气象格局。甲午年不到半载的仕宦生活,使张謇对清廷的腐朽无能有了深刻认识,對于所谓的仕途产生了深深的怀疑。他后来批判道:“从前中国人,从年轻到老迈,凭借读书的科举道路谋求仕途,除掉了读死书的本职以外,没有发扬个人志气和做实事的趋向。”

神州陆沉,求官何用?甲午之痛让张謇愤然从仕途转向实业救国,他意识到救国须从振兴实业入手,认为“中国须振兴实业,其责任须在士大夫”。当时贪婪的帝国主义列强从中国攫取利益,经济市场被列强瓜分,如果不发展民族工业,从帝国主义列强手中夺回市场经济,强国无异于痴人说梦。深感中国面临亡国灭种危机的张謇,与两江总督张之洞在联英抗日、创办实业等方面有不少共同语言。1895年,张之洞委任张謇负责通海一带商务,授意他在通海一带创办纱厂。

在传统的文化意识形态中,商人的地位并不高。“士农工商”的排位,让许多人都选择了通过科举获得功名的仕途。忧国忧民的张謇放弃官位,从事世所鄙夷的“商业末流”,来自家族与社会的阻力之大可想而知。但他既已下定决心,便以“舍身饲虎”的勇气,踏上创业之路。他放下身段,四处求人,集资入股。中途许多股东打退堂鼓,但张謇毫不动摇,继续奔走筹资。当时,中国棉纺机要从外国进口,价钱很贵。张謇只好利用自己状元的身份,求得新任两江总督刘坤一的支持。1898年,大生纱厂正式在南通的唐家闸破土动工。

一场现代化的实践

1899年,一座拥有20400枚纱锭的近代化纱厂——“大生”在南通唐家闸建成。“大生”取自《周易·系辞》“天地之大德曰生”。“大生”二字也寄托了张謇的理想:服务社会,造福民生。

大生纱厂投产后,规模不断扩大。为保证原棉供应,张謇先后在黄海海滩办起20多家盐垦公司,到1907年,已围垦土地近10万亩。垦区进行了大规模的兴修水利、改良土壤工程,使得原本荒芜不堪的南黄海之滨逐渐成了一块肥水宝地。他还创办了大达轮步公司,开辟了南通到上海的轮船运输航线。

19世纪末20世纪初,张謇以大生纱厂为核心,创办了与纱厂相配套的油厂、面粉公司、肥皂厂、纸厂、电话公司等20多家企业,构建起从源头到终端的产业生产链。一个轻重工业并举、工农业兼顾、功能互补的地方工业体系就此形成。

大生纱厂的创办成功,不仅促进了一批企业的兴起,使原本荒芜的地区变成了兴旺发达的工业区,随着南通的日益繁荣,金融业也随之得到发展。1920年,南通淮海实业银行宣告成立,并在扬州、南京、上海、镇江、苏州等地设立了分行。在张謇的建设下,南通从一个封闭落后的小城发展成一个积极学习、吸收世界先进技术的模范城市。

“南通模式”的影响不只是在南通,实际上,张謇在南通现代化的试验和探索中取得的成就可以影响全国。经过长达30年、全方位、系统性的早期现代化实验,南通从一个封建闭塞的小城一跃成为当时著名的“模范县”,被外国人誉为“中国的乐土”“理想的文化城市”。正如张謇回南通的初衷:“以成鄙人建设一新世界雏形立志,以雪中国地方不能自治之耻。”

功成不必在我

张謇创办大生纱厂,而且不断扩大规模,可是在筹办期间竟有前后五年未用厂里一文钱。他所办企业成为维护地方民生、发展中国经济、与外商争夺“利权”的手段,也成为投入巨款兴办教育、博物馆、慈善等事业的资金来源。

张謇在南通建设的重要特色是实业建设与教育文化建设并重。他曾提出:父教育,母实业。无论在他权力鼎盛、事务繁忙时,还是在他退出政坛、能量微薄时,都不遗余力办教育。

他力主中西合璧的新式教育从娃娃抓起,从幼儿园、小学、中学、职业教育开始,覆盖全社会而不留任何盲点。他自己生活上至勤至俭,却倾其所有,连续十几年,一口气办了370多所各种门类的基础学校,完成了一个完整的近代国民教育体系。

张謇认为,小学为先,师范为本,办基础职业教育,是数十年后彻底提升国民素质的根本之法。他和黄炎培一起创办了中华职业教育社,甚至还去改造妓女和囚犯,去教盲哑人。张謇所办学校里出来的是一批批优秀基层教师,一批批有文化的工人、农民,一批批医生与农技师,一批批学会基本技能的残疾人和被改造过的囚犯、妓女。这些人化成了中国现代化沃土中的一粒粒种子,成了中国国民素质脱胎换骨过程中的一滴滴清泉。

功成不必在我,功不必急功近利而成,功当在多年后验其效。一百多年来,正是这些有文化的普通人,持续孕育出中华人民共和国的几代各界骨干。张謇创办和支持过的那些学校,多年后都发展成为海内闻名的大学。他1902年创办的通州民立师范学校附设农科,成为扬州大学;他1905年支持创办的复旦公学,成了复旦大学;他1915年参与创办的南京高等师范学校,成了南京大学、东南大学、南京师范大学和上海财经大学;他1917年支持复校的同济医工学堂,成了同济大学;他曾经资助并任校董的南洋公学,成了上海交通大学;他参与发起并任校董的暨南学校,成了暨南大学。还有一批他创办的更为专业化的技术学校,也成了各行业的最高学府。如他1910年创办的中国陶业学堂,如今是景德镇陶瓷大学;他1911年创办的吴淞商船学校,现为上海海事大学和大连海事大学;他1912年创办的南通纺织专门学校,现为东华大学;他1912年创办的吴淞水产学校,现为上海海洋大学;他1915年创办的河海工程专门学校,现为河海大学。

张謇用30年时间展现出“状元实业家”的时代风采,他恢弘的发展蓝图、前卫的发展理念、先进的发展手段,为处于救亡之中的中国注入一股生命的活力,为位居江海一隅的南通营造了新世界的雏形。实业救国、教育救国、忠心为公,是他心中的理想,亦是他的初心。怀揣梦想,笃定前行,愿中华大地上出现更多新时代的“张謇”。