从美院到书院

2021-02-03李睦

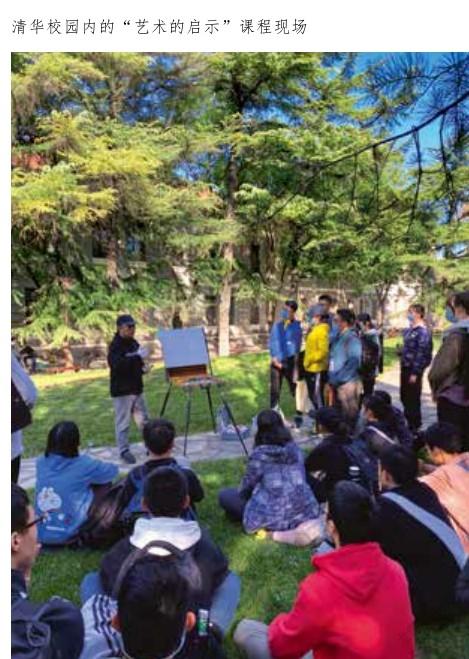

近些年来,社会对艺术通识教育的认识发生了很大改变,艺术课程在通识教育中的重要性得到了重视。清华大学采取了很多具体措施加强通识教育中的艺术课占比,如为理工、人文、社科等学科的学生开设专门的艺术课程。在多年前提出的“无体育不清华”的理念基础之上,学校似乎也在思考“无艺术不清华”的意义和可能性。虽然课程在实施的过程中还有很多问题要解决,但将艺术融入通识教育的探索已迈出了令人欣慰的一步。

其中,新雅书院的艺术通识课程具有一定代表性。新雅书院(以下简称“书院”)是清华大学为探索本科教育改革而特设的学院,其特色是建立以通识教育为基础、通识教育与专业教育相结合的本科教学体系。与其他普通专业不同,其学生在入学时不分专业,而是先接受以数理基础和人文社科基础为核心的小班通识教育,一年后可自由选择清华大学的任何专业(临床医学除外)以及两个特设交叉专业“智能工程与创意设计”(CDIE)、“政治经济与哲学”(PPE)进一步学习深造。

这种通识教育的模式目前尚在探索阶段,国内有类似探索的高校还有北京大学元培学院、中山大学博雅学院等。本文以“艺术的启示”课程为例,探索综合人才培养模式下的艺术通识课程。

一、书院里的艺术课

“艺术的启示”这门课程,虽然每年只开设一次,课容量也不大,但具有重要的研究价值和象征意义。在我看来,艺术不应该只是美术学院的事。如果一所综合性大学所关心的只是少数美术家、设计师、音乐家的培养,而忽视绝大多数学生审美素养的提升,这是不公正的,也是不负责任的。作为艺术专业的教师,我们应该为更多的学生做点什么。就如新雅书院的学生,他们的综合成绩都非常好,解决问题的能力普遍很强,但相对而言发现问题、提出问题的能力却有所欠缺,这将成为他们未来发展的瓶颈。这种能力的培养和提升又与通识教育密切相关。而缺少艺术教育的通识教育,不能称作通识教育,至少不能算是完整的通识教育。

“艺术的启示”课程开设之初,学校希望能以专业的标准要求学生,于是“专业”的概念是什么就变得至关重要。是将美术学院的专业课原封不动地搬到书院的课堂上,还是将学生当作“票友”,以提升素质和修养的名义进行培训,这恐怕是所有从事艺术通识教育的教师都要面对的问题。其实,学校提出所谓专业水准的教学要求,是希望引起学生对这门课的重视,而不是想把他们培养成专业的艺术家。这门课程设立的初衷是要改变很多学生将专业视为职业、将学习过程视为职业培养的错误观念,学习文化、提升个人的整体素质才是高等教育阶段学生学习的根本目标,也是艺术通识教育的目的所在。

所以,通识性教育的问题值得我们认真研究:对于综合性大学来说,是否拥有针对全体学生的,包括艺术教育在内的完整的通识教育;对于艺术类高校来说,是否拥有针对美术学院、音乐学院以及其他艺术类专业学生的,包括人文教育、科学教育在内的完整的通识教育,都是非常重要的。专业的训练和教育在快速培养专业人才的同时,有可能演变为职业训练的工具,反而不利于学生价值观的塑造和综合素质的培养。

“艺术的启示”这门课的目的更多是培养学生的思维方式,希望通过16周的时间逐渐培养学生独立思考和审美判断的能力,使他们能够主动地发现美、认识美、理解艺术作品的价值,由此引发更多思考。这种能力将会影响学生的一生,因为审美能力是所有判断能力最终形成的基础之一。

清华大学的育人理念是“三位一体”,即价值塑造、能力培养、知识传授。这三者的概念非常重要,更重要的是它们的排序:价值观的塑造在先,能力的培养和知识的传授在后。知识和能力并不是教育的最终目的,价值观的塑造才是核心。而以艺术教育为手段的审美教育不仅有助于学生价值观的塑造,也兼具能力培养和知识传授的双重职能。当然,在学生价值观塑造过程中发挥作用的绝不仅仅有艺术课程,还包括文、史、哲、自然科学等方面的许多课程,它们同样作用巨大。艺术通识课程开设至今已有8年,从效果来看,艺术教育的独特性和不可替代性已經得到了印证,学生从艺术课程中接受的思维训练比他们所认为的要多得多。

每次上课,我都会向学生提出一个问题:你是否独自面对过一件艺术作品,并且与它产生交流?很多非艺术专业的优秀学生,甚至很多美术学院的学生都从未有过这样的体验。更多的时候,他们是被人告知哪些是名人、哪些是名作。学生更习惯查看标签、查阅资料,然后记录下他人提供的经验,再将之视为自己的学习收获,视为评价艺术和生活的准则。事实上,这并不是感知艺术的过程,只不过是一个分析和整理知识的过程。因此,在美术馆观展时,我会建议学生先不去看美术作品的标签,而是直接信步浏览,看看哪些作品能够触动、影响自己,然后再去追根溯源、查找资料。这样才算得上是与艺术作品有了真正意义上的交流,才能得到真实的体验和收获。因此,“艺术的启示”这门课有一半的时间用于绘画实践,让学生身体力行地感受绘画,寻找在自己身体里生成的对艺术的认知,以便让他们今后用这样的能力去洞察这个广袤、复杂、未知的世界。

二、不要做打着教师标签的艺术家

现在许多教师更愿意做一个好的艺术家,而不是一个好的艺术教育家。这些年,很多艺术教师在工作中的纠结、矛盾和沮丧多数都与这个问题有关。教师们既要从事教学又要考虑创作,但创作和教学毕竟是两件完全不同的事情。在一定意义上,两者还是相互对立、相互冲突的。艺术讲求个性,教育讲求共性;艺术家追求极致,教育家倡导多元。当必须同时兼具艺术家、教师两种身份时,教师在教学过程中产生困惑在所难免。

因此,很多艺术学科的教师在教学中更关注的是艺术的风格样式以及技能,抑或是个人技术的发展,反而对艺术背后的观念和文化,也就是形成风格和技术的原因以及文化之间的因果关系并不在意。这会让学生处于“知其然”的自满状态当中,而忽视了“知其所以然”的重要性。可见,处理不好艺术教育和艺术创作之间的关系,两者都会受影响,甚至两败俱伤。相反,如果我们能够恰当地平衡好两者的关系,则二者都可以受益,最终让我们的学生受益。

因此,艺术教师不应做一个“打着教师标签的手艺人”。虽然做一个优秀的手艺人很重要,但做一个拥有手艺的教师更重要。当我们作为高校教师,兼有教师和艺术家的双重身份时,要做的远不止传授技能、讲授经验,而是要对学生的价值塑造负责任。实际上,艺术教育要求教师做的并不仅仅是发挥自己的艺术特长,而是利用他们的艺术特长去激发学生的潜能,这就是艺术教育和艺术创作之间的平衡,也是艺术教师应有的教学状态。做不到这一点,艺术家在高校担任教职就没有意义。哥伦比亚大学教师学院著名学者朱迪斯·伯顿教授(Judith Burton)在清华大学举办讲座时谈到最多的就是“艺术家如何成为一个教育工作者”,这个问题值得所有从事高等艺术教育工作的教师认真反思。

三、艺术教师应该教什么

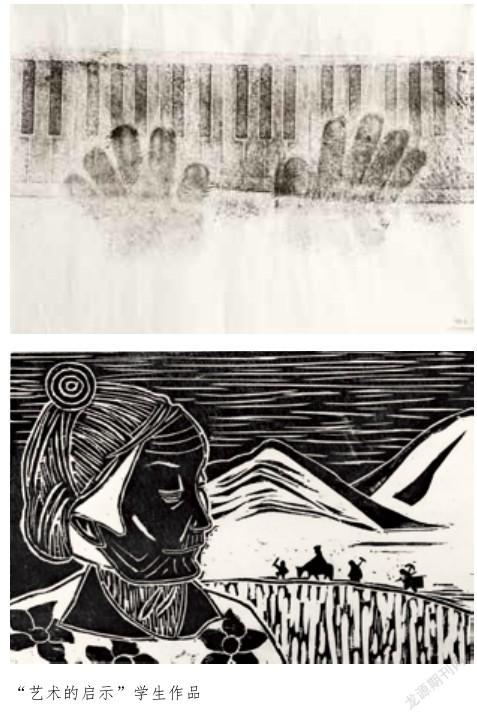

新雅书院里有专门的画室供学生上课和画画。很多学生是平生第一次拿起画笔,开始都多少会有一些不知所措,但经历了从畏惧到喜爱、从喜爱到自由创作、从自由创作到表达的过程后,他们会逐渐进入属于自己的思维状态。

曾有这样一件事让我印象深刻。有一次上课,当我准备看一个学生的素描时,他用身体挡住自己的画说:“老师,你别看,太丑了。”这让我感到十分不解,也十分难受。这个学生非常优秀,未来可能会成为数学、物理、法学等领域的精英,但如今他却被一种既定的艺术标准限定住了。他认为以达·芬奇为代表的文艺复兴时期艺术标准以外的艺术都不能算是艺术,甚至是不美的。他会对自己不能熟练地运用解剖、透视、比例等方式去描绘事物感到惭愧。如果这样下去,他可能会选择远离艺术,将艺术的判定权拱手于人,交给那些符合标准的人——哪怕那些人存在于遥远的时代。对很多非艺术类专业的学生来说,艺术就是这样被逐渐放弃的。

这样的情况相当普遍,而从我内心来说,无法容忍一个绝大多数学生与艺术永远无关的教育局面。这一现状非得改变不可,并且要一代一代地改变下去。由此就会涉及一个新的问题,一所研究型大学里的艺术教师到底应该教什么、怎么教。艺术通识教育面对的是全体学生,而不是少数的专业学生。如果教师的教法与专业艺术院校的做法一样,那么研究型大学的文化水准何在,艺术教学与艺术教师存在的意义又在何处?

过去很长一段时间,艺术教师的教学对象是艺术类专业的学生,因此他们会习惯性地将注意力放在艺术教学的专业化和职业化上,而忘记我们原本应该为全体学生的艺术教育承担责任,进而忽略非艺术生接受艺术教育的权利。其实,无论教育对象是谁、所学专业是什么,艺术教育的本质是培养学生发现、认识美的事物的能力,而不是记忆、模仿、制作事物的能力。更具体地说,艺术教育是引导学生通过艺术认识生活、适应生活,并在此基础之上改变和创造生活。这才是本科艺术教育的根本,也是艺术必须融入通识教育的原因。

如今的学生解决问题的能力很强,但发现、提出问题的能力却不够。这主要是思维方式的原因,比如:在感性和理性的辩证关系中,学生们更注重理性,忽视感性;在艺术和科学中,他们更注重科学,忽视艺术;在技能和创意这两个相关的概念中,他们更注重技能,忽视创意。他们把技能、科学等同于理性思考,殊不知,这种理性思考更多的是基于以往经验认知形成的固定思维,而他们却用这些思维来指导自己的学习和生活。

学生们的思维定式需要用艺术通识教育一点点地融化,而这正是艺术教师的使命和义不容辞的责任。他们要帮助和引导学生探索什么是理性、什么是感性、什么是科学、什么是艺术、什么是技能、什么是创意,以及理性与感性、科学与艺术、创意与技能之间的相互关系。作为艺术教师,除了艺术专业教学的议题外,还有太多的事情值得去做、太多的问题值得去思考。

1.跨界与触类旁通

面向全体学生的艺术通识教学在实践过程中也存在课程定位和学科归属方面的困惑,比如这门课究竟是理论课还是实践课。其实,这门课正好处于艺术学理论和美术学实践两个领域的边缘,绝对地归属于任何一个学科都有失偏颇。我们以往所熟悉的學科无不是在长期的探索和实践中逐步建立完善起来的。所以,我们正在面对的归类困惑的背后可能是一个崭新的领域或学科。当我们面对全体学生时,无法套用现有艺术专业的教学方式,没有现成的教学经验和标准,可能是因为我们正在做一件前人还没有认真做过的事情。如今教育领域的各种困惑与艺术通识教育的空缺是有关系的。艺术通识教育对全体学生的培养如此重要,那么探索系统、科学的艺术教育方式,思考美育或艺术通识教育的学科建设也变得非常重要。

而通识课程的特殊性,使其不能将原有的专业属性简单地移植到教学当中,艺术通识课程尤其如此。我们让学生学习艺术史、绘画、跳舞、歌唱,但这只是手段,而非目的。艺术通识教育不要求学生成为出色的艺术家。艺术只是他们通往人生坦途的阶梯,而非所有受教育者最终的归宿。通过学习艺术课程,学生并非要将自己变得更艺术化,而是要变得更加敏锐、更触类旁通,在此基础上影响自己的思维方式,多元而非单向地分析问题。因此,艺术实践、艺术理论、艺术批评等相关内容都是艺术通识课程的重要内容,它们共同促进艺术通识教育的多样性和跨学科性。美育有时候很难用常规的学科标准来界定,因此很多教育者都在倡导建立一个新学科。

2.从感性中来,到理性中去

“不假思索地呈现绘画在先,认真仔细地分析绘画在后。”这是我在教学中对学生提出的要求,也是对他们过往认识问题的方式的矫正。这不仅是一个方法问题,还是一个认识问题。因为多数情况下,学生的认识方式正好是反过来的。他们习惯根据知识来决定画什么、怎么画,宁可相信自己的经验,也不相信自己的感觉,用经验替代理性,再用被替代了的理性去取代自己的感性。这就导致思维方式永远停留在对经验的依赖中,不习惯也不认同在自己的感知引导下做出下意识的反应和选择。这是当今艺术教育和通识教育面临的问题,也是亟待解决的主要问题。“艺术的启示”这门课正是希望帮助学生打破僵化的思维,使他们认识到感性和理性之间的相互关系,改变多数学生从经验的角度认识艺术并将之等同于理性认知的习惯。

除了一般美术课程涉及的观看、听讲与绘画实操之外,“艺术的启示”课还重视学生的课堂讨论以及課下阅读与写作。正是这样的课程理念打破了传统高等美术教育中理论和实践的区隔,不少同学感受和思考艺术的范围不再局限于美术技法与美术史知识层面,而是有意识地去重新看待艺术与理性认知的关系、艺术与大学学业的关系、艺术与切身生活的关系。

有一位学生在期末作文中写道:“艺术之于我,是让我开始接受信笔而成的作品同样具有阐释的效力,换言之,心之所至便可成画,而无所谓形状、光影的纠结。譬如追随视角移动的连续描绘,将世界看作无数圆形的组合。在最后的实践课中,我似乎触摸到了艺术的状态,或者说进行了‘充满想象力的探索。”通过艺术更好地认识自己的内心,开拓思维乃至生活的可能性,这才是艺术给予人最大的启示。

艺术教育是相对于理性教育的感性教育。如今我们的教育太偏重理性思维的培养,而缺少对感性思维的引导,太偏重事物的结论性和确定性,对非确定性、非结论性的事物却很少问津。这导致了学生对艺术作品的认知障碍,也导致了他们思维的局限,抑制了独立人格的形成。这并非少数人的问题,甚至在艺术学院的专业学生中类似问题也非常突出。因此,高等教育体制以及所有的教师都应该关注这一问题。

四、没有人可以不学习艺术

大学本科的四年时间是学生接受艺术教育的重要阶段。错过了,他们将很难再有系统接受艺术教育的机会。有些人认为学习艺术并不是一件很重要的事,很多受过高等教育的人自认为与艺术永远无关。其实,他们失去了本应得到的、来自艺术的那些启示,这在他们平时的思维和行为举止中都能明显地表露出来,比如缺乏好奇心、缺少感受能力、对事物的认识方式比较单一、有较强的排斥异己感等。很显然,他们的人格发展是不完善的。

当今社会中存在很多问题,行为准则、价值观的扭曲等现象都直接或间接地与艺术教育的缺失有关。艺术教育的缺失不仅表现为很多人放弃艺术,而且体现为他们为此付出的代价。这些放弃艺术的人没有意识到这对个人生活意味着什么。当你遗忘艺术的同时,也被艺术遗忘了。

所以,艺术在高等教育中的作用至关重要,它是所有受教育者不应忽视的人生课题,同时也是能让他们学以致用的生活指南,关系到人性的滋养、价值观的确立以及完善的思维习惯的养成。如此重要且关乎社会文明发展的教育使命,是不能用修身养性、附庸风雅、素质补充似的几节课或者几次报告便可以敷衍过去的,也不是为培养少数专业人才增加一两个艺术类学科所能替代的。

高校美育是一个永恒的大课题。大学教育急需建立一个为全体大学生设立的完整的艺术教育体系,需要科学论证、系统研究、具体实践,也需要教育者和受教育者双方持之以恒、全力以赴的投入。从美术学院到书院的艺术课只是这个过程中一次小小的尝试,却反映出高校艺术专业教育与通识教育长期存在的概念混淆问题。前者固然是美术学院存在的基本目的,但对一所综合性研究型大学而言,似乎应当比以往任何时候都更加关注通识教育,加强实践和研究,因为以美育人、涵养人格才是大学教育的根本。

(李睦/清华大学美术学院)