储望华《茉莉花幻想曲》民间音韵的保持与再造

2021-01-26陈青

●陈 青

储望华《茉莉花幻想曲》民间音韵的保持与再造

●陈 青

(西安音乐学院,陕西·西安,710061)

《茉莉花》作为一首享誉国际的经典民歌,国内外作曲家皆对其有所涉及。旅澳钢琴家、作曲家储望华,怀揣着深厚的民族情感,以民歌《茉莉花》为素材创作了钢琴独奏作品《茉莉花幻想曲》,并很快成为民歌改编钢琴曲的经典作品。通过对作品音乐技法的剖析对作曲家艺术理念进行探寻,并以作曲家在钢琴艺术领域中对于民族性的追求为研究主旨进行展开,进而探索民族风格特征在新世纪中国钢琴音乐创作中的体现与运用。

储望华;钢琴改编;《茉莉花》;创作特征

17世纪,钢琴作为一件表达中西友谊的礼物,随着传教士远渡重洋。由于是舶来品,这件乐器最初仅被宫廷、教堂、一小部分新式学堂采用,并没有博得大众的青睐,其影响亦是甚微。驻足当下,在经历了20世纪以来近百年的发展,钢琴一跃成为民众音乐生活方面最具影响力的西方乐器,可谓是“飞入寻常百姓家”。钢琴音乐在中国得以飞速发展,有着多方面的因素。最为关键的一点,便是几代作曲家对于民族性的深刻认识和不断追求,令这件舶来品得以植根于中国音乐文化之上,从而拉近与民众的关系。

“中国钢琴创作起源于20世纪最初10年”[1],这一时期音乐创作尚处于学习阶段,产生的作品,如赵元任《和平进行曲》(1915)、萧友梅《夜曲》(1916)等,受西方音乐风格影响颇深,但是对于民族性的追求亦已初见端倪。《偶成》(1917)以天津快板惯用的伴奏音调作为灵感的源泉,并巧用颤音增加民间趣味性。老志诚《牧童之乐》(1932)以民族调式、五声性和弦以及民族器乐演奏法(琵琶、二胡等)的融入,表达中国味道。1934年,在上海举办的征求中国风味钢琴作品比赛,掀起一股钢琴创作潮流,产生了一批优秀作品,如贺绿汀《牧童短笛》(1934),江定仙《摇篮曲》(1934)等。“新音乐运动更是将‘民族性’与‘大众化’”[2]作为审美要求,呼吁利用民间音乐的旧形式配上新内容,借鉴西乐创作新的民族形式。模仿民歌风格、打击乐节奏,成为该时期钢琴音乐创作的两个重要特点。建国初期在“双百方针”以及“民族化”“群众化”的文艺政策下,音乐创作者们齐声为新中国献歌,并涌现了一批佳作。如丁善德《第一新疆舞曲》(1950)、汪立三《兰花花》(1953)、江文也《乡土节令诗》(1950)等。该时期作曲家虽自觉地探索民间音调与多声技法的融合,但更加强调主调音乐思维,钢琴音乐民族化的表现途径以民族性音调与民族性和声为主。60年代由于频繁的政治运动,钢琴音乐以为工农与广大无产阶级服务为主旨。钢琴音乐只有进行传统音乐以及革命音乐的改编,着力凸显其为政治服务的社会属性,才能得以生存。由于政治功利性,出现了一些质量不高、昙花一现式的作品,但也催生了一些经典曲目,这些钢琴作品将传统音调以及传统音乐精神融化于多声性织体中。如储望华《二泉映月》(1972)、王建中《梅花三弄》(1973)等,这些具有鲜明民族性特点的钢琴改编作品受到了各界一致好评。改革开放后,经济的发展、文化的交流令国人的视野更加开阔,对于民族化的理解亦呈现出多元化态势,总体上主要呈现两种思路:1.以民族性旋律、题材为标志,和声上更加大胆多变,如刘庄《三六》(1991)、储望华《在那遥远的地方》(1991)。2.以表现民族神韵、中国文化精神为目标,主要体现在对于作曲技法以及题材上的开拓,如陈怡《多耶》(1984)、王阿毛《生旦净末丑》(2007)。

一代又一代作曲家朝着钢琴音乐民族化,甚至中国钢琴音乐风格的目标不断前行,其中作曲家、钢琴家储望华,在民族音乐改编领域留下浓重的一笔。储望华(1941-)钢琴协奏曲《黄河》主要执笔人之一。1963年获中央音乐学院钢琴演奏学士学位,1985年获墨尔本大学音乐硕士学位。其钢琴创作注重对于民族风格方面的尝试与探索,寻求中国风格的含蓄美、自然美,改编有《二泉映月》《翻身日子》等诸多民族音乐作品。其作《茉莉花幻想曲》的创作初衷,更是源于与青年华裔钢琴演奏家陈巍岭在彻夜长谈中国钢琴音乐后的精神结晶。该作品于2003年悉尼音乐学院演奏大厅首演(陈巍岭演奏),获得各界热烈赞扬,并成为钢琴教学、钢琴比赛、钢琴展演的经典曲目,是一部雅俗共赏、兼具艺术性与趣味性的钢琴改编佳作。

一、逻辑性与线性的统一

中国是于农业中诞生的国家,千百年来的农耕文明,便注定了需要人与自然和谐相处,中国传统文化中“天人合一”的思想,亦是发轫于此。天与人合二为一的整体思维,令人们更加注重事物的整体性、联系性,不强调矛盾双方的对立,而是将矛盾两方合二为一,变作一个不可分割的整体。反观西方,因为一直以来的商品经济文化,故更加注重时效性,因而善于由细节入手,逐渐扩大到对整体规律的把握。可见,文化意识形态上的不同,在相同事项的表达上亦会有所区别,单就音乐而论,便可窥探到中西方的差异。

“乐其可知也:始作,翕如也;从之,纯如也,曒如也,绎如也,以成”,“翕如,言其和也;纯如,五味之相济而后和;曒如,和而合矣;绎如,不相反而相连如同贯珠可也。”[3]寥寥几语,便道破中国传统音乐重相和,轻分离,重展衍,轻对比的结构特点。对于西方古典哲学来说,一切事物的发展皆会分成三个阶段——正题、反题、合题,且三个阶段分工明确,具有严谨的逻辑性,这便是西方音乐中最重要的结构原则三部性原则的源头。“一种文化之所以有自己的特色,就其成因而言,说到底在于思维方式的差异”[4],这亦是中国与西方在音乐结构方面,一个青睐顺延式发展,一个青睐逻辑推理式发展的根源。两种音乐发展的路径本身并无优劣之分,只是不同文化形态、意识形态、社会形态下的产物。这两种看似对立的结构思维,却在储望华《茉莉花幻想曲》中,归于和谐。笔者在该作品中,不只感受到了中国传统音乐中惯有的线性表达,亦体味到西方音乐中三部性原则带来的逻辑感(见表格)。

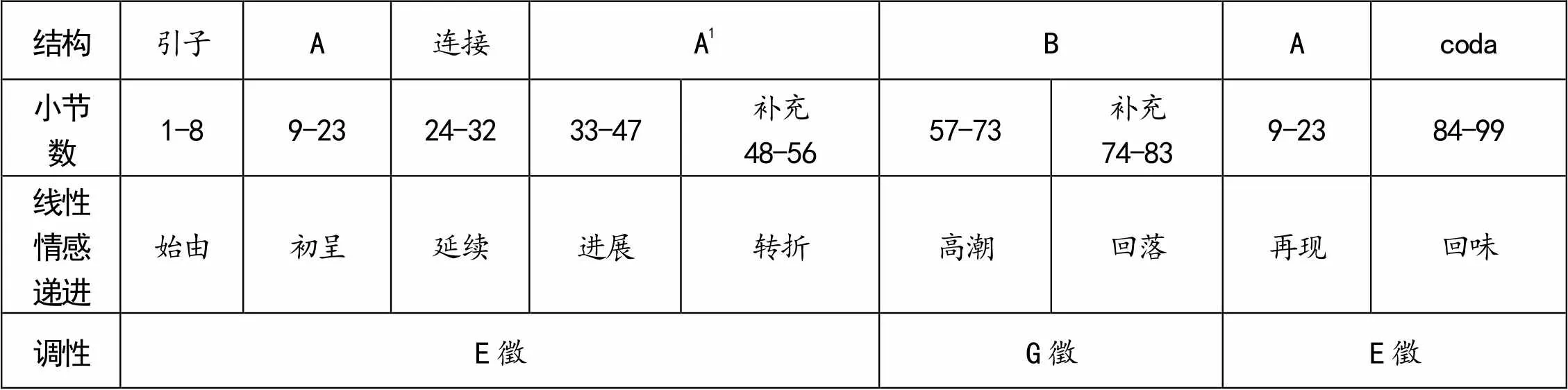

结构引子A连接A1BAcoda 小节数1-89-2324-3233-47补充48-5657-73补充74-839-2384-99 线性情感递进始由初呈延续进展转折高潮回落再现回味 调性E徵G徵E徵

《茉莉花幻想曲》是作曲家以江苏民歌《茉莉花》为素材的一首钢琴改编曲。将一首短小精悍的民歌,移植为一首钢琴独奏作品,极其考验作曲家对音乐整体结构的把控,以及对器乐作品声乐化的处理。单就音乐结构而言,储望华将时长仅为一分钟的江苏民歌,改编成一首时长七分钟的中型钢琴独奏作品,在体量上整整扩充了六倍,足见其对于结构以及材料安排上的精雕细琢。

《茉莉花》是一首享誉国内外的经典民歌,不但中国大众耳熟能详,在国外亦是为人们所熟知。面对这样一首世界性的中国民歌代表作,为了保持其经典性,储望华在进行改编时,并没有对原民歌进行肢解化处理。作曲家转而采取变奏的思维方式,对该民歌进行一种整体化处理,以保持民歌原汁原味。如上表所示,此曲在结构上具有明显的三部性,属于再现单三部曲式。通过B段在调性以及织体上的对比达到分割音乐进程中各个阶段,通过矛盾推动音乐发展的目的。然而,作曲家对于《茉莉花幻想曲》的结构设想并不仅停留于此,在西方逻辑化的三部性原则指导下,存在着一条隐秘的以情感递进为线索的中国线性思维表达。中国的传统音乐尤其是民歌,一向以“表情”为目的,江苏民歌《茉莉花》作为一首爱情歌曲更是如此。通过歌词:好一朵美丽的茉莉花……满园花开,香也香不过它……便可感受到其中弥漫的爱意。作曲家通过对歌词的细致研究,以歌词所传递出来的心路历程作为情感表达的起点与归宿,希望用钢琴这件乐器表达一个中国式的爱情故事。正因如此,作曲家才会在进行改编时,在保持民歌整体结构的基础上,加入引子、连接、补充、华彩等部分,才会频繁地进行织体上的变化,令作品产生或忧郁或激动或平静的音乐氛围,以达到内心情感上的层层递进,迂回往复的音乐效果。

《茉莉花幻想曲》是一部西方艺术表现形式下的钢琴作品,也是一部以中国传统音乐文化内涵作为内核的民歌改编作品。作曲家对于作品结构思维的定位,并不是非此即彼,其坚持了西方惯有的作品的逻辑感、形式感,同时通过中国民间音调的运用,民歌情感内涵的把握,以及传统音乐中惯用的线性思维表达,塑造中国音乐的气韵。可以说作曲家走了一条中西融合、并行不悖、协同发展之路。

二、民间音韵的移植

中国的传统音乐素来有重视音色的传统。人们对于音色的期待,早在以不同材质进行乐器种类划分的周代八音分类法中便有所体现。如果八音分类法只是国人对于音色期待的隐喻,那么器乐演奏法则更能直观地说明问题,仅以古琴演奏法为例,便有按音、散音、泛音之别,而这些差异就是对音色的追求。作为中国传统音乐的重要组成部分——声乐艺术也是如此。各种民间歌曲、戏曲中,同样饱含着国人对于音色的期待,这份期待集中体现在对于润腔的使用当中。“润腔是中国民族声乐艺术在发展过程中,形成的一套对于唱腔加以美化、修饰的技术手段”[5],是我国传统音乐最为常见的修饰旋律的方法,亦是体现我国民间音韵、民族风格的一个重要手段。“乐之筐格在曲,而色泽在唱”①,便是对于润腔最为恰当的解释。钢琴改编曲《茉莉花幻想曲》既是对江苏民歌《茉莉花》体裁的改变,亦是对其艺术形式的改变,因此对于中国传统音乐音韵的把握就显得尤为重要。

(一)器乐声乐化——装饰音

“无论声乐曲的旋律,亦或器乐曲的旋律,皆不是可以轻而易举地移植到钢琴上的”[6],必须经由作曲家具有创作性的改造,才能匹配钢琴的演奏要求,满足钢琴的情感表达需要。尤其是《茉莉花幻想曲》这种既涉及体裁变化(民歌-幻想曲),又涉及艺术表现形式改变(声乐-器乐)双重变化下的改编作品更是如此。如上文所言,器乐声乐化并不是简单地将民歌素材摆放到钢琴上,更重要的是将民歌的气韵、民歌的内涵转化到钢琴之上,甚至可以说通过不同艺术形式表达相同音乐文化内涵。对于中国的传统音乐来说,我国音乐中一个最为重要的特质便是对音色的追求,反映到具体的音乐手段上来说,便是润腔。然而,钢琴是一件以手指敲击完成演奏的击弦乐器,显然不能满足中国传统音乐中对于润腔的审美要求。故作曲家另辟蹊径采用装饰音的方式,满足民间音乐中对于润腔的期待。

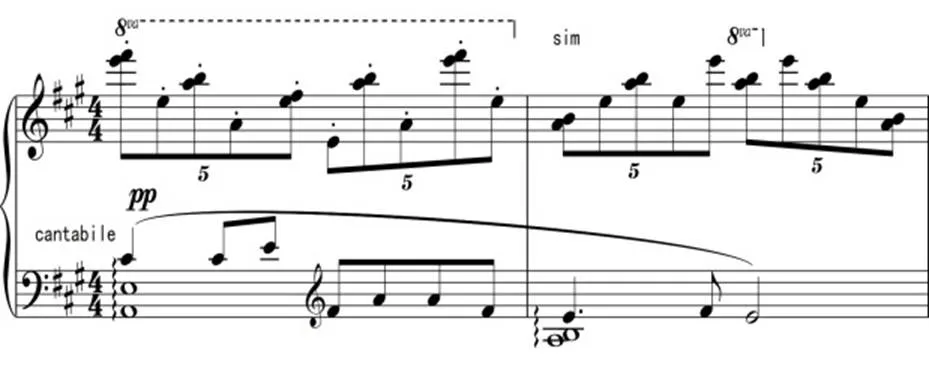

谱例1:

如谱例1所示,该处为作曲家由《茉莉花》主题引申而形成的引子。从音调的来源上可以清晰地感受到与民歌《茉莉花》的联系——作曲家在保留旋律形态的基础上,通过变化模进的方式对主题材料加以变化。由于引子在形态上、声部运动方向上与主题呈一致性,令其与主题融洽地嵌套在一起,具有了引入的作用。不但如此,作曲家通过装饰音的加入,强调民族声乐作品的润腔特质,从而加强引子部分的抒情性与歌唱性。谱例1旋律的骨架音为e2-a2,作曲家在对作品起始音e2进行装饰音处理的过程中,仍着意于突出旋律骨架e2-a2,并在此基础上附着一层下行二度级进,最终形成了f3-e3-b2-a2的四音装饰音形态。这种对于骨干音的层层修饰,便是江南旖旎风光的体现,江南委婉细致的性格表达,深刻体现了江苏民歌的音韵味道。作曲家把握住了江苏民歌中最为重要的一点,就是对于骨架音的精心修饰,并将这种修饰映射到了和声织体层面。作曲家以四音装饰音的下行运动,配合自下而上的和声性琶音,一幅波光粼粼,吴语呢喃的江南景色尽收眼前,足见作曲家装饰音使用的精妙。此时的装饰音不仅作为一种技术手段存在,更突显了一种当地音乐文化的人文内涵,具有象征意义。

作曲家对于装饰音的使用不拘泥于结构位置,装饰音作为一种丰富音乐情感表达的方式,既可以出现在作曲家自己创作的部分(谱例1),同样存在于《茉莉花》主题当中。正因为装饰音出现于主题当中,更能体现作曲家秉持的器乐作品声乐化的创作理念。

谱例2:

如谱例2所示,装饰音e1的加入体现着作曲家对于旋律骨架音的强调;以该片段的旋律最高音、骨架音e1作为装饰音,则可以理解为是对四分音符与八分音符交替运动带来的僵硬感以及以级进为主的旋律线条产生的固化感的调节。即装饰音的使用为直白的旋律运动曲线注入了一丝灵动与俏皮,这种灵动正是我国民歌的灵魂。装饰音e1的介入,在客观上滞后了这个微小高点的回退路径,令原本平淡的回退产生一丝波动。两个e1音,一次作为高点,随后则变为对本位音的装饰,这种功能转化所带来直观体验是钢琴演奏法上的改变。更进一步来说,是一种音色变化。笔者认为,这与中国民间器乐作品中,由推拉音产生的润腔无异,与民歌作品中一波三叹、婉转曲折的润腔也无区别。此外旋律层面的润腔性质,通过和声层予以加强,琶音式的演奏方式本身,就是一种对声音的修饰和润色,闪现着对音色变化的追求。可见,作曲家没有将润腔看作一种外化的表现形式,而是将其看做中国民间音乐的一种传统,将其与西方音乐创作中强调的逻辑协同起来,形成一种具有逻辑感的灵动。这是作曲家在深刻理解中国传统音乐独特性之后,借用西方音乐形式对传统音乐精神内涵、审美情趣的再现。

(二)写意中抒情

“我国传统艺术(音乐)倾向于写意”[7],写意是一种国画的创作方式,它着意于突出事物本身内在气韵,以最简单的笔法勾勒出事物整体轮廓,抒发作者趣味。作为中国传统美学主流之一的意象美学,广泛地存在于诗、文、乐、舞当中。中国传统美学对于意象有着很深的自觉,仅以古琴来说,历代的琴论与乐曲中,便存在大量带有意象特征的作品。受天人合一哲学思想的影响,中国人对于意象的表达常常与自然景物相勾连,从而达到借物喻人、借景抒情的情感目的。从音乐的构成上来说,虽然是写意式的笔法,但仍存在对于具体事物的勾勒和刻画。这种写意更多是一种由“眼前之竹”到“胸中之竹”的移情,并在从具体化走向符号化的过程中,逐步渗透人格和象征意义的表达,令情感与画面达到统一,形成既比物取象,又超以象外的独特风格。储望华《茉莉花幻想曲》恰恰抓住了这一点,通过放大民歌《茉莉花》中写意的特质,令这部钢琴独奏作品呈现出民间特有的音韵。

作曲家为了凸显钢琴旋律表达原歌词中的“茉莉花”的形象,对其进行写意式象征。作曲家并没有描写茉莉花盛放时赢得的赞美,而是以一种略带愁苦的情绪,描写了一朵即将凋零的茉莉花,渲染了一幅凄美的画面。

谱例3:

如谱例3所示,通过五连音织体形态,模拟花瓣掉落时的整体情景,而织体中二度音程与单音的交替,从高音区迂回至中音区,并且在音区移动过程中,弥漫着的由骨架音e-a构成的跳进,仿佛是对随风飘舞中彼此交叠的花瓣的细节刻画。不但如此,作曲家还采用跳音的演奏法对飘零的茉莉花进行更为精心的雕琢,通过跳音的加持,更为形象地将音乐创作中刻画的飘零画面与情绪连接起来,借景抒情的忧伤味道尤为明显。

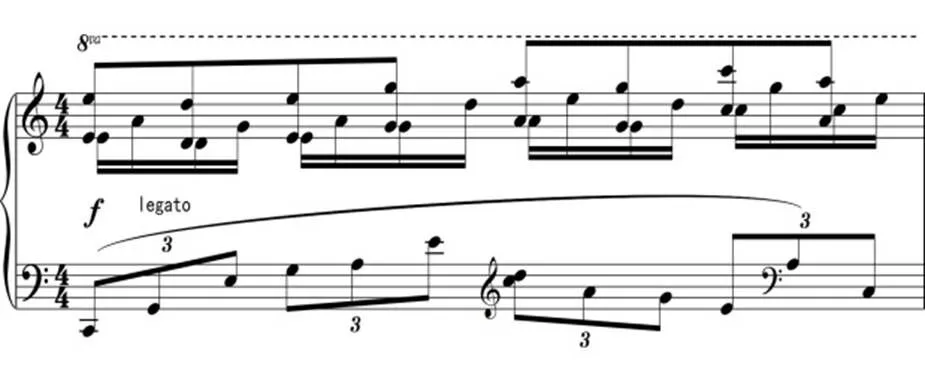

谱例4:

谱例4的《茉莉花》主题一改谱例3的凄美,以一种昂扬的姿态绽放于人前,展现一种洒脱奔放的精神。作曲家通过技法上的处理令音响产生了联觉,将写物升华至写情。谱例4中由八度构成的带状旋律,在强力度与音区的加持下,令其本身具有了一种挺拔昂扬的姿态与气势。旋律下方具有和声意义的十六分音符构成的分解音型,填补了中空的八度带状旋律线条。左手三连音分解和弦织体形态与旋律声部产生了三对二的节奏交错,推动音乐向前发展。三连音节奏型呈现出由低音区-高音区-低音区的音区跨越,但形态的构成十分清晰。由于旋律高点的出现,令三连音节奏型的音高瞬间置于右手具有和声意义的十六分音符分解和弦之上,通过该小节内仅有的二度音程辅助这个高点瞬间完成,并通过下行直线运动反衬高点。左手三连音织体整体形态上表现为拱形,实际上是由两个呈直线运动的分解和弦组合而成,直线的运动往往蕴含了一种勇往无前的气势,虽然上行运动之后立即辅以下行运动,但整体的情感氛围并不会随之减弱。《茉莉花》是男女之间互诉衷肠的爱情歌曲,是对彼此爱意的表达,是内心细腻多变情感的写照。作曲家深挖其中的情感价值内涵,通过对盛开的茉莉花的描写,反映青年男女对于爱情大胆、直白、一往无前的追求与向往。

三、传统音乐的活态化

随着中西方音乐文化交流的不断推进,各界对于音乐艺术认知的不断加深,世界音乐的观念深入人心,中国音乐作为世界音乐文化的一个重要组成部分,最大的优势便是由古老的东方文明中孕育而出的民族音乐。我国民族音乐作为中华文化的一个分支,蕴藏着五千年文明中天人合一哲学思想的思考,以及不同于西方社会的独特的写意特征。时代在进步,社会在发展,文化在前进,音乐作为文化的一个重要组成部分,也应跟随着时代的进步,不断深化。然而,对于传统音乐来说,原有的音乐表现形式、音乐表达方法,并不能很好地满足人们日益发展的精神文化需要,原有的传统音乐表演形式、音乐呈现方式与民众当代的音乐文化生活在一定程度上呈现出一种脱节状态。人们更乐意接受西方流行音乐、西方传统艺术形式,忽视了我国传统音乐的独特性,其结果势必令传统音乐文化生态遭到破坏。

为了保护我国传统音乐这一瑰宝,各界音乐人士不约而同地开展中国传统音乐文化的挖掘、整理、研究,并通过研究辅助音乐创作,将传统音乐看做一种可持续发展的音乐宝库,从中汲取艺术的灵感,令传统音乐立足当下,重新焕发出光彩。储望华《茉莉花幻想曲》便深刻地践行了传统音乐活态化的理念,作曲家将中国民歌置于西方钢琴艺术的体裁之下,通过两种不同艺术形式、不同演绎方式的彼此交融,平衡了中西方不同意识形态下,近乎于矛盾的音乐理念。这种活态化是中西方音乐的交融与共赢,也是中国作曲家在中西融合中较为经典的手段。因为具有中国风格的钢琴曲为西方钢琴音乐提供了一份新的可能,同时为民族音乐的发展提供了一个新的领域。如果说作曲家对中西结合路径的选择上,存在着历史必然性,那么在作品加入西方幻想曲的体裁,则是作曲家一种更为独特的对于传统音乐活态化的理解。

我国传统音乐重写意、重抒情,民歌作为传统音乐的一个分支更是如此。西方幻想曲注重心理描写,富于浪漫主义精神。可以说在情感诉求上两种音乐形式达到了一种统一。作曲家将民歌《茉莉花》拆分成一个情感的递进过程,有凄美、有甜蜜、有浓烈、有平静。以情感上的波动为契机,将属于西方幻想曲性质的部分嵌套在其中,既不突兀,又完美切合作曲家设定的故事脉络以及情感发展路径。这种中西融合无疑是高级的,作曲家将传统音乐活态化的音乐理念完全内化在了音乐创作中,用幻想曲这一体裁接通中国传统音乐中抒情的特质,用钢琴改编这一体裁接通中国传统音乐中的写意特点。储望华真正做到了西为中用、融贯中西,做到了艺术形式与传统音乐活态化理念的统一。对于民族化的坚守既是一个作曲家对于自身的要求,同时体现了一个中国人对于自身文化的肯定与自信。文化自信不只是一个口号,更要落到实处去,落到创作中去,通过作曲家的创作带动民众对于我国优秀音乐文化的认识,带动社会对于我国优秀文化的认识,带动世界对于我国优秀文化的认识。将我国民族音乐文化打造成一张与世界沟通的名片,让世界认识中国的窗口。

结 语

钢琴改编曲这一形式,令民族音乐插上了自由的翅膀,获得了更为广大的发展空间,由于采用西方艺术形式,在进行音乐交流的过程中会更加顺畅,也更利于西方民众的理解和传播。储望华作为一位作曲家,积极宣传中国传统文化,进行大量民族音乐作品的改编,为民族音乐的世界传播做出了巨大的贡献。其《茉莉花幻想曲》亦是如此,在深刻剖析民歌内涵的基础上,加入了个性化的理解,丰富了民歌的内涵,扩大了民歌的容量,虽是钢琴改编作品,但仍保持了原汁原味的民歌风格,保持了中国惯有的写意特点。

注释:

①大意为乐曲只是谱写出了框架,对骨架音的润色依靠演唱完成。

[1]梁茂春.中国钢琴音乐的民族化历程[J].音乐探索,2006(1).

[2]代百生.中国钢琴音乐的中国风格[J].黄钟,2013(2).

[3]蔡仲德注译.中国音乐美学史料注释[M].北京:人民音乐出版社,2007.

[4]汪凤炎.中国文化心理学[M].广州:暨南大学出版社,2008.

[5]姜椿芳总编辑.中国大百科全书·音乐舞蹈卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1989.

[6]魏廷格.论王建中中国钢琴改编[J].中国音乐,1999(2).

[7]王耀华.中国传统音乐思维方式、结构方法及特点[J].中央音乐学院学报,2010(1).

J624.1

A

1003-1499-(2020)04-0101-06

陈青(1983~),女,西安音乐学院音乐教育学院讲师。

2017年陕西省教育厅专项科学研究计划项目“新世纪中国钢琴音乐创作的民族性研究”(编号:17JK0674)研究成果。

2020-09-16

责任编辑 春 晓