皖北怀远地区花鼓灯锣鼓的传承与发展探析

2021-01-26崔琨

●崔 琨

皖北怀远地区花鼓灯锣鼓的传承与发展探析

●崔 琨

(安徽师范大学,安徽·芜湖,241000)

在千百年的传衍中,皖北怀远地区花鼓灯锣鼓从艺术语言到审美形象、从艺术意蕴到人文关怀,均体现出其保留的独特形态。在皖北地区锣鼓乐的民俗艺术表现中可以窥见,当地的民间艺术家们在音乐中不仅展现出了其中富有民俗活态性的艺术特征,也展现出了丰富多样的审美形态及当地民众独特的民俗生活相,并折射出其审美形态在当代社会文化环境中的嬗变趋向及相应现实问题。

怀远;花鼓灯锣鼓乐;民俗艺术;审美形态

皖北地区锣鼓乐主要流传在安徽颍上、凤台和怀远以及淮河所流经的六安、滁州等地区,怀远地区花鼓灯锣鼓作为其中最具代表性的种类之一,拥有着悠久的发展历史和深厚的群众审美基础。从其传承与发展历程中可以窥见,无论是其艺术语言、艺术形象、艺术意蕴层面,都体现出了当地民众在不同时期的质朴纯真、圆融通达、喜庆欢乐、淡然平和、生活旨趣等丰富审美形态,在传衍中成为了当地重要的民俗艺术类别之一。[1](P25)

一、怀远地区花鼓灯锣鼓的发展概述

淮河流域拥有悠久的文明和丰富的文化遗存,早在7300多年前就出现了以“双墩文化”为代表的淮河文化。淮河流域独特的地理位置使其在中国南北文化的碰撞、交流、融合等方面发挥着独特的作用,在此地域所产生的文化传统、生活风俗、生产方式等,具有南北融合的特点,锣鼓音乐就是其中的表现形式之一。

在怀远地区,锣鼓乐的具体播布较为广泛,其中较具代表性的是花鼓灯锣鼓。怀远地区花鼓灯锣鼓乐有一套结构完整、布局合理、层次分明的“牌子”及演奏方式,能与舞者和歌者的思想、感情、肢体语言融为一体,其锣鼓点有着强烈的感染力和震撼力,其中既保留了北方锣鼓粗犷、热烈、火爆的气氛,又兼容了南方锣鼓灵巧、欢快、节奏多变的因素。怀远地区锣鼓乐兼备了朴实、刚健、热烈、奔放、含蓄、细腻、委婉等特点,在历史上诞生了一大批重要的乐班、乐师及表演作品,其中的花鼓灯等不同类别的锣鼓乐由此成为了当地流传较广、影响较大的艺术形式,在千百年的传衍过程中受到了当地民众的普遍欢迎,已然成为本地区重要的民俗文化符号。

花鼓灯锣鼓在发展过程中与民间信仰及民俗仪式等有一定关系,实现着其民俗实用功能。在怀远地区传统民间信仰中,人们相信瘟疫、鬼怪和灾难可以通过相应仪式驱灾避祸。比如大年三十的放鞭炮、挂红灯笼,以及端午节的插艾蒿、划龙船等都是由此起源的。根据当地传说,在淮河与涡河交汇处的荆山上有一岩洞,洞内藏一水怪,每年农历三月十五出来向人们索取牛羊和童男童女。人们忍无可忍,于是在这一天组织起来,用羊皮蒙制而成鼓,伴着锅碗瓢盆的敲击,终于赶跑了水怪。后来,渐渐地加入了锣鼓和镲等,最终产生了“锣鼓乐”[2](P993)。由此可见,这类锣鼓乐因此而成为怀远地区民俗生活之中的重要信仰载体,在历史传衍中对当地民众亦发挥着一定现实民俗功能。

除此之外,花鼓灯锣鼓在传衍中实现着一定的审美娱乐功能。多年以来,皖北怀远地区民间流传着“千班锣鼓万班灯”和“一台锣鼓半台戏”等说法,可见本地区锣鼓乐艺术的艺术语言呈现、艺术形象塑造以及审美形态表现都是丰富多样的。对于皖北地区花鼓灯锣鼓而言,其中发展出来的花鼓灯锣鼓可能是直接能够感受到的乐器外观、旋律、节奏、演员的演奏状态等,也有可能是由多位演奏者、融汇表演性、结合剧情所塑造出来的综合性舞台形象,能够在表现中实现较多娱情与情感宣泄功能。在怀远地区流传至今的多首花鼓灯锣鼓作品中可以窥见,它不仅可以采用独奏、合奏、齐奏等形式,也能够在表演中融入到舞蹈、戏剧表演、民俗仪式之中,乐师也在表演时可根据锣鼓曲牌和现场需要对其表演形式进行自由组合和变化,其丰富多变的表演不仅拥有着各具特色的艺术语言、塑造着具有鲜明地域文化特征的艺术形象,也拥有着各领风姿的艺术表现形式及多层次的审美内涵。繁复的演奏技法与综合表演形态不仅能对怀远地区花鼓灯锣鼓塑造艺术形象起到了重要作用,在现场也能够营造出较为活跃的气氛,并与观众之间形成多层次的情感互动。

随着时代变迁,民俗艺术中的限定性形态和非限定性形态都显得愈加灵活多变,其艺术语言与审美形象也在不断变化着,它们不仅与当地民众的民俗审美形态密不可分,也同本地民众的集体审美倾向与地域文化审美特征等方面密切相连。在历史发展过程中,皖北地区锣鼓乐是由单一的演奏形式逐步变化为集体表演(歌舞、乐队、情节等)的,并在与民俗活动、时代审美结合的过程中创革出了更为丰富的形态。但要提出的是,从当前传承与发展现状来看,其中仍然存在着一些现实问题,直接影响到了它的文化形态与传承机制,需要多加注意。

二、怀远地区花鼓灯锣鼓的发展类别与传承机制

花鼓灯锣鼓的起源地之一——怀远等地位于淮河中游,淮河特殊的地理位置(南北方气候的分界线)使得南北方不同的艺术风格和氛围对锣鼓乐的形成产生了一定影响;此外,淮河人的自信、好强、豪放等性格亦赋予了锣鼓乐热烈奔放、欢快活泼的艺术特征。从其发展来看,花鼓灯锣鼓也在形态各异的多种类别中逐渐形成了特有的、较为统一的共性艺术风格,并在以乐师为核心的传承机制中得以传衍发展,成为本地区不可或缺的重要民俗艺术。

(一)怀远地区花鼓灯锣鼓的当前主要发展类别

在发展进程中,怀远地区花鼓灯锣鼓乐队基本确立了大致类别和编制,并对其音乐形态产生了重要影响。当前乐班大多采用8人的基本编制(花鼓、大锣、大钹、小钹各1人,小铛4人),还会融合竹笛、京胡、三弦、琵琶、月琴等乐器,也可以根据表演需要适当增减人员及乐器编制。无论是什么类别的花鼓灯锣鼓,其表演时花鼓位置往往居中而立、演奏时起到指挥和领奏的作用,通过鼓手的鼓点和手势变化来控制乐队的“起、承、转、合”;大钹在左、大锣在右,小钹和小铛分别站于大锣和大钹两旁,作为整体配合。整个锣鼓乐队的情绪随着鼓手演奏时的精神和情绪来带动,同时鼓手的演奏水平和风格也决定了整个锣鼓乐队的演奏水平。表演者们不仅要根据其表演场合和价值实现倾向对表演作出合理布设,而且要在较为完整地表现出演奏形态后配合大致情节及舞蹈身段不断调整变化,使之借以变化着的多元形态进而发挥出多重民俗功能。

从当前调查情况来看,怀远地区当前花鼓灯锣鼓主要发展出了两种具有代表性的类别:锣鼓番子与灯场锣。

1.锣鼓番子:多用于“开场”(即在花鼓灯演出之前,为了招揽更多的观众而演奏的锣鼓点)、“踩街”( 即花鼓灯艺术表演在大街上的巡游)以及“对擂”(即在庙会和各类喜庆互动中,锣鼓灯班子之间的相互竞技)等场合。在不同场合锣鼓番子(即根据不同变化的点子划分的段落之意,如十番即十个不同的段落)的演奏有所不同,但营造喜庆气氛的功能是一致的。像“抵灯”时的竞技性锣鼓对擂演奏,多个乐手极尽“逞强好胜之能事”,将表演中热烈、奔放、欢腾、喜庆的气氛发挥的淋漓尽致。

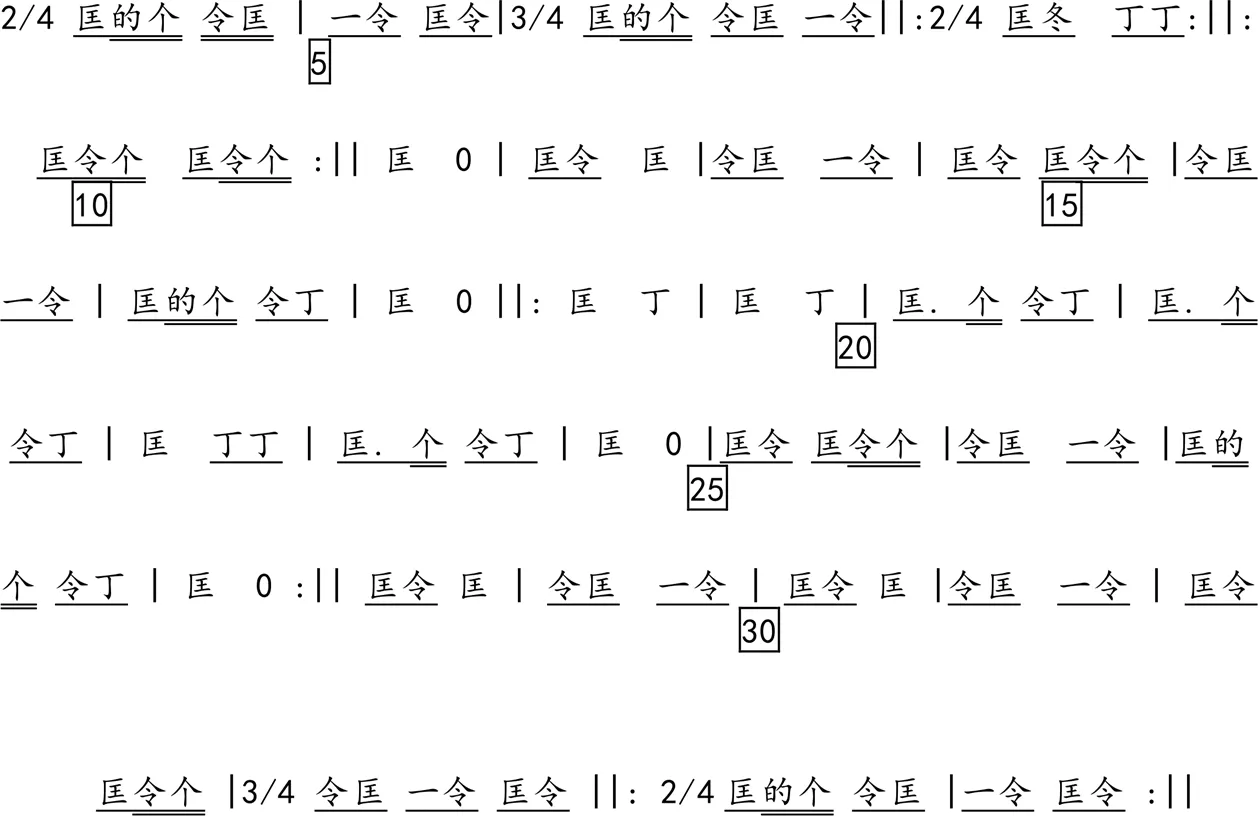

锣鼓番子常用的锣鼓点有:《老十番》《老三番》《小十番》《小五番》等。虽然各区域演奏的“番子”不同,但其基本结构是一致的。例如怀远县马成鼓手蔡尚恒1911年演奏的《小五番》中的第一番(见谱例)。

前两小节的锣鼓点是“长流水”,本可自由反复,因处在刚开始的第一番前面,因此未加反复,仅用一句便往下进行。第3小节为“长流水转点”,至第12小节为“番头”。第13-23小节反复一次为“番中”部分。第24-31小节为“番尾”。后两小节又是“长流水”,是衔接下一番的“连接”部分。由此可见,每个番子都是由三个部分组成,即“番头”、“番中”和“番尾”,“长流水”是承上启下的“连接部”,用于一个番子的开始前或结束后,反复次数可自由掌握。

2.灯场锣:在花鼓灯中为舞蹈、灯歌伴奏的锣鼓称为“灯场锣”。它有一套结构完整、布局合理、层次分明的“牌子”,能与舞者和歌者的思想、感情、肢体语言融为一体。锣鼓点动中有静、静中有动,或蜻蜓点水、或气势磅礴,有强烈的感染力和震撼力。

“灯场锣”常用的锣鼓点有15种:一槌锣、压槌、加槌锣、小煞锣、双槌锣、长锣、长流水、三槌锣、滚趟锣、撞四槌、连槌、连加槌、小煞加槌锣、长流水转点、大煞锣。这些锣鼓点通过动、顿结合的连接,形成自身的规律,加上多变的节奏型,使舞蹈动静结合,千变万化。以《长流水》锣鼓谱为例来展示锣鼓点的演奏技法(见图示)。

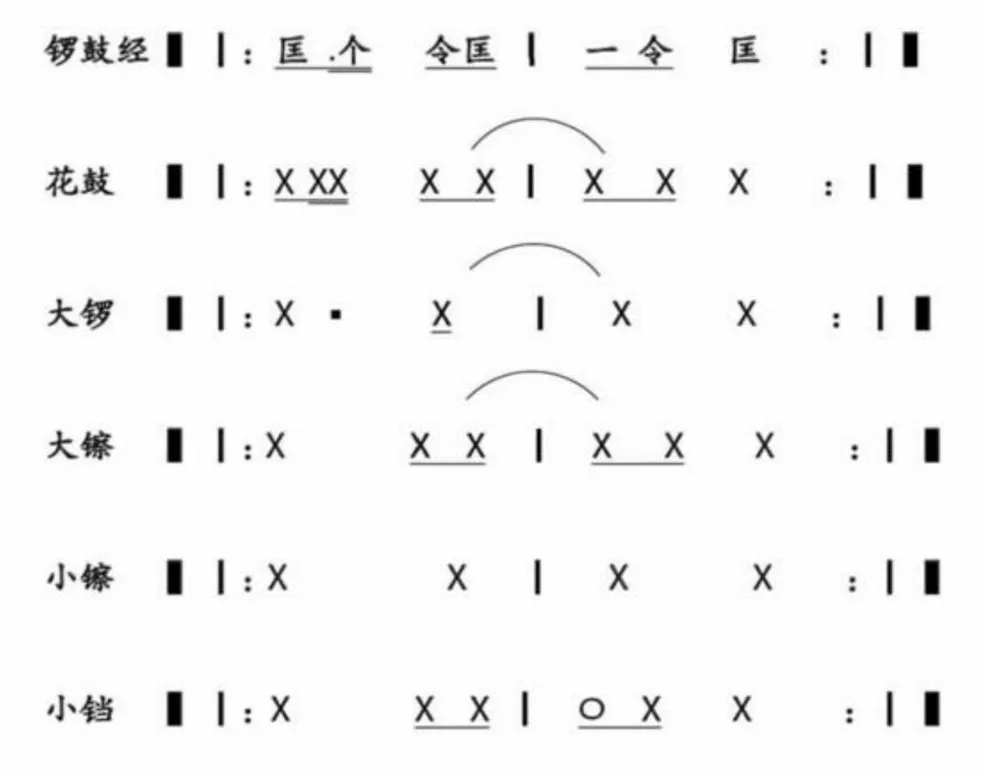

在传承过程中,怀远地区花鼓灯锣鼓的记谱逐渐固定使用状声汉字来体现,根据当地方言表达乐器演奏时的声响、音色、节奏、力度为标准,富有浓郁的地方特色。如图示所示,主奏的花鼓是把整句锣鼓经唱谱的节奏型演奏出来;大锣则是演奏“匡”;大镲是把锣鼓谱的节奏型简化,敲正拍或者两下八分音符;小锣和小铛则是负责打拍子;汉字“一”代表空拍。花鼓灯锣鼓谱常用的状声字有:“龙”“冬”“一”“的”“个”“大”“都”“对”“古”“匡”“七”“丁”“叉”等十多个。

(二)怀远地区花鼓灯锣鼓的乐师与传承机制

怀远地区花鼓灯锣鼓主要基于乐班传承、家族传承、师徒传承、个人传承等形式,从整体历史传衍进程来看,主要还是以当地著名乐师作为牵头的乐班传承机制为主。这在一定程度上打破了较为封闭的传承体系,也为本地区花鼓灯锣鼓艺术提供了更为活态的发展维度,拓展了其更具个性化的发展向度。在怀远地区花鼓灯锣鼓中曾涌现出很多表演技巧高超的乐师,如廖士标、三老望、石老七、常春利、吴锡武、石金礼等,其中最出色的要数“老蛤蟆”常春利。常春利是怀远地区花鼓灯锣鼓乐师的典型代表,带领数百位弟子在当地开展了大量演出,是锣鼓乐演奏南北风格兼容的典型代表,其技法节奏变化多端、极富创造性和即兴性,表现力强、反应快、节奏准确;由于他的演奏功底扎实,熟悉花鼓灯舞蹈的表演,因此与演员配合默契,演奏时充满激情、感染力很强,深受沿淮群众的喜爱。

乐师与乐班为核心的传承机制在花鼓灯锣鼓的发展中发挥了极为重要的作用,尤其是乐师,成为其中最为重要的传承核心。他们不仅极大发展了花鼓灯锣鼓艺术的创演手法,也在发展中逐步构设起一个较为完整的传承机制。从传承人和传承主体上来看,乐师通常发挥着至关重要的作用。譬如常春利不仅在自身的演奏和创作上炉火纯青,在对传承人的培养方面更是毫不保留:1958年他曾任安徽省歌舞团的锣鼓乐教师,1962、1973年的两次花鼓灯研究班他都前往参加,培养了大量代表性青年乐师;1986年他在家乡常家坟教授了一批青年接班人,组成较为完备的锣鼓班子参加全国业余民间音乐大赛奖并一举夺魁,推动了当地锣鼓乐的蓬勃发展;当前活跃在锣鼓乐舞台上的乐师有许多都是出自他的门下,在其带领下逐步形成了较为完备的传承体系。

乐师为核心的活态、开放、自由的传承机制也促成了多首作品的创作革新。如乐师所创新的《蛤蟆跳井》和《牤牛阵》等作品便是其中优秀代表:《蛤蟆跳井》全曲34个锣鼓点(其中有17个是常春利等乐师创作的新鼓点)借用闷击、压击、跳音三套技法予以呈现,打出了多种高低不同的音色,由此生动地描绘出了夏夜里田蛙嬉闹的丰富艺术形象,其中锣鼓点“0 冬 |匡0 冬 |匡 0 冬 |匡 0||”的节奏用拟人化写法,将蛤蟆食虫时舌头快速伸缩的形象淋漓尽致地表现出来;而在《牤牛阵》中,乐师在传统锣鼓点的基础上新增加了“对”“古”两个字。“对”的音色是用鼓打出高于正常音高的“对对 对对||”来表现军队进攻时的号角,又用“匡古 匡古|匡古 匡古||”表现两军激烈对垒的战争场面,生动刻画了战场上号角声声一片厮杀的场面,艺术形象鲜明、别具画面感。

乐师对怀远地区锣鼓乐的传承发挥了不可替代的重要作用,他们不仅活态继承和发展了传统表演艺术特色,不断拓展着怀远地区锣鼓乐多元化的艺术表演维度,甚至对周边地区、其他类别的锣鼓乐产生了深刻影响。在以乐师为核心的传承机制中,花鼓灯锣鼓的基本演奏技法相互交流、愈显繁复,这就要求乐师要在表演中不仅要保证其音准节奏,还要通过多种动作结合的连接起来,并在此之中融合表演者的情感、角色的叙事感、情境的画面感,这才使得整个表演在动静结合与虚实相生间体现出丰富的艺术意蕴,让观众在审美中获得较为直观鲜明的形态感知。

三、怀远地区花鼓灯锣鼓的当代发展

在长期历史发展过程中,怀远地区锣鼓乐逐渐形成了自己鲜明的艺术意蕴,在表情达意等方面别具鲜明的地域文化特点——这些都是从本地区民众的文化传统、审美观念、心理素质衍生而出的、更高维度的艺术表现。在进入到当代后,这些花鼓灯锣鼓却在发展中面对着许多现实桎梏,对其传承与发展造成了较大影响。

(一)怀远地区花鼓灯锣鼓的当代发展现状与问题

20世纪初,锣鼓乐在安徽沿淮流域的20多个县市流行,有些地区每个村都有一到两个锣鼓班子,节日里锣鼓声不分昼夜的响。“千班锣鼓百班灯”形容的就是当时锣鼓乐盛行的状态,可见其传承与发展状态普遍较好;但是随着经济的高速发展和城市化建设的迅速迈进,本地区农民渐渐从传统民俗空间中走出来,文化场域的变更使其对传统民俗艺术的传承机制形成了较大的挑战。20世纪80年代起,怀远地区花鼓灯锣鼓所生存的原生文化环境逐渐收缩散佚,有很多传承人老化和贫困化导致活体传承出现断层,而外来文化的冲击、时代审美与大众审美的脱节等现实问题导致这一传统艺术在当地的影响力越来越弱,其播布范围迅速萎缩并濒临消亡。面对如此困境,如何保护和发展锣鼓乐成为最重要的问题。

怀远地区花鼓灯锣鼓的艺术语言及艺术形象并非一成不变的,而是随着社会环境、民俗生活相、科技、艺术创作、审美倾向等多个方面的改变而不断变化着的。不过需要注意的是,其中所产生的变化并非只有其利而无一害。多年来,笔者曾带领研究团队深入怀远地区采访了多位锣鼓乐艺人、收集了大量锣鼓乐的演出资料,分析和研究了花鼓灯锣鼓近年来的发展现状,发现其中许多问题都主要集中在传承机制失序、传承后继无人、艺术创新不够、与时代审美脱节等几个方面。

当然,我们基于非遗保护和民俗艺术学的视野观之,若只是在表演中追求其“造形拟象”的盲目创新、一味迎合市场和时代审美、过度追求其艺术语言的变革与艺术形象的突破性塑造而忽略了其中更为宝贵的审美形态及文化涵义,那么所“创新”出来的作品形象则与皖北地区锣鼓乐作为民俗艺术的审美形态发展规律相悖,甚至可以说,这是对原生文化及内在艺术意蕴的极大破坏。所以,我们理应对其审美形态的变革予以重视。换而言之,如果脱离了现实、只是追求单一的音乐表演或华丽的技巧表达,那么这样艺术将会丧失其应有的现实民俗意义及精神内涵,只是作为毫无文化内涵与艺术意蕴、束之高阁的“文化空壳”;很难想象,当面对着当前多元的审美形态冲击时,单纯作为艺术鉴赏形态的皖北地区锣鼓乐的发展又将会面临着多大的传承危机呢?难以判断。

(二)怀远地区花鼓灯锣鼓的当代活态传承

怀远地区花鼓灯锣鼓在当前的传承尽管存在着一些桎梏,但我们也应该认识到,这是其历史发展中所面临的一些必然问题。在对其做传承保护的实践过程中,我们还需要积极认识民间艺术的发展规律并挖掘其自身的内部动力、厘辨清楚其中的审美形态,把握时代审美价值和审美情趣、贴近生活并与时俱进,构建具有地方特色和时代精神的锣鼓表演理论话语体系,遵从其审美形态的发展规律和传承机制的基本准则——当然,所有的创新变革都是要基于合理、整体的活态的传承机制上的,不能本末倒置。

首先,需要完善人才培养机制,建立可持续的发展体系。譬如将花鼓灯锣鼓作为本地区义务教育和高等教育阶段音乐课的特色课程,让学生从不同的层次、角度了解锣鼓乐的相关乐器、音响和演出效果,帮助学生形象、准确地认知锣鼓乐;聘请锣鼓乐专家前来授课,学习锣鼓乐乐谱的节奏型、念唱方式和乐器的演奏技巧,这样既能提高学生的音乐技能,又能开拓其音乐视野;加深学生对锣鼓乐的理解,提高他们对家乡民族音乐的自豪感和荣誉感。基于这样的思考,笔者作为师范类高校的一名打击乐教师,在充分了解音乐类高等教育教学模式的前提下对锣鼓乐在高校的课程安排作了如下尝试:开设锣鼓乐选修课,教授学生学习锣鼓乐理论知识、锣鼓点的演奏方法和技巧;定期聘请锣鼓乐专家前来讲学,重点对锣鼓乐的曲牌、韵味、节奏尺寸的把握等这些需要口传心授的知识进行讲解;开设锣鼓乐排练课,提高学生专业水平和团队合奏能力,在尊重原风格的基础上融入反映大学生精神风貌的创作理念,充分体现新时代音乐工作者传承和发展民族音乐的坚定信念。从当前部分实践案例来看,教学效果与反馈较好,这对于本地区花鼓灯锣鼓的传承发展能够实现一定积极意义,有继续推广践行的应用价值。

此外,我们可以对皖北地区锣鼓乐适当做一些艺术创作和表现上的创新。譬如当前怀远部分乐班采用传统锣鼓乐加乐队的形式,锣鼓乐为花鼓灯舞蹈伴奏,从表现舞蹈的思想内容、丰富主题及音乐美学的角度来讲,如果仅仅单一使用锣鼓从头到尾伴奏,难免使人觉得枯燥和烦乱;但如果适当配上乐队伴奏、更多的编曲及表演形式,便会使其显得更为丰富立体。当前有许多乐师为锣鼓乐加入了更多色彩性的打击乐器,各种鼓、钹、镲、钟、磬、木鱼、梆子等的使用,丰富了音乐创作的表现力、感染力。安徽著名打击乐演奏家谈守文先生,在创作少儿花鼓灯舞蹈《看戏》的锣鼓音乐中,运用了有音高的排鼓音色来演奏锣鼓点,表现出了儿童活泼可爱的心理;再如《算声盘盘》在原有锣鼓乐的基础上加了响板、《月夜练兵》加入了小军鼓等,并在传统编曲的基础上融汇了许多电子音乐元素、为花鼓灯舞蹈伴奏融入了多种乐器的音色,使其“形”与“象”都更为丰富,拓展了其艺术表现形式空间。

另外,我们可以积极面向基层、在群众间营造锣鼓乐艺术氛围,可以将花鼓灯锣鼓百姓生活、市场文化等方面等相结合,使其传承与发展真正实现“活态”。政府部门提供一个轻松的政策环境,并在辖区范围内普及锣鼓乐的知识,让更多的人了解锣鼓乐,并参与到传习活动中去。锣鼓乐的演奏热情奔放,可以释放压力、宣泄劳累,其表演不受场地的限制,非常适合在全民健身活动中推广。如若能长期坚持练习,打造辖区的锣鼓乐精品团队,由政府支持建立锣鼓乐广场,既能锻炼身体、陶冶身心,又能营造锣鼓乐艺术氛围,促进民间艺术的发展。据笔者调查,蚌埠汽车管理学院曾成立了大型锣鼓队,邀请锣鼓乐专家排演了大型锣鼓《军威锣鼓》,而“合肥美菱锣鼓队”“合肥百货大楼锣鼓队”“合肥无线电二厂黄山锣鼓队”等都是曾活跃在合肥企业的明星锣鼓队,发挥了其烘托热烈氛围、营造欢乐气氛的作用,让更多当地民众能够融入其中,实现从文化自救、文化自觉到文化自信的转化。

当然,如何在怀远地区花鼓灯锣鼓中构设合理的传承机制与发展体系、使其得以活态传衍与创新,未来我们需要做的还有很多。作为安徽优秀民间文化的代表,皖北怀远地区锣鼓乐内容丰富、形式多样,其审美形态具有很高的艺术性,带有浓郁的地方民俗文化特色。

总 结

怀远地区花鼓灯锣鼓作为当地流传多年、具有代表性的民俗艺术,千百年的传承赋予了其深厚的文化内涵与多元艺术特色,面对着当前传承与发展现状,需要我们结合艺术性与民俗性对其进行整体性保护和传衍。安徽淮河流域的锣鼓乐作为民间优秀乐种传承至今,是因为“非物质文化遗产是中华民族的情感基因,是我们集体记忆的根源,也是我们今天与过去的沟通渠道。”[3](P15)

在理论与实践中,怀远地区花鼓灯锣鼓在未来创演和传承中不仅需要兼顾着其中那些现实“形象”的传承与创新,还需将目光聚焦于其“神韵”上,将其中所含有的深层内容、情感、世界观、民俗意义等充分表现出来,让这类民俗艺术真正做到感人肺腑、产生共鸣,直至发人深省、引人深思。面对着不断变化的民俗生活及社会文化环境,我们对此要做的非遗保护与艺术创演工作还需要更为深入,这样才能使其中的审美形态在活态传衍中予以最大化的呈现,并最终拓展其价值空间、助力于地域文化产业发展,为社会主义文艺事业的繁荣及传统文化的复兴实现其更多作用。

[1]谢克林.中国花鼓灯艺术[M].合肥:安徽人民出版社,1990.

[2]李春荣.中国花鼓灯[M].合肥:安徽教育出版社,2013.

[3]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:文化艺术出版社,2006.

J607

A

1003-1499-(2020)04-0018-06

崔琨(1985~),女,安徽师范大学音乐学院讲师。

2019年安徽省人文社会科学重点项目“安徽淮河流域锣鼓乐研究”(编号:SK2019A0251)结题成果。

2020-12-07

责任编辑 春 晓