如何提高学生的心理素质

2021-01-22尹丽红

尹丽红

[摘 要]心理素质教育是素质教育的重要组成部分。加强学生的心理健康教育,提高学生的心理素质,是学校素质教育的重要内容。教师只有了解学生心理问题的成因,才能在教育教学中有意识地消除学生的不健康心理。在实际教学中,教师要加强研究,理解学生的心理实质,根据学生不同生长发育阶段的心理特点因材施教,还要注重提高自身素养,努力探索心理健康教育的新途径。

[关键词]素质教育;心理素质;因材施教

素质教育的一个很重要的内容就是加强学生心理素质教育。近年来,许多学生由于心理不健康导致思想行为出现问题,有的甚至还危害到家庭和社会。因此,加强学生的心理健康教育,提高学生的心理素质,是学校素质教育的重要内容。但是,从当前我国基础教育的现状来看,突出的问题是应试教育的弊端不同程度地损害了学生的身心健康,压抑了学生的个性发展。另外,社会上存在的分配不公、独生子女自身存在的“以自我为中心”的特殊心理等问题,也不同程度地影响了青少年的信仰与追求,进而影响了青少年的健康成长。教师只有了解学生存在问题的成因,才能在教育教学中有意识地避免和纠正学生的不健康心理。

一、了解学生的心理实质,注意因材施教

近年来,随着心理健康教育的普及,许多教师开始深入学习了解一些有关心理健康的知识,以便对有心理问题的孩子进行疏导。在心理健康教育课上,教师要将知识性、趣味性、参与性和操作性都融入到教学中,不仅要把有关心理学的知识传授给学生,更要对学生进行心理训练和心理指导,从而使每个学生都达到情绪饱满、行为协调、人际关系适应的心理健康标准。此外,可以定期举办心理健康、心理保健等专题讲座,积极开展心理健康教育活动。心理健康教师的办公室也可以作为“心理健康服务站”,为学生提供心理咨询、心理知识阅览、心理活动交流等服务。要加强学生的心理健康教育,努力把学生培养成自强、自爱、自立、自觉的健康人。

物质是世界的本质,世界上所有的事物都是由物质组成的,心理现象只不过是物质在人大脑中的反映,是物质长期发展、运动的结果,这便是人的心理实质。理解了心理实质,也就是理解了人的個别心理差异,即能力差异、气质差异、性格差异等。教师掌握学生的心理差异之后,就能预见自己的工作将会在学生身上产生怎样的效应,并根据这种效应采取适合学生自身特点和身心状态的相应措施,提高学生的心理素质。

二、加强研究,根据学生不同阶段的心理特点施教

童年期是孩子长身体、长知识的重要时期。这个时候借助一定形式的训练和保健医疗,抓好心理健康教育,不仅有助于开发学生的智力,而且有利于培养学生健康的心理,形成良好的个性和顽强的适应能力。

要开展心理健康教育,首先要了解儿童在生理和心理两方面的发展情况。小学阶段,学生的生理和心理变化很大,具体表现为:儿童的生理发育在身高上,六七岁时约为110厘米,体重18公斤,到十一二岁长到138厘米,体重长到31公斤。由于女性在十一二岁开始发育,而男性到十三岁才进入高峰,所以在身高体重上女性比男性发育得快。进入小学阶段,儿童骨骼的构造变得更紧密,但含水成分多,钙、盐、磷成分少,所以骨骼坚固性差,可塑性强,可弯曲变形。儿童喜欢跑跳,但耐力差,易疲劳,心脏容量小,新陈代谢快,心脏的脉博频率高于成人,每分钟85次至90次,因此,不宜过重负担和过度活动。

小学生多动是一种正常现象,主要是神经系统的兴奋性过强。从认知过程来看,感知笼统,只注意事物表面现象和个别特征,时间知觉与空间知觉都不完善。小学生以无意识为主,而后意义识记逐渐超过机械识记,思维从具体形象思维向抽象思维过渡。在意志上尽管自制力和独立性得到发展、冲动性和受暗示性明显减少,但果断性和坚持性较差,会出现盲动。在个性发展中,自我意识开始形成并发展,集体意识随年级升高逐步形成。

小学生的生理和心理发展还未成熟,认识能力差。一些学生受到家庭、社会等方面不良因素影响,出现了许多心理不健康的行为表现,如情绪不稳定、消沉,性格不开朗,精神萎靡,注意力涣散,意志薄弱,学习动机不正确,人际关系紧张,甚至出现打架、骂粗话、恶作剧等行为。

如何纠正这些心理不健康的行为呢?可以从以下几方面入手:

(一)重视小学生的营养

儿童正处于生长发育的重要时期,又负担繁重的学习任务,必须补充大脑的营养。鱼类、蛋类、肉类、豆类食物可以为大脑提供蛋白质和多种维生素,牛奶、芝麻、花生、栗子、杏仁、胡萝卜、紫菜、金针菜、虾仁、各种水果,也是制造大脑蛋白、RNA、DNA的原料。所以,应多给儿童补充营养,缓解脑力疲劳,提高学习效率。

(二)开设心理健康课

学校应开设心理健康课,普及心理卫生知识,开展心理咨询和心理治疗,利用心理健康监测手段建立学生心理健康档案。针对有心理障碍、遭受挫折的学生,心理健康教师要个别引导,耐心地教育与矫治。

(三)端正学习态度

教师要经常鼓励、表扬、提醒、暗示有心理障碍的学生,帮助他们形成端正的学习态度和良好的学习习惯,并积极创造条件尽量满足他们的心理需求,使他们体会到集体生活的温暖和快乐,防止自卑、恐惧、退缩、郁闷等不良情绪的产生。

(四)加强智力训练

智力是指在各种活动中表现出来的认知能力。智力的核心是思维推理能力。在教学中,教师应重视智力训练,如观察力训练、注意力训练、记忆力训练、思维力训练、想象力训练。还要讲究心理卫生,如教学内容要适当,方法要灵活,不搞突然袭击的考试,评分要合理公正。学生在应试中受到挫折后,教师要关心、体贴,多给予心理指导。此外,教室空气流通、声音、光线、室温都要适合学生身心保健的要求。

(五)保证充足睡眠

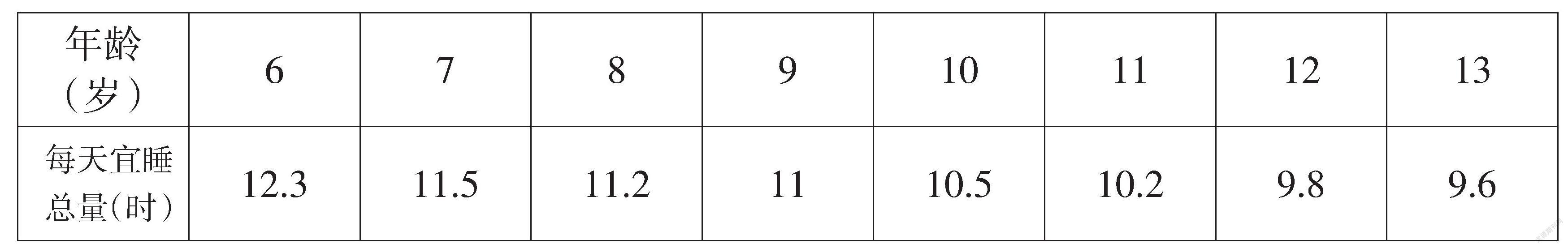

休息是消除疲劳的重要措施。教师不应拖堂,家庭作业要严格控制。低年级应无家庭作业,中年级每天留半小时作业,高年级每天作业不超过一小时。保证儿童的睡眠是消除疲劳一个重要措施,充足的睡眠可以恢复肌肉神经系统的功能,保证儿童正常发育。心理卫生标准中规定儿童的睡眠时间为:

(六)从最低要求开始,养成好习惯

在学习过程中,有些学生做出许多偏离正常的行为,其中很大一部分原因是对抽象理论不理解,懵懵懂懂,似是而非,而且未能养成良好的学习习惯,缺乏学习兴趣和信心。比如,劝诫有的学生上课专心听讲,他会点头同意但做不到,如果改为“希望今天上语文课举手发言一次”,这种要求不高,很容易完成,之后可以再要求每门课上至少举一次手。这样学生每完成一次都不会感到吃力,并且很有成就感,也会产生学习的紧迫感,因为要想举手发言就必须专心听讲,努力思考,在这一过程中学生不健康的学习心理也会逐步得到纠正。

教师要引导孩子从相对容易的事情做起,之后再逐步提高要求,不能急于求成。每次可以只提高一点点要求,让孩子觉得一点也不难做到。当孩子每提高到一个新水平后,都要及时给予鼓励,让他们意识到自己能做好,从而培养他们的自信心和自觉性。

三、提高教师自身素养,探索心理健康教育的新途径

乌申斯基曾说过:教师是人类历史上一切优美崇高事物与新生一代之间的桥梁。当代教师应具备的最基本的自身素质应该包括:自觉地坚持四项基本原则,以高度的责任感和使命感培育“四有”新人的思想政治素质;在教育实践中能着眼于未来人才设计与培养,勇于创新,练就过硬的基本功,不断探索的业务技能素质;为培养新时代好少年,适应现代教育教学需要,不断学习和丰富自己专业知识的科学文化素质;发挥师德和身教作用,树立整体意识和协作精神,形成乐于奉献的良好道德品质。

在提高学生心理素质方面,要坚持“五爱”和以学习目的、人生目标为主要内容的政治教育,突出以学雷锋、学英模和为人民服务为主要内容的思想教育,突出以遵纪守法、文明行為习惯养成等为主要内容的品德教育。另外,教师还要通过课堂教学、社会实践和军训、课外校外教育这三条途径,采取相应的方法,面向全体学生施教,促进学生全面发展。

总之,加强素质教育,要从提高学生的心理素质入手,这也是教师和家长义不容辞的责任。

参考文献:

[1]李泽彧.新编素质教育概论[M].厦门:厦门大学出版社,2006.

[2]赵德凤,李梅枝.提高青少年心理素质刍议[J].黑河教育,1999,(02).

(责任编辑 赵永玲)