多元探索与结构创新

——埃罗·沙里宁建筑思想及其设计作品分析

2021-01-19童乔慧

童乔慧

包亮玉

刘天卉

张喆

一、引言

20 世纪50 年代到70 年代,国际主义风格以简洁流畅、功能至上的原则,强调简单、明确的形态以体现工业化的特点,在当时的国际建筑环境中占据主流地位。但在这个主流之外,也有一批建筑师对现代主义的发展进行了积极有益的探索。美籍芬兰裔建筑师埃罗·沙里宁(Eero Saarinen,以下简称埃罗)便是其中一位代表人物。他是20 世纪美国现代建筑的开拓者,他所进行的多元化探索和实践在国际式盛行的时代让人耳目一新;同时,他的家具设计开创了现代设计有机性的新途径。他不仅注重革新材料和结构技术,同时也注重对于时代精神的反思和对于有机主义的感悟。他一系列作品新奇独特,表现了丰富多彩的建筑语汇,因此也被冠以各种各样的头衔:新表现主义、有机现代主义,等。埃罗毕生虽未写过一本讨论自己设计思想与哲学的书籍,却通过极富表现力的建筑作品传达着自己对时代精神的特有理解,影响了大量同期和后期的建筑师,激发了众多新思想的诞生。

长期以来,我们对于埃罗·沙里宁的研究篇幅相对较少,仅限于杰弗逊纪念碑和美国环球航空公司等作品的介绍和建筑理论书籍中的一带而过。本文希望通过阅读有关埃罗的著作、文章以及国内外研究相关理论与成果,并结合对他相关建成作品的实地考察,对埃罗的生平、建筑理念与设计实践展开较为全面的分析,更好地了解这位非凡的建筑大师,丰富外国建筑史的专项 研究。

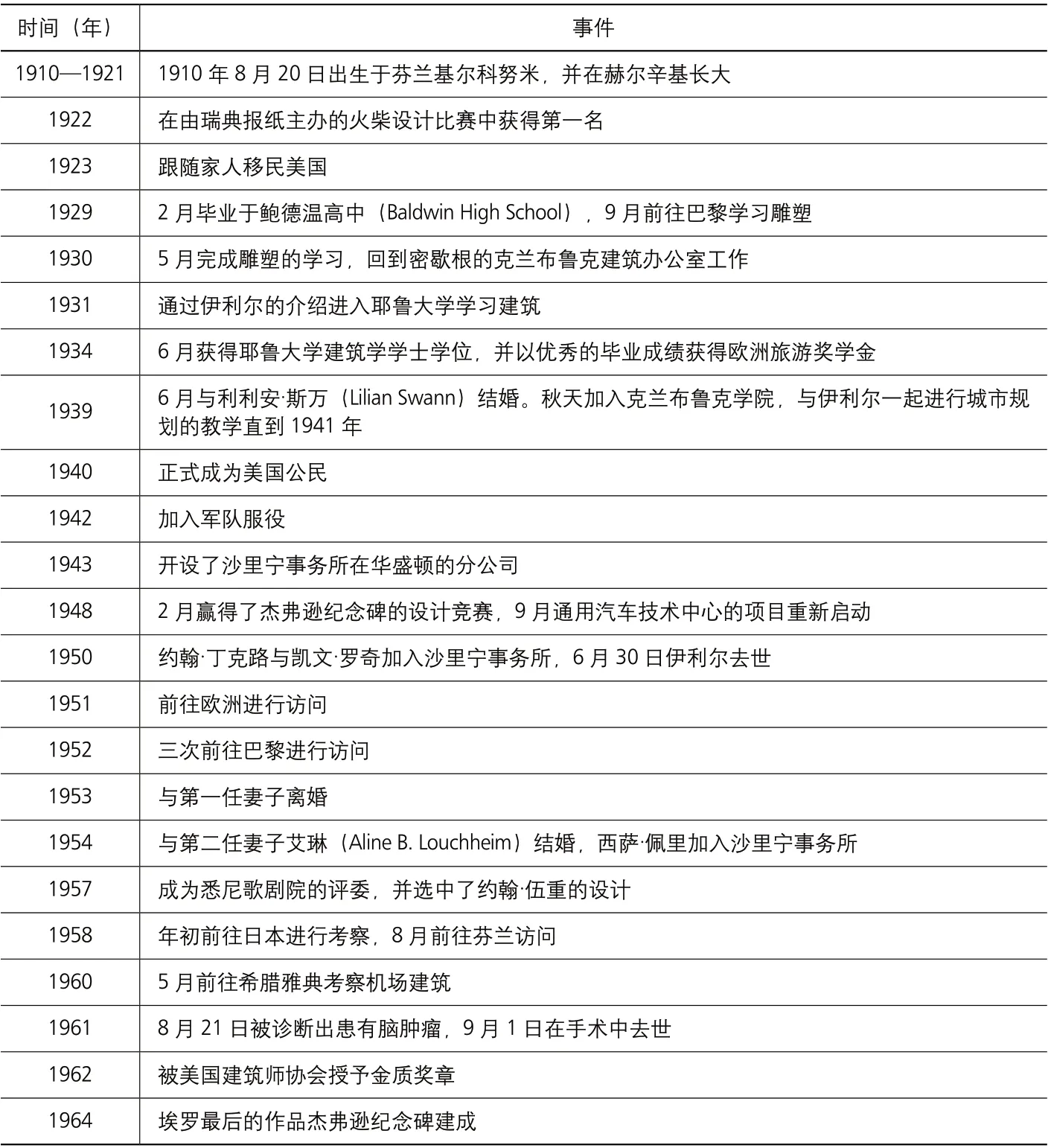

二、埃罗·沙里宁生平

埃罗1910年8月20日出生于芬兰(图1),这一天也是他父亲伊利尔·沙里宁(Eliel Saarinen,1873—1950,以下简称伊利尔)的生日。埃罗建筑观的形成和确立离不开他父亲及其家庭的影响。1893 年伊利尔在赫尔辛基理工大学建筑系学习设计,同时在赫尔辛基大学艺术学院学习绘画。在毕业之前,他与另外两名学生在赫尔辛基开了一家建筑事务所,这时伊利尔的设计风格类似于英国工艺美术运动和美国的亨利·哈柏森·理查森[1]:在建筑中使用类似罗马式建筑的原始装饰形式,设计的灵感来源于自然,强调材料的固有特性。他的赫尔辛基火车站方案与他另一代表作维堡火车站,都表现出了他对古典建筑手法的推陈出新和变化发展。伊利尔一向重视开拓北欧的民族传统,他力图利用这些传统的形式结合现代建筑的技术和材料。随后伊利尔在风景优美的维特莱斯克湖附近的自宅中开设自己的工作室,他的妻子是一位雕塑家,夫妇二人时常邀请很多建筑及文化艺术界人士来家做客。埃罗幼时的成长环境艺术氛围浓厚,又有父母的指导和影响,使得他对建筑和雕塑都产生了浓厚兴趣。他不仅受到了其父在技术和材料创新使用方式上的熏陶,也接触到了许多国际化的前沿思维,还具备强烈的表现主义艺术创作精神,为他今后的建筑创作生涯打下良好的基础。

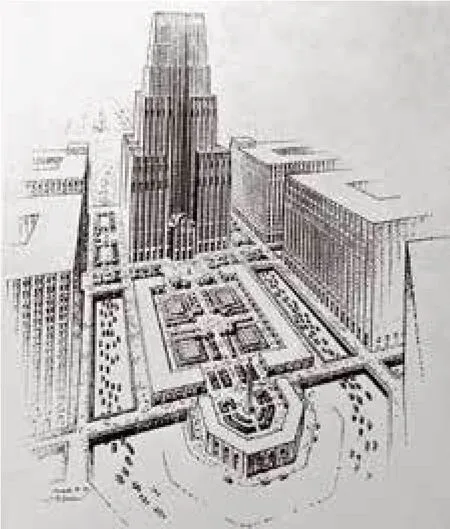

1922 年伊利尔在美国的“芝加哥塔国际设计竞赛”中获得了二等奖(图2),受到建筑师路易斯·沙利文的赏识。以此为契机,伊利尔经过多方面的权衡,在1923年决定举家迁往美国。1932 年克兰布鲁克艺术学院(Cranbrook School)正式成立,伊利尔为这所学院设计了校舍,并担任了第一任院长。在克兰布鲁克艺术学院的设计中,埃罗设计了浮雕和室内装饰。克兰布鲁克艺术学院的教育方法与包豪斯体制非常相似,但重点在于家具设计。埃罗在此深受父亲设计教育思想的影响,重视手工操作技巧,重视理念形成,这不仅对其家具设计有很大影响,也对他在建筑设计中善于用大体量的模型推敲各种有机形态方案的创作方式奠定了基础。之后为了学习雕塑,埃罗于1929 年前往巴黎,在巴黎接触到的众多艺术思潮对其时代精神的养成以及有机理念的产生起到了至关重要的作用。

学习雕塑之后埃罗对建筑重燃兴趣,在伊利尔的推荐下,1931 年埃罗作为旁听生进入耶鲁大学建筑学院学习建筑学,耶鲁建筑学院注重对学生工程方面的培训,这为埃罗在设计中充分考虑结构问题以及能够和结构设计师很好地沟通打下基础。1934 年10 月,他开始周游欧洲各国,参观欧洲古典建筑及最新的现代设计作品,这使他对现代建筑以及时代精神有了进一步的理解。1935 年,埃罗回到芬兰,与维尔· 艾克龙德(JARL Eklund)合作,共同完成瑞典剧院的扩建项目,这也是埃罗的第一个建成项目。埃罗1936 年回到美国,成为克兰布鲁学院当时炙手可热的设计讲师,在此期间接触了许多前沿的艺术家与结构工程师,为他在建筑形式和结构上的创新埋下了伏笔。

图1:48岁时的埃罗·沙里宁(摄于1958年)

图2:伊利尔·沙里宁芝加哥塔国际竞赛方案

1937 年埃罗加入父亲的事务所,在他们合作的14 年中(1937—1950 年),父子俩先后完成了伯克郡音乐中心(Birkshire Music Center)、第一基督教堂(Tabernacle Church of Christ)、克罗岛学校(The Crow Island School)和在明尼阿波利斯的基督教路德教派教堂(Christ Church Lutheran)等优秀作品。他们还在1939 年的史密森尼美术馆(Smithsonian Gallery)的竞赛中脱颖而出,获得了一等奖。在这些作品的创作中,虽然是以伊利尔为主导,但是埃罗的角色也相当突出。比较埃罗回美国前后事务所的作品可以发现,伊利尔接受了埃罗的“时代精神”理念,慢慢在向现代主义靠拢。他们的合作设计既体现着人文主义精神,又吸收了大量现代主义的手法,展现出独特的个性。之后,埃罗接替了他父亲的事务所,进行了一系列独立的实践。

1961 年9 月1 日埃罗死于脑癌手术,过早去世使得他的职业生涯结束在事业发展的中期,现代建筑的许多书籍对他只是一笔带过。

三、埃罗·沙里宁的建筑思想

埃罗受到了欧洲以及美国设计传统的共同影响,他不仅吸收了他父亲极具绘画色彩的北欧浪漫主义风格,在作品中强调自然材料、工艺技术以及历史图像的表达,同时还致力于研究现代建筑。跟随埃罗工作多年的西萨·佩里曾说:“要理解埃罗·沙里宁,首先应该注意到他是一位忠诚的现代主义者。”[2]他一直表达着自己对于“时代精神”的反思与“现代主义”的理解,同时他强烈地认为建筑需要突破传统形式的束缚。他的作品可以被视作一种探索的形式,探索多种方法来改善他所感觉到的现代主义的不足之处。

埃罗在独立设计之初,正值国际主义崭露头角之时,埃罗与密斯及其弟子凯文·罗奇(Kevin Roche)交流颇多。埃罗的早期建筑体现出了热衷于国际主义风格和现代雕塑效果的双重倾向。但对于追求创新和突破的埃罗来说,密斯式的单调感难免对他有所掣肘。于是埃罗开始将现代雕塑理念与创新的结构形式进行结合,最初的形式探索从球体、圆柱体等规则的三维体量结合抛物曲线和圆拱等二维曲线的方式开始,通过对壳体和悬挑等结构理解的加深,逐渐发展成复杂、有机、具有流动感和隐喻性的整体形态。与密斯展现个人风格的方式不同,埃罗认为可以引入定制设计来体现建筑在多因素作用下的时代精神,并且用模块理念来补充定制设计中现代主义工业特质的不足,将有机主义理念融入现代主义理性逻辑来建构建筑的形态和功能。同时,埃罗将材料和结构的创新作为服从其他原则的因素来建构结构完整性,并以形式突破作为动因进行材料和结构的创新。

1.时代精神的反思

1923 年埃罗离开芬兰移居美国,直到他40 岁以前,他的大部分时间都在克兰布鲁克学院学习和工作。他和父亲设计建造的克兰布鲁克校园是美国为数不多的注重塑造校园物质环境的建筑项目。整个校园包括男子学校、女子学校和艺术学院,如同一个花园城市社区,埃罗对于建筑最初的定义便来源于此。1961 年他在Perspecta杂志[3]上对这个问题发表了看法,他认为建筑是全部人造的物质环境,唯一需要留白的部分便是自然。这个时期他深受父亲的影响,在建筑形式上保持着强大且本质的芬兰传统,在处理与外部因素关系及在形式为导向理念的形成上有了初步的进展。

对于技术赋予建筑时代性的理解上,埃罗相信每个时代的建筑必须根据当时的技术展现新的面貌,并且表达自己的时代精神。沙里宁承认他时常自问什么是建筑创新,他的答案是:“那不就是把建筑里已经 失的再捡回来么?我们固然要创新,但是我们要把以前存在过的伟大的建筑观找回来,同时用我们自己的形式和技术来表达。”[4]埃罗善于用高度简化的形式语言——无论建筑整体传达的形态或者某类曲线弧度的确定——来完成他认为的传统建筑观的转译和隐喻,宣告自己的形式在时间维度上的合理性和时代性。

埃罗认为通过重新引入定制设计现代建筑可以实现比早期更广泛的表达和精神目标。[5]因此,正如他在许多文章和演讲中所讲的那样,每一个项目都将作为一个新的开始,应该仔细研究时间、地点、背景、使用者和材料的细节,直到发现最优的解决方案。埃罗将和业主以及使用者的交流放在与设计准则和质量同等的高度,他一直很注重建筑流线、结构和客户感官体验的结合,将外部因素的复杂性作用忠实地反映在空间和形态之上,赋予时代精神以更加广泛的人文和社会意义。

埃罗经常谈到他对“现代建筑三大原则”的理解:功能的完整性、结构的真实表达、时代的精神。[6]在不同的实践中他通过探索不同的解决方式,运用新技术、新材料、新结构来应对不同的需求,传达他所理解的时代精神——时间的精神,永远紧随着时间的脚步,凭此来保持源源不断的创新和活力。

2.模块理念的探索

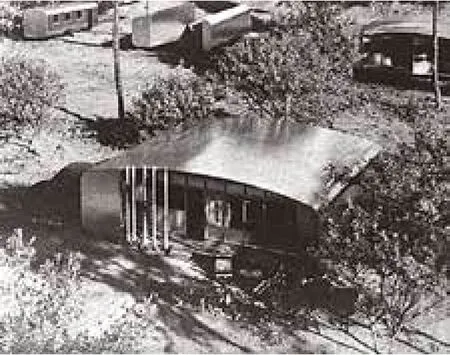

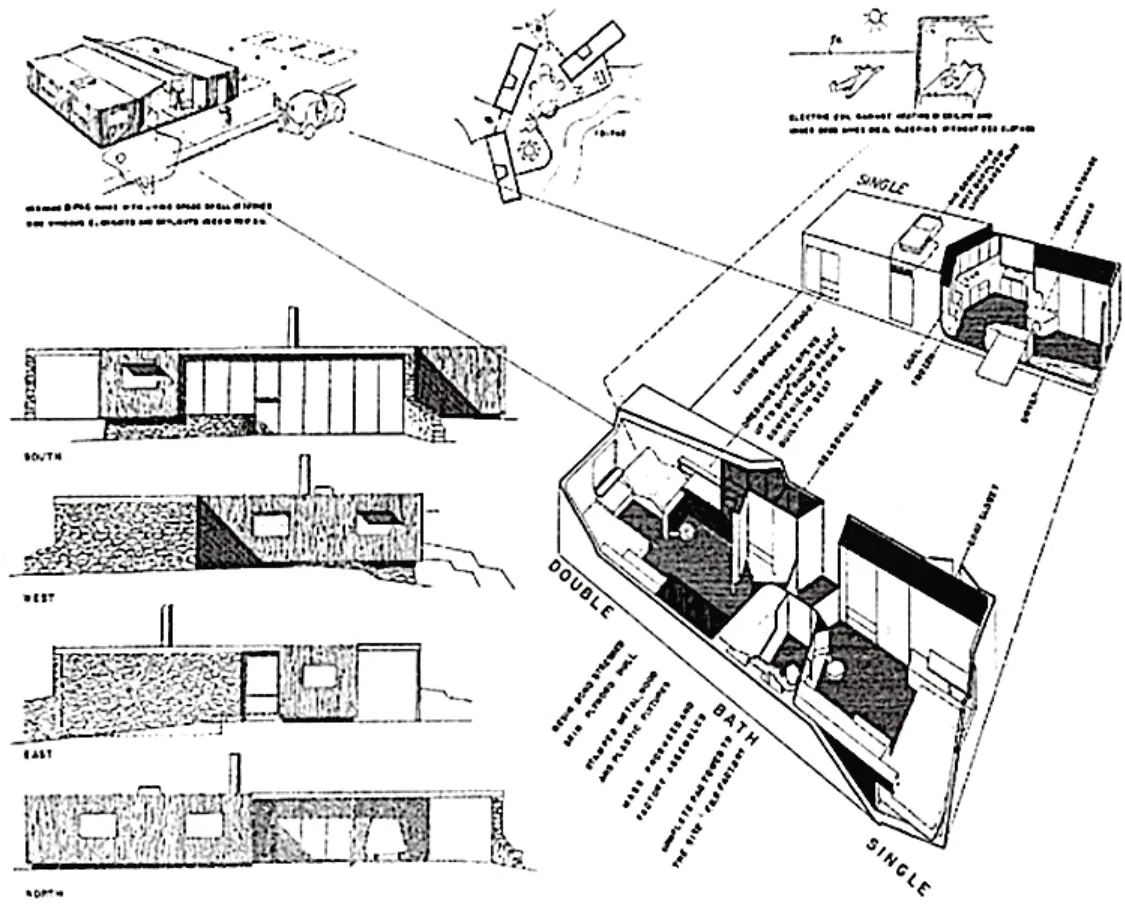

1934 年10 月埃罗回到了芬兰。在那里,埃罗对斯堪的纳维亚功能主义[7]和国际风格的作品有了更直接的接触,也使得他对现代主义的探索产生了浓厚的兴趣。埃罗从一开始就未停止在模块化设计上的实践,并且以此来优化自己的设计。1941年,埃罗设计了“展开之家”(Unfolding House Project),它由可以被运到各个位置并能以各种方式组合的模块化拖车单元组成(图3)。建筑有一个发光的、略微弯曲的金属屋顶,可以覆盖更多的区域,这是埃罗最初接触的初步组合式装配。1942 年埃罗接到美国石膏公司的项目,通过中央桅杆和可拉伸屋顶系统,创造了一种可活动的立面,探讨了单体构建的装配式特点。1943年,《艺术和建筑》(Arts and Architecture)杂志提供了模块化探索的机会,举办了由建筑材料商赞助的“战后住房设计大赛”。埃罗设计的以平顶、玻璃幕墙进行各种组合的住房单元获得了一等奖,他将其命名为PAC(Pre-Assembled Components)(图4)。在这个设计中,“A”包含厨房、浴室、洗衣房和单人卧室,“B”包含双人卧室、单人卧室和浴室。通过不同的排列组合,例如“A”“AB”“ABB”,可以组成独立式住宅、排屋,也可以和其他生活空间串联起来。埃罗认为战后住房的经济和社会需求必须通过大规模模块化生产来满足,因此他开展了装配式建筑的空间组合以及不同组合模式的研究。

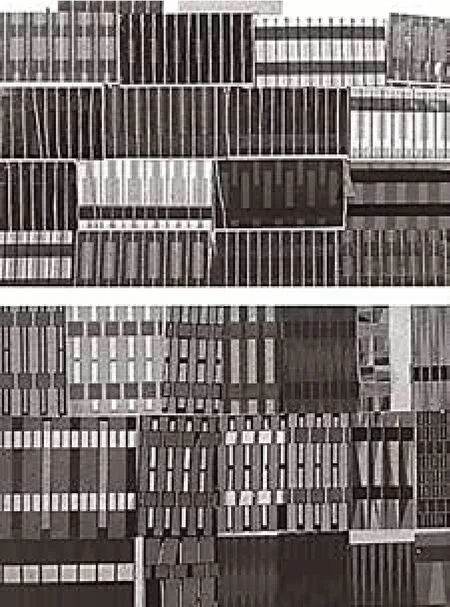

图3:展开之家模型

在IBM 罗切斯特的制造中心项目中,埃罗和设计团队不仅创造了比在通用公司项目中使用的更轻薄、更节能的墙板,还参考电脑编程的逻辑为未来的扩建设计了一个模块方案。采用IBM 开发的系数,埃罗为工厂空间设计了一个(250×250)平方英尺的单层模块,为办公室、工程实验室和教室设计了一个(80×250)平方英尺的双层模块,并把这些复杂的模块以一种合理有序的方式,结合庭院布置在场地中。场地中两端留出的空地,方便以后用同一种逻辑按需扩建。玻璃幕墙的横向分隔基于一个4 英尺宽的模块(比在通用汽车技术中心时用到的更小),窗口条带贯通设置在同一高度,使得整体效果更匀称(图5)。

凭借对现代主义建筑以及国际主义风格标准化工业生产技术的深入理解,埃罗创造了许多推进大规模生产体系的结构。模块化设计方面的造诣使得埃罗能在探索有机形态的道路上打破技术壁垒,游刃有余地展现他对有机主义的感悟。

图4:PAC竞赛展板

图5:IBM制造中心表皮研究图

3.有机主义的感悟

从耶鲁大学冰球馆开始,埃罗开始尝试一种更活泼、更曲线风格的有机建筑形式。从他后期设计的环球航空公司候机楼以及杜勒斯机场不难看出这样的趋势。而这种趋势的产生也有着其深层次的原因,埃罗原本就有学习雕塑的背景,而在1930 年巴黎求学期间,立体主义雕塑盛行,有机雕塑主义大师布朗库西(Constantin Brâncuși)[8]在巴黎创作了《空中的鸟》等一系列作品,这些都为埃罗提供了探索有机建筑的思想基础。而在欧洲和美国的实践过程中,他受到阿尔托与赖特等人对现代主义下不同有机理念的影响。从他的家具作品中也展现出了他对“有机”的自由形态的探索。

埃罗设计的耶鲁大学冰球馆标志着其职业生涯的重大突破。这一时期埃罗对混凝土的动态形式产生了兴趣,这促成了他设计出具有动态复杂性空间的冰球馆。当时埃罗在寻求形式、新的纪念性、抽象表现主义、高难度的精确性和新材料等方面投入了巨大的精力。他试图表达他的一个重要观点:“传达重要的意义是建筑激发人们灵感的一种方式,因此,我相信这也是我们艺术的基本原则之一。”[9]在耶鲁大学冰球馆中, 埃罗试图强化一种整体形象的传达,以及他一直追寻的对使用者情绪和感官体验的表达。

在环球航空公司候机楼的设计中,埃罗试图用整体的形态来表达一种飞翔的感受,并期望这种感受赋予游客“旅行的刺激”,而这样的做法同样也满足了业主对航站楼最初的期望。当时埃罗担任悉尼歌剧院的评委,约翰·伍重(Jorn Utzon)的方案对他可能也有影响,伍重当时正沉迷于寻找一种有机的建筑,也就是一种类似自然形态的建筑,而这恰巧在悉尼歌剧院得到了体现,与埃罗当时的理念不谋而合,受到了埃罗青睐。

在华盛顿机场的设计中,埃罗继续采用有机的形式,如雕塑感的斜柱、曲面的玻璃、弯曲的屋顶等。对于政府项目来说,这种让有机形态和理性思维相结合的设计手法,达到了互相补充和协调的结果,具备了很强的合理性。

与阿尔托注重人性化、关怀基于地域特色的有机以及赖特注重建筑与外部环境关系之间的有机不同,埃罗所体现的有机主义更多来源于雕塑特性的建筑体本身形态的有机,通过建筑从内到外的有机整体来体现建筑的精神和对使用者的心理影响,凸显建筑物形式、功能、结构三者的有机结合。正如埃罗所说:“我深信,一旦开始构建建筑的设计概念,这个概念必须在其内部的每个部分都被强化并重复出现,以便无论在内部或是在外部,建筑物都会表达相同的信息。”[10]

4.材料结构的创新

埃罗曾在1953 年6 月3 日在给朋友的信中说:“从美学角度而言,我们的建筑设计有向上和向外翱翔的强烈愿望。而新材料并恰恰可以使我们摆脱传统的束缚。”[11]埃罗始终在寻求一些合适的材料并用于他的设计中。

在伊利诺伊州莫林的迪尔公司总部设计中,他选择了一种高强度耐候钢(Cor-Ten),这种钢材有一个特性:如果未上漆,钢锈会形成一种钢的保护层。这种锈蚀钢板会一直保持肉桂棕色,这使得建筑能够具有优雅稳重的立面。埃罗还在场地上建立了部分立面的全尺寸实体模型,以确保钢材能够呈现出预期的效果。最后,埃罗成功地完成了他的设计想法,并且这种钢材也被广泛地运用在建筑设计中。

玻璃这种现代材料也成为埃罗建筑设计中不断尝试和实验的重点材料之一。他为贝尔实验室特别开发的镜面玻璃是一种低亮度反射玻璃,能够偏转70%的太阳光的热量,并允许25%的光通过。他在通用汽车公司的设计中研究玻璃的反射特性,并开始了随后一系列的实验。当时反射镜面玻璃只被安装在建筑的背立面,最终四个立面均安装了它。尽管面临着高成本和高风险,埃罗还是用自己的人格魅力说服客户提供了这样的实验机会。

1959 年12 月1 日,埃罗在迪金森学院的演讲中说:“结构完整性是一个经久不衰的重要原则,我永远不会背离它。然而表达结构本身并不是建筑的最终目的。只有当结构能够服从于建筑总体和其他原则时,它的重要性才能体现出来。”[12]在克兰布鲁学院担任设计讲师期间,他受到了马基伊· 诺维奇(Maciej Nowicki)[13]等人的影响,埃罗曾经在一封信中提到马基伊·诺维奇是除了他的父亲伊利尔和他的终身合作者查尔斯·伊姆斯(Charles Eames)之外,对他影响最大的人。与此同时,埃罗通过与身边诸多优秀的结构工程师接触,对当时先进的结构理念有了深入的了解,使得他在一系列建筑作品中将创新的建筑结构体系和自己的多元探索成果相结合,构建了自己独特的设计表达。

四、埃罗·沙里宁的建筑作品

1.麻省理工学院克雷斯吉礼堂与小教堂

麻省理工学院建筑与规划系作为美国著名的建筑学院,一直以来都走在建筑领域的前沿。理查德·科伯恩·麦克劳林(Richard Cockburn Maclaurin)在任校长期间,亲自监督完成了马萨诸塞剑桥校园的第一批建筑群的建造。20 世纪30 年代开始,麻省理工学院开始邀请诸多建筑大师参与到其校园建设当中。在当时规划系系主任威廉·伍斯特(William Wurster)的邀请下,埃罗开始着手设计麻省理工学院克雷斯吉礼堂和小教堂(MIT Kresge Auditorium and Chapel)。

麻省理工学院礼堂在形式上采用八分之一球面的形式(图6),这是在通用汽车中心半球形礼堂的基础上发展变化而来,这样的变化趋势显示出在形式上对密斯风格的突破,但在空间特征以及材料的使用上可以看到国际主义风格的影响。简洁的形式与校园原本的穹顶建筑产生了呼应,大尺度弧线元素的使用也显现出埃罗从静态雕塑语言向动态雕塑语言的转变。礼堂屋顶跨度约为113 英尺,使用的结构元件的尺寸主要为3 英寸、7 英寸厚。三个穹隅支撑着屋顶,它们的面积大概有半英亩,最高点则为50 英尺。整个礼堂做到了占地大,跨度大,空间高,座位多。乐池允许200 多位音乐家同时登台,唱诗台也可以容纳近百人。地面15 英寸之下,是一个200 多座位的剧院。除此之外,还设有办公室、更衣室、排练室、乐器库、音乐视听室等功能房间。克雷斯吉礼堂是全美第一个大型薄壳混凝土建筑,建成后受到了报刊和专家们的热议。其薄壳结构的创新使用不仅满足了形态塑造的需求,也为之后在环球航空公司航站楼中使用壳体结构打下了基础。

小教堂坐落于麻省理工学院的一片小树林之中,和礼堂相对而立(图7)。简单的圆柱体外观没有窗户,仅有一圈低矮的拱,无法从外面看到内部构造,镶嵌在教堂顶部的玻璃在一定程度上代替了窗户。进入教堂内部时,内外空间的强烈反差令人感到震撼。与外部的简单圆柱不同,小教堂内部使用了更具动态效果的、波浪形的内饰砖墙。哈里· 贝尔托亚(Harry Bertoia)[14]设计的金属雕塑被置于教堂的大理石祭坛之上,雕塑上的金属丝线悬挂着无数金属片,从教堂顶部延伸而下,如同光的瀑布一般闪亮。随着无数金属片的律动,小教堂的光影条件不断变换(图8)。埃罗通过对光线条件的塑造,营造出静谧安详却带着几分神秘的场所,让人感受到了一种难以言表的宗教氛围。埃罗力求在这一项目中与校园原本的建筑产生呼应,红砖材料的选择以及弧墙元素的使用都源于场地不远处阿尔托设计的贝克宿舍大楼。外墙圆柱形、 内墙波浪形的处理以及为了与礼堂取得呼应所加入的拱元素,都通过简洁有机的方式与功能需求合理组织在了一起,不仅体现了他在传统材料上的创新性使用,也展现其多因素融入的定制设计理念的表达。

2.耶鲁大学冰球馆

在克兰布鲁学院担任设计讲师期间,埃罗受到了马基伊· 诺维奇等人的影响,之后开始探索悬索结构带来的形式上的变化,将之与自己有机主义雕塑化的理念相结合。在静态的、规则的几何形态基础上发展出更为动态的、自由的流线型形式。耶鲁大学冰球馆(David S. Ingalls Hockey Rink Yale University)便是这样的产物。从埃罗的早期草图可以看出,他在这个设计上作了很多修改和努力(图9)。第一稿方案的外形像是一头头部受伤并匍匐在地上的剑龙。最后的方案像是在海洋中向前航行的鲸鱼,显得更加轻盈灵动。埃罗将溜冰场表达为一个“单一的空间”,中央溜冰场由看台座位包围。一条单独的长混凝土拱门在溜冰场的长轴上飞行,悬链线垂直于两侧,形成屋顶表面。在艺术性和功能性方面,埃罗扭转了它的曲率,又增加了一部分悬臂作为建筑入口的遮阳篷 (图10)。

图6:麻省理工学院克雷斯吉礼堂

图7:麻省理工学院小教堂

图8:麻省理工学院小教堂室内祭坛

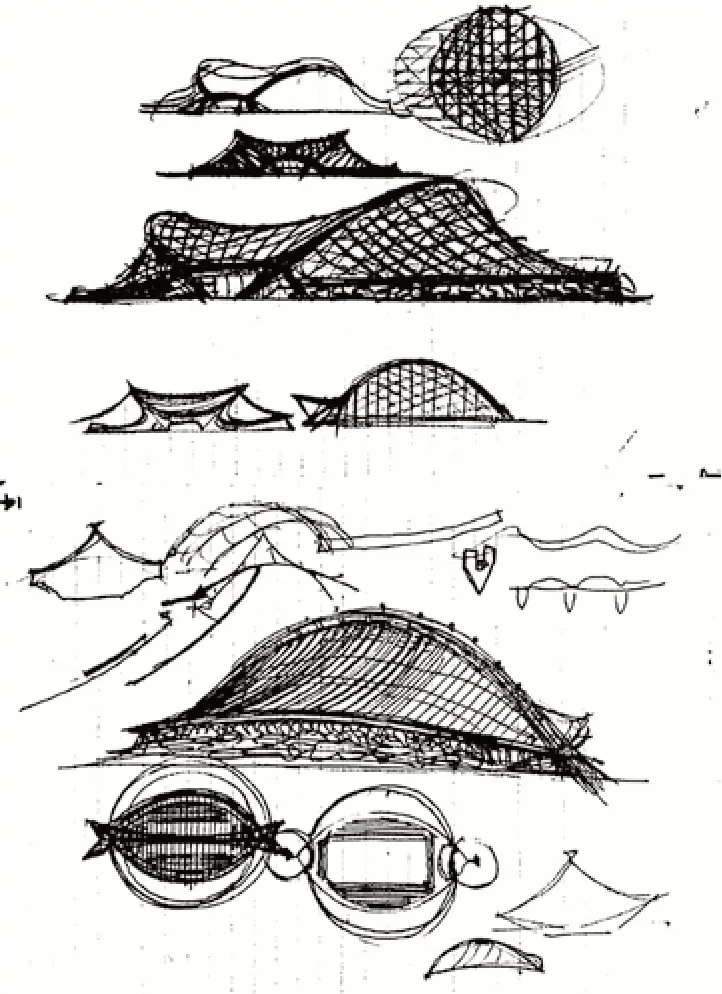

图9:耶鲁大学冰球馆早期草图

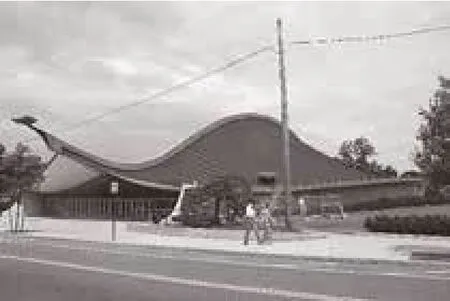

图10:耶鲁大学冰球馆

图11:环球航空公司候机楼屋顶模型

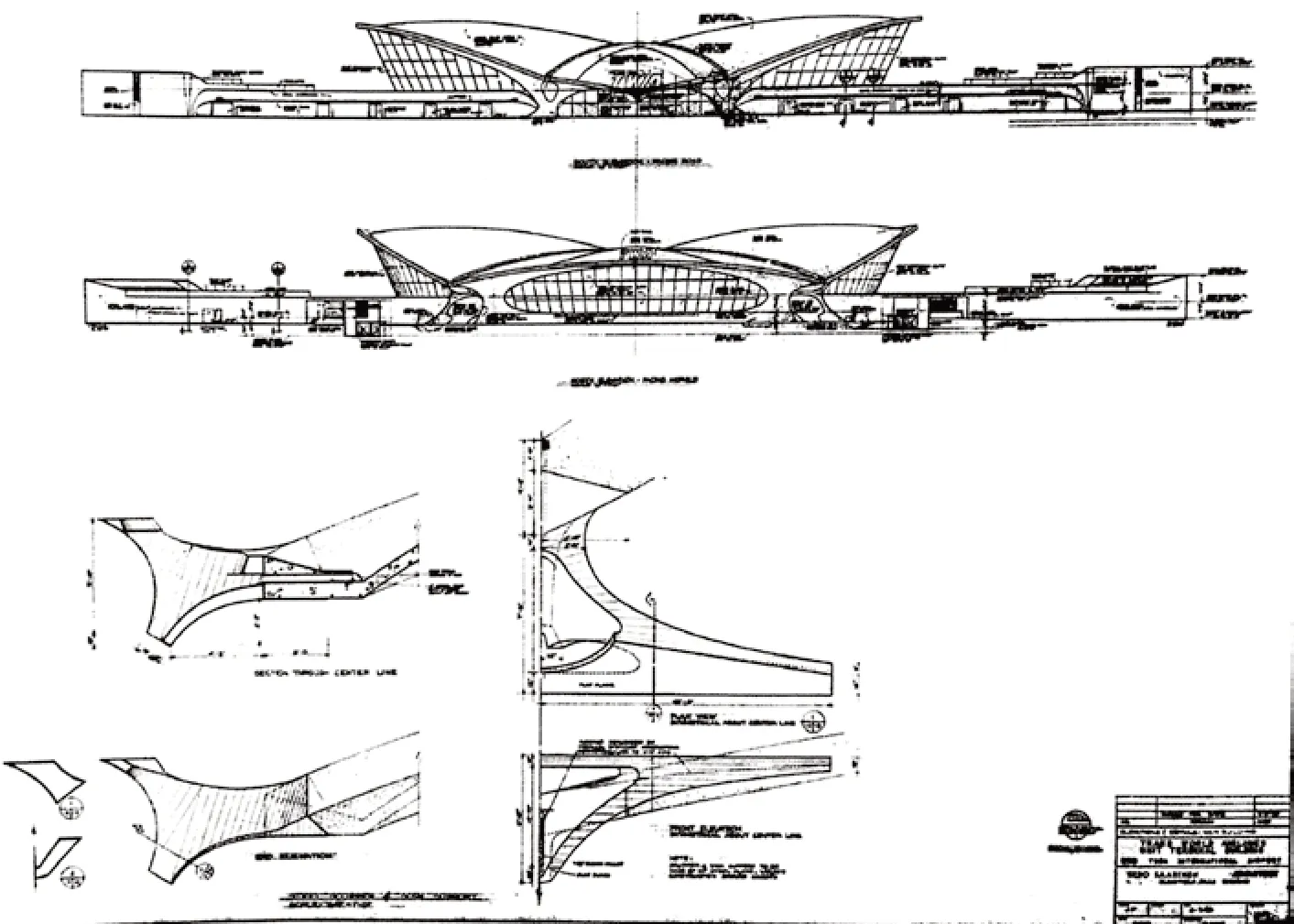

图12:环球航空公司候机楼立面及细部大样

埃罗在耶鲁大学冰球馆的设计中进一步发展了混凝土薄壳结构顶,与悬索结构相配合表现出有机的动态雕塑感。这是他第一次用悬索结构屋顶在室内表达体育建筑的运动感,对之后的代代木体育馆也产生了一定影响。屋顶正中是一条跨度长达85m 的钢筋混凝土曲线脊梁,脊梁两边拉着悬索屋顶,形成了跨距57m 的空间,可以容纳3000 名观众。建筑室内悬索结构外露,结构本身就是装饰。埃罗在谈到耶鲁大学冰球馆的创作时说:“冰球馆是我职业生涯的重要代表。它强化了我想要将建筑中所有元素塑造成统一形式的信念,并且给了我们建造拱顶和悬索屋顶的信心……它影响了环球公司候机楼和华盛顿机场。”[15]埃罗在这一时期逐渐形成了通过强化整体形象来形成感官体验的有机主义理念,但在内部空间的处理上,用单一空间的处理规避了有机的内部形式与功能结合的探讨。冰球馆不规则曲面混凝土屋顶的处理以及入口悬挑结构的尝试,也都为之后环球航空公司候机楼的建成奠定了基础。

3.环球航空公司候机楼

环球航空公司候机楼(The Trans World Airlines Terminal)是埃罗里程碑式代表作品,设计建造时间为1956—1962 年。在耶鲁大学冰球馆对拱顶以及悬空屋顶的实践的基础上,埃罗进一步运用了混凝土薄壳的结构形式,探讨了有机的内部形式与功能的结合,从内到外用有机概念进行整体强化以完成情绪、体验的传达。埃罗将曲线元素的使用贯穿了整栋建筑,从外部为了实现巴洛克式的情感而产生的类似向上飞跃的曲线,到底部四个流线型的Y 形墩座,再到内部流线型的通道、廊桥、等候区,无不体现着埃罗巨型雕塑化的设计语言。

1956 年,当时的环球航空公司总裁拉尔夫· 道森(Ralph Dawson)希望这个建筑具有“飞翔的精神”,他向埃罗阐述了他的两个主要设计目标。首先环球航空公司要创造一个独特的标志性建筑。另一个目标是要激起人们对航空旅行特有的刺激感和兴奋感。1956 年2 月,埃罗团队开始进行项目的前期工作:收集飞机和乘客的数据,调研其他候机楼项目,在楔形场地上布置总平面。埃罗一直渴望设计一个环球航空公司的标志性建筑,他凭借自己的直觉抓住了两个非常重要的价值:外表和实质,通过总平面上的位置布置以及内部自由流动空间的设置,试图营造一个无阻碍的关联世界。

在设计推敲阶段,由于形体较为复杂,为了保证候机楼内部空间的高度可以让每个人都顺利地通过,埃罗做了许多不同尺度的模型来帮助方案的推敲(图11)。最初的方案是四根承重柱支撑鞍形混凝土薄壳,但是这样做的话,外观和薄壳屋顶的曲线并不协调,并且会导致支撑悬臂部分的梁过于笨重。通过一系列的形态推敲(甚至在早餐时,埃罗还用柚子皮来模拟候机楼的外壳),他最后决定让这个建筑的主要承重柱呈现出一种“内八字”的形态。

通过用金属骨架和粗糙的硬纸板做了许多模型之后,一个像“四个蘑菇重叠”的屋顶模型被放在桌上讨论,有人建议按照交接的曲线打破屋顶的长轴,所以凯文· 罗奇(Kevin Roche)[16]把模型切成两半,创建了四个相邻的在中心彼此平衡的薄壳。这种方法解决了两个问题:既更好地庇护了主入口,又把力传导到了后部,以满足登机区域的要求。在最后一个方案中,有三种不同尺寸和曲度的菱形壳结构,两翼部分是对称的,但主入口处的薄壳比后方的要狭窄(图12)。1961 年4 月17 日,埃罗最后一次到施工现场时,建筑的上部结构已完成,他充满热情地说,如若该项目被迫停止,就如同卡拉卡拉大浴场被毁一样令人痛心。遗憾的是,他自己在有生之年却未见到它的完工。

在环球航空公司候机楼的设计中,埃罗一反传统的采用了独特芬设计方法:先做模型,再画图纸,以造型来主导设计发展。在施工过程中又补画了数百张施工图,由于壳片形状扭曲,甚至采用了地图等高线的方法来标定曲面形状。环球航空公司候机楼的建成在当时受到了建筑评论家的抨击,他们认为埃罗从造型作为切入点来进行设计的方法是对现代主义“形式服从功能”的理念的背离,更有人评论埃罗如此哗众取宠的设计是“故弄玄虚”,说他是一个空洞肤浅的风头主义者。而在环球航空公司候机楼设计中,有机形式和功能的融合基于多因素的复杂考量,一方面完成了传达有机主义的形象以及观察者的情绪、感官体验的目标,另一方面借助结构的创新,以巨型结构的语言宣告了建筑的标志性和时代性。无论通过形式主导理性空间的探索,建立标志性,还是通过有机整体性雕塑特征进行形象传达和隐喻,都为现代建筑的发展提供了新的思考,突破了当时日趋僵化的国际主义风格所引领的主流建筑环境。

埃罗·沙里宁生平大事记 附表

五、结语

长期以来,因为埃罗的成果风格的不定性以及其理论成果的缺乏,导致对他的评价一度充满争议。但无可否认,埃罗是一位忠诚的现代主义大师,他遵循着现代主义真实表达功能和结构的理念,并加入了自己对于时代精神的反思,创造了一个个具有时代活力的建筑作品。他以对时代精神的感悟为引领,通过在模块理念、有机主义等方面的多元探索,借助革新材料和结构创新来构建他的创造性建筑风格。他的建筑作品在形式上充满标志性、符号性以及隐喻性,走出了当时盛行的国际式风格泥潭,引领着20 世纪美国现代建筑的发展。他的设计思想丰富和补充了现代主义,并为之探索了新方向,也启发和引导了许多建筑师和建筑思想的诞生。这一切都得益于他复杂的建筑和艺术教育背景,以及丰富的设计实践。埃罗以多元探索的设计理念和结构创新的建筑作品脚踏实地地践行了自己对现代主义的理解,并为此作出了不朽的贡献。

注释

[1]亨利·哈柏森·理查森(Henry Hobson Richardson,1838—1886),美国建筑师。他是19世纪罗马复兴风格的领导者,并深刻影响了其他建筑师的作品。他的代表作有波士顿的三一教堂(1872—1877年)、哈佛大学的塞弗尔大厅(1878年)和奥斯顿礼堂(1881年)等。

[2]Susan Gray. Architects on architects[M].New York:McGraw-Hill. 2002:131.原文:To understand him, one should probably start by noting that Eero Saarinen was a committed modernist.

[3]Perspecta是耶鲁大学的建筑期刊,视角非常广阔,每期一个专题。

[4]Friedman, Alice T. American glamour and the evolution of modern architecture[M].New Haven:Yale University Press, 2010:111.原文:Saarinen admits he has to ask himself 'Is that creating a new architecture? And he replies“Isn't it just bringing back things that have been lost to architecture ?We must still create, but we would like to bring back some of the great awareness that existed in the past,expressed in our own forms and technology.

[5]Friedman, Alice T. American glamour and the evolution of modern architecture[M].New Haven:Yale University Press, 2010:114.原文:In Saarinen’s view,modern architecture could be made to achieve a far wider range of expressive and spiritual goals than had been supposed in the early years of the modern movement,and it would do so through the reintroduction of customized design.

[6]Papademetriou P.Coming of Age:Eero Saariner and Modern American Architecture[J].Perspecta, 198 4:135.原文:S aarinen of ten sp oke of his commitment to the three great principles of modern architecture: functional integrity; honest expression of structure; and the awareness of our time.

[7]斯堪的纳维亚功能主义是将现代主义的设计思想与传统的北欧国家的设计文化相结合,创造出的具有地域特色的设计风格。

[8]康斯坦丁·布朗库西(Constantin Brancusi, 1876—1957),罗马尼亚雕刻家,1904 年移居巴黎,擅长石雕及金属雕作品,是现代主义雕塑大师,有机雕塑的代表人物。

[9]Papademetriou P.Coming of Age:Eero Saariner and Modern American Architecture[J].Perspecta, 1984:135.原文:The conveying of significant meaning is part of the inspirational purpose of architecture, and therefore, I believe, one of the fundamental principles of our art.

[10]Friedman,Alice T. American glamour and the evolution of modern architecture[M].New Haven:Yale Unizersity Press, 2010:112.原文:I've come to the conviction that once one embarks on a concept for a building, this concept has to be exaggerated and overstated and repeated in every part…so chat wherever you are, inside or outside, the building sings with the same message.

[11]David M Foxe. Saariner's Shell Game: Tensions,Structures, and Sound sat MIT[J].Nexus Network Journal. 2010.12 (2): 206.原 文:Esthetically, we have an urge to soar great and to reach upward and outward. In distances with our new materials a way, this is man's desire to conquer gravity.

[12]David M Foxe. Saariner's Shell Game:Tensions,Structures, and Sound s at MIT[J].Nexus Network Journal. 2010.12(2):p205.原 文:Structural integrity is a potent and lastingprinciple and I would never want to bet far away from it. To express structure, however, is not an end in itself. It is only when structure can contribute to the total and to the other principles that it is import- ant.

[13]马基伊·诺维奇(Maciej Nowicki,1910—1950),波兰建筑师,他设计了世界上第一个使用悬索支撑屋顶结构的建筑——罗利的多顿竞技场。

[14]哈里·贝尔托亚(Harry Bertoia,1915—1978),出生于意大利圣劳伦佐,美国建筑师,珠宝、家具设计师,雕塑家。

[15]Sprague T.Eero Saarinen, Eduardo Catalano and the Influence of Matthew Nowicki:A Challenge to Form and Function[J]. Nexus Network Journal, 2010,12(2):255.原文:The Hockey Rink marks an important moment in my work. You could say it strengthened my convictions about making e very thing apart of the s ame form world; and gave us confidence about handling vaults andsuspendedroofs.…It influenced both TWA and the Washington Airport.

[16]凯文·罗奇(Kevin Roche,1922—),1982年普利兹克建筑奖获得者。他曾是沙里宁的主要设计助手,代表作品有福特基金会大楼、联邦广场饭店和奥克兰博物馆等。