奏鸣曲式在舒伯特成熟时期钢琴奏鸣曲中的运用

——《a 小调奏鸣曲》(Op.42,D 845)第一乐章分析

2021-01-19冯存凌

冯存凌

[内容提要]《a 小调奏鸣曲》(Op.42,D 845)是舒伯特钢琴奏鸣曲创作成熟时期的代表作品,也是其生前出版的有限几首钢琴奏鸣曲之一。在第一乐章中,舒伯特紧扣主部主题,通过其各种变体的自然衔接建构呈示部;用变奏技法处理“展开部”,按照和声-调性平衡原则调整再现部调性布局。舒伯特保留了传统古典奏鸣曲式的框架和轮廓却瓦解了其结构基础,从而使该乐章演变为一首幻想性的抒情钢琴小品。

1825 年是舒伯特钢琴奏鸣曲创作进程中一个标志性时间,其重要意义可以和“钢琴奏鸣曲之年”(1817年)相提并论,而且是在更高的层面上。音乐学家汉斯·科尔奇认为:

直至1825 年,面对两首《a 小调奏鸣曲》(op.143 和42)、《D 大调奏鸣曲》(op.53)、《C 大调奏鸣曲》(‘遗作’)和《G 大调奏鸣曲》(op.78),以及1824 和1826 年创作的大量四手联弹和室内乐作品可以认为,舒伯特的创作显示出一种均衡稳定的成熟风格,也达到了其钢琴奏鸣曲创作的高峰。[2]Hans Költzsch,Franz Schubert in seinen Klaviersonaten,Nachdruck der Ausgabe,Leipzig 1927,Georg Olms Verlag,Breitkopf&Härtel,Wiesbaden 1976,S.106.

《a 小调奏鸣曲》(Op.42,D 845)作于1825 年5 月,次年以《第一钢琴大奏鸣曲》(Premiére Grand Sonate pour le Piano-Forte)为标题出版,题献给奥地利皇太子鲁道夫大公爵。事实上,这首作品是舒伯特所作的第三首《a 小调奏鸣曲》,也是他生前出版的有限几首钢琴奏鸣曲之一。

该作手稿已经遗失。出版当年,刊载在莱比锡《音乐汇报》上的一则评论高度评价了这首作品:“它充溢着全新而独特的旋律及和声创意,其音乐表达尤为丰富多彩;充满艺术性的发展手法,尤其是声部进行等无不表明这是一首真正的钢琴音乐作品。[1]Gottfried Wilhelm Fink?,Première grande Sonate pour le Pianoforte,comp.-par Franc.Schubert.Oeuv.42,chez Pennauer.(Pr.I Tlr.8Gr.),Zitiert nach Otto Erich Deutsch:Schubert,Die Dokumente seines Lebens,Bärenreiter 1964,S.349.”

与这一时期常见的四乐章钢琴奏鸣曲套曲结构相同,这首奏鸣曲同样由四个乐章组成,但以中板乐章开始的乐章布局还是显示出该作的不同寻常之处。这种起始布局在古典奏鸣曲中并不常见,在舒伯特奏鸣曲中则是首次出现。该作品四个乐章如下:

表一.《a 小调奏鸣曲》四乐章结构布局

大约于创作这首作品两年之前(1823 年1 月),舒伯特在回复“维也纳音乐之友”协会的一首四重唱委约时吐露了对传统形式的不满,也表明了他对自由形式结构的追求:

您知道听众对新近一些四重唱的反应。人们已经受够了。我也许可以创作一种别人始料未及的新形式。我一直牢记自己未来的艺术使命,而您参与其中使我倍感荣幸。您必须承认,我肯定要向前迈进,而绝不能接受这项光荣的请求。[2]同上注,S.182.文中所引信件的意思是:舒伯特认为人们已经不满足于传统的四重唱,而自己也在努力探索一种新的音乐形式,因此他不能接受传统四重唱这种委约。——笔者注

可以明确看出,这一时期舒伯特主要追求两个目标,其一是“新形式”,其二是“向前迈进”。以上内容对理解这首奏鸣曲第一乐章中独特的曲式结构颇有启发。

1826 年3 月,前文提及的莱比锡《音乐汇报》上的评论指出:

在当下,很多音乐作品冠之以《幻想曲》的名字,但其中却很少甚至根本没有幻想的成分。如此命名的原因仅仅是这个标题听起来悦耳,而且乐思可以像洪水一样肆意奔涌而不受规定形式的约束。这里探讨的情况恰恰相反:一首音乐作品虽然名为“奏鸣曲”,但幻想成分却在其中具有巨大的决定性作用。这首作品如此命名的原因不过是其外部段落划分像一首奏鸣曲。另外,从音乐表达和技术运用来看,这首作品虽然是一个光彩迷人的统一体,但乐思在各个段落中的自主发展和自由流动表明,即使将其称之为《幻想曲》也并无不妥。在这层意义上,这首作品可以和贝多芬最伟大而自由的奏鸣曲相提并论。我们向创作了这部意蕴丰厚、极具魅力之作的弗兰兹·舒伯特先生致敬,一位年轻的维也纳艺术家。[3]Deutsch,Schubert,Die Dokumente seines Lebens,S.348.

一、呈示部(1-90 小节)

一般来说,结构分析的首要步骤是划分段落,但这部作品呈示部的形式结构比较特殊。科尔奇曾指出:“这是一个特殊的、连续发展的呈示部,主部主题和副部主题彼此交织,几乎难以分割,具有一种超凡脱俗的艺术魅力。[1]Költzsch,Franz Schubert in seinen Klaviersonaten,S.110.”

1.主部主题和连接部(1-39 小节)

很早就有学者指出,《a 小调奏鸣曲》第一乐章的主部主题与另一首未完成的作品《C 大调奏鸣曲》(D 840)主部主题极为相似。(对比例1-1/1-2)[2]谱例信息:弗兰兹·舒伯特.舒伯特钢琴奏鸣曲集[M].麦克斯·鲍威尔校订,湖南文艺出版社,2005.04(第一版).以下舒伯特作品谱例信息同此。

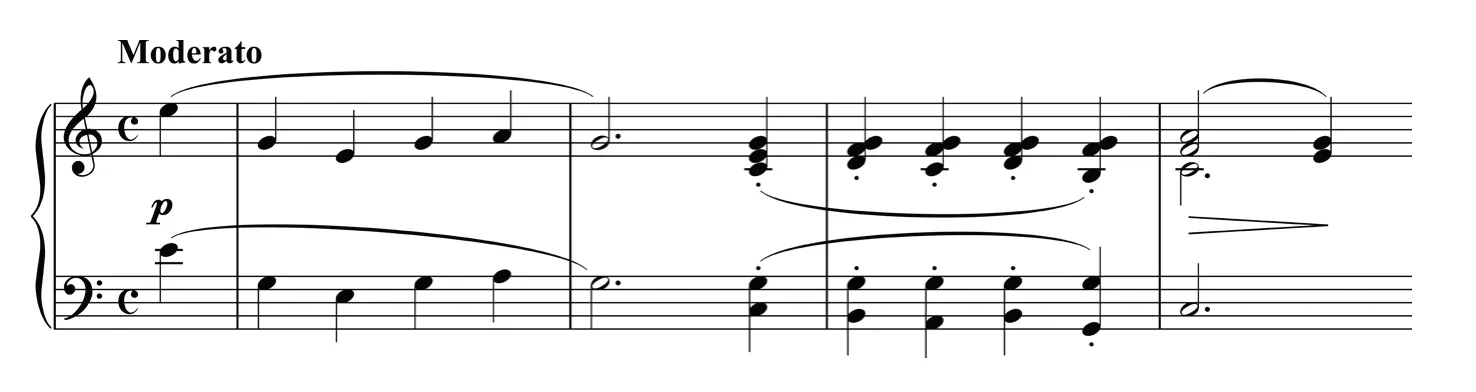

例1-1.《a 小调奏鸣曲》(D 845)第一乐章主部主题前乐句

例1-2.《C 大调奏鸣曲》(D 840)第一乐章主部主题片段

《C 大调奏鸣曲》(D 840)作于1825 年4 月,比《a 小调奏鸣曲》早一个月产生,其第一乐章似乎是后者第一乐章的准备性习作。[3]Walter Vetter:Der Klassiker Schubert,2 Bde.Leipzig 1953.S.393.Költzsch,Franz Schubert,S.110.比较这两个主题可以看出,二者的音型构造和节奏设计基本相同:这个主部主题(例1)由两个乐句构成(4+6),具有一种抒情的仿古风格。主题前乐句包含两个弱起乐节,其一为两小节富有表现力的齐奏素材a,其二为浓厚的和弦序进b。这种音型组合在1823 年的《a 小调奏鸣曲》(D 784)和其它作品中也曾出现。

为什么在这一时期,年轻的作曲家如此偏爱这种音响组合方式?舒伯特在1823 年3 月31 日写给旅居罗马的朋友莱奥波德·库佩维泽尔的信中吐露了部分原因:为创作大型交响曲铺平道路。[4]Deutsch:Schubert,Die Dokumente seines Lebens,S.235.事实上,这些主题的确显露出某些管弦乐式的声部安排:主部主题中的齐奏素材a 可由两件独奏乐器演奏,而和弦进行b 则由相关乐器组合奏,两者通过对话式的交替进行暗示出重奏与合奏的音色和力度对比以及音响空间变化。

齐奏是舒伯特钢琴音乐创作中惯用的表达方式,这种织体在其钢琴奏鸣曲中至少出现9 次之多,如在D 279、557、567、568、613、625、784、840 以及这首作品中。该写法可能与舒伯特的艺术趣味、音乐禀赋和创作经历有关:这种既无和声烘托又无对位声部陪衬的“纯旋律”织体与舒伯特简洁质朴的审美倾向相当契合,它既可以发挥作曲家突出的旋律创作才能,也便于其吸收歌曲和弦乐重奏中积累的创作经验。

在这个乐句中,齐奏旋律a 与和弦序进b 前后并置,表现出一种略带吟诵性的艺术化“问答”。齐奏旋律a 又包含动机α 和β,前者是一个装饰性的下行级进旋律性材料(c2-b1-a1),后者是一个节奏分明的分解和弦八度下行。演奏法和力度安排井然有序:在柔和的(pp)齐奏a 之后,和弦序进b 用中强(mf)力度以藕断丝连的方式奏出,并渐慢结束在属和弦。该乐句的音乐素材、织体类型及演奏方式非常丰富,包含了整个第一乐章所有核心材料。

后乐句保留前乐句的结构并有所发展:齐奏素材a 向上二度模进,其后紧接的和弦序进保留素材b的节奏,改变和声内涵。在第8 小节,旋律声部跳进至主音a2,但其作为平行大调(C 大调)重属导七和弦的三音并不具有稳定的效果。在两小节的扩充中(9-10 小节),主部主题发展至高点音c3并结束在属和弦上,保持了一种开放结构。

对比8 年前创作的《bE 大调奏鸣曲》(D 568)可以发现,这个主题中出现了一些新的技术手法和艺术形象,前者中的平行双句体乐段结构基本得以保留,但其本质已经发生变化:首先,前者的主部主题是一个静止的收拢性乐段,而这个主题则具有开放性结构,进而蕴含更多的发展可能。其次,前主题是一个略显拘谨的对称性乐段,而这一主题则通过两小节的扩充破除了方整结构。最后,该主题的音型使用和音乐表达更加多样,也更为钢琴化。

这个主题中的和声运用同样值得关注。主题前乐句按照常规建立在a 小调,后乐句则包含丰富多样的和声进行:在第7/8 小节,小属和弦直接进行至平行大调重属导七和弦暗示出向平行大调转调的趋势,为其后的副部主题埋下调性伏笔。

主部主题之后是一个华丽的嬉戏段落(11-26 小节)。这种生动活泼的片段通常被视为连接部,按照功能要求应该向平行调转调,进而为副部主题进入做好准备。但事实上这一段落并未转调,因此它只是主部主题的继续发展(“假连接部”)而非连接部。

真正的连接部出现在该段之后(26-39 小节),由主部主题材料变奏发展而来。齐奏的动机β 缩减为八度跳进,而主部主题前乐句的“问答”结构则由4 小节压缩为2 小节并反复一次。(例2)

例2.连接部片段(26-29 小节)

4 小节之后,以上主题在关系大调上模进,并尝试转入e 小调或者E 大调,但最终通过意外进行转至平行大调(C 大调)。虽然连接部只是主部主题材料的精炼和压缩,但在节奏、力度和风格上却与前者形成鲜明的对比,因而具有传统副部主题的某些特点。进一步考察还可以看出,由于其动力性转调和集约式发展的写法,这个段落事实上更像一个展开段而非副部主题。

2.副部主题(40-63 小节)

连接部之后是真正的副部主题。(例3)

例3.副部主题片段(40-43 小节)

从音乐素材上看,该主题同样源于主部主题动机β。主部主题中齐奏与和弦的“问答”形式在这里虽然被模糊处理,但并未完全放弃。该主题从此前多次暗示和准备的平行大调(C 大调)开始,期间转向d小调和a 小调,最终通过半终止指向C 大调(50 小节)。该主题之后是主部主题的变奏性段落(51-63 小节),该段最后,一个强化的半终止结束了副部主题。

3.结束段(64-90 小节)

结束段是主部主题的移调反复,建立在c 小调。舒伯特曲式建构的标示性手段——紧扣特定的动机或者主题素材,对其反复、移调或者变奏处理——再次在此出现。完全依赖感性直觉的话,熟悉传统奏鸣曲式的听众很容易将该段误认为展开部的开始,但事实并非如此:这是作品呈示部的结束。主部主题在这里继续发展,齐奏素材a 的多次进入表明,“呈示部中的两个主题彼此派生而非矛盾对立,副部主题亦非主部主题的动力性提升。[1]试比较:Walter Dürr,Wer vermag nach Beethoven noch Etwas zu machen? Gedanken über die Beziehungen Shuberts zu Beethoven,in:Musik-Konzeote,Sobderband.Franz Schbert,Müchen 1979,S.10-25,hier S.19.”在结束段最后,连接部的主题和宣叙性的齐奏a 彼此衔接,总结了呈示部的音乐素材及表达。

以上分析显示,该呈示部虽然保留了传统奏鸣曲式的结构轮廓,但在贝多芬奏鸣曲中得以完美体现的主、副部主题之间的矛盾对比则被消解。取而代之的是,舒伯特紧扣主部主题这个唯一的“原始细胞”,通过其各种变体的自然衔接建构了这个呈示部。在这个独特的,完全运用主部主题材料写作的结束段的影响下,该呈示部具备了某些再现性三部曲式——舒伯特最钟爱的曲式结构——的轮廓,即A(主部主题)-B(连接部和副部主题)-A1(结束部)。

二、“展开部”(91-144 小节)[2]特殊的写作手法导致这一部分在形式上产生歧义,因此“展开部”这个标题只是为了与通常惯用的名称保持一致而使用,其本质作用和功能在下文中探讨。

就像舒伯特其它奏鸣曲一样,这个所谓的“展开部”缺乏多种多样、紧张集约的主题-动机展开和动力性发展,却充斥着幻想性的乐思展衍和主部主题的反复出现及色彩变化。萨尔策认为:“对舒伯特来说,紧扣特定乐思和主题材料是如此重要,以至于他在展开部中继续使用主、副部主题材料,让展开部直接从移调后的主部主题素材a 进入。[3]Felix Salzer, Die Sonatenform bei Franz Schubert,in:Studien zur Musikwissenschaft,Bd.15,Wien 1928,S.116.”

例4.“展开部”进入(91-94 小节)

“展开部”从a 小调上的齐奏开始,其材料源于主部主题的齐奏a。规律性的音区和力度交替(mf-pp)带来丰富的音色变化,也使人回忆起主部主题中的“问答”结构(91-105 小节)。此后的两个变奏段落(106-125 小节)持续转调,从d 小调(105 小节)开始经过f 小调(120 小节),结束在C 大调(126 小节);声部调换这种舒伯特最常用的发展乐思技术手法也未缺席。“展开部”最后是一个规模庞大,以主部主题动机β为核心的展衍段落(127-144),该段以意外进行的方式结束在#f小调属和弦,准备了其后的主题再现。

如何理解这个变奏性“展开部”的历史意义?达尔豪斯在分析舒伯特《G 大调弦乐四重奏》(D 887)时提出的观点对此有所启发:

《G 大调弦乐四重奏》显示出二重变奏曲的结构倾向,它的历史依据根植于具有持久影响力的奏鸣曲式早期发展中:奏鸣曲式产生于(两段体——笔者注)组曲形式,与这一事实密切相关的是,该时期的展开部分经常表现为主部主题在大范围的不同调性上的变奏,主部主题的轮廓则勾勒出展开部分的音乐特点;此外,海顿在奏鸣曲创作中也一再打破集中主题原则,他用相似的主题材料填充音乐结构中不同功能的发展阶段或者“时间”,这也可以被视为奏鸣曲式和变奏曲式相互靠拢的另一个前兆。另一方面,勃拉姆斯和马勒的创作也表现出一种倾向:交响性的奏鸣曲式转变为两个定期交替变奏的主题组的循环。因此可以毫不过分地说,……这当然是一种传统,一种偏离了由贝多芬规定了其本质特点的奏鸣曲式主流发展的传统。[1]Carl Dahlhaus:Die Sonatenform bei Schubert.Der erste Satz des G-Dur Quatetts D 887,in:Musica 32,1987,S.125-130,hier S.126.

当然,由于该乐章由单主题发展而成,所以不存在常规意义上的副部主题及其变奏,因此这个“展开部”并不涉及二重变奏。如果考虑到这首作品写于1825 年5 月,而《G 大调弦乐四重奏》作于1826 年7 月,那么这种变奏性写法的“展开部”在舒伯特创作中的发展脉络就清晰显示出来。也就是说,《a 小调奏鸣曲》“展开部”可以视为变奏性写法的第一阶段,一年以后,它在《G 大调弦乐四重奏》中发展为类似于二重变奏曲结构的写作。

三、再现部和尾声(145-311 小节)

再现部由一系列极富创意的转调开始:完整的主部主题以模仿形式从#f 小调开始进入,结束在E 大调,进而引出主调(a 小调),接着继续发展至c 小调,最终形成一个开放性终止。面对充斥着主题移调反复、模仿、转调、展衍甚至材料展开等技法的段落,人们不禁自问,这是再现部的开始吗?

例5.再现部进入(146-150 小节)

伴随着“假连接部”(167-185 小节)的再现,音乐材料继续扩充和转调发展,从G 大调经过bB 大调、#C 大调,结束在E 大调。当真正的连接部从主音上八度齐奏(A1-a1,186 小节)进入,并按照古典规则转向主调时,音乐已经处于再现部中段。与真正的展开部相比,这几个具有展开性格的段落组合更接近于主部主题的扩展再现。

按照调性回归原则,副部主题应该在主调上再现,但舒伯特却将其转向A 大调,即大调化的主调。这种调整虽然不符合传统调性布局模式,但在这个独特的、并非按照辩证性对比统一原则写作的乐章中自有其合理性。其原因在于,此前部分,即再现部开始和“假连接部”的调性和乐思发展已经突破了传统再现的 “综合”原则,也就是说,调性回归和统一在此前已经被打破,因此无论副部主题是否回到主调,都不可能得到一个完全建构在主调上的再现部。进一步说,由于这个乐章中不存在主、副部主题之间的矛盾对立和动力性展开,那么为了避免单主题结构可能导致的过分单调与乏味,通过移调使其获得色彩变化进而发掘其自身的多样性表达则是一种比较合理的做法。欣里森察觉到这种调性结构上的变化并认为:

舒伯特重估了从主-属功能关系中获得的内在张力的传统奏鸣曲式,他用调性分级累进和精细区分的设计来组织整个乐章布局。这种结构逻辑并不体现在呈示部和展开部中以主调为中心的“调性校中”和明确的戏剧化提升,也非此后再现部中的调性回归,而更多表现在统一均衡的和声效果建构中。[1]Hans-Joachim Hinrisen:Die Sonatenform im spätwerk Franz Schubert,in:Archiv für Musikwissenschaft 45,1988,S.19.

再现部最后,主部主题再次变化进入,最终以开放性结构结束在主调上。

这个乐章附带了一个规模巨大的,建立在主调上尾声(248-311 小节),其核心材料依然是主部主题。主部主题开始的三个动机及材料——旋律性-朗诵式动机动机α,敲击式节奏动机β 以及和弦式进行b——变换组合方式,将音乐推向两个波次的爆发,最终取得一个宏大庄严的结局。舒伯特不像贝多芬那样将这个尾声设计为第二展开部,他延续了原有的表达手段,让核心乐思继续展衍式发展。

如何理解这个传统奏鸣曲式理论中仅仅作为附属部分,但在这里却以其巨大的规模获得了独特艺术表现的尾声?应该说,和声-调性平衡原则又一次显示出其结构作用:由于再现部中的主部主题仅从主调上掠过,而副部主题甚至建立主调的同名大调上,因此这个主调上的规模巨大的尾声可以促进和声-调性的平衡,进而增强整个乐章在调性结构上的统一性。

结论

以上分析显示出,在“尝试与探索时期”经常能感觉到的略显生硬的曲式设计完全消失了。舒伯特根据音乐表达优化了曲式结构,从而达到了“内容”与“形式”的完美统一。这个乐章虽然与传统奏鸣曲式的外部段落划分一致,但本质上却是一种独特的曲式结构。迪尔认为:

从本质上看,这是一个单主题乐章。就像在早期奏鸣曲中一样,舒伯特放弃了真正的展开部,由此导致这又是一个两部性结构的乐章。只是由于第二部分(前文的“展开部”——笔者注)从主部主题材料开始,其规模又相对较大,所以该乐章貌似具有三部性的结构轮廓。[1]Dürr,Wer vermag nach Beethoven,S.20.

19 世纪初奏鸣曲式理论中仍占有统治性地位的“两部性结构”观点也证实了以上论断。在这个乐章中,根据传统理论勾勒出奏鸣曲式结构轮廓的和声及调性发展获得重新评估:“所有重要段落都指向基础调性(主调——笔者注),无论是主、副部主题,‘展开部’,再现部还是尾声。[2]同上注,S.20.”该乐章在主题塑造方面的不同寻常之处在于,舒伯特放弃了主、副部主题之间的辩证性矛盾对立关系,代之以一个本身就蕴含着转调的主部主题,从而让所有由此派生的段落具备新的色彩与表达之可能。

舒伯特在这个乐章中找到了一种新的形式:他保留了传统古典奏鸣曲式的框架和轮廓,却瓦解了其结构基础,这就产生了一首抒情钢琴小品,“幻想成分在其中具有决定性作用。[3]Deutsch,Schubert,Die Dokumente seines Lebens,S.348.”