论《诗经·国风》中的河南歌谣及其音乐特征

2021-01-19蔡菲

蔡 菲

[内容提要]《诗经》是我国文化艺术上的瑰宝,至汉代被列为“经”学后,为历代所研习,本文以《诗经·国风》中的河南歌谣为切入点,对《国风》中河南歌谣的地域归属和风格特点等问题进行解读,认为十五《国风》中有9 地的歌谣皆产生于黄河中下游流域和汉江地区,也就是今天以河南为主体的区域,所以有着悠久历史和厚重文化的河南是《诗经》的主要发祥地,并基于地域文化的视角对《国风》中的河南歌谣进行音乐风格的划分和分析。《国风》中河南歌谣曲调类型和表演形式的多样化,体现了中原传统文化多元且丰富的特征,给予了后世许多启发并在后来的传承中得到继承与发扬。

引言

《诗经》是我国文学史和音乐史上辉煌的发端,其中十五《国风》更是体现了自西周初年至春秋中期各地的风俗民情,是历代“诗经学”研究的重点,十五《国风》中邶、鄘、卫、王、郑、桧、陈加之周南、召南这9 地的歌谣皆产生于黄河中下游流域和汉江地区,也就是今天以河南为主体的区域,所以有着悠久历史和厚重文化的河南是《诗经》的主要发祥地。

《诗经》中的《国风》是称之为歌谣还是民歌?本文从音乐的视角考量,认为《诗经》中的《国风》无论是称之为歌谣还是民歌都是属于诗歌的,是诗歌的两种形态或是两种阶段。歌谣的主体是徒歌,而古人所谓的“徒歌”并非我们今天简单所理解的不伴乐器就是徒歌,而应是指清唱或者吟诵相对简单不复杂内容的歌,且它的形式不固定、不讲究韵律,是最原始、最朴实、最自然的一种歌谣形式,正如西方中世纪最初的基督教圣咏一般,有大致的音调走向,没有真正意义上的旋律曲调变化,因此,“徒歌”式的歌谣不仅是一般不合乐的,而且还是以吟诵居多的无章曲。我国最古老的歌谣《弹歌》[1]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].人民音乐出版社,2005:5.:“断竹,续竹,飞土,逐宍”,便是“歌谣”概念的最好解释,这种二言体的“徒歌”是最原始、最朴实的一种自然吟诵的歌谣形式,是诗歌最初的发展阶段。这种古歌谣注重的是表现原始的内容和朴实的情感,而不是强调曲调或是词曲关系,这和今天我们所说的民歌在概念和实践上是有很大区别的,我们今天对民歌的界定主要还是侧重于曲与词的关系。随着时代的发展和人们审美的需求,以《诗经》为代表的四言体诗歌开始流行并取代了《弹歌》这种二言体的古歌谣,然而《诗经》中的歌并不是最原始、最朴实、最自然的歌,它是经由“采诗”或“献诗”所收集整理、改编配乐后形成的合乎礼乐的诗歌,《诗经·国风》中处处彰显着乐章、复沓、重叠的润色现象便可说明,它虽来自民间歌谣却非歌谣的本来面目,而是入乐后成为乐章的歌谣,是歌谣进一步音乐化的发展。因此,《诗经》中的《国风》可谓之民歌,但其性质仍属于歌谣,是歌谣的变化发展形式,亦是诗歌发展的另一种样态。自汉以降无论是汉乐府相和曲辞、魏晋南北时的吴声西曲,还是隋唐时的山歌曲子、宋元时的嘌唱散曲、明清时的时调俚曲等皆是源于歌谣[2]钱志熙.歌谣、乐章、徒诗——论诗歌史的三大分野[J].中山大学学报(社会科学版),2011(1).,它们的主体是“徒歌”形式,但是在与音乐相结合的过程中由于音乐形态上的特征或是表演方式的不同成为了不同种类的民歌式样,正如我们今天所知道的各种劳动号子、信天游、花儿、爬山调等。从其歌词中可寻找到民间歌谣最朴实、最自然的内容表达,但从它们曲和词的紧密关系以及音乐旋律上的抑扬起伏上来看已具有民歌的特点,其中最大程度的保留了歌谣的原始、朴实和自然,这些都可以从民歌简明洗炼的歌词和通俗易唱的旋律上看出。所以本文认为民歌是歌谣的进一步发展,是以吟诵式“徒歌”为主体的歌谣向乐章、曲调发展的结果,民歌和歌谣都是属于诗歌的,是诗歌发展过程中的两种形态或是两种阶段,所以《诗经》中的《国风》究其性质而言仍是属于先秦时代的歌谣。

一、《国风》中河南歌谣的地域解读

河南素有“古豫州”之称,因“居九州之中”,“河、汉之间”,世人又谓之“中州”、“中原”等,此种种称谓究其文本来源可追溯以下文献:

禹别九州,随山浚川,任土作贡。禹敷土,随山刊木,奠高山大川。……荆河惟豫州:伊、洛、瀍、涧既入于河,荥波既猪……浮于洛,达于河。[3]李民、王健.尚书译注[M].上海古籍出版社,2004:69.

何谓九州?河、汉之间为豫州,周也;两河之间为冀州,晋也;河、济之间为充州,卫也;东方为青州,齐也;洒上为徐州,鲁也;东南为扬州,越也;南方为荆州,楚也;西方为雍州,秦也;北方为幽州,燕也。[1]李民、王健.尚书译注[M].上海古籍出版社,2004:70.

……河南为豫州……[2]同上.

笔者认为单纯的从地理方位上去理解上述史料会产生讹误,原因有二:一是,先秦三代,自夏启到春秋战国,以“州”为单位的行政区划在当时是没有的,据悉中国最早的行政区划是从“县”开始的,经秦时的郡县制到汉武帝时的刺史部“十三州”才有了“州”一级的行政区划概念,至元代实行行省中书制,“省”的行政区划概念便产生了,明代正式改行省制,直至清代河南省的行政区划才基本合乎今天意义上的实际。二是,众所周知汉代重经训诂,《周礼》主要是汉代先贤们追述的典籍,《尚书》的成书年代亦是不明确的,所记载的“九州”与今天的意义肯定是不同的,而且《禹贡》中划分“九州”的主要依据更多的是倾向于山川、河流和民俗,这点在郑樵《通志》[3]同上.中就有论断:“州县之设,有时而更,山川之形,千古不易,所以《禹贡》分州,必以山川定疆界”。因此,后人著述中引用此类文献,如果只是以方位进行解读难免有些欠妥。但是如若结合历史、地域和文化进行多重考量,古时“豫”、“中原”主要指代河南就是“顺理成章”的,这是因为从历史上而言,古代“中原文化”传承的腹地对应了河南古代历史的发展;从地域上而言,《禹贡》“豫州”中记载的伊、洛、瀍、涧这些水系至今仍流淌在河南辖域内,如:伊河发源于今河南卢氏县东南闷顿岭,洛水发源于陕西洛南县流经河南巩县入黄河,瀍水发源于河南洛阳西北谷城山,涧水发源于河南渑池县东北白石山。所以,笔者认为无论是《禹贡》中所述的“豫州”还是世人们所称谓的“中原”、“中州”,应是一种“地域文化”上的概念。

古老的河南是《诗经》的主要发祥地,其十五《国风》中邶、鄘、卫、王、郑、桧、陈加之周南、召南这9 地均可在河南境内找到地域归属,且在《国风》160 篇中河南歌谣的就有109 篇,因此了解河南歌谣的发展怎能不读《诗经》,读《诗经》又怎能不去了解它的主要来源地呢?

笔者根据谭其骧先生的《中国历史地图集》中《西周全期图》和《春秋全期图》[4]谭其骧.中国历史地图集[M].中国地图出版社,1982:15-16.,并综合考量学术界已有对《诗经·国风》各地域的解读成果,绘制了《诗经·国风》中涉及河南歌谣的9 个地区的大致地理位置(图1),其时间大致是“西周初——春秋中期”,与《诗经》成书年代相一致。本文所绘制的地图以及对《诗经·国风》中涉及河南歌谣的地域解读主要依据有三:一是以历史文献史料所记载为证;二是以《诗经·国风》中所描述的至今仍存在的水域或河流以及风俗等为据;三是以出土音乐文物为证,这些音乐文物时间大致与《诗经》所处同一时代或稍后。依文献史料、出土音乐文物、水域河流以及民情风俗等,来论证古老的河南是《诗经》的主要发祥地。

图1.

(一)《周南》、《召南》

《诗经》所成书的年代大致在西周初年至春秋中期,《诗经·国风》中首列为“正风”的便是《周南》、《召南》(又称“二南”),对于“二南”地理位置的考证,学术界众说纷纭,最主要的观点是“周、召分陕说”。周人的祖籍在今天陕西岐山县西南,武王克商得天下后封姬奭于召,是为“召公”,成王时与周公旦分陕而治,自陕以西,召公主之,自陕以东,周公主之,尤其是《周南·汉广》、《周南·汝坟》、《召南·江有汜》中描述的江、河、汝、沱水域至今仍流经在今天的河南境内,因此,“二南”所包含的25 篇歌谣大致应是今河南的临汝、南阳,湖北的襄阳、宜昌、江陵一带地区。

(二)《邶》、《鄘》、《卫》

《邶》、《鄘》、《卫》自春秋时就被视作一体,三地相近,地同俗同,以《左传》[1]《左传·襄公二十九年》:“使工为之歌邶、鄘、卫,曰:‘美哉,渊乎! 忧而不困者也。吾闻卫康叔、武公之德如是,是其卫风乎? ’”杨伯峻.春秋左传注[M].中华书局,1981:161.“襄公二十九年载吴公子季札赴鲁观乐”作为佐证。历史上周武王伐商后,占领了商王纣时的都城朝歌(即今河南鹤壁市淇县东北),朝歌以北谓之邶,乃是今河南汤阴县东南,朝歌以南谓之鄘,在今河南汲县东北;东谓之卫,也即朝歌。然而《邶》、《鄘》到底为何都并入《卫》诗呢?这在《汉书·地理志》中给出了相应的解释[2][东汉]班固撰、[唐]颜师古注.汉书[M].中州古籍出版社,1991:1647.:

河内本殷之旧都,周既灭殷,分其畿内为三国,《诗·风》邶、鄘、卫国是也。邶,以封纣子武庚;鄘,管叔尹之;卫,蔡叔尹之:以临殷民,谓之三监。故《书序》曰“武王崩,三监畔”,周公诛之,尽以其地封弟康叔,号曰孟侯,以夹辅周室;迁邶、鄘之民于雒邑,故邶、鄘、卫三国之诗相与同风。《邶》曰“在浚之下”,《鄘》曰“在浚之郊”;《邶》又曰“亦流于淇”,“河水洋洋”,《鄘》曰:“送我淇上”,“在彼中河”,《卫》曰“瞻彼淇奥”,“河水洋洋”。故吴公子札聘鲁观周乐,闻《邶》、《鄘》、《卫》之歌,曰:“美哉渊乎! 吾闻康叔之德如是,是其《卫》乎?”

如此我们亦知晓,除三地的地域文化颇为相近外还有其政治目的趋同,周公平“三监之乱”后,把邶、鄘、卫尽付于其弟康叔统一管辖,以维护西周稳定的统治,是以《邶》、《鄘》、《卫》在《诗经》中皆称《卫》风。此外,《邶》、《鄘》、《卫》共39 篇,其中出现的河、淇、湑、泾、肥、济这些水域,除去湑、泾水外,皆是源自或流经今天河南境内的河流,所以《卫》风的产生地大致在今河北的磁县、东明,河南的濮阳、安阳、淇县、滑县、汲县、开封、中牟一带。

(三)《郑》

《郑》风共21篇,郑国乃姬姓国,最初是周宣王其庶弟友的封地,即郑桓公,定都郑(今陕西华县一带),后春秋初年,其子郑武公迁于东虢和桧之间,为区别旧都称“新郑”(即今河南新郑一带)。对此《汉书·地理志》[1]东[汉]班固撰、[唐]颜师古注.汉书[M].中州古籍出版社,1991:1651-1652.中亦有详载:

郑国,今河南之新郑,本高辛氏火正祝融之虚也。及成皋、荥阳,颍川之崇高、阳城,皆郑分也。本周宣王弟友为周司徒,食采于宗周畿内,是为郑。郑桓公问于史伯曰:“王室多故,何所可以逃死?”史伯曰:“四方之国,非王母弟甥舅则夷狄,不可入也,其济、洛、河、颍之间乎!”……桓公从其言,乃东寄帑与贿,虢、郐受之。后三年,幽王败,桓公死,其子武公与平王东迁,卒定虢、郐之地,右雒左(泲),食溱、洧焉。

文学界大多认为《郑》风其诗大多认为应出于郑武公建新郑之后,是春秋时期的作品,亦属于“礼崩乐坏”的时代,《郑》风21 篇中有19 篇都是大胆自由、欲冲破束缚的爱情婚恋诗,因此,后世儒者“一言蔽之”所斥“郑声淫”。《郑风·溱洧》里描述的溱河、洧河至今还潺潺不断的流淌着,鉴证着那段不能忘却的历史。

(四)《桧》

《桧》风共4 篇,其都城在郐(即今河南密县东北一带),桧是妘姓国,相传为祝融氏后裔的封国,东周初年为郑国所灭,因此,有前人认为《桧》风应并入《郑》风,类似于《邶》、《鄘》、《卫》的情况,在朱熹的《诗集传》中便有此论述,但朱熹本人对此存疑。《诗集传》志[2][宋]朱熹集注.诗集传[M].中华书局,1958:85.载:

桧,国名,高辛氏火正祝融之墟。在《禹贡》豫州外方之北、荥波之南,居溱洧之间。其君妘姓,祝融之后。周衰,为郑桓公所灭而迁国焉。今之郑州,即其地也。苏氏以为桧诗皆为郑作,如邶鄘之于卫也。未知是否。

(五)《王》

《王》风的产生地是比较清晰的,据悉周平王东迁定都洛邑(即今河南省洛阳),因周室衰微飘零,其地位下降到等同于列国,所以《王》风就是东周王城一带的歌谣,后为秦所灭。《汉书·地理志》[1][东汉]班固撰、[唐]颜师古注.汉书[M].中州古籍出版社,1991:1650.中亦有记载:

周地,柳、七星、张之分野也。今之河南雒阳、谷成、平阴、偃师、巩、缑氏,是其分也。昔周公营雒邑,以为在于土中,诸侯蕃屏四方,故立京师。至幽王淫褒姒,以灭宗周,子平王东居雒邑。其后五伯更帅诸侯以尊周室,故周于三代最为长久。八百余年至于赧王,为秦所兼。

《王》风共有10 篇,基本都是平王东迁后的作品,产生地具体在今河南省洛阳、孟县、泌阳、偃师、巩县、温县一带。现今洛阳市中心还有座修建在东周王城遗址上的公园,以供后人惦念冥想。

(六)《陈》

《陈》风共10 篇,其都城在宛丘(即今河南淮阳县一带),陈是妫姓国,相传西周初年,武王封虞舜后裔妫满于此地,并把长女嫁与他,所以陈地的女性地位较为高,后春秋末年被楚国所灭。《诗集传》[2][宋]朱熹集注.诗集传[M].中华书局,1958:81.中亦有记载:

陈,国名,大皞伏羲氏之墟,在《禹贡》豫州之东。其地广平,无名山大川,西望外方,东不及孟诸。周武王时,帝舜之胄有虞阙父,为周陶正。武王赖其利器用,与其神明之后,以元女大姬妻其子满,而封之于陈。都于宛丘之侧,与黄帝、帝尧之后,共为三恪,是为胡公。大姬妇人尊贵,好乐巫觋歌舞之事,其民化之。今之陈州,即其地也。

综上分析可知,《诗经·国风》中邶、鄘、卫、王、郑、桧、陈加之周南、召南这9 地的歌谣皆可在今天的河南找到产生地,以史为鉴,虽历经两千多年的历史变更却依然能找到其归属。《国风》中出现的许多山川、河流、地名等依然能在今天对其一一对证,这就是地域文化,即使名目时有更替,但是依然能让后人访古探源,追溯记忆中的家园。

二、《国风》中河南歌谣的音乐风格划分

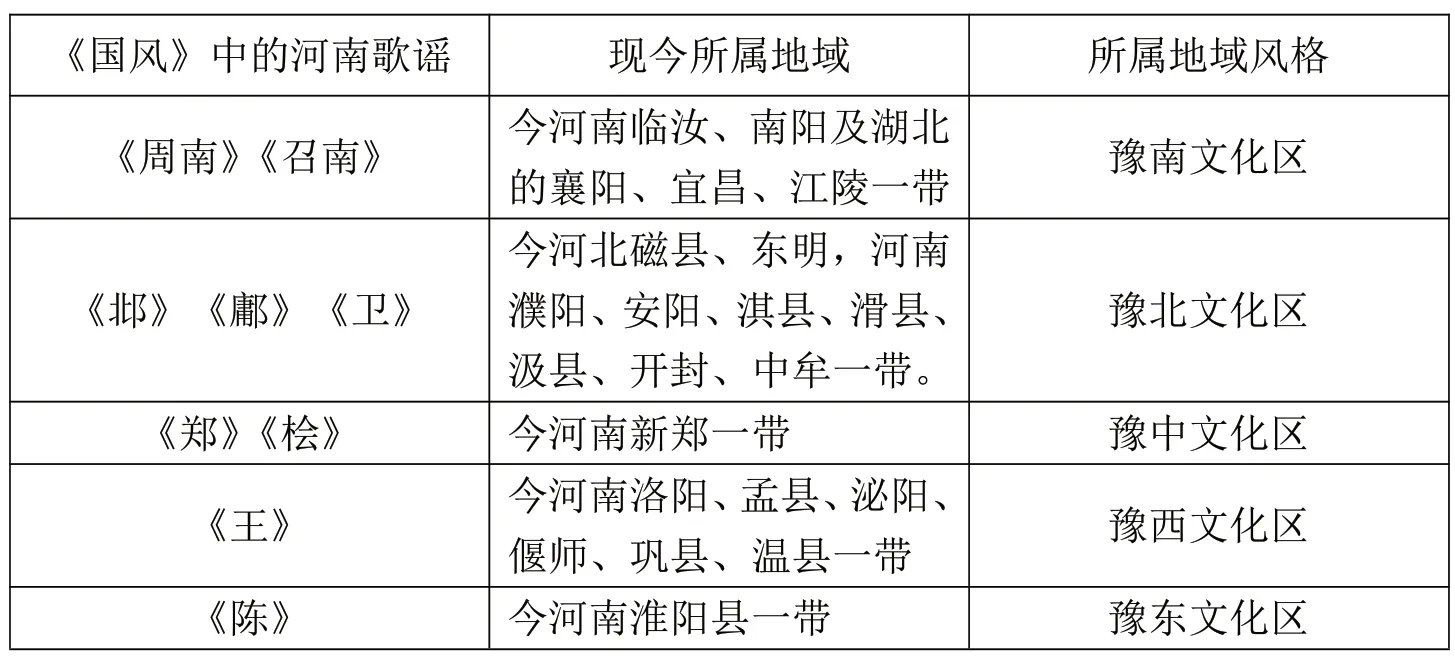

河南居中原腹地,从地理位置上,东接安徽、山东,北临河北、山西,西连陕西,南临湖北;从地域文化上,与齐鲁文化、三晋文化、楚文化等都有接触,在因外部环境不断自西向东迁徙,以及内部邦国相互兼并融合的过程中,各种文化汇集于此,形成了中原文化包容和开放的多元文化特点,也逐渐奠定了中原文化的基本格局,依托这个前提,本文以地域文化的视角,把《国风》中河南歌谣的风格按照豫南、豫北、豫中、豫西和豫东文化区来进行划分,并对此进行解读,如表1 所示:

表1.《国风》中河南歌谣的五个风格划分

豫南文化区包括今河南南部与湖北接壤的大部分地区(即今信阳、南阳、驻马店等地),因此,楚文化在此有着极大的影响力,自古有着“豫风楚韵”的文化特点。《国风》中的部分《周南》、《召南》便是产生于此,因地属于中原文化区向楚文化渐进的过渡地带,所以从《周南》中的《葛覃》、《螽斯》《麟之趾》和《召南》中的《摽有梅》、《野有死麋》的文本叙述中,均处处有“兮”字的表述便可知晓。且1957-1977 年这里分别出土了大量产生于《诗经》时代的乐器,如信阳长台关楚墓的编钟、木鼓、编磬以及南阳淅川下寺的“王孙诰编钟”等大量音乐文物,试想当这些乐器再次奏响《周南》、《召南》时,我们当能一窥千年之前此地音乐风格的魅力。

豫北文化区包括今天的河南淇县、汤阴、新乡、濮阳等地,豫中文化区则包括今河南郑州、许昌一带,《国风》中《邶》、《鄘》、《卫》和《郑》风中的歌谣便产生于这些地区,即后世所谓的“郑卫之音”。最能体现《国风》中河南歌谣风格特点的便是“郑卫之音”了,它具有三方面特点:1.热情奔放,活泼浪漫。历史上“郑卫之地”是殷商故里,这里遗存了“商”乐的特点[1]冯洁轩.论郑卫之音[J].音乐研究,1984(1):67-84.,而商代的音乐大多与祭祀有关,其乐舞较似巫舞,与今天少数民族中仍存在的巫舞形式接近,而巫舞的特点便是热情奔放、自由活泼,“郑卫之地”的民间音乐应更加世俗和生动。2.大胆率真,情感真切。从《国风》的文本内容上而言,爱情婚恋题材较多,《国风》共160 篇,“郑卫”就有60 篇,而爱情婚恋题材就有40 篇,且内容多为婚恋自由、大胆追求爱情的叙述,数量和内容上的特点凸显了这一地区民风自由开放,且并不拘于周礼的“克己复礼”、大胆率真的真性情,即使是在今天的河南人性格中也有体现。除此之外,古之“三月上巳节”即是来源自《郑·溱洧》里的水滨祓禊之俗,还有“聘娶制”等风俗亦是在“郑卫之地”形成并流传至今。3.旋律繁复、节奏急促、音调高亢。“郑卫”中的歌谣大多结构短小,以四言居多,往往还叠句重章,这就造成了后世有所谓“烦手淫声”、“其细已甚”、“间杂繁促、不协律吕”的论断,这里我们不去深究其详,至少这些体现了“郑卫之音”的音乐特点。

豫西文化区以今天的洛阳为中心,是东周时期的王城,其中《王》风中的歌谣便出自此地。其风格特点是肃穆、厚重、冗沉的。原因有三:一是历史上,洛阳自夏代的“斟鄩”,商代的“西毫”,周武王时的“东京”,后周平王东迁至此定都,是先秦乃至中国历史上最重要的王城所在地,因此给予了豫西文化厚重的历史底蕴,《王》风中的歌谣基本都是平王东迁后的作品。二是从内容描述中,无论是《王·君子于役》[1]程俊英.诗经译注[M].上海古籍出版社,2014:91.中所唱:“君子于役,不知其期,……君子于役,如之何勿思!君子于役,不日不月……君子于役,苟无饥渴”,还是《王·兔爰》[2]同上,第95 页.所叹:“有兔爰爰,雉离于罗。我生之初,尚无为。我生之后,逢此百罹。尚寐无吪!”都是比较悲凉、沉重的题材。三是《王》风出自东周王城一带的歌谣,其音乐应是承袭或是深受周礼雅乐的影响,是孔子所认为“中庸”、“中和”之乐的典范,所以其音乐风格也许颇与雅乐相近。

豫东文化区包括今天的河南开封、商丘、淮阳、兰考和鹿邑一带,《诗经》时代的陈国便定都宛丘于此(即今淮阳县),产生的风诗便是《陈》风,《陈》风首篇《宛丘》便是描述了一个巫舞的歌舞场面,《陈·东门之枌》更是反映了男女相约、载歌载舞、巫风盛行的风俗民情,历史上春秋时陈地与楚国属地相邻,后春秋末年又被楚国所灭,所以《陈风》中的歌谣显示出受楚文化影响的特征,如《陈·月出》[3]同上,第190 页.中的“月出皎兮,佼人僚兮,舒窈纠兮,劳心悄兮!”其实,不仅是在歌谣语言上和巫风盛行的风俗上明显体现出中原文化与楚文化之间的相互影响、渗透,而且据考古发掘在现今淮阳县城内东北部的老衙门一带,迄今仍保留的大型夯土台基应是楚都陈郢的宫室遗存[4]马世之.中原楚文化研究[M].湖北教育出版社,1995:227-231.。

三、《国风》中河南歌谣的音乐特征

(一)类型多样的曲调形态

自宋人郑樵以音乐的视角对《诗经》诸篇章进行分类,到近代顾颉刚先生论断《诗经》所录全为乐歌,《诗经》中歌谣的音乐性已然成为对其研究不可忽视的视阈,音乐家杨荫浏先生更是以歌辞和乐章为据,与音乐中的曲调结构相联系,率先辨析出《诗经》中《国风》和《雅》存在的十种曲调类型[5]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].人民音乐出版社,2005:57-61.,本文借鉴杨先生的这一成果,对《国风》中河南歌谣的曲调类型进行分类整理(见表2)。

表2.《诗经·国风》中河南歌谣的曲调类型及其分布

1.109首河南歌谣中能明确辨析出7 种曲调类型,共计有78 首,另如《载驰》、《淇奥》等31 首不能完全依照杨先生所提出的十种曲调类型进行分类辨析。

2.78首河南歌谣中有56 首属于同一曲调反复吟唱的曲调类型,占全部109 首作品的51.4%,这显示出《国风》中河南歌谣的民间属性,尤其是歌辞中的内容虽经过润色但仍掩盖不了其来自乡间里巷的“土性”和“野性”,从其歌辞中便可窥见一斑。

3.多样的曲调类型丰富了其乐段结构,造就了不同的音乐风格,据李炳海[1]李炳海.《诗经·国风》的篇章结构及其文化属性和文本形态[J].中州学刊,2006(4).的研究,《国风》中的篇章结构有两章成篇、三章成篇、四章成篇、五章成篇、六章成篇和八章成篇,其中三章成篇的数量占了160 篇总数的58.1%,“章”在音乐上可视其为“乐段”,“三章成篇”即三段为一首乐歌。事实上,从各省卷《中国民间歌曲集成》中所留存的“诗歌”(或歌诗)来看,三个乐段构成一首乐歌的数量居多(尤其是四言三章的文本形式居多)。这不仅体现了《诗经》时代文化的主流特点,也从侧面突显出彼时中原地区的音乐特点,以“四言三章”的文体和曲调形态,配以“钟磬乐”为主的“金石之响”,正应合了以“中庸”、“平和”为主旨的周代礼乐之制,亦使得周代的礼乐制度得到远播且深入。

(二)表演形式的多样化

《诗经·国风》中的河南歌谣从内容上展现了先秦时代黄河中下游至汉江流域先民们的风俗和情感生活,如果从音乐表演方式上看,也展现了先民们丰富的表达式样,诸如民歌的表演方式有独唱、对唱和集体歌唱等式样,《诗经·国风》中的歌谣也可进行如此划分,虽然我们现在已无法知晓其音乐音响到底是如何,但是从其词意内容上亦可清晰辨析出,如:《邶风·绿衣》[1]程俊英.诗经译注[M].上海古籍出版社,2014:35.:

绿兮衣兮,绿衣黄里。心之忧矣,曷维其已!

绿兮衣兮,绿衣黄裳。心之忧矣,曷维其亡!……

这首歌谣中反复吟唱表现了男子对失去心爱之人的痛苦呻吟,在一唱三叹中其节奏性、音乐性和情感达到升华,恰似一首男生独唱的悲歌,为这千古悼亡诗歌之弥祖作了最好的演艺和诠释。

又如《王风·采葛》[2]同上,2014:98.:

彼采葛兮,一日不见,如三月兮!

彼采萧兮,一日不见,如三秋兮!……

此首歌谣好似一首女生独唱的分节歌,大胆的高唱出对情郎的爱恋。

除了独唱作品,《国风》中亦还有“一领众和”的表演形式,如《邶风·击鼓》[3]同上,2014:40.:

……

这是一首出征歌谣,前三段表现了歌者的独白,后两段表现了军士们孤注一掷,奋勇向前的同声掷地,可以试想,一经演唱将是何等气魄宏伟之场面。

《诗经·国风》中亦还有男女对唱的表演方式,如《郑风·女曰鸡鸣》[4]同上,2014:111.:

女曰:“鸡鸣”,

士曰:“昧旦”。

“子兴视夜,明星有烂”。将翱将翔,弋凫与雁。……

歌谣中表现了新婚夫妇幸福家庭生活的对白,是男女对唱形式的典型范例。

结 语

《诗经》是我国文化艺术上的璀璨瑰宝,至汉代被列为“经”学后,为后世历代所研习,本文从文献史料、出土文物以及地域文化、民情风俗等考量,得出以下结论:其一,古老的河南是《诗经》的主要产生地,《国风》中邶、鄘、卫、陈、王、桧、郑以及周南、召南这9 地的歌谣皆可在河南找到其归属地域;其二,由于河南地处中原腹地,地理位置的优越性带来了文化多元性的特点,基于地域文化的特点对《诗经·国风》中的河南歌谣进行了五个风格划分,而这其中当属豫北、豫中地区的“郑卫之音”最具河南歌谣风格,其朴实、率真的内容表述,体现了河南歌谣高亢、热情的音乐特征;其三,《国风》中109 首河南歌谣里有56 首属于同一曲调反复吟唱的曲调类型,且以“四言三章”的文体形式居多,显示出“中庸”、“平和”的特点,也体现了《诗经》所承载的周代礼乐内涵;其四,《国风》中的歌谣采自当时民间最自然、最朴实的“徒歌”,是古老河南风俗民情的侧影,《诗经》中的赋、比、兴表现手法,以及修辞格律式样的变化,亦或是音乐上的节奏韵律、曲调旋律的抑扬顿挫都被延续和传承着,时至今日依然能从收集到的河南民间歌谣中窥视其一二。