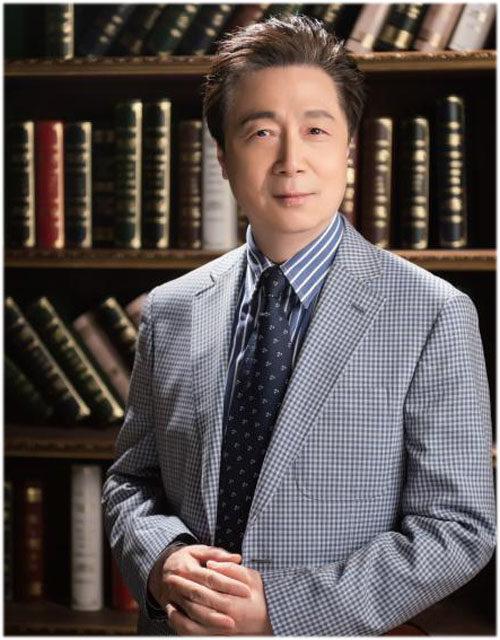

四元综合乐教体系创始人

2021-01-14滕海峰

滕海峰

“说起我的求学之路,是不幸中又有万幸。”朱则平笑着说。20世纪50年代,朱则平出生在湖北天门县(现天门市)的一个教育世家。他的父母是教师,曾外祖父芦笙是清末民初天门第一学堂的创始人之一,并在山东青岛办教育多年,创作过很多学堂乐歌和书画作品。曾外祖父的学堂乐歌,引用民族曲调,编曲填词,与当时大多数采用西洋曲调填词创作学堂乐歌的做法相反,这为朱则平后来重视民族音乐母语的教育做出了示范。从小,外婆就唱曾外祖父的学堂乐歌和湖北民歌给朱则平听,这些歌曲就是他最初的音乐母语。小学三年级,朱则平创作了人生第一首作品《嘎子队之歌》,这首颇为热血的小曲表达了小男孩的英雄梦,也似乎暗示了他创作生涯的开始。创作、演奏、制作乐器如笛子、笙、二胡、琵琶,这些音乐兴趣成为朱则平童年的一部分。

上了初中,他加入学校毛泽东思想宣传队,音乐才华更是得到了用武之地。1957年,父亲被打成“右派分子”,后来虽然已摘帽,但受此影响朱则平一度未被列入上高中的名单。所幸,他是宣传队的骨干,不可或缺,因此,他凭借自己在音乐上的优势获得了读高中的机会。

高中毕业后,由于政治原因,朱则平无缘“子承父业”,他进入了一家服装厂,成为一名裁剪工人,此时,他还未满20岁。一个满怀音乐才华和理想的青年,就这样被安排到了工厂,每日做着机械的重复性工作,这对朱则平来说是一个很大的打击。在工厂工作期间,他自比“海的女儿”,希望有一天能走出狭小的空间,到广阔的天地去追寻音乐理想。于是,他在裁剪房的墙壁上创作了一首《我和海的女儿》,以此寄托未酬之志。三个月以后,他终于等到了走出工厂的机会——天门县文艺工作团的领导“借用”他到文工团担任演奏员和音乐创作员。朱则平非常珍惜文工团的工作,除了日常的节目演出之外,业余时间还创作音乐作品。他创作的音乐作品《社员为什么不回家》在全省文艺汇演中获得了一等奖,在湖北人民广播电台《每周一歌》节目中播放,一播放就是三年,“每周一歌”成为“三年一歌”。后來,演唱这首作品的女演员也成了著名的歌唱演员。不久,文工团的领导给了朱则平转正的机会,但重情重义的朱则平却把这个转正名额让给了一位更有需要的好朋友。他的创作才华,他的无私,成就了两个人,而他自己却一直是文工团的“借用人员”,身份还是裁剪工人,这个身份,为他上大学的波折之路埋下了伏笔。

1977年秋,全国恢复高考。得知这个好消息的朱则平赶紧到自己的原单位——天门服装厂提出报考湖北艺术学院的申请,但厂长以他“只爱音乐,不爱工厂,没有坚持在工厂上班”为由,拒绝了朱则平的请求。“我当时带着我的学生(跟我学琵琶的)去参加高考,学生考上了,我连报名的资格都没有。”朱则平苦笑说道。1978年,朱则平申请参加高考再次被拒。带着愤懑与不甘,朱则平带着自己的乐器来到考场门外,吹起了自己创作的笙独奏曲,吸引了众多考生和路人的围观。美妙的音乐飘到了湖北艺术学院民乐系教授王卉波的耳中,朱则平含泪说出了自己的委屈和苦衷。王卉波遗憾地说:“你明年一定要开好介绍信,来正式报考啊!”这感人的故事,多年后成为电影《琴童》的一个场景。1979年,是高考恢复的第三年,朱则平终于争取到了参加高考的机会,并且成为湖北艺术学院师范部的音乐高考状元。正当朱则平终于要踏进大学校园之时,却传来了一个晴天霹雳的消息——政审不合格,不能读大学!(有人以1977年同样的理由给学校寄了一封告状信。)

朱则平在悲痛之中,辞去了服装厂的工作,也离开了文工团。平静以后,他产生了一种无私的想法:既然自己不能读大学,那就去培养孩子们上大学吧!此后,他成了一名音乐教师,兢兢业业,培育学子。1986年,坚忍不拔的朱则平终于收到了来自武汉音乐学院的录取通知书,多年的大学梦,终于圆了!

1979年,朱则平的第三次“高考梦”破灭。他的“希望培养孩子们上大学”的梦想传到天门红旗中学的一位领导耳中,他对“音乐状元”因政审问题而落榜深表遗憾。因此,朱则平被聘用为天门红旗中学的音乐教师,那年,他24岁。在课后,朱则平努力提高专业水平和教学能力,多次到湖北艺术学院进修。凡是能买到的音乐教育的杂志,他都仔细研究,在那时,他初次接触到了奥尔夫、柯达伊的教学法。他看到了“4~6岁的小孩的大脑已经趋于成熟,这个时候的音乐启蒙教育是非常重要的,如果错过了,将使儿童终生遗憾”的教学观点,一种伟大的音乐教育理想在他心中形成了——效仿奥尔夫,从儿童开始进行音乐教育的“拓荒”。为了实现自己的教学理想,1981年,朱则平从湖北艺术学院进修归来,申请下调到天门实验小学。从高级别的中学调去小学,这种坚定与追求,是常人难具有的,他著名的“四元综合”音乐教育理论也是那时起开始萌芽和运用的。

朱则平对小学音乐教育投入了巨大的热情。“左手一只鸡,右手一只鸭,身上还背着一个胖娃娃”是他上课的形象写照——左手提着录音机,右手提一箱打击乐器,身上背着一架手风琴。在教学中,朱则平十分注重学生“审美、创造、母语与器乐化”四元综合的培养。

为了培养孩子的创造能力,他创办了“行知儿童艺术团”,由音乐泰斗贺绿汀担任顾问,著名歌唱家金钟鸣担任名誉团长,教二、三年级的学生作曲。在精心辅导培育后,这个艺术团成果辈出,引起了国家的重视。1986年,艺术团接受中央电视台、新华通讯社以及《光明日报》《中国教育报》《中国青年报》等媒体采访时,记者临时写主题和歌词,孩子们即兴创作,五到十分钟就可以完成,这一举动获得了全国的盛赞。

情感教育是审美教育中重要的一环,朱则平十分重视音乐学科中的爱国主义情感教育。1984年,他撰写了一篇《我们是怎样在音乐学科中对学生施行爱国主义教育的》,在《中国教育报》全文刊登,国家教育委员会将此文作为全国思想品德座谈会重点发言的文章。湖北天门是“民歌之乡”,湖北的民歌调式非常丰富,朱则平对学生的视唱和节奏训练,都是用民间音乐,让孩子们最大限度地接受音乐母语。朱则平认为学习器乐对孩子音乐素养的培养是举足轻重的。他在校发起了“人人有一件乐器”的活动,让口琴和口风琴走进了孩子们的课堂。朱则平在尚未提出“四元综合”乐教体系理念之前,早已把这种先进的教学理念运用到教学实践中。

1986年,朱则平以一个中国一线青年音乐教师的身份前往美国访问(当时全国只有两个人,这是中华人民共和国成立以来我国政府第一次派出师范和中小学教师到西方考察交流)。当时,朱则平收到武汉音乐学院的录取通知书,他报到以后就前往美国进行访问了。访美期间,他发现美国多用奥尔夫、柯达伊教学法,或是奥尔夫与柯达伊结合的教学法。结合我国音乐教育实际,朱则平意识到中美的国情不同,认为“全盘西化”的音乐教学法是有危险的,于是写了很多关于国内外教学方法和教材比较的论文,形成了这一时期重要的音乐教学成果。访美期间,他还有一项重要的收获:他重新认识到学生从小接触竖笛的教学意义。从1986年运用竖笛教学至今,朱则平花了30余年的时问去推广“器乐化”教学,在全国产生了极大的影响。1989年,由于教学成就显著,朱则平被评为“全国杰出青年”“全国新长征突击手”“科技教育新秀(全国十杰)”——这是全国最高的荣誉。1990年,朱则平被调到湖北省教学研究室任音乐教研员。在全省推进“器乐化”的音乐教学,这改变了湖北省音乐教育的面貌。2003年,朱则平被广州市教育局聘任为音乐教研员,2005年出任中国音乐教育学会器乐学术委员会主任,他的音乐教育理论惠泽全国,尤其对鄂、粤两省的音乐教育做出了巨大贡献。时至今日,在中小学的音乐教材中,在众多学校中,都可以看到他的教材与教学实践成果。在祖国宝岛台湾地区的高等音乐师范院校学习竖笛的很多研究生,在学位论文中都广泛采用了朱则平老师的竖笛教学理论。

朱则平老师打开了电脑,给我们展示他设计的“四元综合”乐教体系的图标——“四元综合”乐教体系龙凤八音图。该图以审美和创造为主题,以母语和“器乐化”为两翼,同时凸显中国人的审美和创造能力,使用了中国龙和凤的元素,龙与凤形成的闭环象征审美与创造力的相辅相成。“民族音乐母语是文化生态,象征祖国大地母亲,在图中则用青青绿草表示,象征器乐的背景则用蓝色天空表示。器乐教学有利于培养人的音乐听觉、音乐视觉(读谱)、音乐动觉(指法),三觉聚合形成音乐联觉。这样才能让人的音乐素养真正提高,犹如翱翔在音乐的天空,感受音乐的自由和美妙。此谓之‘四元’。而‘综合’是指这四个元素不是孤离的,是综合的一个整体。比如,在器乐教学中,运用民族风格的乐曲,亦属母语教育;进行器乐的即兴演奏就是创造;在器乐欣赏和表现的过程中,对节奏、音准、音色、和声、复调、力度、速度乃至配器等音乐要素及多种音乐形式与内容的感悟、理解与完美表现,特别是对于音乐作品内在情感的感受、开掘,以及创造性地表达,就属于审美,也包括创造。每一个环节都是融会贯通的。‘综合’还有一层意思,就是内容的综合,音乐教育的内容涉及姊妹艺术的不同门类,如戏剧、舞蹈、影视,乃至与其他文化学科的综合。还有音乐本身的欣赏、演奏、乐理知识、演唱、创作等的综合,龙凤八音图外圈的‘八音图’,正是这种音乐教学内容综合的体现。”朱则平老师耐心地为我们讲解道。

“中国的综合艺术教程已经做得很不错了,这种综合艺术才可称之为真正的综合,有些国家和地区的教材仅仅是把几个艺术门类编订在同一本书中,难以做到真正综合。我们开发的综合艺术教程,美国、日本同行都拿去研究、参考。”朱则平说道,并给我们展示由他主編的一套国家综合艺术教科书。年级范围很广,涵盖一年级到九年级。这套综合艺术教科书融合了音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视五大艺术门类,一单元一个人文主题,单元内大综合,课内小综合。在教材的作品选择上,既有中国本土民族民间艺术乐作品、又有创作的经典作品,同时也有国外优秀的经典作品和民族民间艺术作品,风格、形式多样,这有利于在传承本土民族民间艺术文化母语的同时,开阔学生艺术视野,体现文化理解的学科核心素养要求。

朱则平还说:“我们中国早已有自己的音乐或艺术教学法。中国戏曲、舞蹈、民歌、说唱以及民族器乐的口传心授等方法就属于我们的民族音乐教学法,比如梅兰芳的梅派京剧的传承方式等都是系统而行之有效的戏曲教学方式,里面蕴含了丰富的教学法,这些都值得我们去挖掘和传承。我们一定要有民族文化自信。”谈及未来的音乐教育计划时,朱则平表示,还计划出版一套关于“四元综合”乐教体系的完整教材,内容包括四元综合器乐教学法、四元综合歌唱教学法、四元综合创作教学法、四元综合戏剧教学法、四元综合舞蹈律动教学法等,与“四元综合”理论形成一个系统。

书柜中的砚台端立中央,曾外祖父芦笙流传下来的,除了学堂乐歌的基因,还有那代代传承的师道精神与文人气节,似这块深沉而典雅的砚台般,传世、隽永。