川剧“讨口戏”叙事模式及其文化含义

2021-01-06孟榕

孟 榕

川剧“讨口戏”,以剧中人受难乞讨、观众上台施舍为特征,乃是一种关涉戏台上下情感共鸣、财物流动以及群体道德巩固的民间戏曲观演交互形式。(1)讨口:四川方言,意为乞讨。“讨口戏”上演过程中,观众因同情而将钱财送给角色的习俗,则称为“打彩”(2)打彩:川剧行话,戏中人向观众乞讨,观众上前施舍钞票的习俗被称为“打彩”。。事实上,此类戏曲文类及习俗在全国各地广泛存在,湖北、江西、安徽、辽宁、重庆等地的戏曲志书或研究中均见相关记述,以“打彩”(3)中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志·湖北卷》,北京:中国ISBN中心2000年,第477页。“打彩戏”(4)中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志·江西卷》,北京:中国ISBN中心1998年,第691页。“讨苦彩”(5)中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志·安徽卷》,北京:中国ISBN中心1993年,第553页。“要彩钱”(6)孙红侠:《剧种变迁中的二人转研究》,郑州:河南人民出版社2009年,第302页。“施舍戏中人”(7)何冶主编:《重庆戏曲志》,北京:文化艺术出版社1991年,第438页。等名目出现。各地与川剧“讨口戏”相似的戏曲习俗以及共享的话语系统,凸显了此类民间戏曲观演交互机制的超地方性与重要研究价值。

关于“讨口戏”文类以及相关“打彩”戏俗,仅有各地戏曲志、剧种研究的简要介绍,但缺乏对此的针对性田野调查、文本采集乃至细读分析。笔者以四川绵阳的一个中型民营剧团:众音剧团为田野对象,(8)参照学术伦理规范,本文将所调查剧团之真名隐去,以“众音剧团”代替。论文中出现的访谈对象人名,皆为化名。于此说明,后文将不再一一标示。先后四次跟随剧团前往演出地,参与观察实际演出情境中的“讨口戏”,广泛搜集相关口述文本与条纲(9)条纲:川剧行话,意为剧情简介,包括剧情大致内容与角色分配情况。记录,并对川剧艺人进行多次访谈,掌握了大量相关一手资料。本文即以此为基础,概述“讨口戏”展演流程,归纳十余种相关剧目的情节梗概,进而提炼“讨口戏”的剧情发展模式、行当功能分配、象征性空间叙事;最后追溯“讨口戏”之产生母体:“苦戏”;探索“讨口戏”的孝道德巩固意义;在人类学视野中追寻“讨口戏”的宗教文化含义。

一、“讨口戏”展演流程概述

为了直观呈现“讨口戏”展演样态,揭示其传统伦理道德规训能效,说明其上演过程中的戏内外情感、财物、道德交互,故结合众音剧团的大幕戏《苦瓜冤》(10)《苦瓜冤》:“讨口戏”剧目一种。剧情梗概为:乡民陈苦瓜无故蒙受杀人罪名。苦瓜之妻沿路乞讨,卖身后跳江,赚得银钱营救苦瓜。后来包拯路过此地,查清冤案,为陈苦瓜平反。演出实例,对“讨口戏”的展演流程进行概述。

(一)前情铺垫阶段

在“讨口戏”中角色乞讨之前,往往需要进行前情铺垫。在此阶段,剧情核心矛盾冲突得到初步展开,人物性格得到基本塑造,观众开始对剧情产生情绪反应。在《苦瓜冤》中,这一阶段上演的剧情为:

僧人悟能贪污寺庙香火钱,被方丈发现。二人争执之间,悟能误杀方丈。他便将方丈尸体拖到山上,逃之夭夭。山民陈苦瓜恰来山上打柴,天降大雨,他便假寐于树下。哪知方丈血迹随着雨水流到苦瓜身上。这一幕恰好被路过公差看到。公差遂收押陈苦瓜,县官判定他犯下杀人罪。(11)文中《苦瓜冤》情节为笔者田野调查整理所得,此处说明,后文将不再赘述。

在前情铺垫阶段,剧中各色人物品质得到鲜明呈现:僧人悟能的贪婪凶狠、苦瓜妻子的忠贞善良、县官的昏庸无能……皆在角色脸谱服饰、程式动作、唱腔台词以及人物行动中给予暗示。这一阶段观众已经大致了解剧情走向,确立了对剧中正、反面角色的爱憎态度。观众随着剧情而初步唤起的情绪为后续施舍剧中人提供了心理基础。

(二)“讨口”开始阶段

在开始“讨口”阶段,剧中无辜角色受到欺凌,走投无路,只好乞讨。演员乞讨时,往往在戏台正中,面对观众下跪、磕头。不少观众感觉到想要上台递钱的道德内驱力;演员一边念唱,一边忐忑地望着观众。此时尚无观众率先“打彩”,场上弥漫着焦灼的气息。在《苦瓜冤》中:

苦瓜之母与其妻去班房探望苦瓜,涕泣涟涟。他的妻子想要救他出去,县官却向她索贿。婆媳俩无法,只好当街乞讨。只见众音剧团的旦角演员徐玉清和冯巧荣跪在戏台前,向台下乞讨,乞讨的念白则依据观众反应灵活变化:“谁来施舍我些银子?我那可怜的丈夫遭人诬害。大家帮帮我筹些银子,救出我那丈夫。大家都是好心人,祝各位观众家庭和睦,平平安安……”

现场的观众反应可以分为三类:第一类,情感外露,易受感染的观众。例如温玉华婆婆一边看戏,一边流泪,极为动情。第二类观众,受到感动,但是顾虑旁人,因而犹豫不决是否要上去递“彩钱”(12)彩钱:川剧行话,意为“打彩”习俗中观众施舍剧中人的钱财。。例如徐桂芳婆婆看到台上乞讨的可怜情状,随即又观察周围其他观众,难以静坐。第三类观众则没有停下原先做的事情,反应不明显。例如,一位老者一直在台下低头吃零食。虽然他偶尔抬头看看戏台,但是随即继续吃零食。值得注意的是,场上人数最多的是第二类观众,他们有些感动但也有顾虑;格外动情和几乎无触动的都是少数人。

图1 演员“讨口”和观众“打彩”

(三)观众“打彩”阶段

打破上一阶段焦灼氛围的,是观众陆续开始的“打彩”行为。格外动情的观众往往率先上去递“彩钱”,其他观众三三两两跟进,场上的僵局被打破,人们以递“彩钱”的形式支持剧中无辜角色,演员则以热切目光和祝福语不停道谢。

在众音剧团《苦瓜冤》上演中,温玉华婆婆最先上去递了“彩钱”。只见她颤颤巍巍起来,双目盈泪,将二十元钱放在演员徐玉清、冯巧荣身前。她一边往回走,一边抹着眼泪。笔者在散场后问她为何递“彩钱”,她讲到:“太悲惨了,嫁祸于人,我这人心软。演员演得好。每个都是名角。演得好才感动人心。”(13)根据笔者访谈记录整理。访谈对象:众音剧团观众,温玉华,73岁;访谈时间:2019年6月17日;访谈地点:四川省德阳市旌阳区红庙子剧场。一直从旁观察的徐桂芳也没有顾虑了,走上台去给了十元“彩钱”,她看起来心情平和。场上其他观众也陆陆续续起身,走上前去献“彩钱”,他们大多没有非常外露的表情。收到“彩钱”的演员向递钱的观众道谢。此前在座位专心吃零食的老者,依然超然戏外。

在笔者亲身递“彩钱”时发现,递“彩钱”不仅是观众与演员的交往实践,更体现着观众之间的关系网络。到戏台前递“彩钱”所能感受到的他人目光使人产生紧张感,而这正是集体性道德压力的体现。

(四)秩序再平衡阶段

不到五分钟的“打彩”阶段过后,戏曲的重心从戏台上下交互返回到戏台上。剧中无辜角色经过前面的境遇低谷后,开始否极泰来。各种外来因素出现,受难者得到帮助,作恶者遭受惩罚,最终剧中社会秩序得到平衡。这一阶段中,剧场氛围较为轻松,在《苦瓜冤》中:

苦瓜妻为了筹到足够的钱,所以将自己卖与一位富商后跳江。苦瓜母亲则继续奔走,营救自己的儿子。最终包拯来到,抓捕县官和僧人悟能,为陈苦瓜洗刷冤情。

此阶段中观众和演员都放松下来。前者继续先前的吃零食、小声聊天等活动。后者则开始专心表演。相比前一阶段,演员与台下观众的眼神交流减少了。他们的动作和唱腔变得克制而充满美感,不似前一阶段般夸张而用力。

以众音剧团的剧场演出《苦瓜冤》为案例,可以得到:“讨口戏”的观演情感、财物流动过程,经由戏曲演出的种种视听修辞和道德表述得以激发,有着自然的发展逻辑。在剧情内部社会秩序完全被打乱的时刻,观众便将道德性钱财援助送给剧中人。戏曲和现实之间的无形壁障,便经由这假戏真做的举动得以冲破。

二、“讨口戏”剧目叙事模式

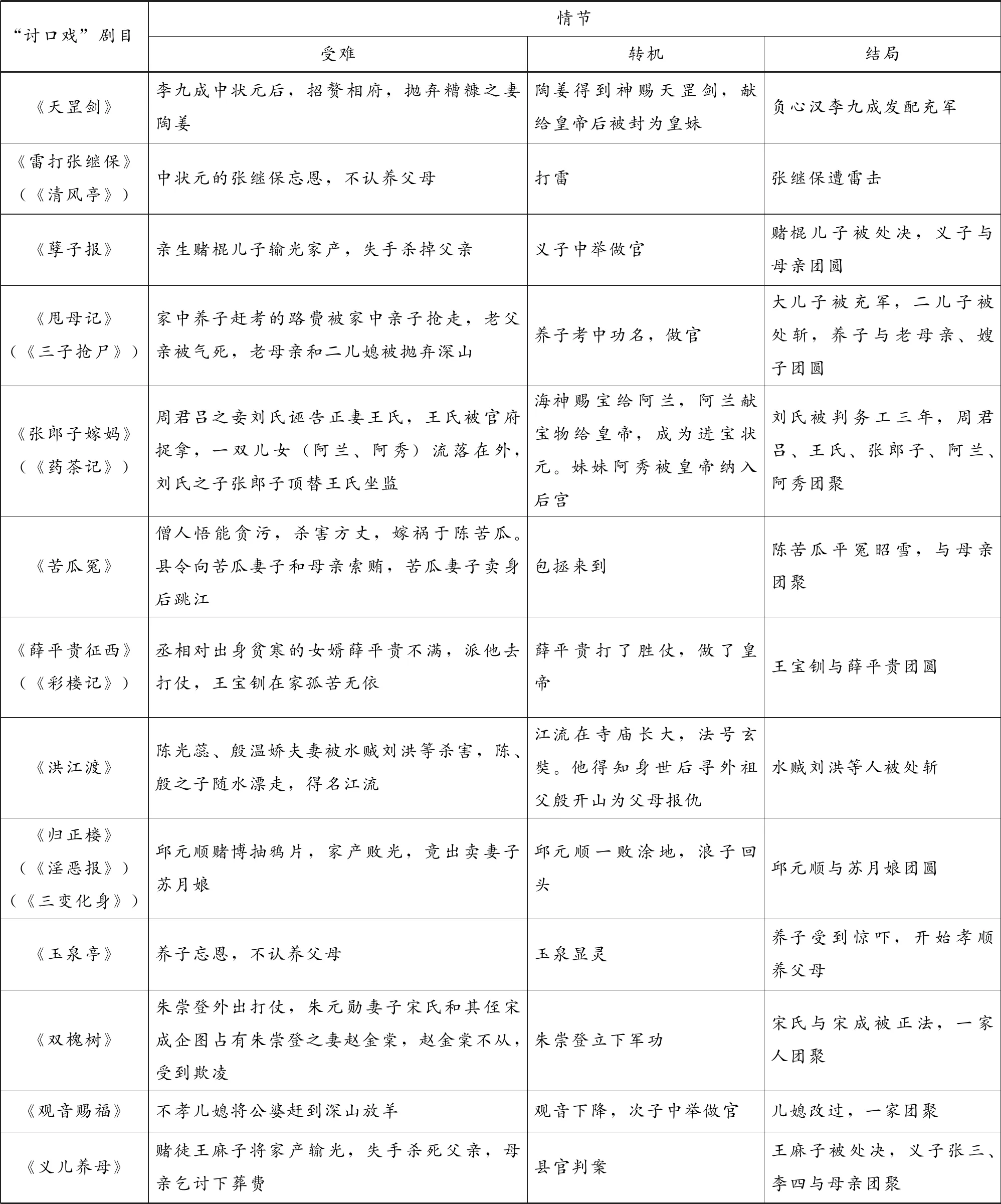

为了深入探索“讨口戏”剧目叙事模式,故采用文本细读的研究方法,从情节模式、行当与功能分配以及象征性空间叙事等方面对“讨口戏”进行分析,进而探寻其中隐含的文化心理。为了初步呈现“讨口戏”文类特征,故将目前收集到的十四种“讨口戏”的情节梗概列于下表:

表1 “讨口戏”剧目情节梗概表

(一)“讨口戏”剧情模式

经过对《药茶记》《清风亭》《义儿养母》等“讨口戏”的梳理,可以发现其普遍具备的情节模式:

秩序亚稳定→新人物或新境况出现→反面角色作恶→无辜者受难、乞讨→观众递“彩钱”→拯救者惩奸除恶→秩序恢复稳定

一般而言,“讨口戏”在剧情充分展开之前会存在短暂的秩序亚稳定状态。“亚稳定”是指剧中人物之间存在微小矛盾,他们过着相对平静而不无愤懑的生活。其中,亚稳定关系的对立双方通常是某种道德以及背德的化身,例如:“勤劳”与“懒惰”“忠厚”与“奸诈”等等。例如:《孽子报》伊始,老夫妻艰辛度日,亲生儿子却恶习缠身。老夫妻和儿子之间形成价值观矛盾,但矛盾尚未激化。

“亚稳定”状态通常由外来者的出现而打破,具备鲜明品质的他们冲击着原有的微妙平衡,家庭矛盾终于爆发。按照道德品质,可以将外来者粗略分为两类:“有德者”或“背德者”。前者诸如《孽子报》中老夫妇收养的养子、《义儿养母》中收留老母亲的乞丐张三与李四;后者诸如《洪江渡》中的残忍水贼、《双槐树》中新嫁入朱家的恶毒婶婶宋氏,等等。

除了新人物外,新境况也足以推动剧情。在或福或祸的新境况中,主人公原有的道德品质被强化,矛盾就此浮现。例如在《天罡剑》中,李九成考中状元,他抛弃发妻,入赘相府——李九成原先势利的特点得以暴露;在《苦瓜冤》中,陈苦瓜遭到诬陷,苦瓜之妻便乞讨筹钱,营救苦瓜——她的忠贞品质得以体现,等等。

随着新人物或者新境况的出现,剧初便已暗流涌动的矛盾,就此浮上剧情表面:反面人物开始实施自身的角色功能:迫害无辜的“好人”,赋予“讨口戏”以激烈冲突。迫害者往往对对亲人实施暴行,秩序的倾颓发生在家庭之内,由此实现对家庭道德:“孝”的强调。他们的行为常常呈现出“为恶而恶”的简单逻辑,由此衬托剧中正面人物的美好品质。例如,《甩母记》中不孝的大儿子、二儿子气死亲生父亲,将母亲遗弃山中;二儿子甚至将妻子的腿打断——如果说剧情中尚且能够辨认出狩猎采集社会弃老习俗的话,(14)[美]伦斯基:《权力与特权:社会分层的理论》,关信平等译,杭州:浙江人民出版社1988年,第126页。那么:将具有劳动和繁衍功能的妻子打成残疾,也不具备合理性。因此,他们行动的唯一合理性,在于凸显养子的孝顺、善良品质。

无辜者遭遇种种欺凌后,便成为家庭道德秩序失衡的牺牲品。于是,他们展开既在戏内,又面向现实的乞讨行动。观众上前施舍钱财后,剧中人向观众道谢。此后,剧中拯救者出现,挽救失衡的秩序。无辜者得到帮助、为恶者遭到惩罚的环节,则往往带有传奇性和偶然性,与自然现象、神灵出现或者世俗统治者垂怜有关。例如:《天罡剑》中陶姜梦中得到雷神赐宝、《雷打张继保》中张继保被天雷击中;《苦瓜冤》中包拯突然来到;《甩母记》中皇帝将阿秀封为嫔妃;等等。

(二)行当功能分配

作为依据年龄、性别、品质、行动等划分的戏曲人物类型,“行当”在一定程度上可视为社会角色的戏剧性表述。(15)张庚、郭汉城编著:《中国戏曲通论》下册,北京:文化艺术出版社2014年,第369页。“讨口戏”诸剧目中相似的行当与功能分配,凸显了传统社会观念对于各类民众的行动预设。现以三方面概括之:

1.生角来拯救

作为品德端正的中青年男子类型,忠孝生角在“讨口戏”中常常扮演拯救者的角色。具备高尚品质、青壮年龄、主导性别、能文善武等特点的生角,往往承载着惩恶扬善的职责。(16)“讨口戏”中确有背德生角的人物设定,但是属于少数情况。在《天罡剑》《清风亭》中,两位生角角色均考中功名,但他们忘恩负义,不认父母,抛妻弃子,最终或发配充军,或遭雷劈。这类案例数量虽少,却显示了“忠孝”品质乃是构建拯救者角色的重要因素。

当被问及生角在“讨口戏”中的作用时,众音剧团演员钱磊谈到:“小生从不讨口”(17)根据笔者访谈记录整理。访谈对象:众音剧团生角演员,钱磊,55岁;访谈时间:2019年6月19日;访谈地点:四川省德阳市旌阳区红庙子剧场。。在“讨口戏”中,生角从不下跪乞讨,他们主要负责重整社会秩序,具体而言存在两种情况:其一,生角从始至终都扮演统治者,例如,在《观音赐福》等剧中,生角扮演清廉正直的县官,仔细查案,为无辜者平冤昭雪;其二,通过上京赶考、战场杀敌、献宝等途径,穷苦的青年获得官位,成为统治者。例如:在《孽子报》等剧中,穷苦的养子考中功名后荣归故里,为养父母伸张正义;在《薛平贵征西》等剧中,年轻人奔赴前线,建立军功,获得爵位,主持公道;在《张郎子嫁妈》中,张郎子兄弟阿兰向皇帝进献宝物,得到“进宝状元”封号。总体而言,生角重建秩序的凭依乃是权力,后文将详述生角实现地位跃升的普遍机制,及其与中国传统道德观的联系。

2.末旦幼讨口

“讨口戏”中,末角、旦角、娃娃生、娃娃丑行当主要扮演乞讨者,他们分别代表传统农业社会中:失去统治地位的老年男性;处于从属地位的女性;不足以承担社会责任的儿童,等等。这些行当乃是社会弱势群体的浓缩表达,其弱势性或体现在性别,或体现在年龄。值得注意的是,他们是整体社会结构所不可缺少的组成部分。“末旦幼讨口”的功能配置,在一定程度上体现了传统农业社会的权力格局。

虽然末、旦、幼均为乞讨者,但是其行动走向存在差别。末角往往在抗击恶人时牺牲生命,随后由其妻子负尸乞讨,例如《孽子报》中被儿子误杀的老者。末角因为反抗行恶者而去世的行动设置,乃是生角拯救者的角色延续。作为在年龄轴线中长于生角的行当,末角心有余而力不逮,因此有时在试图恢复秩序的行动中牺牲,以生命耗竭的形式出现在乞讨行动中。与此对应,娃娃丑和娃娃生则往往在乞讨后成长为拯救者,例如《张郎子嫁妈》中的张郎子和《洪江渡》中的江流。他们在受难时乞讨,随着时日增长,开始承担作为拯救者的责任。对于乞讨的旦角,存在两种路径使得其变为拯救者:其一,获得宝物,例如《天罡剑》中陶姜获得神仙所赐天罡剑;其二,与拯救者结成亲密关系,例如《张郎子嫁妈》中张郎子妹妹阿秀被皇帝纳为妃子。不过,旦角变为拯救者的案例非常少见。

3.丑角悔当初

在“讨口戏”中,丑角行当往往扮演懒惰不孝子。他们前期充当迫害者,虐待父母妻儿,抢劫路人,甚至染有诸多恶习,例如:赌博、抽鸦片等等。最终,丑角遭遇惩罚,悔不该当初。除了剧情设置外,丑角还以可笑外貌、轻浮举止实施道德暗示:他们画上滑稽的小花脸,以蹑手佝偻的姿势行走坐立,成为“孝”“勤”等观念的双重否定代言者。

不孝丑角的结局,主要分为三类:第一类是他们遭到处决,也即其“肉身之消灭”,例如《孽子报》中不孝子被处决。第二类结局是他们被流放,也即其“肉身之远遁”,例如《甩母记》中被发配充军的大儿子。以上两类结局都隐喻着:强有力的统治性力量对于个人行为的调整、规训举措。第三类结局是丑角改过自新,重新做人,也即其“精神之清洗”,例如《邱元顺》中幡然醒悟的邱元顺。相比前两类,第三种结局则呈现个人对于社会评价的内化过程。总体而言,作为道德性戏曲展演的“讨口戏”,其消除目标乃是不符合社会规范的品质。在人物设定上具有日常性的丑角,往往呈现芸芸众生的道德瑕疵,以贴近生活的姿态对民众实施规训。

(三)象征性空间叙事

作为人类意义网络的投射,空间诞生于人和环境的交互作用。(18)龙迪勇:《叙事学研究的空间转向》,《江西社会科学》2006年第10期。特定空间及其叙事,则往往为社会权利结构提供具象呈现。“讨口戏”的家屋、街道、沙场、考场、公堂等空间往往与特定类型事件联系在一起,具有象征意义的空间承载着各类隐喻性事件,由此体现中国传统社会的权力结构与运作逻辑。现以四方面概括之:

1.矛盾在家屋

作为体现家庭生活的戏剧类型,“讨口戏”的家屋空间乃是角色道德品质的展现场域,其中发生的冲突推动着剧情的发展。按照家屋中矛盾涉及人物来分,则可分为两种类型:代际矛盾型和同辈冲突型。

代际矛盾型的家屋冲突又可分为两类,一类是晚辈不孝顺长辈,此类占“讨口戏”的绝大多数,本质在于子女未尽到赡养父母的责任,例如:《雷打张继保》等等。另一类较少见:长辈未善待晚辈,如《薛平贵征西》中的岳父与薛平贵。同辈冲突型的家庭矛盾也可分为两类,一类是逃避原有的责任,例如《天罡剑》中抛妻弃子的李九成;另一类是觊觎他人之权利,例如《双槐树》中企图迎娶大嫂的宋成。从上面几类家屋矛盾可以得出:不管是未尽责任,还是企图越位,家庭内部个人行为的越矩,乃是“讨口戏”矛盾的根源。正如法国汉学家沙畹所指出:对于中国人而言,家庭生活至关重要,“孝”则是维持家庭的重要道德规范。(19)[法]沙畹:《沙畹汉学论著选译》,邢克超等译,北京:中华书局2014年,第230-271页。孕育自中国传统社会的“讨口戏”,也在其家屋空间叙事中显示了这一点。

2.援助在街上

在“讨口戏”中,角色乞讨的地点均在街道上,街道空间因此成为弱者进行申诉、获得社会援助的所在。演员往往通过直面观众乞讨的策略,将观众拉入表演场域:街道空间。最终,观众受到召唤。在“打彩”行动中,他们产生从旁观者到剧中热心行人的角色转变。

从实际眼光看来,在人流量大的街道乞讨,当然更有可能获得帮助。但是,从街道的象征意义观之,则可发现:街道承载了中国传统社会公共空间的作用。施坚雅认为,在中国基层市场社区中,居民们往往在赶集时共同聚集在同一条街上,由此实现对社区内其他成员的熟稔了解。(20)[美]施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,史建云等译,北京:中国社会科学出版社1998年,第44-48页。中国礼俗社会的形成过程中,街道空间乃是不可或缺的发生、巩固场域。由此返观“讨口戏”主人公在街道乞讨、受到援助的常见情节,便可发现其象征所指:在中国传统地方社会中,人们因着发生在街道的物品买卖、恋爱婚娶、政治聚散等公共活动,而形成地方性情感网络。这种互助性关系,继续在街道空间以“乞讨”形式得到巩固:一家有难,社区支援。

3.转机在“两场”

“讨口戏”的情节转机往往发生在“两场”:考场和沙场空间。在这两种以暗场表现的空间里,生角们以特定技能促进共同体之凝聚,实现地位升腾:他们或考中科举,进而做官;或战场杀敌,获得爵位。由此,他们得以挽救倾颓的道德秩序,使善恶各得其所。

首先,法国汉学家沙畹认为,道德即政治,科举考试意在查验士子在何种程度上吸收了儒家道德系统,因而成为当权者选拔官员的手段。(21)[法]沙畹:《沙畹汉学论著选译》,邢克超等译,第224页。由此,“讨口戏”中的生角勤奋攻书,考中功名,在其职位中对民众实施道德教育。其次,上战场杀敌,表征着对国家疆界的维护,其重要性不言而喻,正如《左传》所言:“国之大事,在祀与戎”。(22)(春秋)左丘明:《左传》,长沙:岳麓书社1988年,第162页。考场和沙场两种空间给底层人物带来的命运转折,也在美国社会学家伦斯基的研究中得到阐释。他认为:农业社会中底层人物实现地位跃迁的四种途径分别是:商业、军队、教会和政府。(23)[美]伦斯基:《权力与特权:社会分层的理论》,关信平等译,第306页。生角在考场和沙场的行动,引导着民众精神世界,捍卫着国家共同体边疆,由此实现理想民众的增殖和国家领土的巩固。

4.惩治在公堂

“讨口戏”往往终于公堂空间叙事,以此为代表的地方权力机构,依靠国家赋予的强制性行政力量,对不符合社会规范的人事进行惩治,从而保障地方社会的道德系统。

公堂空间的布置,往往以戏台正中的公案和两旁侍立的皂吏、校尉等为标志。公案上放置有文房四宝、签筒等物品。皂吏和校尉往往身着公服,配备有杀威棒或宝剑等武器。这些与公堂空间相配的物品和角色显示着国家权力的在场,暗示着其维持秩序所仰赖的教育或暴力手段。主持公堂审判的多为地方官员,他们中有不少乃是经过科举考试的生角。在此处,公堂空间不仅是维护社会治安的所在,更是当地百姓的道德裁判处。在约翰·R·瓦特的研究中,县衙门乃是中国农民所能接触到的最高的行政单位,许多地方性争端都在县衙公堂得到仲裁解决。(24)[美]约翰·R·瓦特:《衙门与城市行政管理》,[美]施坚雅编《中华帝国晚期的城市》,叶光庭等译,北京:中华书局2000年,第418-458页。而“讨口戏”中作为惩治空间的公堂则起到消除背德者的作用,由此:经过国家权力保障,地方社会道德系统得到修复与维护。

三、“讨口戏”之“苦戏”母体与文化含义

(一)“讨口戏”的“苦戏”母体

作为中国传统戏曲类型“苦戏”的一种“亚文类”(25)“亚文类”,是指具备某种文类之特定结构类型,但同时具备新特征的文本群。“讨口戏”对哀痛情绪和困苦情境的表达符合中国传统戏曲的“苦戏”范畴,但其具有前者所不具备的新特征:面向台下的“乞讨”情节,因而“讨口戏”属于“苦戏”之亚文类。,“讨口戏”以悲惨情节打动观众,在演员乞讨与观众“打彩”的过程中实现“苦情”之升华。正如众音剧团花脸演员程守邦所概括的一般:“‘讨口戏’是“苦戏”变来的,都是苦到不行的时候就开始讨口。”(26)根据笔者访谈记录整理。访谈对象:众音剧团生角、丑角演员,程守邦,57岁;访谈时间:2019年6月19日;访谈地点:四川省德阳市旌阳区红庙子剧场。

“苦戏”因观演情绪而得名,乃是诞生于中国本土话语的戏曲文类。它在元明时期便已出现,体现“苦”的民众心理基础。(27)董新宇:《“情”“理”和中国影视的“苦戏传统”》,《北京师范大学学报》(社会科学版)1998年第6期。陆文彬认为,“苦戏”乃是“对现实不幸的抱怨”,它追求现世秩序的归位,较少体察精神生活。“苦戏”的主角大多处境被动、行为无辜。在遭遇祸患时,他们只能向上求助申诉,自身无法实现对正义的承当。(28)路文彬:《悲剧与苦戏——关于悲剧观念的再认识》,《文艺评论》2011年第5期。“苦戏”所表现和激发的情绪便是“苦情”。“苦”,这个因味觉而延伸至身心状态隐喻的词,在汉语世界中主要具有两层含义:一方面,“苦”作为恶味词隐喻了不为人喜爱的体验;另一方面,因着中国传统美学对“中和”的追求,“苦”也在生命体验系统中得到接纳与重视。由此观之,“苦戏”乃是一种对现实困境进行再编排,从而实现道德秩序想象性确立的戏曲文类。与此相关,“讨口戏”中角色受难的悲苦情状,经由其圆满结局得到价值再赋予。在演员杨铭看来:“‘讨口戏’就要唱得悲,你必须把底下观众喊‘醒’,就是:这个戏从根到底,咋个苦?为啥子苦?……你感动不到观众,这个眼泪水出不了,你就没得钱咯。”(29)根据笔者访谈记录整理。访谈对象:众音剧团生角、丑角演员,杨铭,45岁;访谈时间:2019年6月15日;访谈地点:四川省德阳市旌阳区红庙子剧场。也就是说,“苦”情乃是“讨口戏”着重渲染的情绪,台下到台上的财物流动则是“苦”情营造的结果之一。

(二)“讨口戏”与“孝”道德

产生于中国传统社会情境的“讨口戏”,往往在孝道德主导下进行,并通过人物设置等手段,对“孝”这种代际伦理实施再生产。有半生戏曲从业经验的演员程守邦曾经对“讨口戏”进行过一番总结:

“讨口戏”穿插着民间的忠、孝,又特别是孝,“百善孝为先”。你抓住这个“孝”,晓得不嘛。孝与不孝,形成一个反差。有这个反差,才突出观众心理。比如说:收了一个娃儿,很孝顺;亲生的娃儿,特别不孝。它形成反差,一个对比。(30)根据笔者访谈记录整理。访谈对象:众音剧团生角、丑角演员,程守邦,57岁;访谈时间:2019年6月19日;访谈地点:四川省德阳市旌阳区红庙子剧场。

在程守邦作为戏曲从业者的内部视角中,“讨口戏”主要强调孝观念,进而打动观众。在中国传统社会中,个人随着年龄增长而习得社会规范。因此,年老者便对社会形成“长老统治”(31)费孝通:《乡土中国》,北京:生活·读书·新知三联书店1985年,第65-70页。。与此相关,“孝”这种附着在家庭代际关系、强调晚辈对长辈应尽责任的行为规范,便成为传统乡土社会的首要道德。在其中孕育的“讨口戏”,便以鲜明的道德具身展演,实施孝文化的巩固。因此,“孝”之与否成为“讨口戏”人物设置的重要变量,它以凌驾于血缘的姿态成为此类戏曲着重强调的品质。在《孽子报》《甩母记》《义儿养母》等“讨口戏”中,常常存在两种人物设定:孝顺养子和不孝亲子。前者往往变为统治者,与养父母团聚;后者则因为种种罪行遭到处决。可以看出,血缘关系并不决定人物命运,孝顺品质才是“讨口戏”角色得以善终的凭依。

(三)“讨口戏”的宗教含义

作为在物质与文化方面遭遇双重剥夺的群体,乞丐承载着人们对于脱离社会轨道的可怖想象,亦显示了其与社会神圣面向的隐秘联系。“讨口戏”的无辜乞讨者,乃是有待拯救的社会道德秩序化身。对于他们的施舍,总会返归“我们”自身。

在美国社会学家伦斯基看来,乞丐等“被遗弃者阶级”在农业社会开始出现。(32)[美]伦斯基:《权力与特权:社会分层的理论》,关信平等译,第219-310页。特权阶级的庞大资源占有,使得乞丐缺乏基本物质生存条件,承受着社会的污名化想象。吊诡的是,作为物质、文化双重边缘人群的乞丐,却在群体神圣活动中隐约出现。在上古文字中,“丐”含有向神灵祈求之意,(33)高永建:《乞丐》,北京:北京图书馆出版社1998年,第2页。乃是人神交互的神圣性仪式写照。此外,乞丐之俗称“叫花”,乃僧人实施“教化”时接受供养的活动转化而来。(34)席嘉:《“叫化”考源》,《重庆大学学报》(社会科学版)2005年第6期。此外,崇尚游艺的道教八仙亦是乞丐般的形貌举止。(35)高永建:《乞丐》,第189-190页。不宁唯是,众音剧团演员程守邦亦曾经讲述,剧团内艺人戏谑地自称“高台叫花”的往事。(36)根据笔者访谈记录整理。访谈对象:众音剧团生角、丑角演员,程守邦,57岁;访谈时间:2019年6月19日;访谈地点:四川省德阳市旌阳区红庙子剧场。这显示出,川剧艺人对自身既实施道德训诫又依赖观众的职业特点有模糊的认识,且赋予其以“高台叫花”这一以谐音暗示其多义性的别称。

作为行乞活动的戏剧化呈现,“讨口戏”呈现了社会群体对伦理道德等隐性结构的维护过程。当台上无辜者受难乞讨时,他们不仅是现实层面的等待施与者;也是有待弥补的群体道德载体。观众的慷慨解囊,既为剧中人搭建起无形的社会文化庇护所,也投射了观众自身的秩序稳定感。正如神乃社会之倒影——如果没有人群的聚合,那么神就无法存在一般(37)[法]爱弥儿·涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东等译,北京:商务印书馆2011年,第286页。;没有观众的象征性援救,那么社会所仰赖的种种秩序便无从支撑。简而言之:当“我们”在施舍剧中人时,“我们”也在施舍“我们”自身。

四、结语

伴随着上世纪八十年代对于仪式性戏剧的研究热潮,针对地方戏曲的研究呈现出从案头考据式的文学批评路径转向以田野调查为基础的社会文化研究趋势。从地方戏剧之研究方法而言,则可大致分为两类:一类侧重艺术审美面向,例如朱权、王骥德、王国维、吴梅等学者之戏剧曲律、文学等方面研究;(38)陈平原:《中国戏剧研究的三种路向》,《中山大学学报》(社会科学版)2010年第3期。另一类则侧重社会文化面向,主要以实地调查、访谈对作为社会文化事项的戏剧进行探索,现今已成为不可忽视的戏曲研究路径,齐如山、康保成、麻国钧、容世诚、李祥林、傅谨、田仲一成等人的成果,均显示了在地方实践与仪式展演中研究戏剧的思路。(39)齐如山:《齐如山国剧论丛》,北京:商务印书馆2017年,第55-80页;康保成:《傩戏艺术源流》,广州:广东高等教育出版社2005年,第1-10页;麻国钧:《傩仪二议》,《民族艺术》1994年第3期;容世诚:《戏曲人类学初探:仪式、剧场与社群》,桂林:广西师范大学出版社2003年,第56-80页;李祥林:《戏剧研究中的人类学视角》,《戏剧》(中央戏剧学院学报)2011年第1期;傅谨:《草根的力量 台州戏班的田野调查与研究》,南宁:广西人民出版社2001年,第1-14页;[日]田仲一成:《中国戏剧史》,云贵彬、于允译,北京:北京广播学院出版社2002年,第1-4页。

川剧“讨口戏”这种绵延于日常生活、存在于圣俗之间的戏曲展演事项为上述两类地方戏剧研究路径提供对话之中介。在节庆、平日中展演的“讨口戏”,以剧情内部的不平衡结构吁求观众的道德性援助,以演员们的出色表演打动观众,象征性的社会秩序重建就发生在日常展演中,又与更广阔的信仰活动息息相关。“讨口戏”既非精致的艺术表演,也非“活化石”般的古老仪式留存,就在其绵延于非正式情境中的戏、人、情、物交互中,社群维持其存在。