我国个人信息权的司法保护实证研究

——以611份裁判文书为分析样本

2020-12-31何青洲李亮

何青洲 李亮

引 言

信息权是公民作为信息主体所具有的、信息化社会中信息互动行为规范所赋予的、实现于信息类新型社会关系之中的,公民以相对自由的作为或不作为的方式维护自身信息利益的一种手段。信息权的特征是信息权本质的外化,是信息权利现象与其他社会现象或者事物的基本关系的表现,是信息权本身所固有的、不以任何意志为转移的确定的东西。信息权的基本特征可以概括为三点:

第一,信息权是以信息为客体的权利束。从哲学意义上讲,客体是与主体相对的范畴,是指主体的意志和行为所指向的对象。①张文显主编:《法理学》,高等教育出版社2015年版,第116页。信息作为信息权的客体,承载了信息权利的内容。由于信息这一资源在信息社会体现出在经济、社会、政治方面有着全方位的价值体现,具有很强的统摄功能,故此,信息权指称一系列的具有共同特征的、由具体信息权所组成的权利束。第二,信息权主体与客体的分离性特征。在信息化社会,信息科技将社会主体的身份与行为以数字化的方式进行了系统性构建,人们和他人发生接触,很多时候人们都不需要实体实际参与,而是作为一个数据符号就可以了,这个数据符号所反映的正是主体实际参与的内容。比如,网络购物行为,平台用户不需要到实际商场进行挑选,在网络平台上所展示的图片中挑选后,以电子货币的形式进行支付,商家在确认之后将特定的商品以快递的形式邮寄给客户。在这个过程中,用户的购物信息以数字化的方式存储在网络服务提供商的存储设备中,并以比特流的方式在用户、平台、商户之间进行传播。“信息是具有内容含义的知识,而数据则是信息的体现形式”。②纪海龙:《数据的私法定位与保护》,载《法学研究》2018年第6期。但是信息以数据的形式进行交流,存储在技术提供商或者个人的技术设备存储器上,这种使用现状造成了信息所有与数据归属的事实性分离,也就使得信息权的归属变得至关重要。信息权主体的信息利益被其他主体占有与利用的现象致使信息权主体与信息权客体之间产生了分离。这种分离性也是信息社会的风险性特征、极具复杂性特征的直接体现。第三,信息权具有规范性与解释性特点。信息权利理论和信息权利制度能够解释信息社会中人们的信息行为和社会实践发生的原因,而且基于不同目的构建出来的信息权利理论还可以作为具体信息权利进行解释的工具与信息权利建构框架。在信息社会中,信息权不仅能够对信息人格权、信息财产权、信息知情权等具体信息权具有理论解释力,同时还能够给予社会以合乎信息社会发展规律的制度设计框架。信息权具有创造性的功能,在认同信息这一权利客体的前提下,进一步发展出信息安全权,在数字化信息进入传统财产权领域中发展出信息财产权。这使得信息权能够为中国法治现代化建设提供权利理论层面的正当性与合理性论证。③参见张文显:《知识经济与法律制度创新》,北京大学出版社2011年版,第79-81页。

我国《网络安全法》规定:“个人信息,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息,包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。”《民法典》第六编“人格权”第六章“隐私权和个人信息保护”中规定了“自然人的个人信息受法律保护”。虽然规定了“个人信息”的概念和内涵,即“个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。”但民法典在规范逻辑上仍然没有直接规定“信息权”。虽然规定了“个人信息决定”和“个人信息安全”等内容,在个人信息司法保护方面也规定“个人信息中的私密信息,适用有关隐私权的规定;没有规定的,适用有关个人信息保护的规定。”但在法律责任承担的方式、标准等方面仍然没有作出明确规定。《个人信息保护法》(草案)第65条规定:“因个人信息处理活动侵害个人信息权益的,按照个人因此受到的损失或者个人信息处理者因此获得的利益承担赔偿责任;个人因此受到的损失和个人信息处理者因此获得的利益难以确定的,由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。”由此,个人信息权司法保护法律责任的承担方式和标准由法院在司法过程中确定。通过对关涉信息权保护的611份裁判文书进行深入分析,探讨信息权司法保护的现状与问题,对于法院确定信息权保护的法律责任承担方式、标准等具有借鉴意义。

一、信息权的主要类型

随着信息产业的发展、信息科技的进步,信息技术已经与人们的日常生活融为一体。以信息人格权、信息财产权、信息知情权和信息安全权等为主要表现内容的信息权体系正逐步成型。

(一)信息人格权

人格权是指自然人人格利益为标的的权利。①参见梁慧星:《民法总论》,法律出版社2019年版,第91页。随着现代社会、科技、文化的发展,人格权制度也呈现出一些新的趋势,信息网络环境下人格权问题便是其一,②参见王利明:《试论人格权的新发展》,载《法商研究》2006年第5期。信息人格权便是其具体表现形态。信息人格权是指社会主体在信息社会所固有的以人格利益为客体的权利。它直接指向的是数据信息中可识别的个人敏感信息与反映传统人格权内容的信息,个人的信息化形象便是蕴含在个人信息中的人格权属性在信息系统中的直接体现。③参见张新宝:《从隐私到个人信息:利益再衡量的理论与制度安排》,载《中国法学》2015年第3期。

(二)信息财产权

财产权是民事主体对有形或者无形物享有经济利益的权利。但是随着信息社会的发展,信息产业日益壮大,数据已经成为具有举足轻重地位的新型资产,而于此同时个人信息与数据利益之间的界限也变得越来越模糊,导致产生了极为复杂的信息、数据、利益关系,①参见龙卫球:《数据新型财产权构建及其体系研究》,载《政法论坛》2017年第4期。而由于财产权自身所具有的社会义务性使得财产权理论必须为这种现象做出理论贡献,②参见刘剑文、王桦宇:《公共财产权的概念及其法治逻辑》,载《中国社会科学》2014年第8期。信息财产权便是这方面研究的具体体现。

信息财产权指民事主体对信息社会中具有经济利益的信息所享有的权利。它直接指向的是数据信息中可以转移的、具有经济利益的信息。但是信息社会的特性,使得信息财产权具有特殊性。一方面信息财产权同传统财产权一样,具有排他性,由所有者占有、支配与处分。另一方面,信息系统的特殊性、信息产业的发展以及数据活动的特性又要求着一种便捷性的财产权设计方式,③参见【美】劳伦斯·雷席格:《网络自由与法律》,刘静怡译,台湾商周出版社2002年版,第396页。这使得信息财产权的流转与归属关系极为复杂。信息财产权的权利主体为民事主体,客体由于信息科技的发展具有开放性的特征,如网站注册信息、网站虚拟货币、平台购物信息、交流平台的交流信息以及数据服务信息等都应该包括在内。

(三)信息知情权

知情权有广义和狭义之分。广义的知情权是指社会主体对所有的社会生活享有获知其信息的权利。狭义的知情权是指公民针对政府工作、政务公开的相关内容的信息获知权利。④参见章剑生:《知情权及其保障——以政府信息公开条例为例》,载《中国法学》2008年第4期。信息知情权也有广义与狭义之分。广义的信息知情权是指公民享有获悉自身相关信息的权利,所指涉的信息包括自然人合法收集到的他人信息、社会组织收集他人信息、国家政府信息化运行的非涉密信息等。狭义的信息知情权指公民享有获知政府数字化、信息化建设与运行的信息的权利,其指涉的信息包括非涉密的政务数字化信息、政府数字化建设所建立的各种数据库中的信息等。

(四)信息安全权

信息安全意味着信息交流与传播的安定、信息人格权的被尊重、信息财产权的完整、信息知情权的有保障。目前信息数据在收集、存储和使用过程中面临着诸多的风险,尤其是大数据技术所导致的用户隐私泄露、虚假数据将导致错误或者无效的大数据分析结果致使的错误实践指导等问题。⑤参见冯登国、张敏、李昊:《大数据安全与隐私保护》,载《计算机学报》2014年第1期。信息安全权包括信息状态安全、信息交流安全、信息系统安全三个层面。它的主体包括自然人、法人、社会组织和政府机关。因为对于政府而言,信息安全权的中心在于建立和维护整个社会信息体系的安全,而对于其他主体而言,信息安全权则是关乎其自身信息人格权、信息财产权、信息知情权等权利能否得到实现的权利。

二、个人信息权司法保护的现状与问题

在中国裁判文书网、北大法宝案例数据等检索到2020年之前的611份信息权保护相关法律文书,以此作为信息权司法保护的分析样本进行研究。

(一)信息权保护典型案例

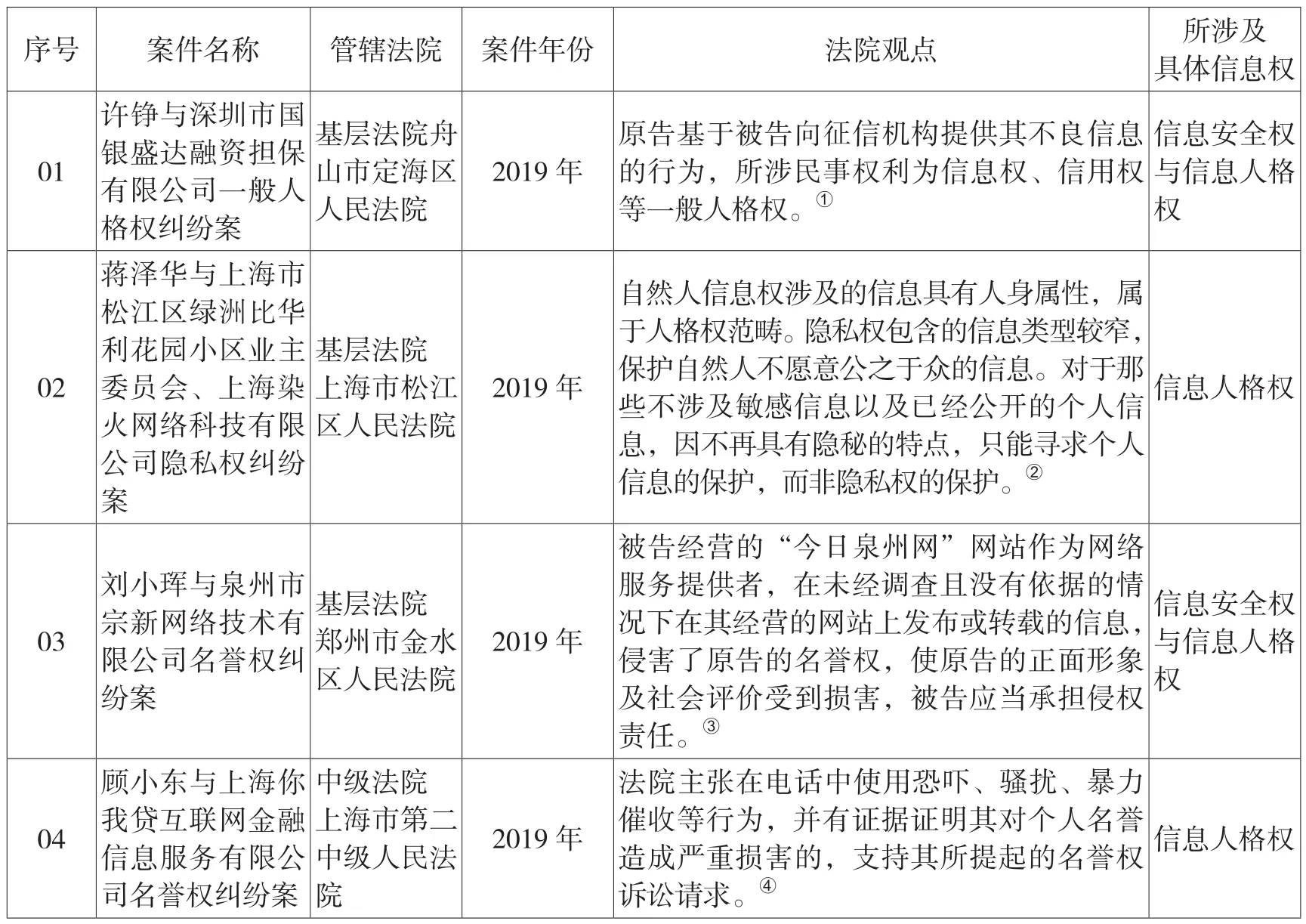

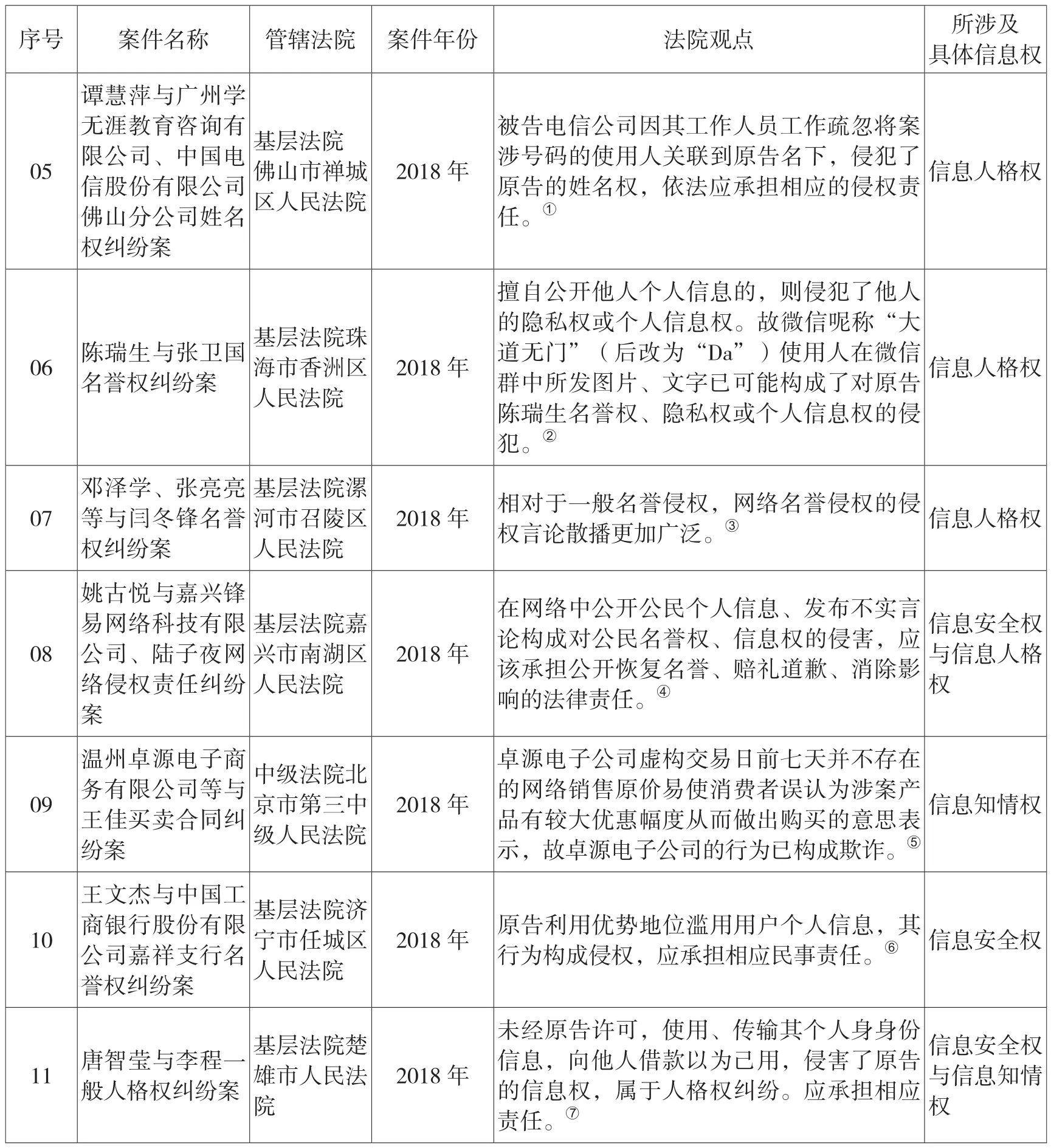

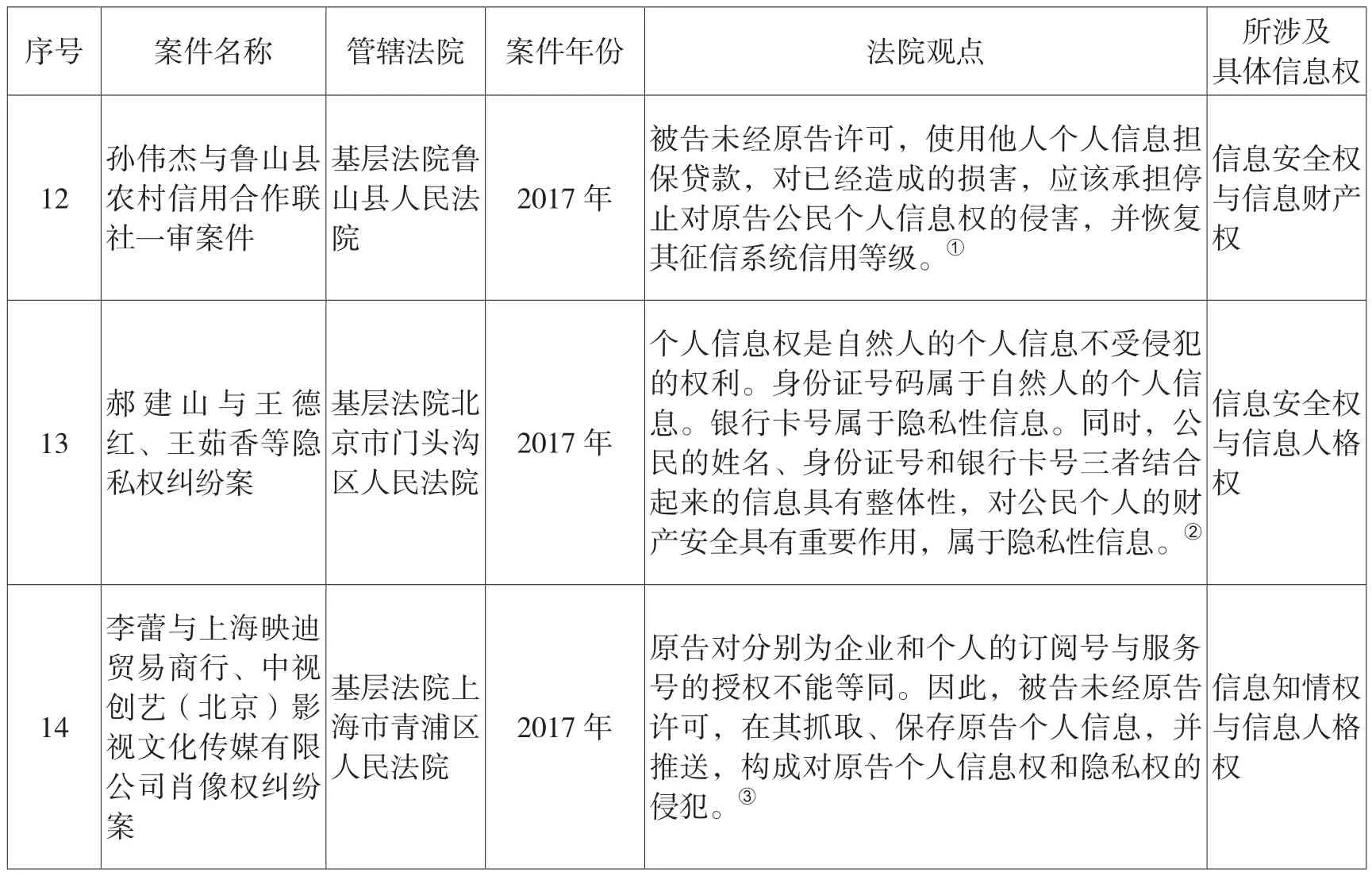

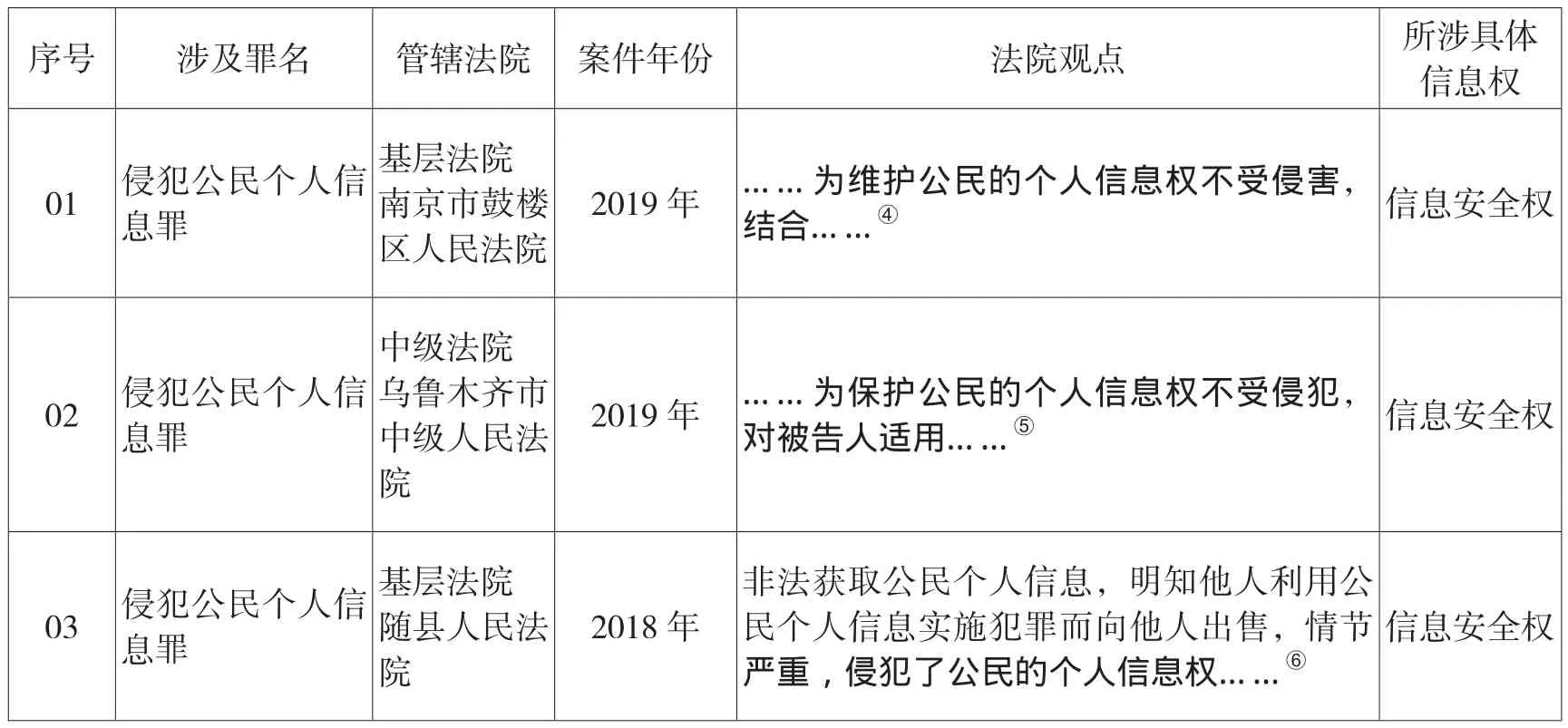

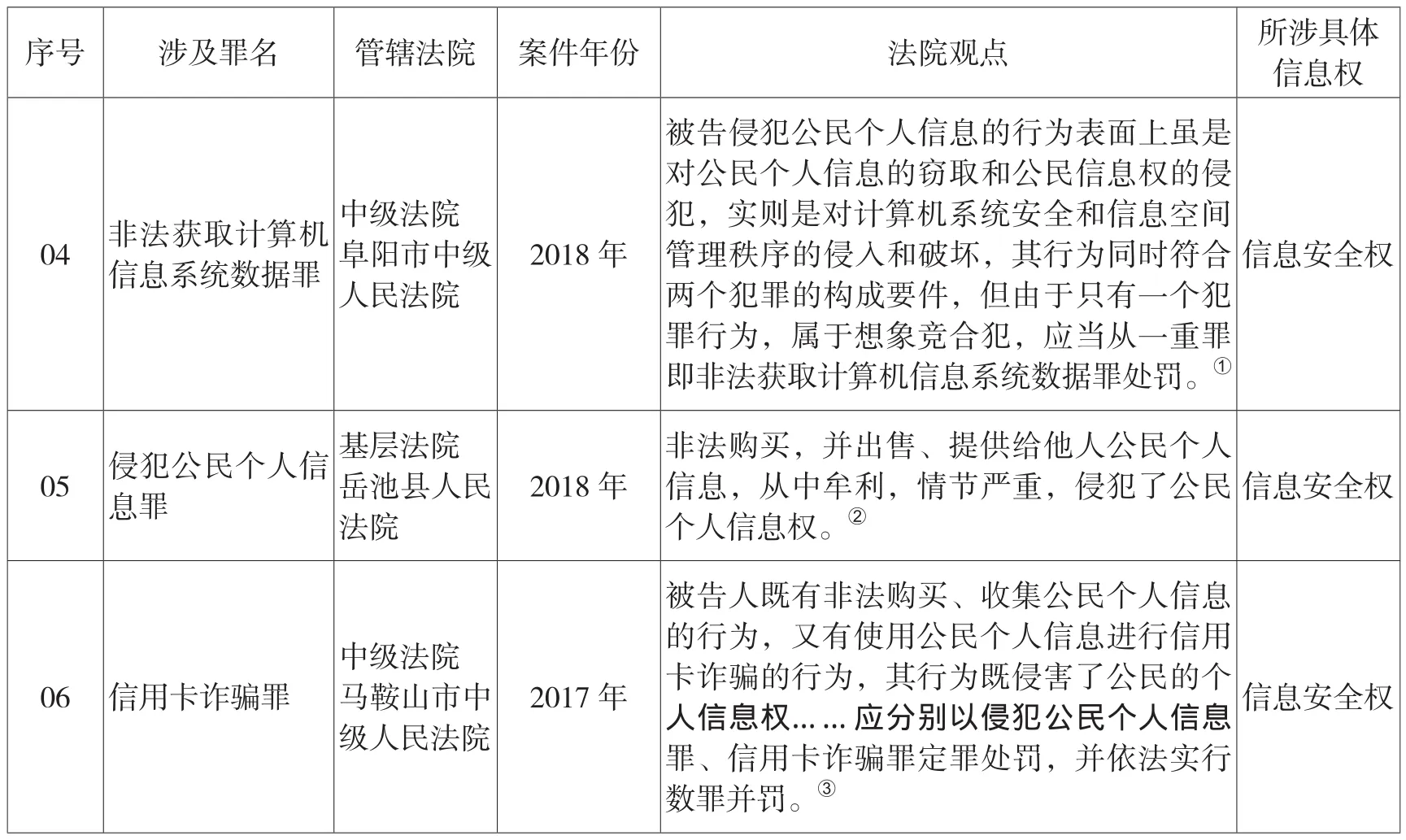

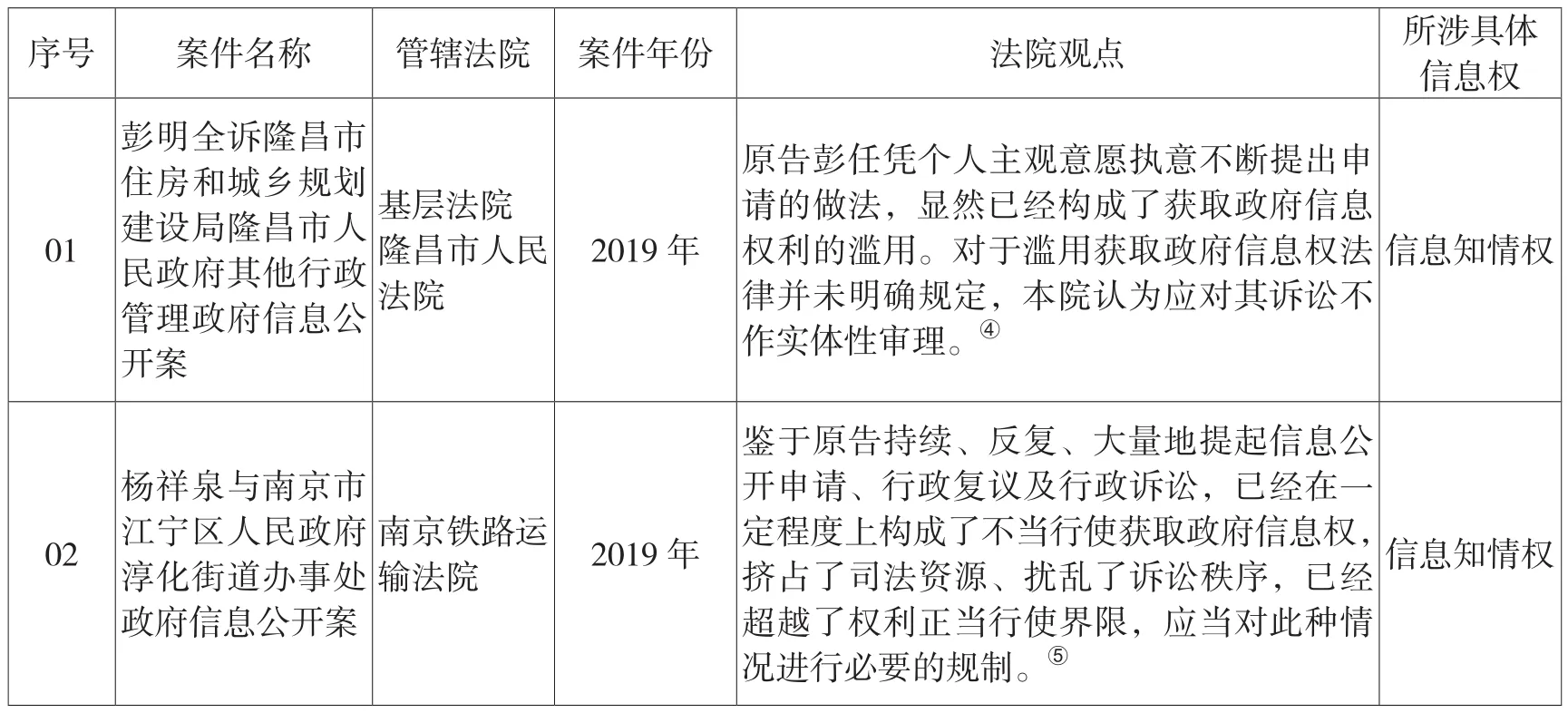

信息权司法保护层面来看,法院均扩大适用相关法律规范进行保护。故此,笔者挑选收集到的611份法律文书法院说理充分且具有代表性的案件列举如表1、表2、表3。

表1 信息权保护的民事典型案例

序号 案件名称 管辖法院 案件年份 法院观点 所涉及具体信息权05谭慧萍与广州学无涯教育咨询有限公司、中国电信股份有限公司佛山分公司姓名权纠纷案基层法院佛山市禅城区人民法院2018年被告电信公司因其工作人员工作疏忽将案涉号码的使用人关联到原告名下,侵犯了原告的姓名权,依法应承担相应的侵权责任。①信息人格权06 陈瑞生与张卫国名誉权纠纷案基层法院珠海市香洲区人民法院2018年擅自公开他人个人信息的,则侵犯了他人的隐私权或个人信息权。故微信呢称“大道无门”(后改为“Da”)使用人在微信群中所发图片、文字已可能构成了对原告陈瑞生名誉权、隐私权或个人信息权的侵犯。②信息人格权07邓泽学、张亮亮等与闫冬锋名誉权纠纷案基层法院漯河市召陵区人民法院2018年 相对于一般名誉侵权,网络名誉侵权的侵权言论散播更加广泛。③ 信息人格权08姚古悦与嘉兴锋易网络科技有限公司、陆子夜网络侵权责任纠纷案基层法院嘉兴市南湖区人民法院2018年在网络中公开公民个人信息、发布不实言论构成对公民名誉权、信息权的侵害,应该承担公开恢复名誉、赔礼道歉、消除影响的法律责任。④信息安全权与信息人格权09温州卓源电子商务有限公司等与王佳买卖合同纠纷案中级法院北京市第三中级人民法院2018年卓源电子公司虚构交易日前七天并不存在的网络销售原价易使消费者误认为涉案产品有较大优惠幅度从而做出购买的意思表示,故卓源电子公司的行为已构成欺诈。⑤信息知情权10王文杰与中国工商银行股份有限公司嘉祥支行名誉权纠纷案基层法院济宁市任城区人民法院2018年 原告利用优势地位滥用用户个人信息,其行为构成侵权,应承担相应民事责任。⑥ 信息安全权11 唐智莹与李程一般人格权纠纷案基层法院楚雄市人民法院2018年未经原告许可,使用、传输其个人身身份信息,向他人借款以为己用,侵害了原告的信息权,属于人格权纠纷。应承担相应责任。⑦信息安全权与信息知情权

① 参见许铮与深圳市国银盛达融资担保有限公司一般人格权纠纷一审民事判决书,(2019)浙0902民初3701号。② 参见蒋泽华与上海市松江区绿洲比华利花园小区业主委员会、上海染火网络科技有限公司隐私权纠纷一审民事判决书,(2019)沪0117民初10037号。③ 参见刘小珲与泉州市宗新网络技术有限公司名誉权纠纷一审民事判决书,(2019)豫0105民初2591号。④ 参见顾小东与上海你我贷互联网金融信息服务有限公司名誉权纠纷二审民事判决书,(2019)沪02民终717号。① 参见谭慧萍与广州学无涯教育咨询有限公司、中国电信股份有限公司佛山分公司姓名权纠纷一审民事判决书,(2018)粤0604民初27523号。② 参见陈瑞生与张卫国名誉权纠纷一审民事判决书,(2018)粤0402民初7843号。③ 参见邓泽学、张亮亮等与闫冬锋名誉权纠纷一审民事判决书,(2018)豫1104民初3416号。④ 参见姚古悦与嘉兴锋易网络科技有限公司、陆子夜网络侵权责任纠纷一审民事判决书,(2018)浙0402民初3230号。⑤ 参见温州卓源电子商务有限公司等与王佳买卖合同纠纷二审民事判决书,(2018)京03民终9032号。⑥ 参见王文杰与中国工商银行股份有限公司嘉祥支行名誉权纠纷一审民事判决书,(2018)鲁0811民初1559号。⑦ 参见唐智莹与李程一般人格权纠纷一审民事判决书,(2018)云2301民初1121号。① 参见孙伟杰与鲁山县农村信用合作联社一审民事判决书,(2017)豫0423民初3728号。② 参见郝建山与王德红、王茹香等隐私权纠纷一审民事判决书,(2017)京0109民初4481号。③ 参见李蕾与上海映迪贸易商行、中视创艺(北京)影视文化传媒有限公司肖像权纠纷一审民事判决书,(2017)沪0118民初6453号。

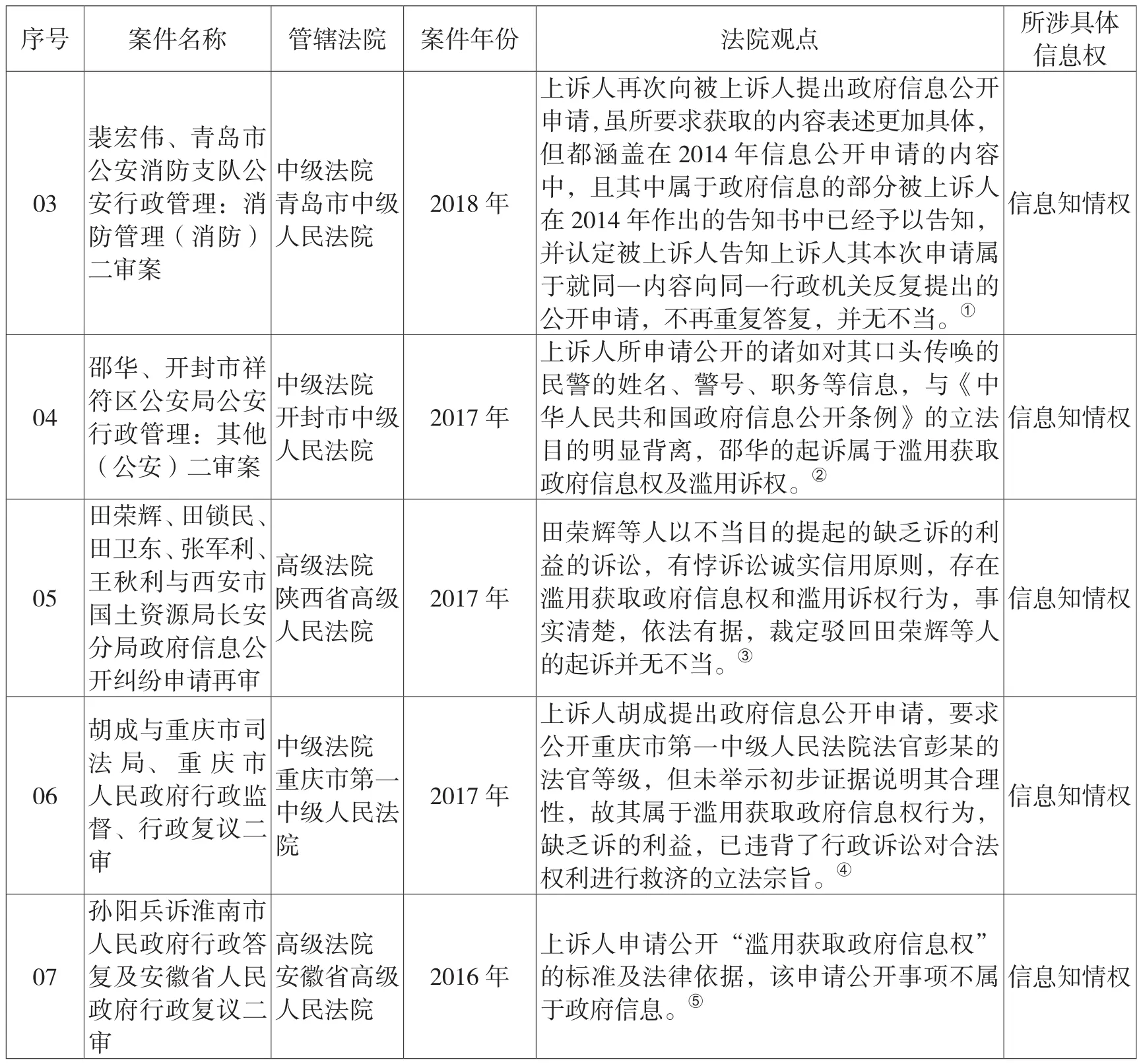

表2 信息权保护的刑事案件典型案例

④ 参见李某侵犯公民个人信息罪一案一审刑事判决书,(2019)苏0106刑初306号。⑤ 参见唐松林、林晓军、马某甲等侵犯公民个人信息罪二审刑事裁定书,(2019)新01刑终18号。⑥ 参见余永光、严欢欢侵犯公民个人信息一审刑事判决书,2018鄂1321刑初81号。① 参见王祖军非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统二审刑事判决书,(2018)皖12刑终31号。② 参见罗娟、吴凤林侵犯公民个人信息一审刑事判决书,(2018)川1621刑初23号。③ 参见张素静信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪王国新信用卡诈骗二审刑事裁定书,(2017)皖05刑终195号。

表3 信息权保护的行政案件典型案例

④ 参见彭明全诉隆昌市住房和城乡规划建设局隆昌市人民政府其他行政管理政府信息公开案一审行政裁定书,(2019)川1028行初21号。⑤ 参见杨祥泉与南京市江宁区人民政府淳化街道办事处政府信息公开一案一审行政判决书,(2019)苏8602行初912号。① 参见裴宏伟、青岛市公安消防支队公安行政管理:消防管理(消防)二审行政裁定书,(2018)鲁02行终314号。② 参见邵华、开封市祥符区公安局公安行政管理:其他(公安)二审行政裁定书,(2017)豫02行终153号。③ 参见田荣辉、田锁民、田卫东、张军利、王秋利与西安市国土资源局长安分局政府信息公开纠纷申请再审行政裁定书,(2017)陕行申240号。④ 参见胡成与重庆市司法局、重庆市人民政府行政监督、行政复议二审行政裁定书,(2017)渝01行终197号。⑤ 参见孙阳兵诉淮南市人民政府行政答复及安徽省人民政府行政复议二审行政判决书,(2016)皖行终字第602号。

从上述对于信息权保护典型案例的列举中可以看出,司法层面在民事领域、刑事领域、行政领域对于信息权提供司法保护。在司法程序层面,一审程序、二审程序、再审程序为其提供程序方面的支持。但是从法院的裁判角度入手,可以发现,由于信息权保护在立法层面的问题,导致法院在具体的法律适用过程中难以形成统一的认识,在司法层面对于信息权保护呈现出了不均衡的特点。这一点下述的信息权司法保护案例的地域分析中也有所体现。

(二)信息权司法保护案件年度分布

在全国层面,笔者将611份样本按照裁判文书案号年份及其所占样本比例与裁判文书裁判年份及其所占样本比例按时间顺序制成表4。

表4 样本年度统计

由上表数据可以看出,信息权保护案件在2014年之前基本没有,从2015年大面积出现之后呈逐年增加趋势,其逐年增加幅度基本持平。笔者认为这是由两方面的原因造成的:第一,经过数年的数字化经济建设,民众对于互联网信息权的认识已经积累到一定程度,而随着数字化技术与产业的一再发展,终于在2015年达到了临界点,故此信息权保护案件一出现,便形成一定规模。第二,中国特色社会主义法律体系基本形成,但是针对信息数据化领域内的信息权保护的立法出现滞后,而随着信息技术的发展以及政府信息化建设,使得信息知情权具体表现之一的获取政府信息权能够得到有效的保障,①参见张亮与南通市公安局崇川分局一审行政裁定书,(2015)港行初字第00074号;袁奕丰、汕头市人民政府二审行政判决书,(2017)粤行终879号;陆富国与南通市审计局一审行政裁定书,(2015)港行初字第00026号;王宏园与南京市城乡建设委员会行政监督一审行政裁定书,(2018)苏8602行初1222号……这些案件案情简单,当事人重复多次提起诉讼,均构成滥用获取政府信息权,但是从另一个侧面也说明了民众对于自身信息权的重视已然上升到了一定的程度。故此出现了上述情形。

(三)信息权司法保护案件地域分布

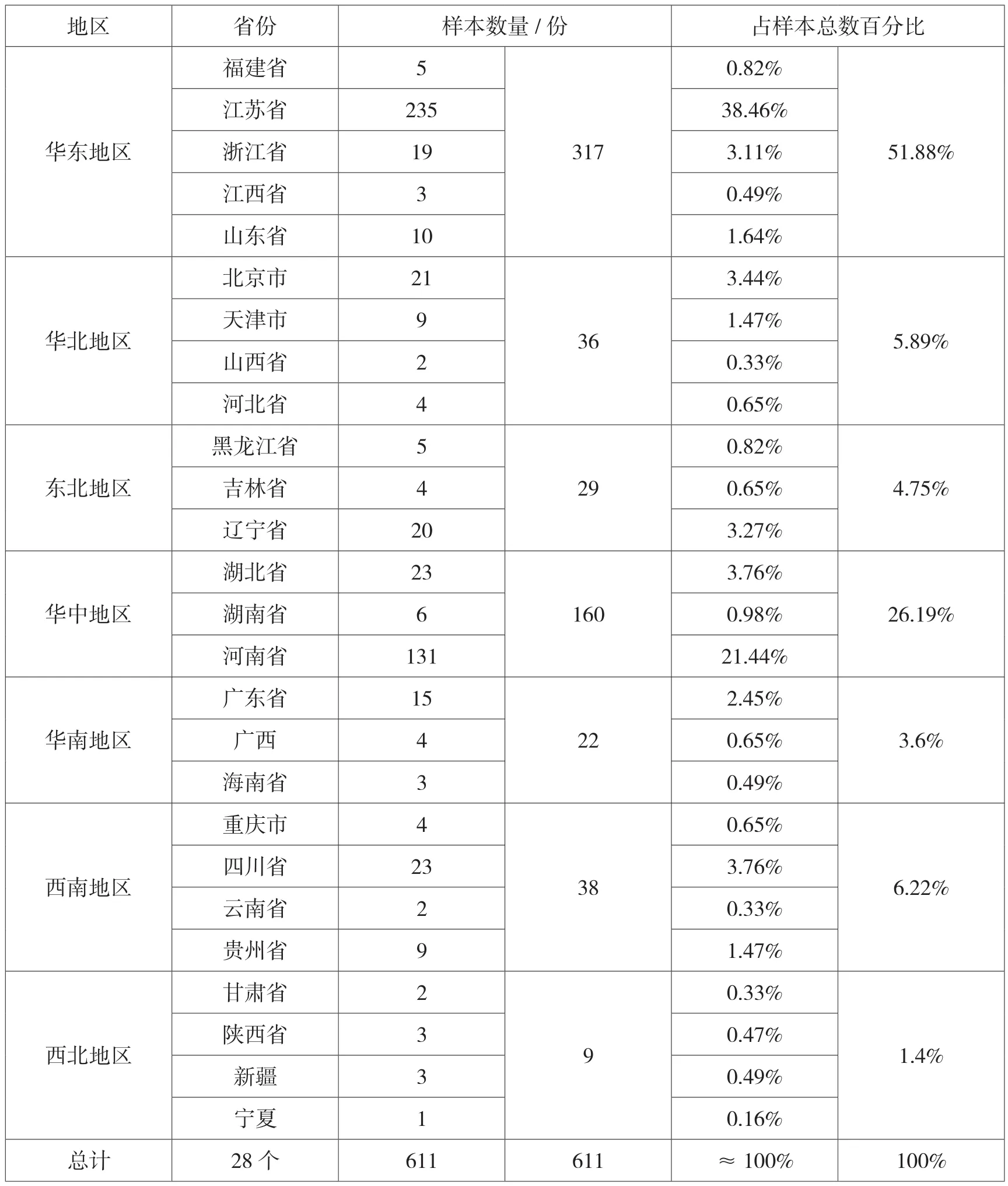

在信息社会中,民众对于信息的认识虽然已经达成基本共识,但是由于中国幅员辽阔,各地区、各省份由于其特殊的地方情况,故此对信息权保护问题呈现出不同认识。笔者将收集到的611份法律文书按照不同地区、省份绘制成表5。

表5 样本地域分布与占比

地区 省份 样本数量/份 占样本总数百分比福建省 5 0.82%江苏省 235 38.46%浙江省 19 3.11%江西省 3 0.49%山东省 10 1.64%华东地区317 51.88%北京市 21 3.44%天津市 9 1.47%山西省 2 0.33%河北省 4 0.65%华北地区36 5.89%黑龙江省 5 0.82%东北地区吉林省 4 0.65%辽宁省 20 3.27%29 4.75%湖北省 23 3.76%华中地区湖南省 6 0.98%河南省 131 21.44%160 26.19%广东省 15 2.45%华南地区广西 4 0.65%海南省 3 0.49%22 3.6%重庆市 4 0.65%四川省 23 3.76%云南省 2 0.33%贵州省 9 1.47%西南地区38 6.22%甘肃省 2 0.33%西北地区陕西省 3 0.47%新疆 3 0.49%宁夏 1 0.16%总计 28个 611 611 ≈100% 100%9 1.4%

由上表可以看出,信息权保护案件呈现出地域性集中的特征。全国七个地区的案件数量相比较,华东地区案件数量(317)与华北地区案件数量(160)明显多于华北地区案件数量(36)、东北地区案件数量(29)、华南地区案件数量(22)、西南地区案件数量(38)、西北地区案件数量(9)。统计数据表明,信息权案件地域分布与全国诉讼案件地区分布不存在相关关系。华东地区江苏省信息权保护案件数量为235件、占比高达38.46%,上海市、安徽省、福建省、浙江省、江西省、山东省共有信息权保护案件数量为82件;华中地区河南省信息权保护案件数量为131件、占比高达21.44%,而湖北省、湖南省信息权保护案件共为29件。虽然个人信息在《民法典》和《个人信息保护法》中有了规定,但是各地法院对个人信息内涵的理解、信息权保护问题的认识不一,针对同类诉讼请求的回应也不相同①参见蒋泽华与上海市松江区绿洲比华利花园小区业主委员会、上海染火网络科技有限公司隐私权纠纷一审民事判决书,(2019)沪0117民初10037号;郝建山与王德红、王茹香等隐私权纠纷一审民事判决书,(2017)京0109民初4481号;唐智莹与李程一般人格权纠纷一审民事判决书,(2018)云2301民初1121号;邓泽学、张亮亮等与闫冬锋名誉权纠纷一审民事判决书,(2018)豫1104民初3416号;许铮与深圳市国银盛达融资担保有限公司一般人格权纠纷一审民事判决书,(2019)浙0902民初3701号。。个别地区法院由于特殊的省情与地方情况,对信息权保护问题较为重视,也造成了信息权保护相关案件的地域性集中的特点。

(四)信息权司法保护案件类型分布

司法裁判过程中,不同的案件认定适用不同的审判程序,是直接关系到案件当事人权益保护的根本问题。笔者将收集到的信息权保护案件按照裁判文书类型、审理法院级别以及审判使用程序绘制成如下表6与表7。

表6 样本所涉案件类型和审判程序分布

表7 样本所涉裁判文书类型与法院层级分布

信息权司法保护案件从法院层级、审判程序、裁判文书类型方面看,信息权保护案件集中分布在基层法院、中级法院受理的行政案件。其中,行政案件440件、占比72.01%,行政案件适用一审程序的案件198件、占比32.41%,行政案件适用二审程序的案件188件、占比30.77%,基层人民法院做出裁判的案件211件、占比34.53%,中级法院做出裁判的案件326件、占比53.36%。

信息权司法保护案件较为集中地出现在中级人民法院。原因一,在中国司法系统中,基层法院是参与基层社会治理的主力,受理案件基数庞大。原因二,中级人民法院应对新问题的时候较少地受到外部因素的影响,且中级人民法院更多侧重解决新问题。

在信息权权司法保护案件程序适用方面,适用二审程序与审判监督程序的案件有324件、占比53.03%,而在全国司法裁判的二审率为8.2%。也就是说,信息权司法保护案件的二审率是全国司法裁判案件的6.5倍。这一方面是因为对二审的权利救济功能与裁判筛选功能。另一方面是因为信息权作为一项新兴权利,主要依赖司法的路径来保护,当事人对信息权纠纷的争议往往较大,造成信息权司法保护相关案件的二审率高。

(五)信息权司法保护存在的问题

1.立法和司法解释对个人信息权的内涵等规定有待明晰

我国《网络安全法》与《民法典》和《个人信息保护法》(草案)以及《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》和《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》对个人信息权的内涵规定及相关公民信息权保护需要进一步明晰。司法解释存在没有针对信息权特点、重复相关法律规范的现象,致使可操作性较弱。2006年《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条对司法管辖权所采用的终端所在地的规定,①《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2006年)第1条:“网络著作权侵权纠纷案件由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地。对难以确定侵权行为地和被告住所地的,原告发现侵权内容的计算机终端等设备所在地可以视为侵权行为地。”致使现实中面对网络著作权侵权问题根本无法有效地进行救济。因为信息系统的开放性导致其用户遍布全球,而面对终端在国外的情况,当事人要想进行权利救济,按照规定只能去寻求终端所在地的法院进行管辖。2017年《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第1条对个人信息的规定②《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》(2017年)第1条、刑法第253条规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息,包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。与司法裁判中对信息与数据的认识③参见淘宝(中国)软件有限公司与安徽美景信息科技有限公司不正当竞争纠纷一案一审民事判决书,(2017)浙8601民初4034号。有很大出入,司法实践中认为个人信息的范围大于隐私权所涉及的信息范围,而对于隐私权范围之外的个人信息侵害只能寻求个人信息权的保护。

2.信息权案件进入司法程序的标准不明确

信息权案件涉及到虚拟空间、现实空间之间极为复杂的社会关系,而且缺乏相应的审判经验,当这类案件进入司法程序不仅需要法官具备精湛的专业技术知识,而且还需要有相应的司法程序对这种新的问题提供标准依据。另外,许多信息权案件还涉及到互联网、大数据、云计算等专业性领域的问题,这些都给信息权的司法保护带来巨大的困难。由于社会专业分工的不同,法官不可能完全掌握每个行业的专业性知识,这就需要对这类问题提供专门性的执行标准。但是笔者在上述案件梳理与分析的过程中却没有发现这种执行标准。

3.承担法律责任的标准不统一

根据我国现行信息权保护相关法律法规的规定和本文对案例的分析可以看出,公民信息权受到侵害后,行为人承担的法律责任主要有停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等三种。在赔偿损失的法律责任承担中,对于被侵权行为人如何进行赔偿、以及如何计算赔偿数额相关的法律规定无统一标准且对于其赔偿责任人也无统一的确认标准。在对公民信息权侵害的认定前提下,首先由于信息系统的开放性与技术依赖性致使相关证据保存成为一个难题,即怎么确认公民信息权受到侵害之后的损失;其次,如何在这种“虚实结合”的法律关系中量化公民受到的损失;再次,对这种没有法律明确规定的侵害结果,怎么确认具体赔偿的计算。

三、个人信息权司法保护路径的优化

信息权的司法救济仍然是权利受到侵害的终极途径。从法律层面回应当事人的合法权益诉求,信息权司法保护又呈现出其应有特殊性。“在法律规定未明的案件中,法官通常通过解释扩大规则的适用范围,将既有规范拓展到新兴技术领域”。①陈阳:《互联网新兴权利的司法证成——以法官解释权为视角》,载《学习与探索》2018年第9期。

(一)通过立法和司法解释进一步明确个人信息权的内涵

《网络安全法》和《民法典》及《个人信息保护法》(草案)等法律对个人信息权内涵和范围的规定略显不统一,应进一步明确个人信息的范围,明确个人信息的“等外”条件,便于司法适用。司法追求社会公平正义“是一个相当复杂的对错划分机制,是对越过对错界限之行为做出的反应,其范围所及包括一整套相关价值在内”。②【英】尼尔麦考米克:《修辞与法治》,程朝阳等译,北京大学出版社2014年版,第153页。司法解释是国家最高司法机关在适用法律、法规的过程中,对如何具体应用法律、法规问题所作的解释。①参见张文显主编:《法理学》,高等教育出版社2018版,第294页。对于作为一项新兴权利的信息权,司法解释在一定程度上填补法律层面的空白,在信息权保护的司法层起到“准立法”的作用。②参见魏昌东:《谨防司法解释逾越罪刑法定原则的樊篱》,载《中国检察官》2019年第13期。各级司法机关应该对司法实践过程中所出现的信息权问题进行总结,最高司法机关作出明确、可行的司法解释,通过司法解释推动信息权保护。

(二)明确信息权案件进入司法程序的标准

从信息权司法保护案件的分析可以看出,信息权案件所涉及到虚拟空间、现实空间之间的社会关系极为复杂,法院审判此类案件的经验需要总结。法院应依据《网络安全法》及《民法典》,参照《个人信息保护法》(草案)等法律,对个人信息权进行类型化处理,从法院明确信息人格权、信息财产权、信息知情权和信息安全权等信息权案件进入司法保护程序的标准,对个人信息权司法保护的诉求及时做出回应。

(三)建立类案检索机制以统一责任承担标准

个人信息权案例的分析发现,承担责任的形式主要是停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等三种。由于不同法官对个人信息权认识的差异,裁判标准不够细化、证明标准难以统一,导致最终的责任承担标准不统一。当事人往往会查阅个人信息权司法保护的类案,追求“类案类判”,对于“类案不类判”进行上诉。各级法院应建立类案检索机制,统一信息人格权、信息财产权、信息知情权和信息安全权等信息权案件责任承担标准。此外,最高人民法院应加强个人信息权类的指导性案例建设,将指导性案例所凝练的信息权保护的司法规则进一步推进。③参见万春:《最高检指导性案例的发展历程和创新完善》,载《国家检察官学院学报》2019年第5期。

(四)扩大公益诉讼范围与保证公众信息安全

信息社会的技术依赖性、极度风险性、极度复杂性特征致使公民信息存在极大的风险,信息安全权被提出。这种权利诉求并没能在技术与现实中阻止信息安全问题的发生,像“华住集团数据泄露事件”④李颖:《“华住”集团被曝客人“被入会”》,载《中国质量万里行》2019年第12期。“第一资本银行客户信息泄露事件”⑤胡婕、叶浩:《警惕数字化转型中的信息风险——第一资本银行客户信息泄露事件带来的启示》,载《杭州金融研修学院学报》2019年第9期。这样的大规模信息安全事件可能还会出现。对于这类案件,由于没有实体法上的依据,没有进入法院得到救济。检察机关应探索提起对大规模泄露个人信息案件的公益诉讼,救济受到损害的具体信息权,保护社会利益,凝聚社会共识。