以教学产品为纽带的人才培养模式改革研究

——以阜新高等专科学校机械类专业为例

2020-12-30朱会东

朱会东

(阜新高等专科学校,辽宁 阜新 123000)

一、机械类人才培养模式改革背景

加强对学生实践能力的培养是高职院校教育教学进行深化改革的主要任务,同时也是我国经济与社会发展对于高职院校进行培养人才的要求[1-2]。在高等职业教育中,实践教学是培养高职学生实践能力的主要途径,而实践教学作为职业教育教学体系的重要组成部分,始终是职业教育人才培养的薄弱环节[3-4]。

2015 年7 月,教育部下发的《关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》(教职成〔2015〕6 号) 要求职业教育专业教学要紧贴生产实际,要按照最新的职业、行业标准和企业岗位规范,紧贴企业岗位实际的工作过程,对课程结构进行调整,对课程内容及时更新,深化推进多种模式的课程改革[5-6];要将企业职业岗位所需知识、技术技能及职业素养等融入到相关专业实践教学中去[7];要不断普及和推广项目教学、情景教学、案例教学及工作过程导向教学等,充分运用启发式、讨论式、探究式和参与式等教学方法,充分激发学生的专业学习兴趣和积极性[8]。

近些年来,高职类院校相继尝试开展了在人才培养模式与课程体系方面的改革与创新,特别重视实践教学的改革与实施,注重学生实践能力的培养。随着改革的不断深入与推进,人才培养模式有了明显改善,教学质量有了一定提高[9]。但是从总体看,大部分院校人才培养目标与企业的岗位要求还存在一定的差距,人才培养模式还存在一些问题。例如:课程结构和体系还需进一步合理化,缺乏合理的实训教学内容,开展的实训项目多数依托于理论教学内容,教学内容与生产实际脱节,不能与企业岗位目标有效衔接,造成毕业生实践能力与企业岗位需求存在一定差距;教学评价模式,特别是对于实践教学课程为主的教学评价体系不够合理,评价结果缺乏一定的客观性和准确性;各门专业课程的教学内容之间存在部分重复性,部分知识点存在交叉与重复,部分开设的课程之间没有形成有效的衔接;校内实习实训基地功能发挥还不够,依托校内实训基地开展贴近企业的实习实训项目还需进一步开发和提升;等等。因此,加强和推进高职人才培养模式和课程教学改革的水平是深化职业教育的关键。

二、机械类专业人才培养改革尝试

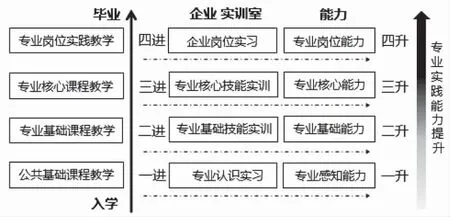

(一)构建“四进四升”机械类专业人才培养模式

在严格保证机械类专业全体毕业生质量的基础上,努力探索和实践,为国家和辽宁省培养更多机械类应用技能型人才,我们构建了机械类专业“四进四升”式人才培养模式(如图1 所示)。高职机械类专业的学生从入学到毕业实习,多次进入校内外实习实训基地,进行实践能力提升训练。一进:学生在学习公共基础课程时,进入校内外实习实训基地、校企合作企业进行专业认识参观实习,以提升学生的专业感知能力,使学生对所学专业有初步的认识和了解,培养学生的专业兴趣。二进:学生在进行专业基础课程学习时,进入校内专业基础实习实训室进行机械制图、金工实训、零件测绘等专业基础课程的技能实习实训,使学生掌握专业的基础技能,为后期学习专业核心课程和提升专业核心技能打好基础。三进:学生在进行专业核心课程学习时,进入校内专业核心技能实训室进行零件模拟仿真加工实训、零件真正加工实训、零件质量检测实训等专业课程的技能实习实训,掌握专业核心课程所必需的实践技能,为就业实习打好基础。四进:学生在完成校内实习实训并掌握所需的专业实践技能后,再进入企业岗位进行专业岗位实习锻炼,从而进一步掌握企业岗位所需的实践技能。在“四进”过程中,将校企合作企业的职业道德教育、专业教育、岗前技能培训与专业实习互相融合,有利于毕业生在校企合作企业就业,也能更大程度地提高毕业生的就业率。

图1 “四进四升”机械类专业人才培养模式流程图

(二)构建以“教学产品为纽带”的专业核心课程教学体系

根据机械类专业以实际应用为主线的人才培养目标,将原有专业课程结构和内容进行调整和整合,选择可以覆盖企业岗位要求的系列教学产品,构建以“教学产品为纽带”的专业核心课程。

以机械类专业数控技术专业为例,结合数控技术专业人才培养目标,遵循“必需、够用”的原则,基于机械类专业岗位工作任务分析,进行项目化整体改革,将机械制图、CAD、机械工程力学、机械制造基础、机械设计基础、公差配合与技术测量、机械加工工艺、数控编程与加工、三维建模、数控铣床实训等核心专业课程教学内容,以典型机械产品一级减速器的认知、应用、制造方法、测量为主线,进行机械类核心专业课程体系的整体重构,形成了以典型机械零部件为载体的项目体系和课程体系。机械零部件任务载体设置由简单到复杂、由单一到综合。以“教学产品为纽带”的专业核心课程教学体系如图2 所示。这样构建的教学体系,加强了各门专业课程之间的联系,有利于学习体系的系统性形成,有利于学生学习质量的提升。

以专业课程机械制图为例,本课程以一级减速器的零部件为载体进行教学项目重构(如图3 所示),选取了减速器中的典型零件——轴套、端盖、阶梯轴、齿轮、综合装配图等为教学项目产品,并将教学产品的教学过程设置为由单一到综合,教学过程由简单到复杂,逐步提升学生的实践能力。

图2 以“教学产品为纽带”的专业核心课程教学体系重构图

图3 一级减速器教学项目重构图

(三)构建以过程性考核与期末考核相结合的教学质量评价体系

教学质量评价不仅要关注教学过程本身,更重要的是能否促进学生的发展,为学生的发展服务。传统的教学质量评价体系只是关注了学生最终教学成果的评定,却忽视了学生课堂参与学习、探究、研究与实践的过程性。

改革传统以期末考核为主的教学质量评价体系,构建并实施以强化项目过程性考核与期末成果考核相结合的教学质量评价体系(见表1 所示)。核心专业课程质量评价体系由教学过程中的考核评价(所占比重为70%) 和期末考核评价(所占比重为30%)构成。其中教学过程中的考核评价构成又包括教师评价(指教师依据上课过程中学生在教学活动、教学环节的参与情况等进行评价以及学生课堂出勤情况等,所占比重为10%) 和系列教学产品项目考核评价(所占比重为60%)。考核结果采取等级评定:90~100 分为优秀,80~89 分为良好,70~79 分为中等,60~69 分为合格,60 分以下为不合格。实施以过程性考核与期末考核相结合的教学质量评价体系实现了课程考核的全程化。相比传统教学评价,学生的出勤率和课堂教学参与率大大提高,同时也进一步提高了教学质量评价考核的客观性和公正性,其考核评价结果更加具有科学性和准确性。

表1 教学质量考核评价体系表

三、校内外实习实训教学条件建设

(一)校内实习实训条件

为提高学生的实践能力,推进机械类专业人才培养模式的深入改革,阜新高等专科学校主要以辽宁省教育厅对学校先后投资800 余万元设备建立起来的机械加工实训基地(实训基地主体部分如图4所示) 为依托,开展实习、实训教学活动。机械加工实训基地建筑面积2 000 多平方米,以实习、实训教学为主,集教学、职业技能资格鉴定、职业技能竞赛及职业培训等多种功能为一体。基地实训设备先进、配套齐全,设有机械加工实训车间、检测实训室、模拟仿真加工实训室、3D 打印实训室、PLC实训室等。

图4 校内机械加工实训基地主体部分

机械加工实训车间配备普通车床、立式铣床、牛头刨床、双柱坐标镗床、摇臂钻床、锯床、平面磨床、外圆磨床、插床、线切割机床、数控车床、数控铣床、立式加工中心、卧式加工中心等多种机械加工设备。机械加工实训车间利用普通加工机床和设备,进行传统制造技术实习实训,主要能完成车、铣、钻、磨、刨等工种的实习项目,提高学生的基本操作技能;利用先进数控机床设备,培养学生对数控车床、数控铣床、加工中心等先进数控加工设备的使用操作。机械加工实训车间是强化学生的工程实践能力,培养学生的综合工程素质的重要场所。

检测实训室配有高精度三坐标检测仪、拉伸试验机、布氏硬度仪、洛氏硬度仪、偏摆仪、金相显微镜等多种先进的检测设备及常用检测工量具等。检测实训室可开展平面复杂零件二维测量、三维立体测量等实训项目,测量评定长度和角度偏差、形状位置误差等项目,检测金属材料的硬度,进行金属材料的拉伸试验等。检测实训室是培养学生使用高级测量仪器设备、掌握计算机测量软件等技能的重要场所。

模拟仿真加工实训室拥有先进的电脑设备51台,配备有机械类专业使用的CAD、CAXA 制造工程师、宇龙数控加工仿真等各种教学软件。模拟加工仿真实训室的运用,可以提高学生机械设计、应用制造软件的能力。通过在计算机上进行数控机床编程仿真训练,使学生迅速熟悉数控机床操作界面,掌握数控加工程序编制的方法和技巧,为学生较快适应数控机床的实际操作打下良好的基础。

3D 打印实训室、PLC 实训室详情略。

机械加工实训基地为保证以教学产品为纽带的机械类专业人才培养模式改革的实施奠定了良好的基础。正是依托机械加工实训基地中这些实训室,阜新高等专科学校机械加工类专业在校内便完成了机械类专业人才培养所需要的大量实习、实训工作。

(二)校外实习实训条件

学校积极推进校企合作,加强校外企业实习实训基地建设,以保证“四进四升”机械类专业人才培养模式的实施改革。学校先后与阜新德尔汽车转向泵有限公司、新光大压铸机配件制造有限公司、新路鑫锋液压制造有限公司、阜太泵业制造有限公司、新中孚金属科技有限公司、阜新佳合机床有限公司、阜新东方液压有限公司等10 余家液压和机械制造企业建立了校企合作关系。这些企业为我院机械类专业学生提供了认识实习和顶岗实习等场所。通过认识实习,学生增长了知识视野,对自己所学的专业有了初步的认识和了解,也了解了企业岗位环境和生产工艺流程等;通过企业岗位实习,学生的岗位实践能力进一步增强,为学生今后进入企业岗位真正就业缩短了周期。学生在企业的认识实习如图5 所示,学生在企业的顶岗实习如图6 所示。

图5 学生认识实习

图6 学生顶岗实习

总之,通过对机械类专业人才培养模式分析,以阜新高等专科学校机械类专业为例,提出了构建“四进四升”机械类专业人才培养模式,探索建立了以“教学产品为纽带”的机械类专业核心课程教学体系,实施了以过程性考核与期末考核相结合的教学质量评价体系等,这对于培养适应企业岗位需要的机械类专业高技能人才具有非常重要的意义[10]。高职院校只有在不断的改革实践和积极探索中逐步积累经验,不断完善人才培养模式,才能培养出更加符合企业需求的机械类专业的高技能人才,更好地促进学生的岗位就业。