以小组为单位的幸福团体课教学实践

2020-12-28李晓夏

李晓夏

摘 要:“以小组为单位的幸福团体课”将团体辅导技术引入到传统课堂教学实践中,解决了传统心理健康课堂以讲授为主、学生兴趣缺失的困境和传统团体辅导招募困难、成员持续性差的问题,帮助学生在人际交流和主动探索中体验和学习,增强对生活的体验和对幸福感的感受能力。本文从分析传统课程和传统团体辅导的局限谈起,详细阐述了“以小组为单位的幸福团体课”的课程理论基础、课程设计、学生反馈和课程反思,为大学生心理健康类课程教学提供了新的思考方向。

关键词:小组;主观幸福感;教学实践

心理健康类课程教学和团体辅导是高校常见的面向大学生进行心理健康教育的方式。心理健康教育类课程面向更广泛的学生群体,受益面广;课程设置较为稳定,学生到课率高。但教学内容更偏向于知识的传授,较少关注学生个人的议题;学生的个人体验较少、教学效果受限。团体辅导面向更有心理发展需求的学生,成员有较强的同质性和目的性,相互之间的影响更大;带领者能够更好地顾及到每一位参与者的个性化需求;成员参与性体验较多,更能获得感悟和成长。但团体辅导惠及人数较少、宣传渠道有限、成员稳定性不够。因此在本次教学实践中,尝试将心理健康教育课程和团体辅导相结合,增强课程教学的实践性和团体成员的互动性。

一、“以小组为单位的幸福团体课”课程概述

团体辅导是在团体情境下,借助成员自身的力量和团体动力,帮助成员体验模拟社会情境下的人际关系,并提供及时的反馈和分享,提升心理健康水平。研究表明,团体辅导能够增强大学生的自我接纳程度[1],改善社交焦虑[2],增强大学生对生活的希望感[3],提升大学生学习自主性[4],提升大学生的主观幸福感[5]。

将团体辅导的工作模式引入心理健康课的课程实践,是在课程组织形式上将学生分成若干个学习小组,合理运用团体辅导的理论和技术,活化课堂氛围,通过设置任务,促进小组成员之间的互动和分享,感受人际互动带来的积极感受,获得主观幸福感。

二、“幸福团体课”课程设置

将团体辅导引入课程教学面临许多困难。一是人数的困境。理想的互动式治疗团体的规模以7—8人为最佳[6],但公选课需容纳50—60人。二是主题的抉择。教师需关注的群体人数较多,课程主题必然是以发展性的议题为主,且需维持结构性团体的设置,以保证小组学习能够基本自行运转。三是谨慎的课程设置。既要营造出安全成长的氛围,又要能够推进团体动力。

(一)课程主题设计

现今我国大学生心理健康问题主要体现在自我价值感偏低、生活意义感缺失,在手游的刺激下,很多学生已经很难体会到真实社会生活带来的乐趣。基于此,我们将团体课的主题定位为以积极心理学理论为基础的、帮助学生体验到真实情境中幸福感的“幸福团体课”。

积极心理学关注的是人自身积极的情绪、品质和资源链接,研究表明,基于积极心理学的团体辅导,能够让学生用更积极向上的态度去看待自己和生活[7]。“幸福团体课”通过积极情绪、积极优势、积极关系、积极应对和积极成长这五个主题的训练和讨论,帮助学生追求更有意义的生活,提升幸福感。

(二)教学结构设置

将团体辅导的技术引入课堂,主要是为了促进学生在课堂团体中的互动,增加人际关系体验。借鉴团体辅导技术,我们从以下几个方面探讨教学设置。

(1)小组设置。以每个有效互动小组7—8人计,一个约60人的班级需要分成6个学习小组。为了保证组内异质性,激发观点和行为的碰撞,在第一次课程开始进行分组的时候,尽量每个小组由保证不同学院、不同年级的学生组成,营造陌生人的氛围。

(2)助教设置。为了兼顾到每一个小组的团体动力,需在每个小组配备一名了解团体辅导技术的学生助教,协助教师推动团体进程。助教需提前进行筛选和培训,要求助教必须有团体辅导的理论基础和实践经历,且开课前进行为时2周的积极心理学团体培训。

(3)安全设置。在第一次课程开始时带领小组成员充分讨论小组规则。由教师提出基本的保密、尊重要求,由小组成员讨论决定每个小组的互动准则和交流红线,保证小组内部的安全感。

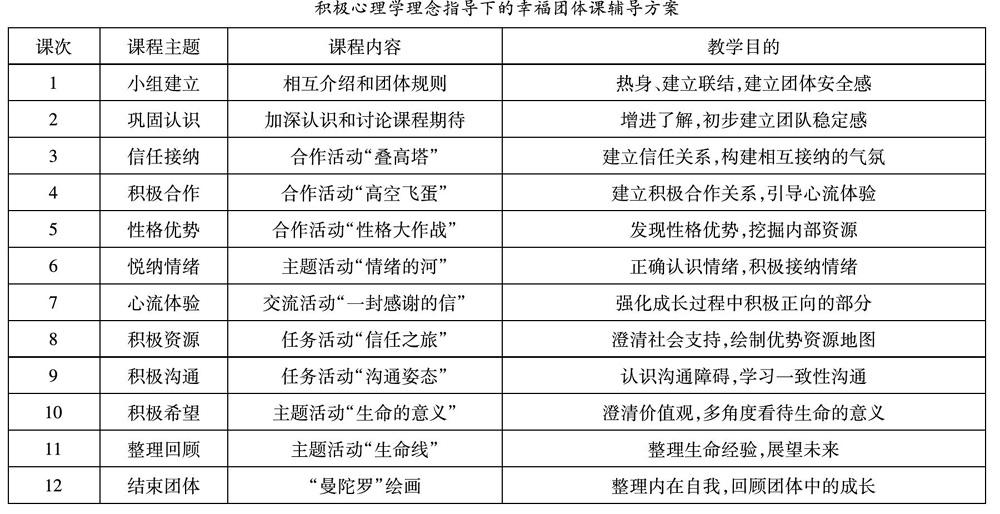

(4)动力设置。课程共进行12次,每次100分钟。根据团体的一般过程理论,第1—2次课以相互认识、建立规则和信任感为主,帮助成员练习随心所欲地讨论问题;第3—4次课以互动性较强的合作活动为主,促成小组成员的互相接纳,帮助成员体验到归属感;第5—7次课集中在内在探索和个人经验交流上,帮助成员建立起为自己的问题承担责任的意识。第8—10次课强调任务模式,聚焦于问题的解决和理解。第11—12次课进行团体结束的工作,帮助成员建立积极的期待和希望,处理成员离别的情绪。

(三)课程框架

三、课程反馈

“幸福团体课”开课以来,一直深受学生的欢迎。在课程评价中,学生留言“我从手游中走了出来,这里好像并不是在上课而是在聚会一样,十分自在愉悦开心”“尽管我们都来自不同学院,但却能彼此包容、共同协作,体验到真正的放松”“虽然最后没有得到最好的结果,但每个人都乐在其中,似乎过程比结果更重要”“我学会了如何从人际交往中得到放松,大胆勇敢地走出自己的小天地,迎接闪烁着幸福的暖暖阳光”“我的组员们把我不喜欢的想象变成了最美好的成果,我很意外,也很感动”。在课程感悟中,学生们多次提到“积极”“放松”“幸福”“快乐”“勇敢”“信任”等词汇,并谈及这些温暖的感受带给他们日常生活很大的改变。

四、课程反思

总体而言,“幸福团体课”的课程实践是比较成功的。但过程中的艰辛也带来了很多课程的反思。第一,团体课对任课教师的要求较高,除了需要同时兼具教学和团体辅导的经验外,还需要教师能够容忍课程进程中的挫折、人际之间的冲突和学生螺旋式成长。第二,团体课对教学管理的要求较高,需要提前筛选成员,选择较大空间的教室和进行课前的知情同意。第三,对助教的要求较高,开课前需要花费大量的时间和精力进行助教的培养。

参考文献:

[1]闫明,吴亚子.焦点解决取向团体对大学生自我接纳的干预效果[J].学校卫生,2020(2):298-301.

[2]李永慧.情景體验式团体活动对大学生社交焦虑的辅导效果[J].中国临床心理学杂志,2018(1):195-199.

[3]李永慧.大学生希望特质团体心理辅导干预效果评价[J].中国学校卫生,2019(1):134-137.

[4]郭芳,史华红,郭郁.积极心理学团体辅导对大学生学习自主性的促进研究[J].中国教育技术装备,2018(22):66-68.

[5]侯振虎,许晓芳,孙颖.大学生的幸福感能干预吗——改善大学生主观幸福感的综合性团体心理辅导效果研究[J].教育学术月刊,2018(3):69-81.

[6]Irvin D.Yalom,Molyn Leszcz著,李敏,李鸣译,李鸣审校.团体心理治疗[M].北京:中国轻工业出版社,2019:244-245.

[7]杨云,陶嵘.积极心理学取向的高职学生团体辅导应用研究[J].教育与职业,2012(10):81-82.