稠油注天然气混合密度变化规律研究及模型建立

2020-12-20胡广杰

胡广杰

中国石化油田勘探开发事业部

塔河稠油埋藏深达5 000~7 000 m,前期采用井筒掺稀油降黏生产。随着稠油产量上升,稀油资源不足,无法满足稠油掺稀的开采需求。塔河油田稠油和天然气资源丰富,如何在油价低迷形势下将天然气应用于稠油开采,降低生产成本,提高稠油开采效益是稠油开发的关键问题[1-4]。高压下气体在原油中的溶解度以及气液平衡条件下原油的黏度、密度对于油藏注气强化开采条件的优选至关重要[5-8]。学者针对单一气体如CO2、N2、CH4等进行了研究[8-11]。韩布兴等[12]在70~200 ℃、0~10 MPa时进行了CO2、N2、CH4在克拉玛依九区稠油中的溶解实验研究,讨论了气体溶解度、气体饱和稠油的黏度和密度与温度、压力之间的关系;潘竟军等[13]在18~65 ℃、0~10 MPa时测定了CO2、CH4、C2H6和混合气在新疆风城稠油中的溶解度及溶解平衡条件下稠油的黏度、密度,并对它们之间的关系进行了关联。由于实验装置和实验条件限制,目前有关原油溶解天然气性质的研究,主要采用稀油作为油相,建立的数学模型也是在常温常压实验基础上推导而来,缺乏对高温高压条件下稠油注气后密度变化规律的量化研究和相关模型建立,与实际稠油生产条件相差较远,难以用于指导稠油注气开采工艺进一步优化。

研究了高温高压条件下塔河超稠油加注天然气后混合密度的变化规律,修正了适用于不同温度、压力下稠油注天然气混合密度计算模型,为超稠油的注气开采提供了理论依据。

1 仪器及材料

1.1 仪器

高温高压流变仪(Haake Mars Ⅲ型),高温高压配样器。

1.2 材料

塔河稠油,塔河中质油,天然气。

2 实验方法

2.1 原油加注天然气混合密度实验研究

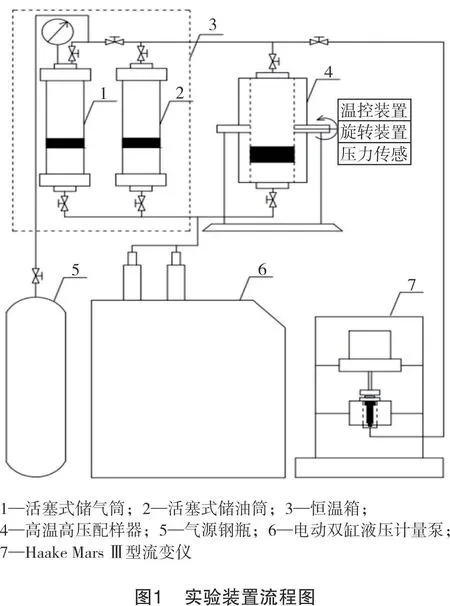

实验装置流程如图1所示。

原油注天然气溶气密度的测量步骤如下:将原油注入储油筒中,将天然气注入储气筒中,设置系统所需温度,恒定1 h后,利用恒速恒压计量泵将一定质量(m)的原油和一定压力的天然气输送至高温高压配样器中,通过活塞位移控制配样器内的压力,静置至压力不再变化即达到了油气溶解平衡。记录位移传感器数据,并根据饱和溶气原油的挂壁高度得到溶气后的原油体积V,根据密度公式ρ=m/V计算得出在一定温度和压力条件下原油注天然气的饱和溶气密度。

2.2 原油黏度测量

参照SY/T 5887—2002《原油降凝剂效果评定方法》和SY/T 0520—2008《原油黏度测定旋转黏度计平衡法》测定稠油的黏度,测定温度为50~90℃,所用稠油采自塔河油田。

3 结果与讨论

3.1 原油黏温和密温性质

通过Haake MarsⅢ高温高压流变仪和石油密度计,研究稠油、中质油黏度和密度随温度变化规律,结果见图2。

由图2可看出:温度升高,原油黏度减小,温度与黏度呈非线性关系,稠油在50~110 ℃下黏度为34 190.2~465.3 mPa·s,中质油在50~110 ℃下黏度为4 139.8~56.3 mPa·s;温度越高,原油密度越小,呈线性关系,稠油在50 ℃~110 ℃下密度为0.959~0.926 g/cm3,中质油在50~110 ℃下密度为0.942~0.914 g/cm3。

3.2 原油注天然气混合密度实验研究

用高温高压设备,研究不同温度(50 ℃、70 ℃、90 ℃、110 ℃)下稠油和中质油注天然气混合密度随溶解气油比(Vg/Vo)的变化规律,结果见图3和图4。

由图3和图4可看出,恒温条件下,原油注天然气混合密度随溶解气油比的增大而减小。这是由于气体分子溶解到原油中,使原油分子间距增大,从而使原油密度降低。

为对比中质原油与稠油密度受溶解气影响的大小,研究了不同稀稠比(m稀/m稠)混合油(0.5∶1、1.0∶1、2.0∶1、2.5∶1)在50 ℃条件下,起始压力分别为8 MPa、13 MPa、18 MPa、25 MPa时的注气混溶黏度。根据对不同稀稠比混合油注气混溶实验结果,绘制曲线图,如图5所示。

从图5可看出,起始压力越高,气体在混合油中最大溶解气量越大。同一起始压力下,稀稠比越大,混合油最大溶解气油比越高。这是因为稀稠比越大,混合油中的轻组分越多,原油中溶解气体的主要成分为饱和烃和芳烃,胶质、沥青质对气体的溶解可以忽略。根据相似相溶原理,混合油中的轻组分越多,混合油中溶解的气体越多。

3.3 原油注天然气混合密度模型建立

由于原油溶解天然气的复杂性,在原油注气密度计算方面多采用以实验为基础的经验公式。目前国内外对于原油注气密度的研究较少,广泛应用的原油注气密度计算模型为Obomanu模型[14]。Obomanu引入原油密度、天然气密度以及天然气在原油中的溶解度,在大量实验数据的基础上建立了一种计算原油注气密度的相关经验公式,可用于计算井筒条件下的原油注气密度,见式(1)。

式中:d为原油注气密度,g/cm3;d0为地层温度下脱气原油密度,g/cm3;dg为天然气密度,g/cm3;RS为溶解度,g/L。

本实验进行了50~110 ℃、0~50 MPa条件下的稠油注气实验,通过将Obomanu模型与塔河稠油注气密度实验数据进行拟合,得到修正模型中的常系数,建立了适用于塔河稠油的注天然气密度修正模型,见式(2)。

在温度分别为50℃、70℃、90℃、110℃时,根据稠油(TH12340)和中质油(TH10270)注天然气密度实验数据,采用修正模型对密度数据进行拟合。与Obomanu公式计算的对比结果见图6和图7。

由图6和图7可看出,Obomanu公式与实际测量得到的原油注天然气密度数据吻合度较低,随着溶解气油比的增大,Obomanu公式计算值与实际测量得到的密度数据误差也增大。这是因为Obomanu公式是在压力较低和溶解气油比较低的实验数据的基础上建立起来的,缺少高压条件下实验数据的校正,没有考虑到高压条件下压力对原油注气密度的影响规律,压力越高,原油注气密度的降低幅度越小,Obomanu公式的计算值越偏离实验数据,因此,不适用于高压和高气油比条件。采用Obomanu公式得到的相关系数R2为0.670 3~0.769 2,采用修正公式得到的相对误差率R2为0.985 2~0.998 9,修正模型与实际测量得到的密度数据拟合度明显提高,低压和高压环境均适用。

3.4 原油注天然气平衡压力-原油密度-平衡气油比关系图版

根据稠油、中质油在不同温度(50 ℃、70 ℃、90℃、110℃)和不同气油比条件下测量的原油注气黏度及密度修正关系公式,建立了50℃时原油注天然气平衡压力-原油密度-平衡气油比关系图版,结果见图8。

根据图8,可以直接查得50 ℃时不同密度原油在不同压力下的平衡气油比。通过明晰不同密度原油在不同压力下的溶解气油比,可计算出原油溶气后的密度和黏度,同时根据总的注气量减去溶解的气体量,可计算出井筒中游离气油比。综合分析溶气原油的密度、黏度以及气液流动型态,可预测注气后原油的井筒举升压降,从而为明确最优注气比提供更为直接的手段和方法。

4 结论

(1)研究了溶解气油比和原油脱气黏度对原油注天然气混合密度的影响。恒温条件下,原油注天然气混合密度随溶解气油比的增大呈近似线性规律降低。气油比每增大20∶1,稠油密度约降低1.73%,中质油密度约降低2.32%。

(2)通过将应用较广泛的Obomanu模型与稠油溶气后的密度实验数据进行拟合,得到适用于塔河稠油溶解天然气密度计算模型的常系数值,相对误差率为0.985 2~0.998 9,低压和高压环境均适用。

(3)建立了原油注天然气平衡压力-原油密度-平衡气油比关系图版。根据图版,可以直接查得50℃时原油在不同密度、压力下的溶解气油比,为预测注气后原油井筒举升压降、明确最优注气比提供了更为直接的手段和方法。