论语势曲线图在朗读教学中的运用

2020-12-14周永祥

周永祥

一、学习性朗读与朗读教学

朗读是朗声地读,它将无声文字转化成有声语音。朗读教学是文本阅读教学的重要组成,这既是对课程标准要求学生具备一定朗读能力的呼应,也是赏读文本的应然,特别是音乐性强的文本,朗读往往成为教学的重头戏。那么如何更好地开展朗读教学,提升成效呢?

首先要区分的是,中小学课堂教学中的朗读大多属于学习性朗读,而非社会生活情境下的交际性朗读。学习性朗读侧重考虑的是朗读者与朗读材料的关系,注重朗读者对材料的理解、欣赏,并揣摩如何音声化地表达,而较少引入或针对特定听众。课堂里的师生是朗读教学活动的组织、实施和评价共同体,即便是教师,也要站在学生的立场,针对他们的朗读状态和学习心理适时调整开展教学。所以,师生双方都不是真正意义上的独立的听众,这样的朗读也不是纯粹的朗读者朗读与听众接受的互动过程。基于此,以下所谈朗读皆指中小学课堂教学情境下的学习性朗读,未将听众對朗读者和朗读行为的影响列入讨论范围。

其次要明确朗读教学的目标。代顺丽认为,“语文朗读法”是“‘语音呈现和‘信息加工内外协同进行的学习方法”,“‘语文朗读法的轨迹是从‘不理解指向‘理解,而‘社会性朗读的轨迹是从‘理解指向‘再现理解、表演理解。‘语文朗读法和‘社会性朗读的差距在于‘理解。正是这个‘理解差距,决定了‘语文朗读法的‘教学企图是‘促进理解、建构意义,而不能是‘再现理解、表演理解。”①如将“语文朗读法”定性为学习方法,那就不能与“社会性朗读”这种朗读行为相提并论,而应该将语文朗读与社会性朗读进行比较。错误根源于作者仅视朗读为方法、工具,作用只在“促进理解、建构意义”。照此解释,倘若学生形成了文本理解,不就可以得鱼忘筌而无需在教学中继续进行朗读了吗?事实是,文本理解后的朗读寻常可见。我们应围绕朗读自身而不是将其附属于他,探寻朗读规律,确立教学目标。

语文学习不只是获取知识和技能的过程,也是内在经历与情感体验的过程。朗读同样如此,它既能促进文本理解,也可以固化、再现阅读感悟,同时获得声韵的刺激和美感,最终达成心目口耳的合一,感官中徘徊萦绕着的皆是此文此景此情、此声此调此韵,从而形成长久记忆。我们可以认为,朗读教学的目标在于通过教学朗读,学生能够准确而深入地理解文本,提升音声化地表达阅读感悟的能力,在朗读体验过程中获得心目口耳合一的美的享受。

再者,我们需要确定朗读教学内容。朗读所呈现的外在语音的起伏流动,其内里是朗读者对朗读材料的心理感应过程,朗读并不是对朗读材料客观的被动的原样再现,而是融进了朗读者的主观理解和再创作,是朗读者对朗读材料主动加工的过程。当然,加工应当基于朗读材料,而不能随心所欲恣意妄为。可以说,朗读是朗读者和朗读材料相互制约、形成共鸣的产物。朗读材料以怎样的语音形式呈现,影响因素有三——朗读材料所反映的内容与情感的样貌和特点,朗读者对朗读材料的心理感应,以及朗读者对音声化处理方式的选择。三因素交织依存,互相成就。

因此,朗读教学主要内容可归纳为:一是引导学生构绘朗读材料所反映的内容的样貌,捕捉其中蕴藏的情感的特点,对朗读材料形成共鸣式心理感应;二是帮助学生运用朗读技巧将心理感应妥帖地转译为语音,体验朗读之美。

二、语势曲线图及其绘制方法

朗读是精妙的,个中道理有时甚至难于言传。张颂就曾言,对朗读的音声性的研究,“是指对有声语言的声音形式的探求,是‘成于外而化乎内的过程的研究”,“恰恰是这声音形式,瞬息万变,稍纵即逝,因情而异,因人而异,难于捕捉,难于描述,更难于具体把握。”“将来,也许会出现某种描写声音形式的方式、方法(这里指的是用语言,而不是指用仪器),但那也只能成为某一次朗读的声音记录,而绝不可能成为另一次朗读的‘蓝图。换句话说,这种描写或记录,只具有结果意义,而不具有原因意义。”②声音形式难以用语言描写,课堂中的朗读就更难以用语言指导了,无怪乎教师有时只能用“高一点”“低一点”“快一点”“慢一点”之类的提示矫正学生的朗读。声音的高低强弱长短是相对的,需要度量或参照标准,“高一点”是较谁高一点?“一点”又是多少?即便不是物理上声音分贝值的精确要求,也该有个大致参照。含糊提示不可能成为具有“原因意义”的“另一次朗读的‘蓝图”,带给学生的只有揣测与试误。于是教师只能祭出朗读示范,学生依样模仿。

朗读“成于外而化乎内”,对声音形式的考量背后,必然涉及朗读者对文本的理解和接受。另外,朗读教学既要让学生知道以怎样的声音形式读、为什么这么读,教师的解说还要形象简明,所介绍的朗读方法能够让学生独立运用、反复运用,并且保障相同朗读材料有相似朗读结果,而不是一次一个样。高难度下,我们不妨也不得不换个思路。既然无法言传,何不试试他方?

曲线图普遍用来标示事物的发展趋势,一目了然,直观易懂。我们也可以将它引入朗读教学,用来标示朗读时一连串语音组成的语流的走势,亦即语势,而线条的走向标示出的还有主导语势的朗读材料的变化与朗读者内在情绪的流动,一图多用,简单易行。

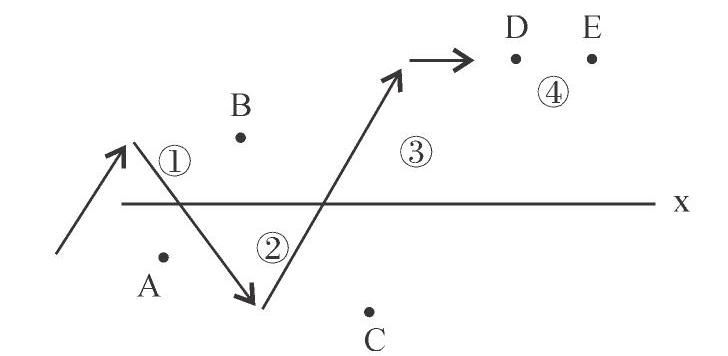

语势曲线图包含朗读语音参照标准线、语势变化曲线、各段语势变化所对应的朗读材料中的关键字词句段及读法提示三个主要组成部分。试以下图为例详细解释。

图中直线x为朗读语音参照标准线,代表朗读者正常朗读发音的高低和强弱程度。A点代表朗读起始点,E点代表结束点,B、C、D三点代表语音前后发生转折的拐点,它们串联起的曲线标示整个朗读语流的起伏走势。①②③④则代表同一段语流走势所对应的朗读材料中的典型字词句段。

该语势曲线图将朗读材料、朗读者对朗读材料的心理感应和朗读语流三者的状态变化融为一体,既便于分析文本、展示解读过程,也利于朗读者直观感知、选择恰当的朗读方式,体验朗读学习过程,从而实现朗读教学目标,落实朗读教学内容。

前人研究语势常根据其大体走向区分出波峰、波谷、半起等基本类型,而实际情形要丰富和复杂得多,面对具体材料要具体分析,不可拘泥。

绘制语势曲线图要处理好三方面内容。第一,能准确判断语流的发展趋势和升降速度。语流趋势可能升或降,也可能前后持平,例如图中从D点到E点不升不降。升降速度有迅速和平缓之分。第二,注意语流始末点和拐点语音高低、强弱程度的比较。这种比较不只是各点与参照标准线的比较,还指高点之间、低点之间的比较,如图中A点语音高于或强于C点,而B点则低于或弱于D、E两点。第三,筛选标注关键字词句段与读法提示。语流前后拐点是语势曲线图的支撑点,它们所对应的朗读材料中的字词句段必须精准定位,而同一段语流走势所对应的朗读材料中的字词句段则可择取典型,避免教学内容繁杂、曲线图拥塞。这些字词句段在图里可用字母、数字等代替,对其具体赏析和读法提示则在原文中圈点标画,当然,也可以适当选些重要的字词句段及读法提示直接抄录、注明在图中,但应保持图的簡明扼要。

三、例谈语势曲线图在朗读教学中的运用

运用语势曲线图开展朗读教学大致可以参照三步教学流程:首先,解读文本、揣摩朗读和绘制语势曲线图可以同时进行,边赏边读边绘。而后,对照绘制好的曲线图,学生放声朗读,凝固、升华对朗读材料整体的阅读体验,获得多感官的刺激与享受,内化曲线图。最终,学生能够脱离语势曲线图独立朗读材料。

朗读教学材料可以是句段,也可以是诗文全篇。以句段为例者众,以全篇为例者寡,尤其是篇幅较长的文章。试以统编教材八年级下册第一单元《安塞腰鼓》全文为例,展示语势曲线图在朗读教学中的运用。

从安塞腰鼓表演的时间看,本文可分为表演前的第1至4段、表演中的第5至27段和表演后的第28至30段共三个部分。从动静状态看,三部分大体上由静到动终归于静。动态表演过程历来是教学关注的焦点,而前后两部分易受忽视,尤其对文章首尾两种静的不同缺少审辨。以下详析文本。

“一群茂腾腾的后生。”“茂腾腾”将文本起点定在高位,仿佛生命力蒸腾直上。写作内容的气势随后减弱,南风“咝溜溜”“吹动”,画面是小小的清爽。“他们的神情沉稳而安静”,声响感也消失了。“紧贴在他们身体一侧的腰鼓,呆呆的,似乎从来不曾响过”,“呆呆的”本就滞涩,“似乎从来不曾响过”更给人旷日弥久的喑哑感。文本开篇,语势一路下行。

第5段起语势急转,“但是:”“看!——”“一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!”表演开始就火热。对表演场面和观众观感进行描述的部分可以分为四层,分别以第13与17段“好一个安塞腰鼓!”第22段“好一个黄土高原!好一个安塞腰鼓!”第24段“好一个痛快了山河、蓬勃了想象力的安塞腰鼓!”以及第25至27段三个“愈捶愈烈!”间隔开,从赞颂激昂的安塞腰鼓,到歌颂厚重的黄土高原,再到写作对象扩展至山河,以及混同、升华在舞姿与鼓点中的人生的“痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求”,内容逐层递进,情感渐次增强,语势有序上行。

极动之后遽然极静。“当它戛然而止的时候,世界出奇地寂静,以至使人感到对她十分陌生了。”“简直像来到另一个星球。”第28、29段内容看似一致,不分段也无碍理解,却分段排列,倘若置身其境,就能发现作者的用意。表演戛然而止,瞬间让人对寂静的世界“十分陌生”。不过“十分”还嫌不够,那陌生到什么程度呢?无法形容。略加思索,勉强用“简直像来到另一个星球”比方。另一个星球是哪个星球?它又是什么模样?不知道!总之,对身在何处都产生了怀疑!分段陈述,正突出了鼓声骤然消失后听鼓人内心的突变、奇异、思索和几近失语。此刻心绪的混茫自然不是开头“呆呆的,似乎从来不曾响过”能够比拟的,语势下行到最低谷。待缓缓回过神来,“耳畔是一声渺远的鸡啼”,这声鸡啼把人物又拉回到人间,第30段语势略上行,稍高于开头的“呆呆的,似乎从来不曾响过”。

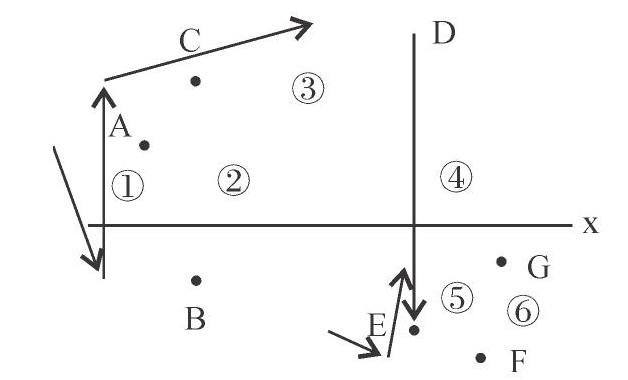

文本内容起落明显,幅度较大,师生需要慎思、明辨、沉浸,与文本形成共鸣,才能赏析得明彻、绘制得准确、朗读得妥帖。试绘制《安塞腰鼓》语势曲线图如下:

A、G点分别代表朗读的起始点和结束点,B、C、D、E、F点为语音发生转折的拐点。B点到C点、D点到E点均为直升直降的语势,升降速度极快,体现安塞腰鼓突响和突止的表演特点。从A到G各字母也代表始末点和拐点所对应的朗读材料中的字词句段,分别为第1、4、5、25~27、28、29、30段。而带圈数字分别代表同一段语流走势所对应的朗读材料中的典型字词句段(⑤代表E点到F点,⑥代表F点到G点)。师生在黑板上绘图时,如空间足够,可将代表性字词句段择要标注图中,并提示朗读时声音的高低强弱长短、停顿及语速的快慢,使图、文与读法结合得更紧密、形象,如A代以“茂腾腾(高、强)”字样(括号中文字为读法提示,也可用朗读符号替代,下同),①处顺着语势下行渐次标注“咝溜溜、吹动(低、弱)”“沉稳(停顿)而安静(更低)”,B代以“呆呆的(停顿),似乎从来(稍强、拖长、停顿)不曾响过(最低、弱)”。

语势曲线图的绘制过程也是解读文本、揣摩朗读的过程,而绘制完成后则由学生依图与脱图体验、磨合,享受朗读,展示成果。

参考文献

①代顺丽.语文朗读法的本质及类型[J].课程·教材·教法,2016(6):91-96.

②张颂.朗读学[M].北京:中国传媒大学出版社,2010:17-18.

[作者通联:江苏常州市钟楼实验中学]