刺激小腿外侧穴位诱发脑卒中早期偏瘫患者踝背屈动作的回顾性研究

2020-12-09沈钊

沈 钊

(广东省中医院,广东 广州510120)

脑卒中又称中风,是由各种原因造成的脑组织局部区域血供异常而产生的一种脑组织损伤疾病。研究显示,我国每年约有150万新发脑卒中患者,病死率、致残率较高,且发病率会随年龄增长而升高[1]。患者有70%~80%的概率会遗留不同程度的偏瘫,因患侧踝关节背屈肌群力减弱,下肢功能障碍多伴有踝关节足下垂、内翻、跟腱挛缩等症状,严重影响步态的稳定性[2]。因此,康复训练除日常关节活动、肌力等训练外,还应早期刺激下肢所在经络的穴位,诱发下肢随意运动的产生,结合神经生理学疗法促进下肢功能从异常运动模式向正常模式过渡,增强肢体控制能力,提高生活自理能力,以回归社会生活。本研究分析刺激小腿外侧穴位对脑卒中早期偏瘫患者踝背屈动作的影响,以期为进一步研究针刺治疗脑卒中早期偏瘫患者下肢功能障碍指明方向,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2018年1月至2019年10月广东省中医院神经科收治的脑卒中早期偏瘫患者80例,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组40例。对照组男26例,女14例;年龄45~70岁,平均(57.56±5.41)岁;病程最短2 d,最长3个月,平均(1.51±0.35)个月。观察组男25例,女15例;年龄44~72岁,平均(58.08±5.81)岁;病程最短3 d,最长3个月,平均(1.52±0.38)个月。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 符合《各类脑血管疾病诊断要点》中脑卒中诊断标准[3],并经CT或MRI影像学确诊;年龄30~80岁;首次发病,病程2 d至3个月;能在他人帮助下进行简单的被动或主动运动。

1.3 排除标准 肢体运动功能严重异常者;身体有剧烈疼痛者;有相关骨折或严重关节炎病史者;肌张力增高者。

2 治疗方法

2.1 对照组 给予患侧下肢电刺激和常规康复训练。①患侧下肢电刺激:采用神经肌肉电刺激(一康设备公司YK-2000B高级电脑中频治疗仪)刺激胫前肌,将两个工作电极分别放置于踝关节上1/2~1/3处,电流强度为40~60 m A,脉宽200μs,频率30 Hz,调节电流强度至出现明显的踝关节背屈动作,以患者能接受为度,刺激20 min。②常规康复训练:患者仰卧位屈髋45°,屈膝90°,治疗师扶住膝关节外侧,避免屈膝时髋关节外展造成拉伤,轻扣、挤压胫前肌肌腹,快速摩擦患侧足背,并手握前脚掌辅助踝关节背屈和跖屈,反复交叉练习。同时屈髋屈膝,进行髋关节左右摆动控制练习,治疗20 min。每日1次,周六日休息,连续治疗2周。

2.2 观察组 在对照组治疗基础上给予小腿外侧穴位刺激。取足三里(小腿外侧,犊鼻下3寸与解溪连线上)、丰隆(趾长伸肌外侧和腓骨短肌之间)、上巨虚(胫骨前肌中),用大拇指用力按压上述穴位,以引起踝关节产生背屈动作为度,每次维持3 s,间隔3 s,在患者可耐受情况下重复刺激约10次,并同时进行踝背屈等收缩训练。每日1次,周六日休息,连续治疗2周。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①踝关节主动背屈活动度:患者坐位,将角度尺置于第5跖骨中线(移动臂)与腓骨(固定臂)纵轴线交点处,测量踝关节主动背屈运动的最大限度。②下肢运动功能:治疗前后采用Fugl-Meyer运动量表(FMA)评估,内容包括伸肌协同运动、屈肌协同运动及协调能力等17个项目,每个项目0~2分,总分34分,分数越高说明下肢运动能力越好。

3.2 统计学方法 采用SPSS 18.0统计软件分析数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

3.3 结果

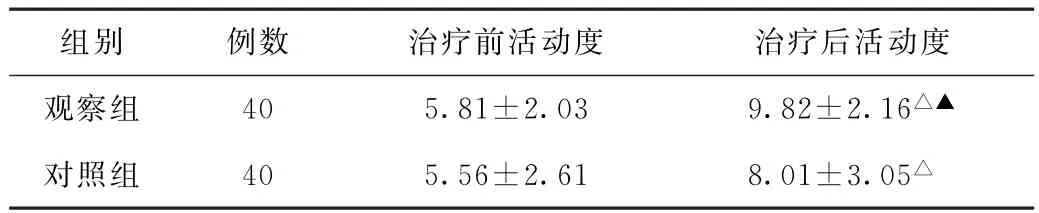

(1)踝关节主动背屈活动度比较 治疗前,两组患者踝关节主动背屈活动度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者踝关节主动背屈活动度均升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组脑卒中早期偏瘫患者治疗前后踝关节主动背屈活动度比较(°,±s)

表1 两组脑卒中早期偏瘫患者治疗前后踝关节主动背屈活动度比较(°,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 治疗前活动度 治疗后活动度观察组 40 5.81±2.03 9.82±2.16△▲对照组 40 5.56±2.61 8.01±3.05△

(2)下肢运动功能比较 治疗前,两组患者FMA评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者FMA评分均升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组脑卒中早期偏瘫患者治疗前后下肢运动功能比较(分,±s)

表2 两组脑卒中早期偏瘫患者治疗前后下肢运动功能比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 治疗前FMA评分 治疗后FMA评分观察组 40 12.34±2.02 28.21±2.43△▲对照组 40 12.68±2.78 24.21±2.65△

4 讨论

脑卒中指由于脑部血液循环障碍引起的持续性大脑半球甚至脑干局灶性神经功能缺损综合征,该病致残率极高[4]。偏瘫是其常见并发症,轻者能进行简单活动,严重者则基本丧失生活能力,需长期卧床,生活质量严重受损,生活、学习无法自理,需要依赖医护人员及家属。

中医称脑卒中为“中风”,《黄帝内经》首次提出“大厥”“偏枯”等对中风的症状描述。中医认为,中风是由风邪侵袭,脑脉闭阻,与气、血、火、痰、虚等交杂所致。脑卒中后脏腑功能失调,阴液亏虚,阴阳不和导致气血紊乱,情绪不良,或暴饮暴食,致使气血逆乱,痰湿火邪侵入元神,使经脉阻塞,脑窍被蒙,最终导致偏瘫。故早期治疗以开窍醒脑、通络散结为主。

穴位刺激属于中医外治法之一,通过按压穴位激发经络之气,促进机体通经活络,调节脏腑功能,激发肢体反应。针刺治疗脑卒中偏瘫,取穴多以阳明经腧穴为主[5],足三里、丰隆、上巨虚为针刺治疗偏瘫的常用穴位。除常规电刺激治疗外,本研究参考相关文献,在日常康复治疗中按压足三里、丰隆、上巨虚,从而刺激胫骨前肌和趾长伸肌[6-8],诱发踝背屈力量的产生,使患者早期获得踝背屈活动的感觉,并反馈至大脑,增进中枢神经系统的重塑。研究证明,通过早期诱发踝背屈动作,可使患者尽早适应踝背屈动作训练,为后期偏瘫步态训练打下基础,帮助患者降低因行走时出现足下垂步态、廓清障碍而跌倒的风险[9-10]。

本研究结果显示,治疗后,观察组踝关节背屈活动度、下肢运动功能优于对照组,说明刺激小腿外侧穴位结合常规康复训练更容易促进肢体功能恢复。此外,魏鹏绪等[11]研究发现,刺激小腿外侧穴位可使患者的运动皮质引发激活效应。

综上所述,刺激小腿外侧穴位可有效诱发脑卒中早期偏瘫患者踝背屈动作,增强肢体运动能力,值得临床推广应用。