从学习科学到学习工程:历史跨越与未来走向

2020-12-06周子荷刘三女牙李卿

周子荷 刘三女牙 李卿

[摘 要] 在学习理论层出不穷、学习技术蓬勃发展的背景下,学习工程受到了广泛关注。文章基于对科学、技术与工程之间的关系的新解读,分析了学习科学的工程学隐喻,提出当代学习研究中存在着“科学—技术—工程”的三元耦合结构,以此论证了学习工程即将崛起的必然性。在此基础上,总结了学习工程这一学习研究新的分支领域目前发展的基本状况与成果,指出了未来在基础研究深化发展、方法论创新与伦理和价值观重建方面面临的挑战,并通过对教育领域内技术原始创新及其工程化应用的两个经典案例的分析与解读,讨论了如何从历史中汲取经验与智慧,展望了学习工程未来的发展之路。

[关键词] 学习工程; 三元耦合结构; 学习科学; 学习技术

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 周子荷(1993—),女,土家族,湖北武汉人。博士研究生,主要从事学习分析、学习科学、教育信息技术研究。E-mail:zhouzihe@mails.ccnu.edu.cn。李卿为通讯作者,E-mail:viven_a@mail.ccnu.edu.cn。

一、引 言

学习作为教育的一个基本范畴,是一个高度复杂的过程。它在实践中的改进既需要以学习科学为支撑,又需要以学习技术为杠杆。但学习科学和学习技术要真正走进学习实践,必须要经过学习工程这一关键环节,即基于学习科学对学习技术的工程化应用。学习科学、学习技术与学习工程共同构成了当代学习研究的基本架构。要真正把握当代学习研究的总体格局,首先必须正确认识科学、技术与工程之间的关系,而人类对科学、技术与工程之间的关系的认识是在历史实践中不断深化发展的。

二、学习研究中“科学—技术—工程”的三元耦合结构

(一)从线性相关到多级耦合:对科学、技术、工程关系认识的深化

科学是“对自然或现实世界的结构和行为的系统研究,或是通过对世界的仔细观察及试验中获得的知识”。它关乎对客观事实与本质规律的探索[1]。技术是“科学发现用于实践的方法”[2],为科学知识的运用与发展提供了途径。而工程则是综合科学理论与技术手段,“将人工物的设计和结构组织起来以改变周围的物理世界,使之满足认知需要的实践”[3],是基于自然规律、特定社会需求与目标而形成的可能的特定技术方案组合[4],是一个从无到有的造物过程。

在漫长的历史进程中,科学、技术与工程构成了一个连续体。这一连续体首先展现出来的似乎是线性延展的特征。科学理论的深化为技术提供了扎实的基础与强大的动力,技术创新架起了科学与工程之间的桥梁,进而实现了工程的应用与推广[5]。然而,其后社会历史实践的进一步发展表明,科学、技术与工程之间又不只是这种正向延展的线性关系,在从理论向实践转化的过程中,工程化应用反过来又会推进技术的进步,而技术的进步又会给科学研究提供强有力的支撑,推动科学的发展。

在从理论到实践,又从实践反馈于理论这一螺旋式上升的过程中,科学、技术和工程形成了一种三元耦合的稳定结构。在这个结构中,它们相互作用、具有多层级结构和复杂因果循环反馈回路。工程通过将科学知识综合化、技术手段系统化,对科学理论进行验证,为技术应用提供反馈,最后为实践这个复杂性过程提供最优化的解决方案。相较于工程,科学与技术在发展的过程中,往往是在某一特定的方面有先进性与创新性的突破,但工程项目的实施则需要在技术现实性、经济可行性等多方面进行考虑。

科学的目的是获取知识,技术的目的是开发工具,而工程的目的则是创造“人工物”。由知识到人工物的转化过程,涉及多次的协调与优化,因此,设计与建模在工程中起到了重要作用。设计作为工程实践中综合性较强的统筹环节,主要对人工物的结构形式、功能特点和运作方式进行反复考量,以实现效用最大化,从而达到外部环境所期望的目的与要求[6]。工程设计通过对人工物进行系统的、智力的概括与评估[7],以实现人工物由功能结构到物质结构的转译。而模型作为工程实践中表征性较强的认知工具,则主要是针对人工物的材料或设备创造、优化进程,以增进认识目的而构建的具体对象[8]。工程中的模型能够为人工物提供全面的、明晰的认知与构建,在这个特定的实践过程中[4],模型因其较强的表征性、中介性及构建性而有助于理解、优化与完善人工物的创造。

(二)学习科学及其工程学隐喻

19世纪末20世纪初,心理学家转向教育,开启了征服教育学这一新世界的新征程,对学习的探索逐渐从猜想走向科学[9]。20世纪50年代以后,神经科学、心理学、语言学、哲学、人类学、社会学、认知科学、人工智能等领域不断交叉融合,对科学、全面地认识人类如何学习起到了重大的促进作用[10]。20世纪80年代后,“基于设计的研究”(Design-based Research)作为学习研究方法论创新的标志性成果,直接促成了学习科学这一新学科的崛起,实现了学习研究重心由单纯的理论解释向综合性的技术“人工物”构造的转化[11],建立了学习研究的工程学隐喻。柯林斯(Collins A)指出:“教育研究同样具有工程科学的性质,因此,应该创立一门教育的设计科学……然而,它不能是一门分析的科学,诸如物理学或心理学,而应该是一门设计的科学,诸如航空科学或人工智能。”[12]

新生的学习科学具有浓郁的工程学气质。库伯(Paul Cobb)曾经指出:设计实验(即基于设计的研究)的典型特征即在于以工程实践的方式构造出特定形式之学习的同时,对这些形式的学习展开整体性的研究;无论是工程化的构造还是整体性的研究,都是在由支撑那些学习形式的手段所界定的境脉中完成的;这一经过设计的境脉要不断接受检验和修正,由此导致的逐次迭代过程所发挥的作用和实验中系统性波动所发挥的作用是类似的[13]。巴拉卜(Sasha Barab)等人也认为,作为一个新学科,学习科学所从事的研究,很关键的一点即在于:它超越了对世界的静观,而是深度参与到对研究境脉的系统性构造中,并以此促进新理论的产生与发展[14]。基于设计的研究作为一種新的学习研究方法论,为学习科学家以工程实践的迭代方式构造作为人工物的学习环境,进而改进学习实践,发展学习理论,提供了一个强有力的方法论的工具包[15]。

进入21世纪之后,在学习科学不断揭示人类学习机制的基础上,信息技术的发展催生了众多学习技术,极大地丰富了研究人员揭示学习机制和改进学习绩效的工具箱。学习技术不断走向各个领域,为学习者提供了多元化、系统化的知识建构平台,营造了个性化、智能化的学习环境。基础科学、技术创新和工程实践之间的交互关系日益密切。人工智能、交互式多媒体、可视化技术、计算机网络等学习技术的发展都与学习科学的基础研究有着密切关系[16],如人工智能关注机器如何进行学习,而准确掌握人类学习的方式有助于实现机器学习。特别值得注意的是,以罗杰·尚克(Roger Schank)为代表的大批人工智能的科学家与技术专家从机器学习日益转向对人类学习的关注,使学习研究的工程化取向达到了新高度。

(三)学习工程的崛起及基本内涵解读

随着研究的深入,国际学术界的学者们对学习工程纷纷提出了自己的理解。亚马逊学习科学和学习工程项目主管坎迪斯·蒂勒(Candace Thille)提出“在高等教育中,学习工程师需要与学习研究者、教学实践人员合作,设计给学生和教师提供反馈的学习环境以及数据系统,为学习设计的持续完善提供支撑,同时促进人类科学的发展”[17]。哈佛大学教育学院教授克里斯·迪德(Chris Dede)将学习工程师描述为懂得学习、学习测评理论及实证研究的专家,并能将这些成果运用到具体实践情境中,以考核它们的价值,并在此基础上,改进先前的启发式算法和模型,使学生的学习更高效[18]。谷歌分析学会团队负责人克莉斯·詹宁斯(Chris Jennings)认为,长期的形成性评估是学习工程的一个重要优势,学习工程的成功取决于对数据的充分利用与分析;同时,学习工程通过制定持续的测评计划,在测评结果的基础上不断探索更合适的方法,从而在教学、学习及实践上取得更好的表现结果。波士顿学院学习工程硕士研究生项目创始人珍妮特·科洛德纳(Janet Kolodner)将学习工程定义为“系统地应用学习科学的原理和方法,从而对学习者和学习有更全面的了解”[19]。

尽管不同学者对学习工程的定义在用词与着重点上不尽相同,但基本都体现了学习工程的本质特征:面向真实的学习场景,以满足特定学习需求为目的,基于学习科学的理论,系统地利用学习技术方法对学生的学习体验、学习环境等数据进行测评,并根据反馈帮助教师与学生不断完善学习设计,以提升学生最终的学习效率和效果。学习科学、学习技术与学习工程是三个不同而又相互联系的分支领域,学习科学植根于理论中,学习技术植根于实验室中,而学习工程扎根于现实世界中,三者共同构成了当代学习研究的三元耦合结构。学习科学仅为教育者提出理论,并不直接作用于学生的学习过程。学习技术的应用常常只优化了学习全过程中的某一方面,难以全面提升学生在学习生涯中的整体表现。相较于学习科学与学习技术,学习工程则整合了学习的理论研究与技术创新的成果,强调系统方法和最优结果,探寻的是对真实场景里多种变量协调后的最优解,开辟了面向学习实践进行探索的新领域[20]。

学习工程面向实践,以结果或者绩效为导向,可变因素较多,需要经过多次修改与完善。在这个寻求最优解的过程中,学习科学的理论背景与学习技术的方法起到了重要的基础作用。然而从理论、技术到实践并不是一蹴而就的过程,需要大量试错与优化。这种试错与优化在传统学习过程中耗时过长、难以实现,但现在流程化、高效能的计算机技术和实时性、高质量的数据分析技术可以使学习工程实践中的结果和绩效更易采集、可变因素更易分析,最终将这种漫长的过程进行简化和压缩,大幅提升数据分析的精准水平和反馈效率,从而更全面地引导学习工程实践中的设计与优化[21]。

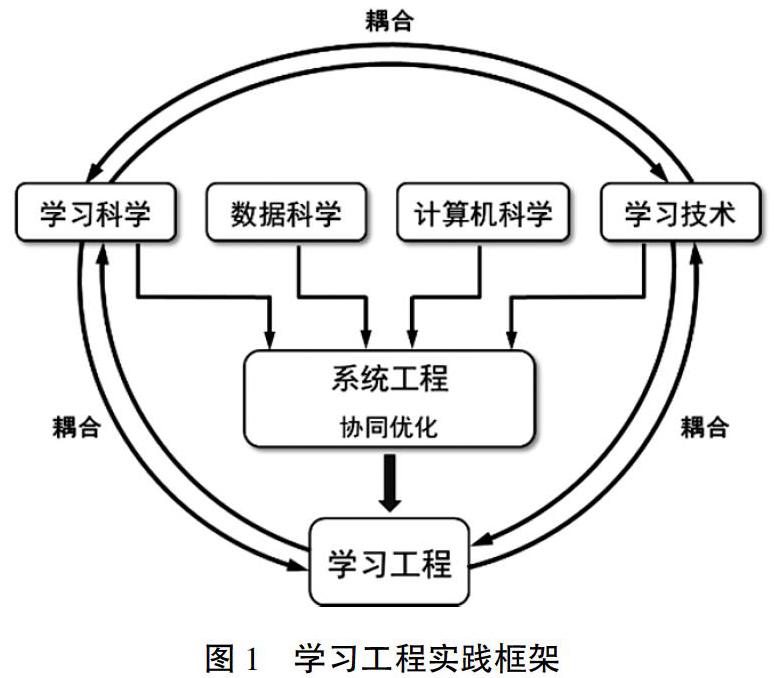

交叉性是当代学习研究的一个显著特征。要驾驭这种交叉性,需要系统工程的方法论。日本学者三浦武雄曾说:“为了圆满解决这些交叉领域的问题,除了需要某些纵向的专门技术以外,还有一种技术要横向把它们组织起来,这种横向技术就是系统工程,也就是研究系统所需的思想、技术和理论等体系化的总称”。系统工程的目的就是从各个方面平衡、组织、管理系统中的各种元素,以实现最终需求,达到最佳的学习效果。系统工程中的协同优化过程,即是将技术和方法综合集成,進行规划、研究、设计、制造、试验与改进的结构化过程[22]。

综上所述,学习工程是一门整体性、综合性极强的交叉学科,融合了学习科学、学习技术、计算机科学、数据科学与系统工程[23],充分体现了集科学特征、技术特征、大数据特征、设计特征为一体的工程思维。基于前文关于内涵的阐述以及推导,笔者提出,在学习科学、学习技术、计算机科学、数据科学与系统工程的共同作用下,构成了学习工程实践框架,如图1所示。

三、初露峥嵘:人工智能时代学习工程崛起的现实景观与潜在挑战

(一)学习工程学科专业设置与学术机构建设

在数据量级增大、数据类型增多、信息交换频率增加的背景下,在机器学习不断发展的催化作用下,人工智能技术改造社会的工具性优势日益明显[24],大量基于人工智能的教育工具逐渐渗透到学习的不同场景[25],为学习工程未来的发展营造了良好的氛围。一方面,人工智能作为计算机科学的分支,通过算法解析为海量数据的分析提供了高效的技术手段,为工程的设计打造了智能化的环境,为工程的优化带来了信息化的管理平台。另一方面,人工智能综合了数据科学的核心思想,通过对数据进行操作、对信息进行解析、对知识进行转换以实现智慧的综合集成,其间涉及信息科学、统计学学科理论与机器学习可视化等技术手段的交叉与融合,是一个解析的、不断学习的、“应用驱动”[26]的数据增值手段,大幅度地提高了面向实践与应用的学习工程的反馈效率,从而更全面地引导了学习工程的设计与优化。

人工智能时代,许多高校都看到了学习工程未来的发展前景,相继开设了学习工程项目,开始了对学习工程师的培养。哈佛大学“技术、创新与教育(TIE)项目”为期一年,以学习的认知、情感和社会维度为中心,主要研究设计促进教学的学习技术、教学管理方法,并开发参与式学习的新技术与媒体,如在线学习、移动式学习、社交媒体等[27]。斯坦福大学“学习科学与技术设计(LSTD)项目”历时两年,课程包括学习、设计研究、计算机科学、工程或同类领域(比如心理学、语言学、机器学习、神经科学或者数据科学)方面的专业知识[28]。波士顿大学“学习工程(MA)项目”主要培养学习工程师针对学习环境、学习体验和学习技术所需的设计技能,主要强调三方面的内容:人们在社会发展、文化交融、情感交流中的认知过程,以及其他因素对这些过程的影响;如何使得学习者在参与式学习中学习效率最高;应用所学的知识对学习者进行个性化学习设计,并针对学习的体验、环境和技术对学习设计进行分析与评估[29]。这些专业虽然侧重点、培养模式有所不同,但都体现了学习工程这一学科的交叉性与系统性。

除以上高校外,还有两个重要的组织致力于从工程的角度为学习工程领域提供专业化的支持,分别是电子工程师协会(IEEE)与学习工程行业联盟(ICICLE)。IEEE是一个拥有42万成员的专业协会,同时负责对ICICLE的监督与管理。为支持新兴的学习工程领域,满足学习工程师这一职业发展的需求,2017年12月,IEEE标准委员会提出创建一个新的为期24个月的行业合作活动的建议。这项工作由IEEE学习技术标准委员会成员阿夫龙·巴尔(Avron Barr)发起,并得到了IEEE标准委员会的批准,由此,ICICLE诞生了[30]。ICICLE是IEEE标准协会行业合作(IC)项目的一部分,由60多个工业界、学术界和政府部门的组织所组成,并围绕学习工程定期举办会议,于2018年10月底在美国拉斯维加斯举办了首次国际性的学习工程峰会,该峰会汇聚了国际上学习工程领域的专家,埃伦·瓦格(Ellen Wager)、阿夫龙·巴尔等学界权威在会议上发表演讲,主要对学习工程学科发展的最新进展、学习工程未来的职能进行了探讨,并基于此提出了未来学习工程师的必备技能[31]。

近年来,研究人员在学习科学、学习技术的整合发展及工程化应用方面做了大量创新工作,并取得了阶段性成果。国内外诞生了各种信息化、智能化的学习平台,极大地拓展了智能技术的教育应用场景。人工智能技术深化发展有力推动了智能助手在不同教育阶段、不同教育功能、不同教学学科等多维度教育场景中的应用[32],受到了广泛关注。如纽约大学和加州大学尔湾分校(UCI)两所世界名校共同研发的知识空间的评估和学习自适应学习平台(ALEKS),目前已经被全球数千所K12学校与大学作为日常教学用具使用,通过知识空间和认知诊断技术精准定位每位学生的知识水平,从而实现个性化学习资源的推送[33]。再比如孟菲斯大学的人工智能研究所发明的基于自然语言的智能导学系统(AutoTutor),通过预期—误解定制式对话,在反馈、铺垫与启发式提问中帮助学生建构出理想的答案[34]。基于人工智能的教学助手所具有的自然人机交互、智能服务方式、丰富的技术框架,为学生、教师等创设了有效的学习与教学环境[35],未来有着相当大的发展空间,成为当前学习工程创新发展关注的焦点主题。

大数据时代,教育领域也涌现出海量的数据,“智能导师系统”“人工智能系统”的蓬勃发展,掀起了学习工程领域中“教育数据挖掘”研究的热潮,激发了更多的学者对学习者行为分析的探索[36],即通过测量、收集、分析和报告有关学习者及其学习情境的数据集[37],对学习进行实时诊断、反馈及干预,实现学习的持续改进[38],最终优化学习效果。目前,国外部分高校已全面展开学习分析系统实践,如北亚利桑那大学的评价绩效状态系统GPS(Grade Performance Status),基于Mixpanel Analytics、Userfly、Gephi、Socrato等学习分析工具,对学生的出勤情况、课程成绩以及课业问题进行分析评估,并通过邮件发给学生,学生根据邮件内容作出相应改进,以提高学生的学习质量[39]。基于大数据的技术创新为教育者、学习者、管理者、教育研究者等各层次的使用者揭示了原本隐藏的教育信息,为学习工程的各阶段提供了复合化的数据资源、实时的多角度分析技术以及可视化的分析结果[40],在丰富使用者视角的同时,实现学习系统的高效组织与管理[41],这成为当前学习工程创新发展的重要板块。

(二)学习工程专业领域发展中的隐忧与挑战

随着科学的发展与技术的进步,人类会步入学习工程时代。在这个新的学习时代,学习将逐渐由学习工程所主导,即以学习者为中心,制定面向实践的个性化方案,为学习者提供最优化的技术与方法,将学习的最终效果提升到一个新的层次。然而,我们必须承认:学习工程还处于成长的初期阶段,在未来的可持续发展道路上还面临着诸多挑战。总体来看,主要包括以下几个方面:

(1)完善科学层面的基础研究。我们无法想象:没有牛顿对经典力学的贡献,人类可以构造航空航天的工程技术系统,实现飞天和登月的梦想;没有爱因斯坦的质能发展对原子能量之奥秘的揭示,人类可以在原子武器的研发上取得成功。同样我们也无法想象:没有脑科学在分子、细胞甚至基因水平上对学习之神经机制的揭示,我们对学习的理解能够真正摆脱蒙昧的状态,彻底把对学习实践的改进建立在科学而不是猜想的基础之上。大脑是学习的重要器官,脑科学对大脑的功能、结构和规律的认识[42],有助于开发适宜不同个体大脑发展的学习环境,为因材施教和个性化学习提供依据。现在,我们已经非常欣喜地看到,伴随着各种技术的进步,人类打开大脑这一黑箱可以使用的工具也越来越多,对人类学习的基本理解日益丰富。

(2)发展学习工程的方法论。个性化学习与发展离不开脑科学、认知科学、心理学等层面上对学习的基础研究,但如何把科學层面上对学习机制的基础研究向学习工程实践层面上进行转化,却是一个无比巨大的挑战。这个挑战主要是方法论层面上的。基础科学研究告诉了我们有关人是如何学习的知识,但基础科学沿用的一套方法论却回答不了如何改进人类学习这个问题。科学的方法论注重推理、演绎,而工程的方法论注重建模与设计。科学方法论只能够为如何解释学习提供指南,只有工程方法论才能为改进学习的实践提供行动框架[43]。学习工程未来发展面临的一个核心问题即为方法论体系的构建,即如何在科学方法论上进一步创造属于学习工程的实践方法论,借助新的资源实现方法论的重建。

(3)构建学习工程的伦理与价值观。改进学习实践,促进人的发展,是学习工程最高层面的追求。一套标准化的伦理规范与价值观体系,能够对学习研究的合理性以及价值进行实时审查,对学习实践过程的偏差进行及时纠正与调整[44],有助于确保学习工程能够服从和服务于这个目标,而不是相背离。同时,鉴于学习工程直接面向学生的学习过程、教师的教育过程,因此,人文关怀也是必不可少的。只有构建完整和标准的伦理和价值观体系,才能达到规范学习的技术实践、优化最终学习结果、实现学习工程可持续发展的目的。但是,我们也必须看到,由于学习工程涉及不同学科之间的交叉与融合,且其直接面向的是真实的学习场景,使得伦理与价值观体系的构建更加复杂,也给学习工程未来的发展带来了极大挑战。

四、从历史中汲取经验与智慧:展望学习工程创新发展的未来之路

回溯历史,我们可以从中为学习工程找寻到一些应对以上挑战的经验与智慧,并可以有效推动教育技术的创新发展。近代以来,教育领域内技术的原始创新及其工程化应用,有两个例子相对具有典型性。一个是斯金纳(B. F. Skinner)发明的教学机器,另外一个则是西摩尔·帕伯特(Seymour Papert)发明的LOGO语言。二者的历史告诉我们:扎实的学习科学基础研究无疑是学习工程创新发展的源泉。没有在科学层面上对学习机制的基本理解,就难以在教育领域内实现真正意义上的技术创新,其工程化应用无疑也会沦为遥不可及的水中月、镜中花。

1954年,斯金纳基于对操作性条件反射的研究,设计了一台程序教学机器,首次实现了对学习领域原始的技术创新。斯金纳认为,“学是循序渐进的科学过程,教则是将学生与教学设计相结合的艺术”[45],传统教学方式主要通过负强化刺激学生学习,不利于学生学习兴趣的培养,应该通过积极的强化来提升学生的学习动机。基于以上理论,斯金纳设计的教学机器通过程序教学技术创新囊括了一系列正强化关联的教学设计,并能对学生的答案及时作出反馈,有助于增强学生的学习动力,培养学生的自主学习能力,提升最终的学习效果。但其实早在20世纪20年代末,另外一位心理学家普莱西就设计了一台与斯金纳高度类似的教学机器,希望能对学生进行自动测试,但却失败了。其中一个很重要的原因就是普莱西教学机器这一技术创新的背后缺乏在学习基础研究上的突破。

20世纪60年代,信息技术的快速发展激发了学者对计算机教育应用的探索与创新。作为人工智能的先驱之一,帕伯特将皮亚杰(Jean Piaget)“建构主义”(Constructivism)学习理论进一步发展为“构建主义”(Constructionism)教学理论。帕伯特坚信“越小的孩子越容易从变化的学习环境中受益,而计算机为孩子提供了主动构建知识的环境,有助于提升孩子思考与学习的能力”[46]。为此,他开发了一门可供儿童学习使用的编程语言—LOGO,希望通过程序化语言情境的创造来有效激发儿童的好奇心,培养儿童的逻辑性与条理性。LOGO作为构建主义教学理论最经典的原型,是历史上第一款专门针对儿童学习设计的编程语言,也是继斯金纳教学机器之后,早期学习的基础研究在技术领域上又一次成功的探索与创新。但我们必须看到,LOGO语言成功的前提是皮亚杰以建構主义理论对儿童学习机制作出的新科学解释。

在展望学习工程的未来前景时,我们还不应忘却一位先贤,那就是第一次提出“教育工程学”概念的查特斯(Werrett Wallace Charters)。作为20世纪上半叶教育科学化运动的代表人物,查特斯在长达半个世纪的时间里都致力于对“教育工程”思想的实践探索,强调以系统方法把教育理论与实践进行结合[47-48],却一直遭到当时学术界的曲解与批判。查特斯的思想无疑是领先于他所处的那个时代的。但这些闪光的思想何以没有能够放射出灿烂的光辉以照亮那个时代,而是被遮蔽在历史的烟雾深处不为人知,他本人也成为“孤独的先驱”[43]?这无疑是非常值得我们深思的。在当时的历史阶段,教育的科学研究尽管有进展,但显然还没有到科学的水平上,教育的技术创新也是以引进通用技术为主,而难以在原始创新上有所作为。以上两点决定了即使有人领先于时代提出教育工程学的思想,这些思想也不具备落地生根的现实性。历史的发展自有其本身的规律,是不能人为超越的。学习工程一步步走向历史的舞台,遵循的也是这个逻辑。

历史的车轮滚滚向前。一百年来,学习的基础理论研究取得了丰硕成果,从早期关注“动物是如何学习的”,到其后关注“机器是如何学习的”,再到今天致力于回答“人是如何学习的”,学习科学的理论家们在教育学、心理学、认知科学、神经科学与脑科学、语言学、社会学、人类学、计算机科学、哲学等多学科领域的交叉地带破解人类学习的奥秘,取得了重大进展。特别是当代教育与认知神经科学在分子、细胞乃至基因的水平上对人类学习机制的认识,为我们利用技术手段干预学习实践奠定了新的科学基石。与此同时,信息技术革命的纵深发展,特别是计算机和互联网在教育教学领域内深入而广泛的应用,催生了一系列现代化的学习技术,构造了数字化的学习环境,极大地提升了教学与学习的技术含量,在把教育这一古老的行业从劳动密集型向技术密集型转变的历史进程中实现了阶段性突破。70年前,发明了教学机器的程序教学之父斯金纳曾经感慨:“教室的机械化水平连家庭的厨房都不如。”[45]今天,这种局面已经在很大程度上得到了改观。

当今世界正发生深刻变化,面临百年未有之大变局,教育面临深刻变革。科技进步日新月异,新一代信息科技革命蓄势待发,信息化发展进入融合与创新的新阶段。互联网、云计算、5G通信、人工智能、物联网、大数据、区块链、虚拟现实等新兴技术正深刻改变人类的思维、生产、生活、学习方式。经济社会发展对人才的需求快速变化,各国人才竞争进一步加剧,对创新人才的需求空前迫切。为应对瞬息万变的社会需求,推进教育深层次、系统性、全方位变革刻不容缓。一百年前,查特斯创建教育工程学的梦想,在今天将通过学习工程重新回到人们的视野,引领学习研究的创新发展,并肩负起创造新教育的历史责任。已有的学习科学的基础研究及学习技术的创新发展,已经为学习工程的崛起奠定了坚实基础。立足于学习科学的基础研究,抓住新一轮科技革命的机遇,推进教育领域内技术的原始创新和系统集成,充分发挥新一代人工智能、大数据等新兴信息技术的作用,开展大规模的工程化应用,构造一个面向学习实践的多维综合系统,形成学习科学、学习技术、学习工程三元耦合、协调发展的新格局,不但有利于学习工程的快速崛起与可持续发展,也有利于推进学习的基础研究和技术创新,并打破理论与实践之间的阻隔,实现第一代学习科学家们在创建学习科学这一新领域时确立的发展学习理论、改进学习实践的价值追求。

五、结 语

当学习研究的历史转折尚未来临时,强行提出学习工程的概念,自然不会有多大的意义。但当学习研究的时代变局到来时,如果消极应对、无所作为,也是对历史的一种不负责任。本文对学习工程的探讨,正是基于一位教育技术与学习科学领域专业人员对历史的责任,希望在学习工程小荷才露尖尖角时能够引起更多学界同行的注意,加速这一历史进程,从而更好地促进学习工程的创新发展。

[参考文献]

[1] GIBBONS S A. The practice of instructional technology: science and technology[J]. Educational technology, 2003, 43(5): 11-16.

[2] Cambridge Dictionary[EB/OL]. (2019-08-10)[2019-12-21].https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-chinese-simplified/science.

[3] VINCENTI W. What engineers know and how they know it[M]. Baltimore Maryland: Johns Hopkins Press, 1990.

[4] GABBAY D M, THAGARD P, WOODS J & MEIJERS A W. Philosophy of technology and engineering sciences[M]. Cambridge MA:Elsevier, 2009.

[5] 司托克斯.基础科学与技术创新:巴斯德象限[M].周春彦,谷春立,译.北京:科学出版社, 1999.

[6] DYM L C. Engineering design: a synthesis of views[M]. New York: Cambridge University Press, 1994.

[7] SIMON A H. The sciences of the artificial[M]. Boston: MIT Press, 1996.

[8] KNUUTTILA T, MERZ M. Scientific understanding: philosophical perspectives[M]. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009.

[9] 埃倫·康德利夫·拉格曼.一门捉摸不定的科学:困扰不断的教育研究的历史[M].花海燕,梁小燕,许笛,严正,张斌贤,张延竑,译.北京:教育科学出版社,2006.

[10] HOADLEY C & VAN HANEGHAN J P. The learning sciences: where they came from and what it means for instructional designers. Trends and issues in instructional design and technology[M]. 3rd ed. New York: Pearson, 2011: 53-63.

[11] KELLY A. Design research in education: yes, but is it methodological[J]. Education psychologist, 2004, 39(4): 203-212.

[12] COLLINS A. Toward a design science of education[C]//In new directions in educational technology. Berlin:Springer, 1992: 15-22.

[13] COBB P, CONFREY J, DISESSA A, LEHRER R, SCHAUBLE L. Design experiments in educational research[J]. Educational researcher, 2003, 32(1): 9-13.

[14] BARAB S, SQUIRE K. Design-based research: putting a stake in the ground[J]. The journal of the learning sciences, 2004, 13(1): 1-14.

[15] BARAB S. Design-based research: a methodological toolkit for engineering change[C]// The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. 2nd Edition. New York: Cambridge University Press, 2014: 151-170.

[16] 徐光涛,张怀浩,任友群.学习技术典型案例:从社交机器人到大脑刺激——学习科学国际大会“学习技术”专题综述[J].现代远程教育研究, 2014(3): 45-51,65.

[17] THILLE C M. Bridging learning research and teaching practice for the public good: the learning engineer. New York, NY: TIAA Institute[EB/OL]. (2016-11-20)[2019-09-30]. https://www.tiaainstitute.-org/publication/bridging-learningresearch-and-teaching-practice.

[18] DEDE C, RICHARDS J & SAXBERG B. Learning engineering for online education: theoretical contexts and design-based examples[A]. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.

[19] WAGNER E. Learning engineering: a primer. The elearning guide[EB/OL]. (2019-05-23)[2019-09-30].https://www.elearningguild.com/insights/238/learning-engineering-a-primer/.

[20] HOADLEY C M. Learning and design: why the learning sciences and instructional systems need each other[J]. Educational technology, 2004, 44(3): 6-12.

[21] 赵蓉英,魏明坤.国际数据科学演进研究:基于时间维度的分析[J].图书情报知识, 2017(4):71-79.

[22] 谭跃进,陈英武,罗鹏程,程志君.系统工程原理(第二版)[M].北京:科学出版社, 2018.

[23] SOMMERHOFF D, SZAMEITAT A, VOGEL F, CHERNIKOVA O, LODERER K & FISCHER F. What do we teach when we teach the learning sciences? A document analysis of 75 graduate programs[J]. Journal of the learning sciences, 2018, 27(2): 319-351.

[24] 刘凯,胡祥恩,马玉慧,那迪,张昱华.中国教育领域人工智能研究论纲——基于通用人工智能视角[J].开放教育研究, 2018, 24(2): 31-40,59.

[25] 郭炯,荣乾,郝建江.国外人工智能教学应用研究综述[J].电化教育研究,2020,41(2):91-98,107.

[26] 周傲英,钱卫宁,王长波.数据科学与工程:大数据时代的新兴交叉学科[J].大数据, 2015(2): 90-99.

[27] Technology, innovation, and education[EB/OL]. (2019-08-12)[2019-10-15]. https://www.gse.harvard.edu/masters/tie.

[28] Graduate School of Education. Learning sciences and technology design(LSTD)[EB/OL].(2019-08-28)[2019-10-15]. https://ed.stanford.edu/academics/doctoral-handbook/courses/lstd.

[29] Boston College, Lynch School of Education and Human Development. Master of arts(M.A.) in learning engineering[EB/OL].(2019-08-10)[2019-10-20]. https://www.bc.edu/bcweb/schools/lynchschool/-academics/departments/interdisciplinaryprograms/LearningEngineering.html.

[30] IEEE IC Industry Consortium on Learning Engineering. What is ICICLE [EB/OL]. (2017-09-20)[2019-10-20]. https://www.ieeeicicle.org/.

[31] The Learning Engineering Summit[EB/OL]. (2018-10-24)[2019-10-20]. https://www.elearningguild.com/devlearn-/content/5558/devlearn-2018-conference-expo--the-learning-engineering-summit/.

[32] 劉德建.智能助手在教育领域的应用场景分析与系统设计[J].中国电化教育,2019(9):22-30.

[33] 王硕烁,马玉慧.国外典型自适应学习平台的基本框架及其关键技术分析[J].开放学习研究,2018,23(1):48-54.

[34] GRAESSER A C, LI H, FORSYTH C. Learning by communicating in natural language with conversational agents[J]. Current directions in psychological science, 2014, 23(5):374-380.

[35] 王萍,石磊,陈章进.智能虚拟助手:一种新型学习支持系统的分析与设计[J].电化教育研究,2018,39(2):67-73.

[36] BAEPLER P, MURDOCH C J. Academic analytics and data mining in higher education[J]. International journal for the scholarship of teaching and learning, 2010,4(2):170-178.

[37] SIEMENS G.Learning and knowledge analytics -knewton -the future of education?[EB/OL].(2011-04-14)[2019-11-10]. http://www.learninganalytics.net/?p=126.

[38] Learning analytics: definitions, processes and potential[EB/OL]. (2011-01-16)[2019-12-08]. http://learning-analytics.net.

[39] 李青,王濤.学习分析技术研究与应用现状述评[J].中国电化教育,2012(8):129-133.

[40] 顾小清,张进良,蔡慧英.学习分析:正在浮现中的数据技术[J].远程教育杂志,2012,30(1):18-25.

[41] 祝智庭,沈德梅.学习分析学:智慧教育的科学力量[J].电化教育研究,2013,34(5):5-12,19.

[42] 周加仙.基于脑的教育研究:反思与对策[D].上海:华东师范大学, 2004.

[43] 赵建民,郑旭东,桑新民.教育工程思想探源——视听先驱者查特斯及其学术命运[J].开放教育研究,2008(4): 28-31.

[44] 段伟文.技术的价值负载与伦理反思[J].自然辩证法研究, 2000(8): 30-33,54.

[45] SKINNER B F. The science of learning and the art of teaching[J]. Harvard educational review, 1954, 24(2): 86-97.

[46] PAPERT S. Mindstorms: children, computers, and powerful ideas[M]. New York: Basic Books, 1980: 208-216.

[47] CHARTERS W W. The era of educational engineer[J]. Educational research bulletin, 1951, 30(9): 230-237, 246.

[48] CHARTERS W W. Is there a field of educational engineering[J]. Educational research bulletin, 1945, 24(2): 29-37, 56.