命运共同体理念下的健康教育

2020-12-03何丹龙赵建梅

何丹龙 赵建梅

一、学校加强健康教育的必要性及存在的问题

(一)学校加强健康教育的必要性

瘟疫流行的记载早已见诸史册。史料记载了世界上十次严重的瘟疫:雅典鼠疫、马赛大瘟疫、古罗马“安东尼瘟疫”、查士丁尼瘟疫、黑死病、美洲瘟疫、米兰大瘟疫、伦敦大瘟疫、莫斯科黑死病、第三次鼠疫大流行。进入21世纪以来,2003年的SARS,2018年的H7N4,2018年的H7N9,都给我国经济和社会发展造成了严重的损失。

瘟疫与人类长期共存,但也常常为多数人忽视,以致疫情来临时不知所措、惶恐不安。难道面对瘟疫,人类只能坐以待毙?实践证明,疫情防控,教育可以大有作为。对学生进行防疫认识和防疫思维的训练,培植防疫的中坚力量,是防控疫情的有效方法。学生作为社会的未来,是这次新冠肺炎疫情的亲历者,对新冠肺炎疫情体会深刻,以此为主题建构课程,进行健康教育,能起到事半功倍的效果。

《学校卫生工作条例》明确规定:“学校应当把健康教育纳入教学计划。普通中小学必须开设健康教育课,普通高等学校、中等专业学校、技工学校、农业中学、职业中学应当开设健康教育选修课或者讲座。”(第十三条)从法治角度看,加强健康教育是国家法律的基本要求。

(二)目前学校健康教育存在的问题

按照《学校卫生工作条例》的规定,大部分学校开设有健康教育课,对学生进行了基本的疫情防控教育,但仍然存在很多问题。首先,健康教育没有常态化,学生的防范意识没有形成,许多人对传染病认识不够,个人卫生习惯差,存在食用野生动物等陋习,学校健康教育存在“软肋”。其次,教育方法不得当,效果不到位,往往是头痛医头、脚痛医脚,没有根本上的应对策略。例如,复学后的一系列具体要求:保持社交距离,勤洗手,戴口罩,不聚餐。但为什么这样做?怎样解决认知问题,从源头上避免类似事件的发生?学校健康教育却很少涉及。只重“术”而不明“道”,很难使健康教育达到应有的成效。只是方法上的应对和事后的补救,不能从发生机理上深刻认识疫情,没有让学生从骨子里树立防范意识,是学校健康教育的欠缺之处。

二、学校健康教育课程设计的理论基础:命运共同体

“上医治未病”,新冠肺炎疫情迫使我们反思学校健康教育。我们必须从更高的站位,树立生态系统观,把人类自身置于自然界之内,而非凌驾于万物之上,重新审视人类行为对自然界的影响,理性地认识人与自然的关系,构建和谐统一的共同体。

从生物学意义上讲,万物时刻都在进行着物质、能量和信息的交换,人类只是其中的一员,只有在生态共同体中才能生存和发展。COVID-19是一次生态预警,是忽视了微生物与人类之间的有机统一导致的一种人类社会的稳态结构与微生物世界的“越轨遭遇”。[1]因此,只有从人类应怎样与自然和谐共生的角度出发处理个人与他人、国家、其他生物乃至整个宇宙的关系,维护生态平衡,才能抓住健康教育的关键。马克思、恩格斯的生态伦理思想,习近平总书记的人类命运共同体理念,都使我们认识到必须基于命运共同体理念来设计健康教育课程。

(一)马克思、恩格斯的生态伦理思想

马克思认为,“共同体”为由若干国家为某种共同目标而结成的联合体,“人是类存在物”。[2]272“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”[3]51马克思的共同体思想,为人类命运共同体理念奠定了理论基础。

马克思、恩格斯运用辩证唯物主义理论,论证了人、自然、社会、自然界之间的伦理关系,提出了生态伦理概念、人与自然辩证统一、解决生态危机的途径和方法。[4]人类必须摆脱对自然界的绝对依赖和绝对支配两种极端认识,实现人与自然的“和解”、人与人的“和解”。人与自然关系理论是马克思主义哲学的内在主线,超越了把人“排除”在外的自然主义和把人“置于”自然之上的人本主义,强调人与自然的实践关系纠缠着人与人的社会关系。[5]120

(二)习近平的人类命运共同体理念

2012年11月,党的十八大报告提出:“合作共赢,就是要倡导人类命运共同体意识。”[6]2013年3月,习近平总书记在俄罗斯莫斯科国际关系学院的演讲中提出命运共同体的概念:“这个世界,和平、发展、合作、共赢成为时代潮流……越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”[7]52017年2月10日,联合国社会发展委员会第55届会议首次将“构建人类命运共同体”写入决议。随后,联合国安理会也将“构建人类命运共同体”写入决议。[8]“构建人类命运共同体”于2017年党的十九大写入党章,2018年十三届全国人大一次会议写入宪法。

人类命运共同体理念涵盖了政治、安全、经济、文化、生态诸方面,主题是平等、和平、尊重、发展、合作、共赢、开放、包容,建设清洁美丽的世界,自愿自觉形成一种自然聚合。人类命运共同体理念体现了“和文化”“大同思想”“天下观”等中国优秀传统文化中的思想精髓;追求各国之间包容互鉴、求同存异,相互借鉴、取长补短,共同推动人类文明进步;蕴含了合作共赢、共商、共建、共享一系列新观点,强调树立尊重自然、顺应自然、保护自然、绿水青山就是金山银山的意识,构筑绿色、低碳、循环、可持续、尊崇自然、绿色发展的全球生态体系。“坚持推动构建人类命运共同体,是习近平新时代中国特色社会主义外交思想的重要内容,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。”[9]习近平总书记在党的十九大报告中提出:“人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。人类只有遵循自然规律才能有效防止在开发利用自然上走弯路,人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身,这是无法抗拒的规律。”[10]

三、基于命运共同体理念的健康教育课程设计

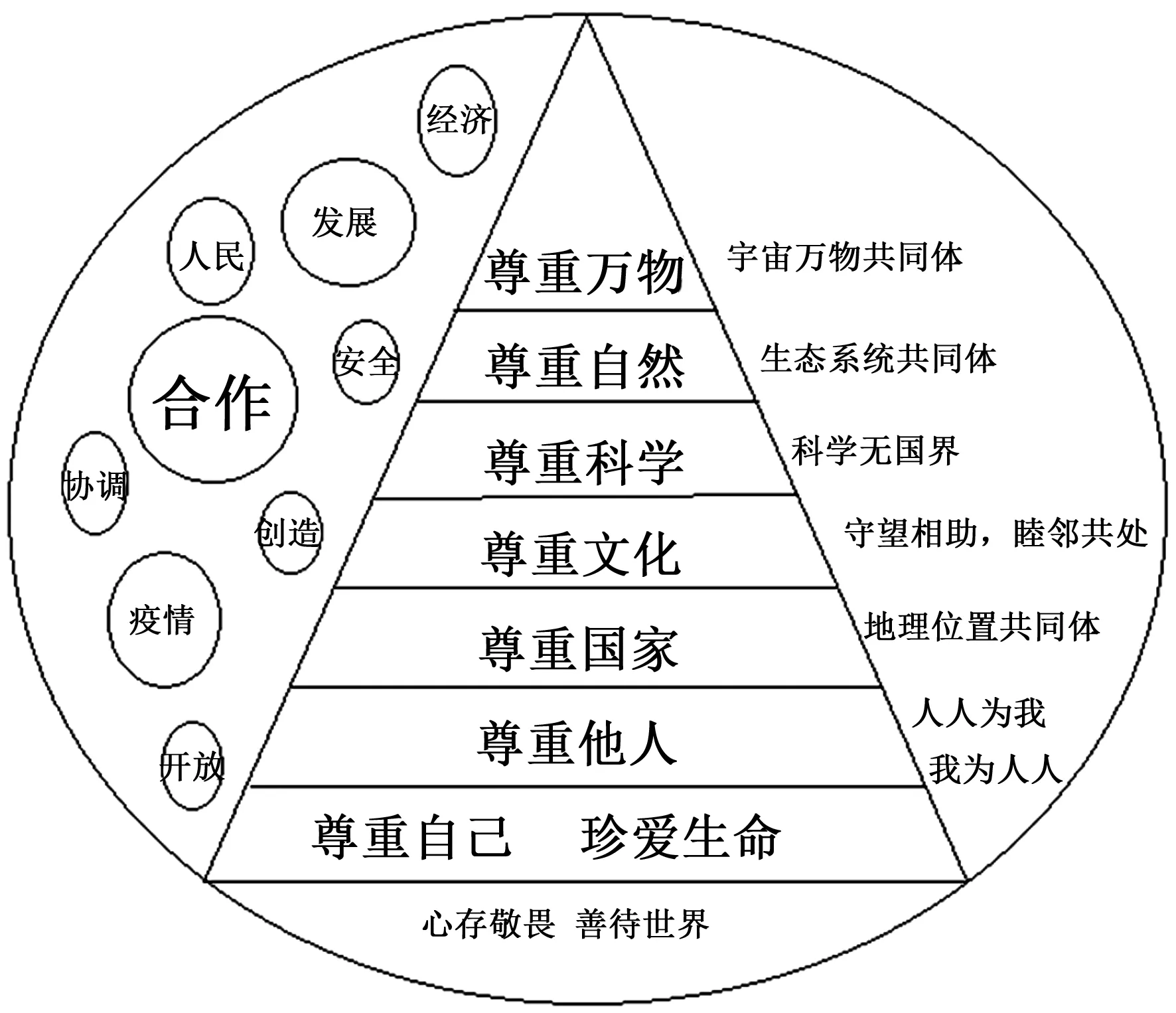

基于命运共同体理念,我们设计的健康教育课程以尊重为主线,整合生物(病毒、传染病、免疫)、历史(世界十大瘟疫、历史知识文献)、政治(国际关系、各国对疫情的不同态度)、社会(经济、文化、军事)等学科知识,挖掘其中丰富的教育内涵,形成符合校情的健康教育课程。课程基本理念是尊重,即尊重自己、尊重他人、尊重国家、尊重文化、尊重科学、尊重自然、尊重万物。(图1)

图1 以尊重为核心构建健康教育共同体

(一)尊重自己——人体是一个内外统一的健康体

疫情暴发后,很多人对限制出行、公共场所戴口罩等措施不以为然,认为侵犯了个人自由和权利,甚至认为感染新冠肺炎、治疗不治疗是个人的事,与他人无关。这实际上是对生命的不尊重。教育学生学会尊重自己、珍惜生命是健康教育的重要内容。人体与其他大多数生物一样,结构和功能的基本单位是细胞,由细胞构成组织、器官、系统,各个脏器、各种系统独立存在又相互配合,在神经和体液的调节下成为一个统一的整体,具有一定的自身调节、适应环境的能力并维持相对平衡。一旦这种平衡被打破,人就会生病。作为智慧物种,人类的存在是自然选择的结果,受阳光、空气、水分、细菌、病毒、寄生虫等各种自然因素影响。自身免疫能力是机体生存的保障,同样的疫情,同样的医疗条件,有的人扛过来了,有的人被病毒吞噬了。“狭路相逢勇者胜”,与病毒的斗争也一样。病毒是对身体素质和抵抗能力的考验。作为生命的载体,身体是第一位的。健康的身体靠锻炼也靠修炼,“发展体育运动,增强人民体质”练的是体格;保持阳光心态修的是心理。恐惧的力量,有时候比信仰之力更强大,更能控制一个人的心境,影响免疫力。经过疫情,人们逐渐意识到健康的重要性。疫情促使人们反思自己的生活习惯,建立良好的生活方式:管住自己的口,不食用野生动物;搞好环境卫生,消除病原体滋生的环境;每天锻炼1小时,幸福生活一辈子。对学生进行健康教育,就是要让学生树立这样一种理念:爱世界从爱自己开始。

(二)尊重他人——人与人心灵相通,构成和谐的社会共同体

个体是社会存在物,人是一切社会关系的总和。哈佛商业评论2020年5月构建了一个信任三角模型,揭示了人与人之间相处的基本原则是信任,通过信任沟通了本真(我感受到真实的你)、逻辑(我知道你能行,你的推理能力和判断能力可靠)、共情(我相信你关心我和我的成功)。人与人之间应建立一种“人人为我,我为人人;各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的关系。“人类冀求群居,即使他们并不需要他人的帮助……美好的生活对个人以及社群确实都是主要的目的;即使要付出忍受极大不幸作为代价,似乎可在生活中找到一种自然的甜美与幸福。”[11]137

面对疫情考验,涌现了大批最美“逆行者”——钟南山、李兰娟、张伯礼、王辰、黄璐琦、陈薇、程京。疫情防控期间,也出现了像郭某、黎某等反面典型。大灾大疫面前,趋利避害是动物的本能,但作为人,要守住道德底线。对学生进行健康教育,就要大力宣传优秀典型,弘扬正能量,使学生学会尊重他人,构筑齐心协力、共渡难关的良好人际关系。

(三)尊重国家——个体与国家之间是血脉相连的有机体

有国才有家。国家和个人是整体与部分的关系。小我与大我、个体与全局、个人与国家的关系在疫情中经受了考验。中华人民共和国成立以来,成功应对了1976年唐山地震、1998年特大洪水、1998年上海甲肝、2003年“非典”、2008年汶川地震。“人民、国家共克时艰,形成遏制疫情蔓延的强大合力,打赢疫情防控的人民战争。”[12]“中国共产党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势,是我们战胜一切艰难险阻的根本保证。”[13]疫情让世界明白,中国才是最安全的地方。人民至上、健康第一,免费治疗,让政治优势的阳光普照每一个角落;10余天时间建成了火神山医院和雷神山医院,显示了制度优势。疫情无情人有情,中国疫情防控给我们的教育提供了鲜活的教材,国家强大了,人民才有安全感。健康教育,应当把灾难当教材,教育学生爱国家、尊重国家,培养家国情怀。

(四)尊重文化——国与国之间应唇齿相依,共同抗击疫情

世界上有200多个国家,国际化的大趋势不可逆转,大家都生活在“地球村”中。经济学家巴格沃蒂从戴安娜之死看到了“全球化的缩影”,“英国王妃,带着埃及男友,在法国的隧道里撞车,开的是德国车,装着荷兰生产的发动机,司机是比利时人,喝多了苏格兰的威士忌,追赶他们的是意大利的狗仔队,骑着日本的摩托车,为她治疗的是美国医生,用的是巴西的药品,这个消息是一个加拿大人传出的,使用的是比尔·盖茨的技术,人们从电脑上看到这个消息,电脑用的是中国台湾制造的芯片,韩国生产的显示器,在新加坡组装,由一个墨西哥非法移民送货给你……这就是全球化。”[14]1在生物学意义上,人类同处一个能量级,尽管文化、信仰不同,但在这个你中有我、我中有你的时代,唯有团结协作、携手努力才能应对各种风险挑战、共克时艰,早日战胜疫情。“合则两利、斗则俱伤,加强疫情防控等领域合作,发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。”[15]新冠病毒是全球公敌,任何国家都不能独善其身。进行健康教育,要教育学生学会尊重不同国家的文化差异,求同存异,共同抗击疫情。

(五)尊重科学——科学与文明应是互联互通的整体

由于愚昧无知,瘟疫无情地掠走了无数人的生命,直到人类摸索到了现代科学的金钥匙,才有了疫情防控能力。1883年人类发现霍乱杆菌;1886年,巴斯德提出细菌理论,发明了巴氏灭菌法;1890年哈金夫研发了霍乱和肠伤寒的疫苗;1894年发现了鼠疫致病菌;1895年伦琴发现了X射线;1899年经典抗炎药阿司匹林诞生。人类疫情防控史就是一部科学技术发展史。

从1893年伊万诺夫斯基证明病毒的存在到现在,不过100多年的时间。面对病毒,有时大家会情绪化,对事物的判断会走极端,这是和科学相悖的。对抗新冠病毒的有力武器只能是科学。COVID-19的传染性、传播途径、发病机制、诊断、治疗都是新问题,考验的是科研能力、独立思考精神、创新意识。健康教育,要教育学生树立科学意识,确信疫情最终是会被人类战胜的,克服恐惧心理;要尊重科学规律,科学防疫,自觉抵制伪科学、非科学做法,提高疫情防控质量。

(六)尊重自然——人与自然应是和谐统一的共生体

“人类可以通过改变自然界为自己服务,但人类统治自然界绝不是站在自然界之外的,相反地,连同我们的肉、血和头脑都属于自然界和存在于自然界之中。”[16]202“人作为自然存在物……一方面具有自然力、生命力,是能动的自然存在物;……另一方面……人作为自然的、肉体的、感性的、对象性的存在物,同动、植物一样,是受动的、受制约的和受限制的存在物。”[2]324人类生存于地球,受惠于大自然。人类生存生活的必需品依赖于自然生态环境。然而,人类的过度索取导致了环境破坏和生态失衡。人类中心、人类本位是狭隘主义思想,是小我(small self)、个人主义的表现。对自然不知感恩(gratitude),对他人不懂宽容(generosity),对万物不知敬畏(awe),只想满足私欲,过度索取,不知奉献,将使人类陷入万劫不复的深渊。对学生进行健康教育,应引导学生学会处理小我和大我、索取和奉献的关系,在尊重自然的基础上,感恩大自然,用实际行动回馈自然。

(七)尊重万物——胸怀宇宙大格局

在浩瀚的宇宙中,人类就如同一粒尘土,微不足道,但人类不计后果的破坏对宇宙也是一种伤害。人类并不是地球的主人。倡导健康生活方式,戴口罩、分餐制、用公筷,清洁生产、退耕还林、治理水土流失、休养生息,都是对万物的尊重。对学生进行健康教育,就要教育学生学会尊重万物。例如,“让学生参与校园绿化,承包认领一棵植物,负责浇水、施肥、拔草;开展种一种花草,养一只小宠物活动,丰富学生的情感,培养感恩意识,对万物产生感恩之情”[17]。

新冠肺炎疫情是自然界给人类的一次警告和惩罚,也是生态系统的一次自我净化。对学生进行健康教育,在学生心中播种下一颗善良的种子,使其善待自己,善待他人,善待社会,善待整个大自然;使其树立人与人、国与国、整个自然界都是共同体的理念。敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保护自然是生态共同体的重要内容[18],也是健康教育的出发点和落脚点。健康教育,应以尊重为主题,引领学生学会尊重人类、尊重环境、尊重其他生物、尊重自然界、尊重万物,以合作的态度构建人类命运共同体。