直肠孤立性错构瘤性息肉2例并文献复习

2020-12-01史晓辰于恩达朱明华

张 晶,胡 豪,史晓辰,于恩达,朱明华

孤立性错构瘤性息肉(solitary hamartomatous polyp, SHP)临床上常表现为巨大息肉,又称孤立性溃疡综合征,属于黏膜脱垂综合征的一种,该病是发生在胃肠道的良性息肉,临床较为罕见。本文回顾性分析2例直肠SHP的临床病理学特征、诊断及鉴别诊断等,旨在提高临床和病理医师对其认识水平,避免误、漏诊。

1 材料与方法

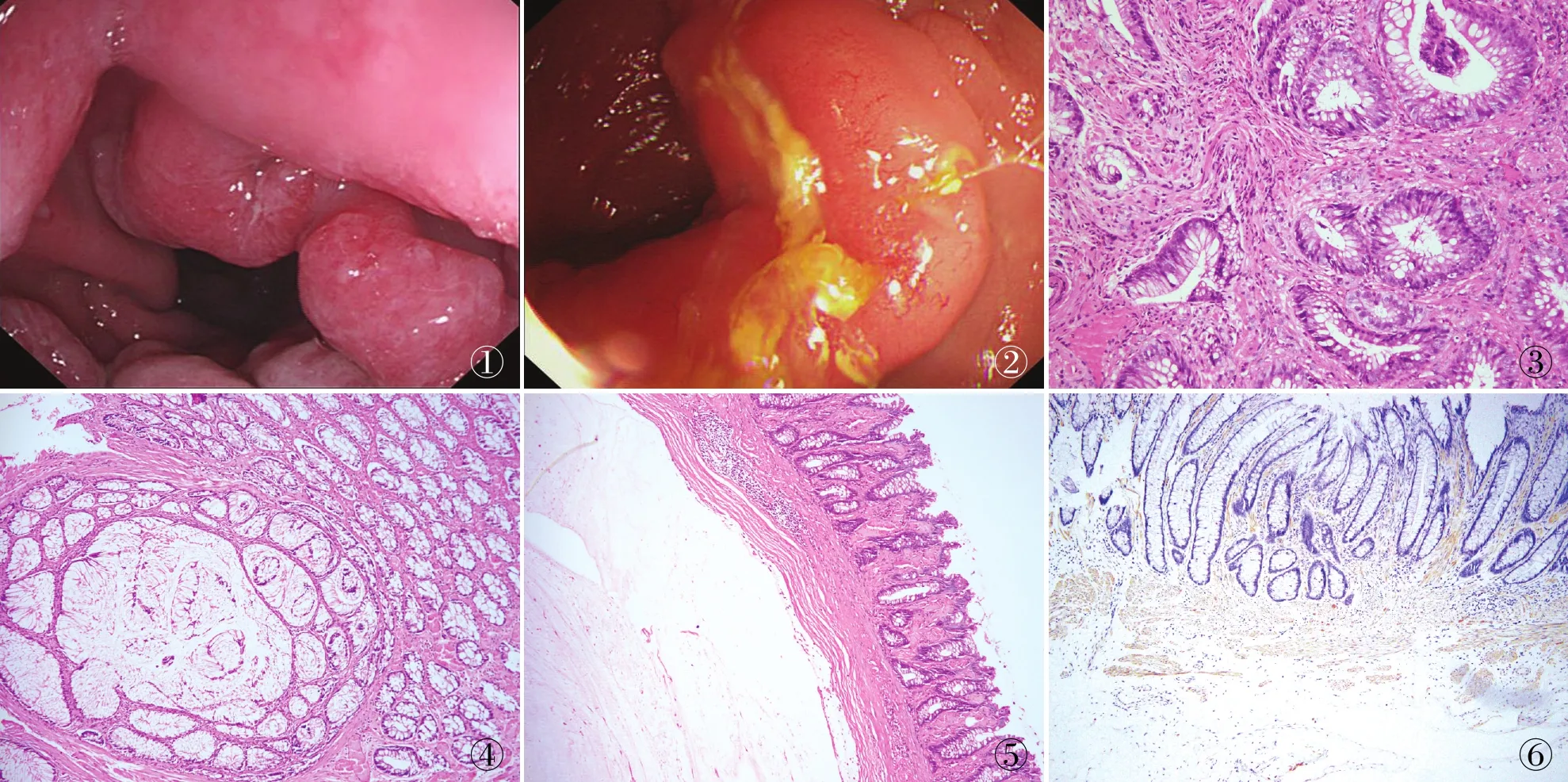

1.1 材料收集2014~2015年海军军医大学第一附属医院确诊的2例直肠SHP。例1女性,83岁,患者于1个月前出现排便困难,自觉大便变细,服用大黄类泻药(具体不详)后症状缓解。3天前出现腹痛,排便后缓解。电子肠镜显示:直肠远端环肠腔一周增生性病变,质地软(图1),结肠黏膜正常,血管纹理清楚,皱襞完整,未见出血、溃疡。于2014年12月行肿物活检并送病理检查。例2男性,38岁,患者于10余年前无任何诱因,出现大便压迹,肛内有异物突出感,自认为是痔疮,未引起重视。自发病以来,无腹痛腹胀、便血黑便、肛门坠胀、里急后重等不适感。近年患者自觉肛内异物感加重,当地医院肠镜显示:直肠增生性病变。为进一步治疗于2014年12月来我院就诊,电子结肠镜显示:直肠见一增生性病变,占肠腔1/3周(图2)。直肠指诊发现,在直肠左侧壁距离肛缘5 cm处见一肿物,表面光滑,活动度尚可。于2015年1月行肠镜下肿物切除术。

图1 例1:直肠远端环肠管一周肿块,灰红色,质地软 图2 例2:直肠增生性病变,占肠腔1/3周,肿物表面光滑,活动度可 图3 例1:黏膜下层腺体和平滑肌的增生,腺上皮轻至中度异型,平滑肌围绕腺体排列,平滑肌排列杂乱 图4 例2:黏膜下层平滑肌和腺体增生,平滑肌围绕腺体排列 图5 平滑肌向上伸长至腺体之间,平滑肌之间可见成熟淋巴细胞浸润,黏膜下层可见较大黏液湖形成 图6 腺体间平滑肌中Calponin呈阳性,平滑肌在腺体之间排列紊乱,EnVision两步法

1.2 方法手术标本均经10%中性福尔马林固定,常规脱水,石蜡包埋,4 μm厚连续切片,常规HE染色,光镜下观察。免疫组化染色采用EnVision两步法。一抗包括vimentin、desmin、Calponin、SMA、S-100、CD34和Ki-67,一、二抗、DAB显色试剂盒均购自福州迈新公司,并设阴阳性对照。

2 结果

2.1 病理检查例1,眼观:灰白色碎组织4块,大小合计0.6 cm×0.4 cm×0.2 cm。镜检:送检直肠黏膜镜下见腺上皮及平滑肌组织增生,腺上皮轻~中度异型,腺体间夹杂平滑肌束(图3),腺体间可见成熟淋巴细胞浸润。例2,眼观:灰红色平坦型、息肉样肿物1个,大小3.5 cm×3.5 cm×0.7 cm,切面灰白、灰红色,实性,质地中等,部分区域半透明。镜检:直肠肿物镜下见黏膜腺体轻度异型,黏膜肌层紊乱,向上伸长至表面腺体之间,向下包裹部分腺体,包裹的腺体内可见黏液潴留,局部见黏液外溢形成黏液湖(图4、5)。

2.2 免疫表型2例肿瘤细胞desmin、Calponin(图6)均阳性,SMA平滑肌阳性。

2.3 病理诊断例1(直肠)倾向SHP伴腺上皮低级别异型增生;例2(直肠)SHP伴深在性囊性结肠炎。

3 讨论

结直肠息肉是临床常见的一种疾病,主要包括腺瘤性、错构瘤性和炎症性息肉等。错构瘤性息肉主要包括Peutz-Jeghers息肉、幼年性息肉和SHP等。错构瘤性息肉临床上常表现为巨大息肉,又称“孤立性溃疡综合征”,属于黏膜脱垂综合征的一种,该病是发生在胃肠道的良性息肉,较为罕见。Cruveihier在1829年首次报道4例不同寻常的直肠溃疡,Lloyd-Davis在20世纪30年代末开始使用“孤立性溃疡综合征”的名称,但是这个名词有学者认为并不确切,只有1/4的成年患者存在真正的直肠溃疡,本组例2为孤立性的巨大息肉。

直肠SHP临床较为罕见,国外仅有14例胃肠道SHP的报道[1],而国内仅在2008年有1例直肠SHP合并大量黑色素细胞的报道[2],其它关于SHP的病例鲜见报道。本组2例直肠SHP具有明确的病理学改变,内镜下表现均为突向肠腔较大的肿块,肉眼可见质地软,灰红色。镜下观察其中1例伴有深在性囊性结肠炎,另外1例伴有腺上皮细胞的低级别异型增生,需与直肠腺癌、其它错构瘤性息肉进行鉴别。

3.1 定义和组织学形态(1)定义:胃肠道SHP黏膜下层平滑肌结构中出现大量的胃肠腺体,根据发病部位不同也称它为黏膜下层胃或肠道腺体异位。(2)组织学形态:文献报道SHP组织学由腺体、平滑肌组织以及灶性的成熟淋巴组织混合排列,其固有层结构正常[3-4]。

直肠SHP非常罕见,本组2例SHP均可见黏膜下层杂乱排列的平滑肌束,平滑肌束包裹不规则排列的直肠腺体。其中例1上皮细胞出现轻~中度异型增生,结合病理形态学和内镜下表现,排除恶性直肠癌的诊断,符合直肠SHP的诊断。例2为年轻患者,肿物切除术后,显示平滑肌不规则增生,平滑肌包裹直肠腺体,局部成熟淋巴细胞聚集,符合SHP的诊断。除了典型的临床病理表现外,部分腺体有黏液外溢的现象,局部形成黏液湖,伴有深在性囊性结肠炎。深在性囊性结肠炎是一种非肿瘤性病变,以结肠和直肠内出现含有黏液的囊肿为特征[5]。

3.2 鉴别诊断

3.2.1Peutz-Jeghers息肉 Peutz-Jeghers综合征(Peutz-Jeghers syndrome, PJS)又称黑斑息肉综合征,是一种以皮肤黏膜黑斑,胃肠道多发息肉为特征的常染色体显性遗传病,其临床发病率为1/5万~1/20万[6]。PJS的诊断标准[7]:(1)有口唇及四肢末梢黑斑,伴有胃肠息肉,不管有无家族史,均诊断为PJS;(2)虽无黑斑,但有PJS家族史;(3)有家族史及典型黑斑;(4)无家族史、无黑斑,但内镜提示胃肠道多发性息肉,且病理检查为典型Peutz-Jeghers息肉,诊断为黑斑息肉综合征。

胃肠道多发性息肉是PJS的主要特征,Peutz-Jeghers息肉有其特征性的组织学特征,息肉内黏膜上皮不成比例的过度增生,上皮细胞形态正常,腺上皮异型增生少见,间质少,可伴有水肿和淋巴细胞浸润。黏膜肌层分出的平滑肌纤维增生,伸入腺管之间,形成树枝样结构。

SHP主要需与Peutz-Jeghers息肉进行鉴别,两者的相同点包括黏膜下层平滑肌增生、腺体不规则增生。两者的主要鉴别点是SHP缺乏Peutz-Jeghers息肉典型的临床特征(多发性息肉、皮肤黏膜黑斑及家族史),并且组织学上缺乏Peutz-Jeghers息肉黏膜下层特征性的树枝状平滑肌束等结构[2]。

3.2.2腺癌 腺癌是胃肠道最常见的恶性肿瘤。结直肠腺癌病理形态上除了出现组织结构和细胞形态的异型性,肿瘤浸润过黏膜肌层进入黏膜下层。

细胞异型增生的SHP需与腺癌进行鉴别:SHP本质是平滑肌、腺体的错位,导致了错构瘤的表现,在黏膜下层腺体排列紊乱及酷似浸润的上皮错位需注意与恶性肿瘤鉴别。在病理形态上,SHP腺体细胞异型性比腺癌轻,不会出现组织坏死、核分裂象等表现;在内镜检查上,腺癌的肿块质硬、常伴出血、坏死等;而SHP质软,一般表面光滑,活动度尚可。

3.2.3幼年性息肉 其又称为潴留性息肉[8],是儿童最常见的结肠息肉,但是约1/3的病例发生于成人。肉眼可见幼年性息肉表面呈红色颗粒状,切面呈囊性、格子样表现。镜下幼年性息肉表面常见肉芽组织覆盖的溃疡,其下为充满黏液的囊性扩张的腺体,细胞缺少非典型性,间质水肿并伴大量嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润,或伴出血、坏死。

目前,对于幼年性息肉的性质意见不统一[9],有观点认为幼年性息肉是结直肠黏膜炎性增生的结果,也有观点认为是一种特殊分化的管状腺瘤,其他观点认为是错构瘤。SHP也可以出现成熟淋巴细胞聚集,但是不同于幼年性息肉水肿、炎性的间质背景,SHP腺体之间为平滑肌杂乱的排列,对于两者的鉴别诊断,需结合大体形态和镜下形态综合诊断。

3.3 治疗及预后直肠SHP患者临床上常伴顽固性便秘、血便、黏液便、排便费力以及排便习惯改变等表现,本组2例患者也均伴有排便习惯的改变和大便异常。成人从出现症状到诊断的时间为3~30年,平均5年;儿童时间为1.2~5.5年[10]。确诊需结合临床病史,对标本充分取材结合对本病充足的认识,否则易误、漏诊。临床应采取保守治疗、药物治疗和手术等方式进行治疗,针对保守型治疗的患者鼓励高纤维饮食,改变排便习惯,结合大便软化剂和膨化泻药。

SHP本质为平滑肌、腺体的错位,属于良性息肉。本组例1高龄患者的治疗策略选择以随访和观察为主,例2行肿物切除术。2例患者均随访5年以上,患者术后未经任何治疗,病情无复发。因此,直肠SHP的正确诊断至关重要,需与腺癌、其它错构瘤性息肉进行鉴别,正确诊断对治疗策略的选择非常关键。