超声小探头在上消化道隆起性病变的应用

2020-11-21郑秀金陈长旦

郑秀金 张 炜 陈长旦

宁德师范学院附属宁德市医院消化内科,福建宁德 352100

上消化道隆起性病变是普通胃镜检查常见的病变,普通胃镜无法评估病变的起源、性质及与邻近组织结构的关系。超声内镜小探头是胃镜检查发现病变时,从内镜活检孔导入微型高频超声探头,在内镜观察肿物形态的同时,对肿物进行超声扫描,能清晰地显示消化道管壁的层次结构、肿物的超声回声特征及周围邻近脏器的超声图像,并根据病灶与消化道管壁的关系、肿物回声特点,对病灶的起源层次及性质进行诊断[1-2],比普通胃镜诊断具有明显优越性[3],而且相对于扇扫、环扫等超声内镜,具有费用低、操作方便等优势。笔者对本科普通胃镜检查发现的382例上消化道隆起性病变、早期癌进行超声内镜小探头检查,了解其在该类疾病中的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2018年1月~2019年12月382例行超声小探头检查病例,其中男224例,女158例;年龄22~78岁,平均45.5岁;病变位于食管156例,胃203例,十二指肠23例。

1.2 检查方法

超声内镜主机采用OLYMPUS EU-ME1,微探头驱动器选用MAJ-683,探头选用UM-3R(20MHz),当病灶较大无法窥视全貌时更换探头UM-2R(12MHz)。患者检查前常规禁食8h以上,内镜发现病变后冲洗抽吸腔内黏液,并抽尽腔内空气,腔内注水使病变浸没在水中,导入超声内镜小探头,通过内镜观察超声探头的位置,使其与病变的距离约为1cm,并尽量让病变在内镜视野前方斜45°~50°。然后对病变的大小、起源、性质及与邻近组织结构的关系进行超声判断。对于食管、胃窦、胃角、贲门小弯侧、十二指肠等水难以积聚的部位,通过先注水再吸引同时结合体位改变,或使用水囊法等方法进行检查。

2 结果

2.1 382例上消化道隆起性病变分布情况

病变位于食管156例,平滑肌瘤79例,间质瘤14例,血管瘤16例,囊肿20例,脂肪瘤7例,食管早癌17例,外压改变3例;胃203例,间质瘤108例,平滑肌瘤9例,异位胰腺22例,早期胃癌25例,囊肿2例,脂肪瘤10例,息肉11例,淋巴瘤1例,血管瘤2例,腔外压迫13例;十二指肠23例,间质瘤2例,副乳头4例,囊肿11例,脂肪瘤2例,息肉4例。检查过程较安全,382例患者未出现吸入性肺炎、窒息、器械损伤、出血、心血管意外等并发症。

2.2 病变回声特点

(1)间质瘤:超声内镜大多表现为低回声,部分可呈中等偏低回声或接近无回声,回声可不均匀,多数起源于固有肌层或黏膜肌层,少数病灶延伸至黏膜下层;(2)平滑肌瘤:超声内镜大多表现为匀质低回声,边界清晰,起源于黏膜肌层或固有肌层;(3)脂肪瘤:超声内镜表现为匀质高回声,边界清,后方有声衰,起源于黏膜下层;(4)异位胰腺:超声胃镜表现为不均匀中高回声,后方固有肌层增厚,部分病例内隐约可见腺管样开口,多起源于黏膜下层;(5)血管瘤:超声内镜表现为中低回声,呈网格样改变,起源于黏膜下层;(6)囊肿:超声内镜表现为无回声,均匀,边界清,后方可见增强效应,压之变形,起源于黏膜下层;(7)息肉:超声内镜多表现为低回声结节,突向腔内,边界清晰,来源于黏膜层;(8)淋巴瘤:超声内镜表现为黏膜肌层及黏膜下层低回声明显增厚而原有结构层次仍存在;(9)腔外压迫:超声内镜表现为来源壁外,管壁各层结构清晰完整;(10)早期癌:表现为病变局限于黏膜层,黏膜层结构模糊、中断或消失,黏膜下层清晰完整。

2.3 本组上消化道隆起性病变起源、性质及治疗随访结果

124例间质瘤,起源于黏膜肌层36例,其中27例行内镜下EMR术,9例随访;起源于固有肌层88例,其中58例行内镜下ESD术,7例病灶直径大者>3.0cm予以外科腹腔镜手术,23例随访。88例平滑肌瘤,起源于黏膜肌层43例,其中38例予以内镜下EMR术,5例随访;起源于固有肌层45例,25例行ESD术,20例随访。19例脂肪瘤,起源于黏膜下层,直径0.6~1.5cm,其中14例行内镜下圈套电凝切除术或ESD术,5例随访。22例异位胰腺,起源于黏膜下层,直径0.8~1.5cm,其中16例行内镜下ESD术,6例随访。42例早期癌,均行内镜下ESD术。1例胃淋巴瘤外科手术治疗。15例息肉,均予以内镜下圈套电凝切除术。33例囊肿、18例血管瘤、4例十二指肠副乳头、16例外压性改变未行特殊治疗,随访。

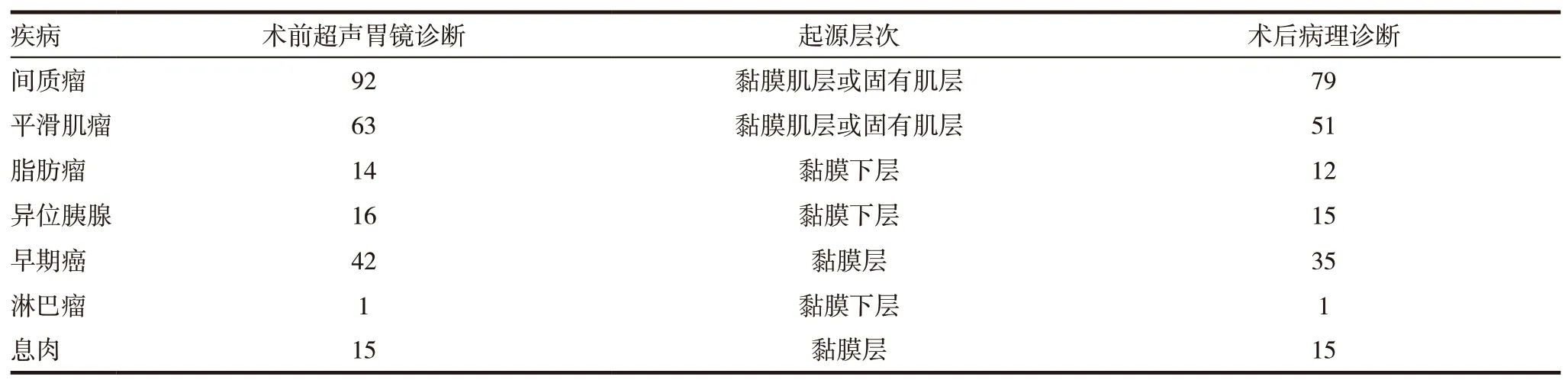

所有术后患者均有行病理检查,超声内镜诊断与病理诊断结果见表1。

表1 超声胃镜、起源层次、病理诊断结果分析

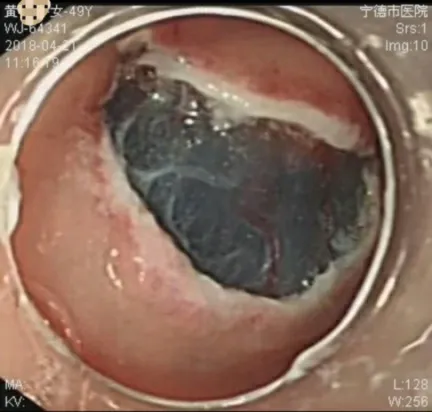

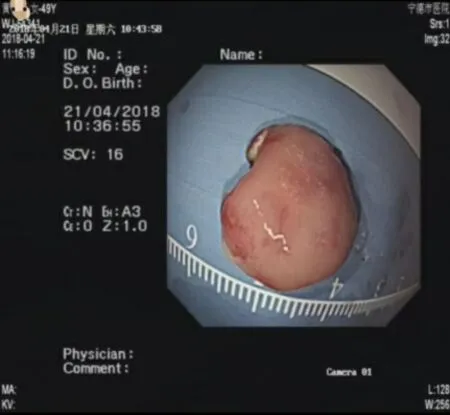

我院1例胃窦黏膜下肿物,内镜下表现、超声胃镜下表现及ESD术后,见图1~5。

图1 胃镜示胃窦隆起性病变

图2 超声小探头示病变起源于黏膜下层

图3 ESD治疗过程

图4 ESD术后创面

图5 ESD术后标本

2.4 小探头超声内镜诊断价值

小探头超声内镜检查评估上消化道早期癌诊断的准确性是83.30%;评估隆起型病变的起源层次有绝对的优势,对性质判断的准确性达86.07%。小探头超声内镜检查能够显示上消化道隆起病变的起源层次及其与邻近组织结构的关系,并能提示隆起性病变的性质,为进一步EMR、ESD或手术治疗提供有力的支持。对消化道肿瘤的T分期具有较高的诊断价值。

3 讨论

普通胃镜检查发现上消化道隆起性病变时,对于黏膜层病变如息肉、炎症、肿瘤等可以通过活检病理明确性质,黏膜下肿物由于病变在管壁内生长,常规病理活检不易获得阳性结果,性质难以明确。超声内镜小探头能清晰地显示消化道管壁的层次结构,由内而外依次为黏膜层、黏膜肌层、黏膜下层、固有肌层、浆膜或外膜层[4-5],对上消化道隆起性病变的起源层次能准确判断,根据病变的回声特征及与消化道管壁层次结构关系,对病变的性质作出诊断,目前已成为诊断上消化道隆起性病变的首选方法和最佳方法。本组资料所示各隆起性病变超声回声特点与文献报道一致[6]。再则,超声内镜小探头还具有操作方便、费用低及可显示病变与邻近组织结构的关系,对进一步行EMR、ESD或手术治疗提供指导性作用[2,7-8]。

本研究病例行治疗的患者中,超声胃镜诊断间质瘤92例,术后79例证实为间质瘤;平滑肌瘤63例,术后51例证实为平滑肌瘤;脂肪瘤14例,术后12例证实为脂肪瘤;异位胰腺16例,15例证实为异位胰腺;对淋巴瘤、息肉诊断较确切。早期癌及高级别上皮内瘤变,病灶的完整切除对预后有着重要的意义[9],本组患者早期癌42例,35例术后证实为黏膜层,行ESD手术均完整切除,4例病理提示SM1,切缘阴性,予以随访,3例病理提示SM2,追加手术治疗。另外本研究资料发现,上消化道隆起性病变胃以间质瘤最多见,食管以平滑肌瘤多见,与报道相符[10-12]。

本研究资料显示小探头超声内镜评估上消化道早癌的准确性是83.30%;评估消化道隆起性病变的起源有很大的优势,对病变性质判断的准确性达86.07%。超声小探头对消化道隆起性病变的起源层次、性质诊断准确率较高,但有些疾病,如间质瘤和平滑肌瘤,有时其声像图表现极为相似,都可表现为匀质低回声,边界清晰,起源于固有肌层或黏膜肌层,临床上较难区分,容易误诊[11,13]。本研究资料中有12例患者行小探头超声内镜检查时考虑为食管平滑肌瘤诊断,后经内镜治疗,术后病理及免疫组织化学诊断为食管间质瘤。另外对于病灶较大者,由于超声小探头频率较高,穿透力较低,常难以显示肿瘤的全貌,特别是直径>3.0cm,由于其压迫周围组织,其病变远端显示受限,对肿瘤的起源层次、性质判断相对不易,存在一定的局限性,需要环扫超声内镜协助诊断[14]。

另本研究初行超声胃镜检查时,一例胃体黏膜下隆起病变,行超声胃镜检查提示病变起源于固有肌浅层,考虑间质瘤。后行内镜下ESD术,但术中出现大出血,调阅超声内镜检查图谱,发现该患者肿物旁黏膜下层有一类圆形无回声结构,操作时未注意,回顾分析可能为血管。建议行超声胃镜时在肿物边缘黏膜下层若有类圆形无回声,应进行全程追踪观察警惕是否可能为血管,术前CT平扫+增强亦非常必要。

综上所述,超声小探头能清晰显示上消化道隆起病变的起源、大小、性质及与邻近组织结构的关系,准确率高。术前行超声小探头检查,为进一步EMR、ESD或手术治疗提供有力的支持,大大提高了上消化道隆起性病变诊断的准确性和治疗的安全性。术前行CT平扫+增强明确周边血管情况亦有必要性。同时对消化道肿瘤的T分期具有较高的诊断价值,尤其是在早癌的诊断分期中,表现出特有的重要性[15-16]。