多学科协作慢病管理模式在慢性呼吸系统疾病病人中的应用

2020-11-19袁丽荣

董 彦,袁丽荣

(山西医科大学第一医院,山西030001)

慢性呼吸疾病是指呼吸道和肺部其他结构的慢性病症,以慢性阻塞性肺疾病(COPD)、支气管哮喘最为常见。我国成人肺部健康研究结果显示COPD 患病人数约1 亿人,但确诊人群中有97.4%的病人对自身疾病情况不知情[1]。2018 年世界卫生组织调查结果表明,慢性呼吸疾病年死亡人数高居世界第3 位,约为380 万[2]。《中国护理事业发展规划纲要(2016—2020年)》中指出,要提高基层护理服务水平,提高其护理服务能力,特别是健康管理、老年护理、康复促进、安宁疗护等服务能力[3]。有研究表明,对COPD 病人进行健康管理可以减轻症状,改善病人生活质量[4-5]。而慢性呼吸疾病多为消耗性疾病,常合并有营养、心理方面的问题,需要长期科学的呼吸康复训练[6],仅靠呼吸科单科力量不能满足病人的治疗需求。我国目前的慢病管理模式包括自我管理模式、社区慢病健康管理模式、医联体模式和多学科协作模式等[7-10],模式虽多样化,但缺乏标准化的COPD 管理模式以及专业化的管理团队。通过调查分析国外慢病管理模式得出,我国在慢病管理方面应加强团队合作,团队人员明确分工[11]。因此,本研究成立了由医师、护士、康复治疗师、营养治疗师、心理咨询师共同组建的多学科诊疗团队(多学科合作)慢病管理小组,对慢性呼吸疾病病人在住院期间及院外出现的用药错误、心理障碍、营养不良、康复训练等问题进行个体化干预,取得了较好的效果。现将结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用随机抽样法选取2018 年4 月—2019 年3 月在山西医科大学第一医院呼吸与危重症医学科住院的COPD、支气管哮喘病人329 例作为研究对象,其中COPD 病人251 例,支气管哮喘病人78 例。纳入标准:①符合2018 版全球COPD 防治倡议诊断标准,符合2018 版全球哮喘防治倡议诊断标准;②经治疗病人症状得到有效控制,第1 秒用力呼气容积占比(FEV1%)>30%;③根据Barthel 指数评定量表,自理能力评分≥40 分;④年龄≥18 岁;⑤无沟通障碍,无认知障碍;⑥已婚或与家属共同生活;⑦自愿加入项目。排除标准:①有严重并发症者;②合并其他严重躯体疾病者;③有认知、精神障碍者;④有严重视听障碍者;⑤拒绝参加本次研究者。将入选病人分为试验组167 例和对照组162 例,两组年龄、性别、婚姻状况、文化程度、月收入比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有 可比性。见表1。

1.2 干预方法

1.2.1 试验组干预方法

1.2.1.1 多学科管理团队的组成及培训 根据慢性呼吸系统疾病特点及治疗需要,通过多学科合作可为病人提供全面和优质的诊疗和护理服务[12],并帮助COPD 病人更好地进行健康管理,提高病人的自我效能和生存质量[13]。科室成立多学科诊疗团队(多学科合作)慢病管理小组,包括护士长、主管医生、全责护士、康复治疗师各2 名,呼吸治疗师1 名,营养治疗师1名,心理咨询师1 名。团队负责人在征求各学科专家意见及查阅相关文献后制订培训课程,包括慢性呼吸系统疾病指南解读、慢性病的治疗及护理、药物的疗效及副作用、营养评估及管理、沟通技巧与方式、心理状态评估及护理等[14-16]。培训以课堂授课、小组讨论等形式进行,为期3 个月。每个月进行1 次追踪,评估团队成员对培训内容的掌握程度,对掌握程度差的医务人员进行单独培训。

1.2.1.2 制订COPD、哮喘病人管理手册 管理手册记录病人从住院至出院后的详细信息,包括6 个方面的内容,分别是病人基础信息登记、入院相关评估、住院期间干预及评价、出院前评估、出院治疗方案及居家管理计划和随访,便于持续跟踪管理。

1.2.1.3 住院期间慢病管理干预 采用全责个性化管理方法,即由主管医生与相对应的全责护士组成诊疗小组,对住院期间经管过的病人进行持续性的个体化跟踪管理。病人入院,慢病全责护士建册并完善相关评估,对资料进行汇总分析,将存在的问题分类,医护共同制定下一步干预方案。方案中需呼吸科完成的专项项目由主管医生和全责护士负责落实,主管医生主要把控治疗方案,全责护士实施一对一的针对应该知晓和掌握的疾病知识与护理技能对病人及家属进行指导,并督导和评价执行情况。康复治疗师为本科室人员,常规进行康复评估并介入康复治疗。涉及营养及心理的问题,由营养、心理专科成员进行专科评估,制定相应的干预方案,并持续追踪评价。同时,多学科合作小组的所有成员要定期或不定期对目前住院期间的COPD、支气管哮喘病人病情进行分析、讨论,及时纠偏和调整方案。

1.2.1.4 出院干预 出院前再次评估,由主管医生、全责护士与小组专科成员共同为病人制定出院治疗方案及个体化居家管理计划,同时把评估结果记录到管理手册中,以便日后的管理更具有连续性和针对性。出院后依据《中国成人慢性呼吸疾病护理管理指南》[17],常规于出院1 个月、3 个月、6 个月、12 个月、1 年半、2 年实施随访,包括电话随访和来院随访,每次随访指定相关内容,并了解疾病控制及生存质量情况,随时调整方案。居家护理中病人对治疗、用药等有任何疑问可通过微信或电话联系团队人员。

1.2.2 对照组干预方法 病人在住院期间接受呼吸科常规治疗及护理,主要包括指导正确用药、氧疗、饮食护理、皮肤护理及呼吸功能训练等。出院后由主班护士定期进行电话随访,随访内容与试验组基本相同,没有多学科小组的协同管理。

1.3 观察指标 采用慢性病病人服药依从性调查表、满意度调查表及慢性阻塞性肺疾病评估测试(CAT)、慢性阻塞性肺疾病临床问卷(CCQ)、哮喘控制测试问卷(ACT)、哮喘生活质量问卷(AQLQ)分别对两组病人进行调查。①询问病人有无疾病急性发作及发作次数,是否导致住院;②对病人的用药依从性进行综合评价,量表共包括你是否曾经忘记服药、你是否有时不注意服药、当你自觉症状改变时是否曾停止服药、当你服药后自觉症状更糟时是否曾停止服药、是否担心有副作用而停药5 个条目,是计0 分,否计1 分;最高分5 分,分数越高,服药依从性越好;③对医务人员服务的满意度,分为不满意、基本满意、比较满意、满意、非常满意5 个等级,满分100 分,分值越高,满意度越高;④CAT是2009 年由Jones 等学者为评估COPD 对病人健康状况的影响而建立的一种病人可自主完成的临床测试工具,该量表由8 个条目组成,每个条目根据症状严重程度计0~5 分,评分越高提示病人健康和症状控制越差[18];⑤CCQ 是2003 年 由Molen 等[19]研 发的专门 检 测COPD 病人临床控制的自填式问卷,CCQ 中由10 个问题组成,每个问题分值范围为0~6 分,第1 个、第2 个、第5 个、第6 个问题得分相加后除以4 即为症状评分,第7 个~第10 个问题得分相加后除以4 即为功能评分,第3 个、第4 个问题得分相加后除以2 即为精神状态评分,得分越高代表生活质量越差;⑥ACT 最早由Nathan 于2004 年提出,后由我国周新、丁凤鸣等翻译为中文,信度为0.854,效度为0.729。ACT 共有气促、哮喘症状、急救药物使用、工作生活限制、睡眠情况5个问题,每个问题0~5 分,总分0~25 分,评分越高表示哮喘控制越佳[20];⑦AQLQ 由李凡等[21]编制问卷,包括活动受限、哮喘症状、心理状况、对刺激原的反应、对自身健康的关心5 个维度,共35 个条目,每个条目1~7分,总分为35~245 分,评分越高,表明生命质量越高。填表前与病人有效沟通,向病人说明调查表的内容及要求,讲解问卷填写方法和注意事项。共向422 例病人进行问卷调查,收回329 份完整问卷,有效回收率78%。

1.4 统计学方法 利用SPSS 22.0 软件对研究所得数据进行统计学分析,计量资料进行方差齐性检验及正态性检验,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)描述,比较采用t 检验或者方差分析,不符合正态分布的计量资料采用Mann-whittney U 检验;计数资料采用例数、百分率(%) 表示,比较采用χ2检验。以P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

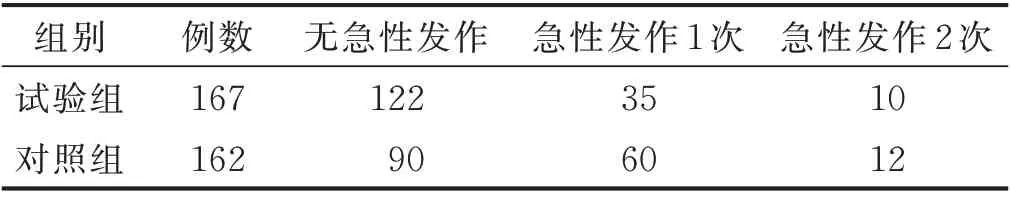

2.1 两组病人用药依从性、满意度及急性发作次数比较(见表2、表3)

表2 两组病人用药依从性及满意度比较(±s) 单位:分

表2 两组病人用药依从性及满意度比较(±s) 单位:分

例数167 162组别试验组对照组t 值P用药依从性4.56±0.28 3.48±0.72 33.437<0.01满意度83.88±7.79 58.98±5.70 17.246<0.01

表3 两组病人疾病急性发作次数比较 单位:例

2.2 两组COPD 病人CAT、CCQ 评分比较(见表4)

表4 两组COPD 病人CAT、CCQ评分比较(±s) 单位:分

例数131 120组别试验组对照组t 值P CAT 15.27±2.61 24.63±3.05-26.147<0.01 CCQ 30.32±1.63 36.32±3.91-15.603<0.01

2.3 两组支气管哮喘病人ACT、AQLQ 评分比较(见表5)

表5 两组支气管哮喘病人ACT、AQLQ 评分比较(±s) 单位:分

表5 两组支气管哮喘病人ACT、AQLQ 评分比较(±s) 单位:分

例数36 42组别试验组对照组t 值P ACT 21.53±1.77 15.95±1.88 13.35<0.01 AQLQ 203.03±13.08 154.68±16.04 14.37<0.01

3 讨论

3.1 多学科合作模式提高了病人依从性及住院满意度,减少了疾病急性发作次数 对COPD 及支气管哮喘病人而言,药物治疗是基础[22-23]。本研究结果显示,试验组服药依从性得分高于对照组,试验组疾病急性发作次数少于对照组,两组比较差异具有统计学意义(P<0.01)。分析原因为多学科团队对试验组病人进行全面、准确地评估,为病人制定全方位的治疗护理及康复方案,提高病人对慢性病的自我管理能力。试验组病人根据慢性病病人管理手册中出院时个性化治疗方案,包括药物、剂量、服药时间及不良反应等,按时、按剂量准确用药,对不良反应有正确认识,出现不良反应后及时联系多学科合作团队成员进行早期干预、早期处理;同时,试验组病人从住院至出院随访均由1 名全责医生和护士进行跟踪管理,熟悉病人疾病演变过程,根据病人情况随时调整干预方案,提高病人的服药依从性,从而减少急性发作次数。通过多学科管理,团队成员为病人提供全面的治疗、咨询和高质量的护理,提高病人的满意度[24]。为给病人提供更优质的护理,越来越多的护理管理者认识到多学科协作的重要性[25]。

3.2 多学科合作模式可改善病人症状,提高生活质量 急性加重期COPD 病人常存在营养风险,营养缺乏明显,肺功能越差,越易发生呼吸道感染、并发呼吸衰竭,导致住院时间延长[26]。肺康复综合治疗可显著提高COPD 病人运动耐量,改善肺功能及心理状态,提高生活质量,增强适应社会的能力,并减少住院次数和病死率[27]。COPD 病人给予肠内营养支持治疗及综合护理干预可改善营养状况、肺功能及生活质量,缩短机械通气时间和住院时间[28]。呼吸功能锻炼配合营养干预可有效提高COPD 病人运动耐量[29]。同时,采用行为阶段—交谈对应式心理引导对慢性呼吸疾病病人施加干预,可显著改善其生活质量,降低其症状困扰度[30]。应用出院计划模式对COPD 病人进行管理,可有效促进多学科合作,提高肺康复训练效果,降低再住院次数,提高满意率[31]。同时有研究表明,通过呼吸管理团队实施的综合护理干预能够改善老年稳定期COPD 病人心理状态,提高睡眠质量,促进肺功能康复,有效改善老年哮喘病人呼吸功能,缓解症状,提高运动耐力,改善生活质量[32-35]。

本研究试验组多学科合作小组成员分工明确、团队合作,医生为病人进行药物指导,心理咨询师为病人进行心理咨询和疏导,营养师给予病人个体化的营养指导,康复治疗师尽早为病人提供康复训练,全责医护定期随访,出现问题及时反馈给团队成员,共同合作,为慢性呼吸疾病病人的自我管理提供强大的支持,病人可规范、规律、准确地服用药物,使症状得到有效控制,提高病人生活质量。

4 小结

我国现有的慢病管理模式存在一些不足:①病人对疾病的认知较少,积极防治观念较差,缺少主动性;②缺少系统的慢病管理系统。而本研究对慢性呼吸疾病病人实施多学科协作管理,能够降低病人急性发作次数,症状得到改善及有效控制,提高病人用药依从性和生活质量,最终提高病人对治疗和护理的满意度。多学科协作管理模式弥补了入院及出院后由护士主导、限于口头健康教育和电话随访,护理人员自身专科知识的缺乏对病人出现的问题不能及时进行有效干预的缺陷。但是,多学科协作管理模式在实际的临床应用中存在占用医护人员时间、增加医务人员工作负担等问题,医务人员需长期坚持这方面的工作。后期将进一步扩大研究样本量,以进一步证实多学科管理模式对慢性呼吸疾病病人的影响,推动多学科协作管理模式在慢性病以及其他疾病中的应用。