壳聚糖管状支架联合肌瓣原位重建颈部整段食管的可行性研究

2020-11-19陈刚刘波颖康其伟温晓曾俍铭王晓阳

陈刚,刘波颖,康其伟,温晓,曾俍铭,王晓阳

(中山大学附属梅州医院,梅州市人民医院,梅州市医学科学院科研实验中心,广东 梅州 514031)

食管重建是食管外科领域的研究重点,也是近年来的研究热点[1]。目前食管重建的方式以胃肠道替代为主,该方式的缺点是改变了胃肠道的自然生理状况,手术操作复杂,耗时,创伤大,并发症多[2]。替代材料生物相容性差、排斥反应、早期脱管及狭窄是人工食管重建面临的问题。本研究组在前期研究[3]中应用壳聚糖管状支架联合自体组织瓣在颈段食管部分缺损原位修复重建获得成功,设想将其应用于颈段食管整段缺损的原位自体重建可能会有突破,故本研究旨在检验该设想的可行性。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 壳聚糖管状支架:利用前期研究技术,采用成膜法自制不同型号壳聚糖管状支架,切取成段(长15 mm,直径3 mm),置于环氧乙烷消毒机内消毒过夜,取出后无菌膜包装,备用。见图1。

图1 壳聚糖管状支架Fig.1 Fabrication of chitosan tubular stent

1.1.2 实验动物:健康大耳白兔30只,雌雄不限,体质量约2 kg,由中国医科大学盛京医院动物实验中心提供,许可证号[SCXK-(吉) 2008-0001]。

1.2 方法

1.2.1 麻醉:实验动物术前禁食水,给予10%水合氯醛 (5 mL/kg) 行腹腔麻醉,分3次注射,先注射总量的1/2,余份分2次注射,待麻醉起作用后,将小儿用胃管缓慢送入咽部,待无气体呼出声音后轻柔送入,确认进入食管,插入10 cm,以胃管作为游离食管的标志。

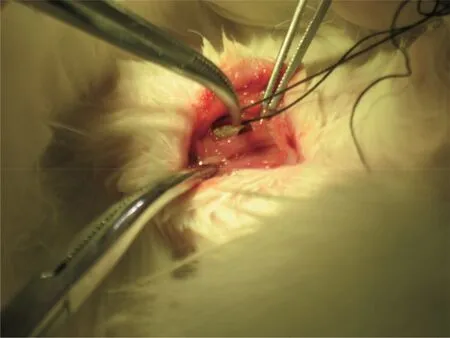

1.2.2 手术方法:绑定平卧位动物四肢,头轻微后仰,颈部伸出,左侧颈部剪毛后碘伏消毒,剪开皮肤。逐层分离皮下组织,分离解剖颈部肌层,可见气管后肌层下食管被顶起,分离颈部深肌群,暴露游离部分食管,用弯镊子勾起食管,避免副损伤,特别注意血管和迷走神经。在预定切除处上下缝合牵引线,切除颈部3~5 mm长环形食管壁组织,建立食管整段缺损动物模型。慢慢移除胃管,将消毒壳聚糖支架置于食管缺损处腔内 (图2),以支架食管壁牵引线固定支架,避免上下移位,外覆自体肌瓣组织,用3-0丝线将肌瓣连续缝合修补缺损,重建食管完整性。无菌盐水注入食管,未发现修补处渗漏,食管原位置于食管床,逐层缝合。禁食水,静脉输注糖盐水100 mL+庆大霉素10 000 IU,连续5 d后,改为饮用庆大霉素2万IU及糖盐水2 d,1周后给予进食兔粮。

图2 肌瓣内置壳聚糖管状支架重建缺损Fig.2 Reconstruction of defect with muscle flap with inner chitosan tubular stent

1.2.3 观察指标:(1) 观察动物术后成活率、并发症,死亡动物及时解剖,并分析其原因,以便改进实验方法。(2) 于术后第4、8、16周分别处死2只动物,纵行剖开颈段食管组织,观察食管内支架变化情况和食管形态完整性,并在食管修复组织处多点取材,常规制作石蜡组织切片,5 μm厚度,苏木精-伊红常规染色,光镜下观察肌瓣组织替代物的变化情况。(3) 于术后第16周X线下行食管吞钡造影,透视下观察食管通畅情况和蠕动功能。(4) 其余动物继续饲养至术后3个月,给予安乐死处理。

2 结果

2.1 术后一般情况

30只动物中,死亡13只,其中,5只死于术中 (2只死于麻醉过深,1只死于输液过多,2只死于手术意外),8只死于术后(3只死于吻合口瘘,2只死于术后感染,3只死于食管狭窄)。死亡动物不再补充,至实验结束时,共剩余6只存活至术后3个月。

2.2 术后4周情况

肉眼见食管缺损处完整,缝线可见,尚未吸收,壳聚糖管部分分解,清晰可见,缺损处肌组织瓣红润,有组织增生物覆盖,伴有水肿。

2.3 术后8周情况

肉眼见食管缺损处完全修复,肌瓣内表面被白色厚膜状物覆盖,管壁无水肿,无明显狭窄、坏死和溃疡,未见壳聚糖管状物 (图3)。

图3 术后4周,壳聚糖支架部分吸收,食管壁完整Fig.3 4 weeks after operation,the chitosan stent was partially absorbed and the esophageal wall was intact

2.4 术后16周情况

肉眼见食管结构修复完整,无明显狭窄及溃疡;光镜下见肌瓣内食管黏膜表面鳞状上皮化,黏膜下轻度慢性炎症反应 (图4、5);钡餐透视可见食管形态,钡剂通过顺利,无钡剂漏出,重建部食管无狭窄和扩张,食管蠕动减弱 (图6)。

图4 术后16周,壳聚糖支架降解吸收,食管结构完整重建Fig.4 16 weeks after operation,chitosan stent was degraded and absorbed,and esophageal structure repair was completed

图5 术后16周,食管重建组织结构完整,伴有少量炎症细胞浸润 ×100Fig.5 After 16 weeks of esophagus reconstruction,the tissue structure was intact with a small amount of inflammatory cell infiltration ×100

图6 术后16周,钡餐透视显示食管形态结构完整,通畅,蠕动减弱,无狭窄和渗漏Fig.6 16 weeks after operation,barium meal fluoroscopy showed that the morphology and structure of esophagus were complete,unobstructed,peristalsis weakened,and no stricture and leakage were found

3 讨论

食管重建技术是食管外科非常重要的技术,该技术直接影响食管修复的效果。现阶段临床上主要采取牺牲胃肠道替代食管的方法,如胃、结肠或空场代替食管,技术相对成熟,但手术复杂、创伤大,不易掌握,并发症多且严重[4-6]。原位食管修复重建方法简单方便,但目前临床上仅用于食管部分小缺损的修复,对于整段食管修复重建尚处于实验研究阶段。近年来,食管原位重建研究的热点多集中于人工食管材料学与构建方法方面,包括合金材料、生物合成材料、自身组织以及组织工程技术。也有研究[7-8]以自体组织替代,如小肠组织、主动脉组织结合组织工程学等方法完成食管重建,另有用肋骨、肌皮瓣构建食管缺损取得了一定进展,但都局限于食管部分缺损。生物组织工程人工食管的研究[9-10]多选择生物惰性材料联合自体组织材料,制成单一或复合管道作为种子支架,以期永久性植入并与自体组织达到“完美”愈合。但目前尚无一种完美的材料或方法达到理想的效果,完美的材料应满足无毒、可降解及良好的生物相容性。本研究组发现,人工食管植入体内后,在新生食管完全形成前,主要是起临时支架和管道的替代作用,从而不脱管并防止狭窄的发生,同时也为食管组织再生提供了攀附的载体。因此,要求人工食管生物相容性好,不发生排斥,最好在完成自体食管组织再生和结构化后可自行降解。本研究组研制成功一种生物可吸收管状支架,材料不透水,表面具有三维空间微孔结构,有利于细胞在其表面爬行,以便食管组织再生爬行。前期动物体内实验[11]结果证明其具有良好的生物相容性、可降解性和生物活性,无毒性,并在动物实验中成功完成颈段食管部分缺损的重建[12]。本研究中,切除食管3~5 mm制作兔颈部食管整段缺损的动物模型,在缺损处内置壳聚糖支架,外覆自体肌瓣组织,修复重建整段缺损。术后4周食管缺损处肌性管道已形成,缝线尚未吸收,壳聚糖管状支架部分分解,缺损处肌组织瓣红润,有组织增生物覆盖,伴有水肿,可以看出支架材料的生物相容性好,适合组织植入;术后8周食管缺损处完全修复,肌瓣内表面被白色厚膜状物覆盖,管壁无水肿,无明显狭窄、坏死和溃疡,壳聚糖管状物支架已经吸收,也充分证实了生物材料的自降解性能良好;术后16周见食管结构修复完整,无明显狭窄及溃疡,光镜下见肌瓣内食管黏膜表面鳞状上皮化,黏膜下轻度慢性炎症反应,X线透视食管钡剂通过顺利,无狭窄和钡剂漏出,重建部食管蠕动减弱。

本研究结果发现,壳聚糖管状支架在术后初期发挥了支撑物的作用,有助于组织瓣肌性管道的形成,在中后期有利于维持肌性管道的通畅,并防止吻合口的再狭窄发生。同时,也为食管黏膜爬行和组织再生和结构重建提供了支撑。

虽然本研究组在前期做了大量的预实验工作,逐步摸索出合适的实验技巧,提高了动物实验水平,但本研究中仍然并发症较多,死亡率较高,分析原因主要在于实验经验不足,实验动物为大耳白兔,体型较小,给手术操作增加了难度。另外,笔者发现,相对于部分食管缺损重建,整段缺损重建更具有难度和挑战性。笔者还发现,断裂食管的回缩和支撑问题,术后营养支持,术后并发症的解决,都是本实验的难点。改善实验方法和条件是下一步研究的关键,如换为体型较大的动物,提高手术技巧,完善术后支持和管理,可能会取得更好的效果。

总之,本研究探索了一种食管原位重建的新方法,也是对原位自体组织瓣重建食管的诠释和创新,使得整段食管原位重建成为可能。