国审小麦新品种长6990的丰产稳产性及适应性分析

2020-11-19张俊灵闫金龙冯丽云张东旭

张俊灵,闫金龙,冯丽云,张东旭

(山西农业大学谷子研究所/山西省农业科学院谷子研究所,山西 长治 046011)

长6990是山西省农业科学院谷子研究所用自育的抗旱、大穗、大粒中间材料03-6564作母本,山西省农科院作物所育成的优质丰产品种晋太170作父本进行杂交,后代采用水旱交叉选育法育成的小麦新品种[1]。2016—2017年参加国家黄淮冬麦区旱薄组区试和生产试验,2018年通过国家农作物品种审定委员会审定(国审麦20180065)。利用国家黄淮冬麦区旱薄组区域试验和生产试验汇总数据,对长6990的丰产性、稳产性及适应性进行分析和评价,为该品种的大面积推广及合理利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料与试验地点

数据资料来源于2016年度和2017年度国家冬小麦品种试验黄淮冬麦区旱薄组区域试验和生产试验总结[2-3]。2016年度参加国家黄淮冬麦区旱薄组区试品种(系)11个:中麦36、洛旱25、惠麦817、铜麦6号、运旱137、惠麦5715、长6990、众信6178、临Y 8155、中麦37、晋麦47(ck)。2017年度参加国家黄淮冬麦区旱薄组区试品种(系)12个:长6990、铜麦6号、临Y 8155、运旱137、众信6178、临旱5325、兰天34号、沧麦2013-1、秦农30、徽研56、鲁农188、晋麦47(ck)。2017年度参加国家黄淮冬麦区旱薄组生产试验品种3个:中麦36、长6990、晋麦47(ck)。

试点分别设在黄淮冬麦区的河南、陕西、山西、河北、甘肃等省的典型旱区, 其中区试每年设点14 个,河南4点(三门峡、洛阳、嵩县、林州),陕西4点(铜川、杨凌、宝鸡、渭南),山西4点(临汾、风陵渡、运城、晋城),河北1点(沧州),甘肃1点(天水);生产试验设点8个,河南2点(洛阳、嵩县),陕西2点(宝鸡、永寿),山西2点(运城、晋城),河北1点(沧州),甘肃1点(天水)。

1.2 试验设计和方法

根据国家区域试验方案要求,区试采用随机区组设计,3次重复,小区面积为12~15 m2,收获计产面积12 m2以上。试点均为旱地,播前进行精细整地,一次施足底肥,生育期间不追肥。2016年度播期在9月24日—10月14日之间。2017年度播期在9月23日—10月12日之间。生产试验不设重复,小区面积不少于300 m2,全区收获。栽培管理和田间调查均按国家冬小麦区域试验方案要求进行。

1.3 数据统计分析方法

1.3.1联合方差分析法

试验的产量数据采用中国农业大学和全国农技推广服务中心联合研制的《作物品种区域试验统计分析系统》对品种的产量、增产幅度、差异显著性进行分析。

1.3.2高稳系数(HSCi)分析法

采用温振民等[4]提出的高稳系数法对参试品种的高产稳产性进行分析。计算公式如下:

表1 2015—2016年度国家冬麦区黄淮旱薄组区试产量及方差分析

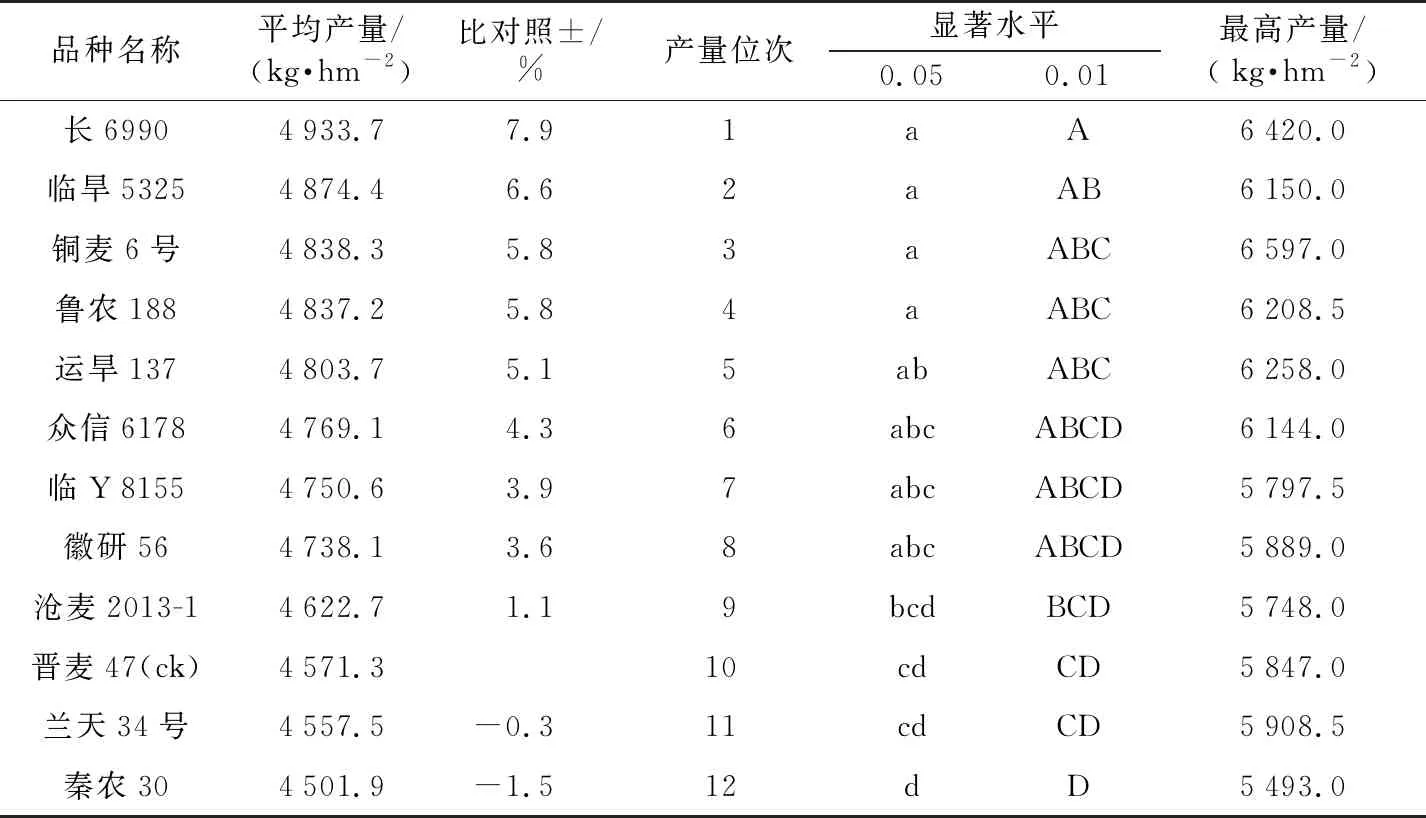

表2 2016—2017年度国家冬麦区黄淮旱薄组区试产量及方差分析

1.3.3Eberhar和Russell模型分析法

1.3.4增产点率分析法

增产点率是参试品种产量超

过对照品种试点数占试验总点数的百分比,反映品种超生产主推对照品种的适应程度。参试品种增产点率越大,其适应性就越好。

1.3.5适应度分析法

适应度是参试品种超过平均

产量环境数占试验总环境数的百分比,反映品种在不同试点超当地平均生产水平的广适性。参试品种适应度越大,其适应性就越好[7-8]。

1.3.6品种离优度(SuperiorityPi)分析法

品种离优度(Pi)是品种i在各试点上与该点最高产量的离差均方值[9-10],计算公式为:

式中,n为环境数,Xij为第j个环境中第i个参试品种的表现值,Mj为第j个环境中所有参试品种中的最大值。Pi反映的是第i个品种与最佳品种的接近程度及在试点间的普遍适应性。Pi值越小,说明品种i在各试点上与最佳品种的平均差异越小,适应性越好。反之,Pi值越大,品种的适应性越差。

2 结果与分析

2.1 丰产性分析

2015—2016年度区试汇总试点14个,方差分析结果(表1)表明,比ck增产的品种有5个(长6990、中麦36、铜麦6号、临Y 8155、运旱137),其中长6990平均产量5 212.1 kg·hm-2,较ck增产7.2%,增产达极显著水平,居11个参试品种的第1位。在河南林州和陕西永寿2个试点的产量均超7 500 kg·hm-2,其中河南林州试点产量高达7 702.7 kg·hm-2。

2016—2017年度区试汇总试点13个,方差分析结果(表2)表明,比ck增产的品种有9个(长6990、临旱5325、铜麦6号、鲁农188、运旱137、众信6178、临Y 8155、徽研56、沧麦2013-1),其中长6990平均产量4 933.7 kg·hm-2,较ck增产7.9%,增产达极显著水平,居12个参试品种的第1位。在河南林州和山西晋城2个试点的产量均超6 000 kg·hm-2,其中山西晋城试点产量高达6 420 kg·hm-2。

表3 2015—2016年度国家冬麦区黄淮旱薄组区试稳产性和适应性分析

表4 2016—2017年度国家冬麦区黄淮旱薄组区试稳产性和适应性分析

2016—2017年度生产试验汇总试点7个,平均产量5 409 kg·hm-2,较ck增产9.4%。在陕西宝鸡试点的产量高达6 243.2 kg·hm-2。

2.2 稳产性分析

2015—2016年度参试品种的高稳系数(HSCi)(表3)排序为:中麦36(73.63)>运旱137(72.64)>长6990(71.92)>铜麦6号(71.54)>众信6178(71.08)>临Y 8155(70.87)>ck(70.19)>洛旱25(67.6)>惠麦817(66.55)>惠麦5715(66.25)>中麦37(66.25)。2016—2017年度参试品种的高稳系数HSCi(见表4)排序为:临旱5325(84.15)>运旱137(82.23)>长6990(81.49)>临Y 8155(80.95)>徽研56(80.58)>铜麦6号(80.48)>众信6178(80.26)>沧麦2013-1(79.47)>鲁农188(78.89)>ck(77.25)>兰天34号(76.24)>秦农30(75.03)。从中可以看出,在2年区试中长6990的高稳系数显著高于ck,与区试中其它参试品种相比其高稳系数均较高(2年均居第3位),表现出较好的丰产稳产性。

2.3 适应性分析

通过对参试品种产量超ck试点数进行统计分析(表3、表4),2016年度和2017年度长6990的增产点率分别为78.6%和100%,2年区试平均增产点率为89.3%,是参试品种中增产点率最高的品种,表明长6990在不同年份、不同省份多个试点条件下种植具有超ck生产水平的广适性。

通过对参试品种产量超平均产量环境数进行统计分析(表3、表4),2016年度和2017年度长6990的适应度分别为85.7%和84.6%,2年区试平均适应度为85.2%,是参试品种中适应度最高的品种,表明长6990在不同年份、不同省份多个试点条件下种植具有超当地生产水平的广适性。

通过对参试品种离优度(Pi)的统计分析(表3、表4),2016年度和2017年度长6990的离优度Pi值分别为202.11和161.19,2个参试年度均为参试品种的最小值。表明长6990在各试点上与最佳品种最接近,在各试点的普遍适应性最好。

3 讨 论

品种的丰产性、稳产性和适应性不仅与作物本身的特征特性有关,也与不同环境条件和栽培条件下基因型与环境互作有关。基因型与环境的互作效应越大,表明品种易受环境影响,稳定性就越差,安全性也就越差,应用价值越低[11-12]。多年多点的区域试验是鉴定品种特征特性及其基因型与环境互作特性的有效手段[13]。通过对长6990参加国家区域试验结果进行分析,旨在正确评价长6990的丰产性、稳产性和适应性,为其大面积推广应用提供科学依据。

长6990第一年(2015—2016年度)参加国家黄淮冬麦区旱薄组区试,平均产量达5 212.1 kg·hm-2,比对照晋麦47增产7.2%,增产达极显著水平,居第1位。抗旱性鉴定:抗旱指数为0.918,抗旱性与对照晋麦47相当。抗寒性鉴定:抗寒性级别1级。抗病性鉴定:高抗叶锈、中抗白粉、高感条锈。品质分析:容重801 g·L-1,蛋白质含量14.03%,湿面筋含量30.1%,稳定时间6.6 min,各项品质指标均达优质中筋标准。第二年区试(2016—2017年度)平均产量4 933.7 kg·hm-2,较对照晋麦47增产7.9%,增产达极显著水平,居第1位。抗旱性鉴定:抗旱指数为0.969,抗旱性与对照晋麦47相当。抗寒性鉴定:抗寒性级别1级。抗病性鉴定:高抗叶锈、高感白粉、高感条锈。品质分析:容重796 g·L-1,蛋白质含量14.41%,湿面筋含量32.9%,稳定时间5.4 min,各项品质指标均达优质中筋标准。生产试验(2016—2017年度)平均产量5 409 kg·hm-2,较对照晋麦47增产9.4%。从区试和生产试验结果可以看出,长6990在不同年份下均表现出突出的丰产性和较好的品质特性,一是因为长6990本身具有较好的丰产因素,二是因为长6990具有较好的抗旱性、抗寒性和抗病性,能够抵御或减少不良环境条件对产量的影响,提高品种的稳产性和安全性。

国家黄淮冬麦区旱薄组区域试验横跨河北、河南、陕西、山西、甘肃5个省区,试点间气候和生产条件差异很大,如2016年在陕西渭南试点的平均产量不足2 910 kg·hm-2,但在陕西永寿试点的平均产量高达7 020 kg·hm-2。同时年度间气候条件差异也很大,如山西晋城试点,2016年度平均产量为3 970.5 kg·hm-2,2017年度平均产量则达5 908.5 kg·hm-2。因此,用增产点率、品种适应度、品种离优度(Pi)等参数对参试品种的适应性进行分析,以便更客观地评价品种的适应性。

4 结 论

丰产性分析表明,长6990在国家黄淮冬麦区旱地区试中,产量显著高于黄淮冬麦区旱地对照品种晋麦47,2年均居第1位,增产均达极显著水平,为参试品种中突出的丰产品种;在降雨较多的试点,产量可达7 500 kg·hm-2以上,产量水平达水地品种,为参试品种中增产潜力最大的品种。

适应性分析表明,长6990与对照品种晋麦47相比,是参试品种中增产点率最高的品种;长6990与参试点平均产量相比,是参试品种中适应度最高的品种;长6990与最优品种相比,是参试品种中品种离优度(Pi)最小的品种。

总之,国审小麦新品种长6990具有旱作丰产性好、丰产潜力大、稳产性好、适用范围广等特点,是适宜在国家黄淮冬麦区的河南、河北、山西、陕西、甘肃等省旱地大面积推广应用的优良品种。