体育报道中的性别、国家与时空拓展

——以三家国内媒体的2018年澳网报道为例

2020-11-16李梦阳龚昱文

□ 徐 沛 常 开 李梦阳 龚昱文

大众媒体的出现与蓬勃发展是现代社会发展的一个主要方面。通过阅读、观看大众媒介提供的报道超越新闻事件的时空限制也是现代人的生活的主要内容。大众媒体上的各种报道对性别、国家认同的表述方式,在一定程度上影响着人们对这些问题的认知。许多学者认为,在网球等高度职业化运动的报道中性别偏见和民族主义倾向已经相对弱化,那么实际情况如何?中国媒体如何报道国际职业网球比赛?同时,随着技术的飞速发展,媒介格局正在发生剧烈变革,新闻媒体在新媒介条件下如何报道体育比赛?针对日益细分的受众市场,新闻媒体是否会根据自身定位采用不同的报道策略和技巧?在体育报道这个相对专门的领域,媒体如何处理一般读者与资深球迷在认知能力和信息需求上的差异?

本文通过对三家国内媒体的2018年澳大利亚网球公开赛(以下简称“澳网”)报道进行内容分析和文本分析相结合的研究,尝试回答以上问题。这三家国内媒体分别是《中国体育报》、新浪门户网站网球频道和“好动网球”微信公众号。本文的分析对象是三家媒体上的新闻报道文本,包括文字和图像两种形态。所以,虽然研究针对的是三家不同形态的媒体(报纸、网站、微信公众号),但是新闻信息的基本形态没有差别。

本文编码单元为《中国体育报》、新浪网球频道和“好动网球”微信公众号在2018年澳网公开赛期间(2018年1月15日至1月29日)的所有相关报道(包括文字图片和视频)的标题。采用全样本数据,共收集到《中国体育报》12期,新浪网球频道页面截图15张,“好动网球”微信公众号推送截图15张,,以及报道标题共595条。编码人员共4人,经过培训,编码信度达到93.3%,信度较高。

一、澳网报道中的国家认同

新闻报道中提到国家并不一定是民族主义,而是意识到国家身份的表现;国家认同与民族主义关系密切,其极端化可能走向民族主义。国家认同的表现方式主要有再现民族国家符号,通过对“我国”“我们”等自我身份的界定,强化“自我”认同和与“他者”的区分。而提及参赛运动员国籍是报道体现国家认同的起点。所有报道中,可以确定运动员国籍的有354篇。通过统计所有报道人物的国籍(如表1)发现,媒体对不同国家的关注度存在从“西方发达国家”到“中国”再到“亚洲其他国家”逐渐递减的顺序,报道占比分别为55%、22%和4%。但是实际情况并没有这样简单。

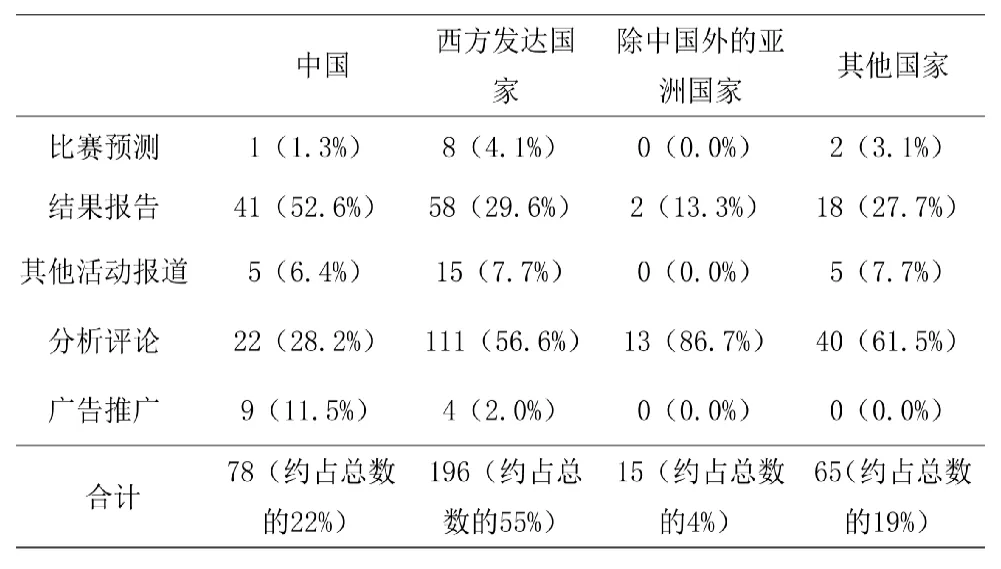

对国家和报道内容进行交互分析,如表1,在关于“中国”的报道中报道内容为“结果报告”的为52.6%,高于其他三种类型的相应占比,说明三家媒体最关注中国运动员的比赛成绩。而与之形成鲜明对比的是针对“除中国外的亚洲国家”的报道中“分析评论”占比最高,为86.7%。考虑到亚洲其他国家在这里主要是指日本与韩国,评论最受重视的现象不禁让人浮想联翩。

表1 所属国家和报道内容的交叉表

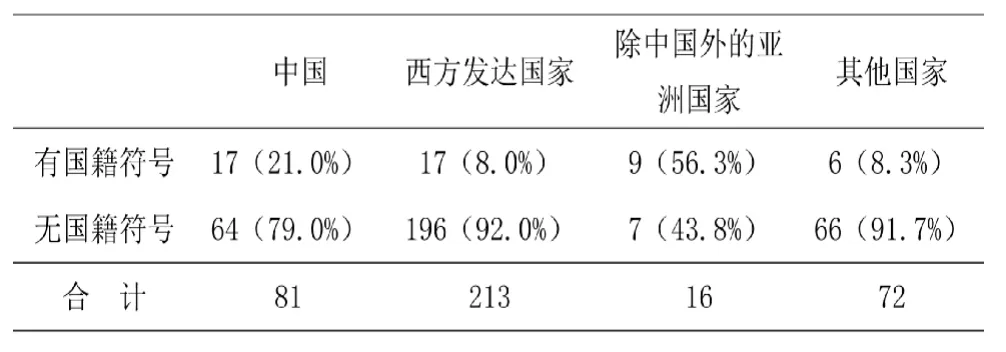

并非所有的澳网报道都提及了运动员的国籍。本研究把专门提及国籍或出现明确国籍符号视作强调国家认同的手段之一。如表2所示,“除中国外的亚洲国家”报道中,“有国籍符号”的占比为56.3%。这个数据是有关“中国”报道的一倍多(有关中国的报道占比为21%)。即便考虑到本届比赛中国运动员表现不太令人满意的因素,这两个数据之间的明显差距仍然引人注目:这是否意味着三家媒体在澳网报道中对亚洲其他国家的强调远远超过了对中国运动员的关注?为什么会出现这种情况?仔细阅读相关报道不难发现,各家媒体的报道标题中都频繁地出现了“亚洲”这一表述,且其中关于亚洲其他国家的报道主要针对日、韩两国运动员,并用“我们”一词进行了对比,例如“对于澳网崛起的亚洲新希望,我们能从郑泫身上学到什么?”这里的“我们”既属于亚洲,又在其外。这种具有地区荣誉感色彩的词语,将运动员的个人成就上升到整个亚洲层面的高度。其中固然不乏这一位运动员尤其出色的原因,但“亚洲”一词的使用从一定程度上说,也是对“我们”的心理边界的拓展,即虽然并非中国人,但相较于亚洲其他的国家而言,这是一个与“我们”在地缘上、心理上都更接近的群体,也更能够在世界范围中代表“我们”。东亚在文化和历史上就有比较强的“同质性”和“关联性”①。相关报道将亚洲特别是东亚国家运动员纳入“我们”范畴的观念和实践,具有历史与现实根源。有学者指出,东亚认同是指东亚人由于分享共同的历史传统、习俗规范和集体记忆,并意识到彼此间存在共同利益而形成的对作为一个整体的东亚的归属感。东亚认同是一种在超越了个人意识、家族意识、民族国家观念的基础上产生的一种群体意识②。这种强调地区认同的表述,更能让受众产生一种“与有荣焉”的关注感。“自我”的身份认同是在不同范围中持续建构“他者”的过程中完成的。这些强调亚洲国家的报道在一定程度上超越了基于民族主义的国家认同,在更大范畴中思考和确认自我的定位。

但另一方面,在将“自我”扩大到“亚洲”的同时,亚洲内部的不同国家之间毕竟存在差别,亚洲认同的表述中也时时出现国家认同的表达,例如“我们的郑泫在哪?”等标题中,在前半句亚洲认同的基调下,后半句迅速转换回到国家身份认同的表述模式。类似这种不断变换甚至稍显矛盾的身份认同,也许是本次澳网报道中有趣且引人深思的现象之一。

表2 所属国家和有无国籍符号的交叉分析

与上文所述的强调亚洲认同的报道不同,在“有国籍符号”的针对中国的报道中,大多数的报道均反复出现“金花”和“中国”(其中“金花”出现 10 次,“中国”出现12次,央视网球频道文本也计算在内)。“金花”一词是中国媒体报道中国优秀女运动员时的一种独特用法,源于长春电影制片厂于1959年录制的电影《五朵金花》。中国5位女运动员在2005年首次出征澳网之后,便被媒体赋予了这个称呼,并在后来逐渐成为一种惯例。表面上看,“金花”只是对女性的别称,但其特殊的起源让这个词已经成为一种传统被固定下来。即使在“金花”这一词前面没有“中国”作为前缀的时候,媒体报道仍然通过与受众共享“金花”背后的民族内涵,在报道中隐含了“运动员是我国的”这一意义,强化了受众的认同感。例如,“14天澳网刚过3天,6朵单打金花一朵不留”。当报道以“金花”这一模糊化、意象化的词代替了运动员个人的具体名字时,受众也自然从关注具体的“个人成绩”,不自觉地向关注相对抽象的“集体荣誉”转变;尽管“金花”一词透露出媒体在对职业化体育赛事的报道中仍然隐藏着一定的国家情结与民族身份认同感,但另一个与之相反的词却又展现了一种媒体试图保持客观中立的努力,即“中国”。报道的媒体显然是中国媒体,却没有使用“我国”一词,而是直接使用国家的名字,似乎并没有特意强调自己的报道立场,甚至希望这种“不强调”所带来的脱离归属感能够使报道显得更加客观。当“中国”和“金花”在标题中相遇时,似乎不难察觉到报道既想维持客观专业的态度,又希望呈现一定民族感情的矛盾。

与此形成对比的是一些亚洲国家(地区)的女运动员取得了比中国女运动员更优异的成绩却并没有像“金花”那样引起中国媒体的关注。交叉数据统计显示,虽然中国女运动员受到了相对广泛的关注(共85条报道),但关于亚洲其他国家女运动员的报道数却为零。也就是说,即便在亚洲认同的背景下,中国媒体对亚洲其他国家的关注仍然存在性别差异。韩日男运动员的单打成绩对中国媒体的触动显然远远大于亚洲其他国家女运动员所产生的影响。换句话说,性别仍然是网球报道中非常重要的影响因素。

二、澳网报道中的性别呈现

所有报道中可以确定运动员性别属性的有482篇,其中性别为“男”和“女”的报道占比分别为50.5%和49.5%,两者差距极小。样本中,男性和女性在报道数量上并没有出现以往研究发现的性别失衡状况。

进一步对性别与其他变量进行交叉分析可以发现,在版面大小、人物关系、人物数量、目光关系等维度中没有出现预期的性别差异,而在报道内容以及与人物外貌有关的服装、化妆、情绪状态等维度中出现了性别差异。

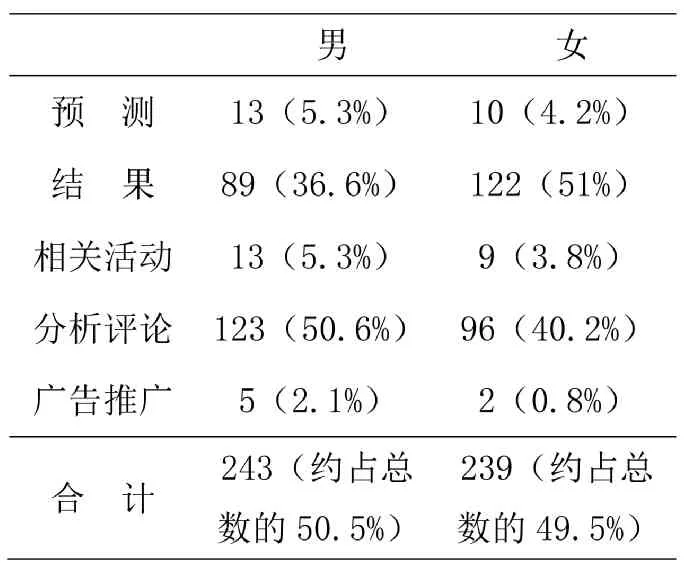

如表3所示,在具体报道内容上,女性报道中“结果”的占比为51%,高于男性的36.6%,说明三家媒体对女性运动员比赛成绩的关注相对较多。而女性报道中“分析评论”的比例则低于男性,分别为40.2%和50.6%,说明三家媒体更注重对男性运动员进行分析评论。综上,在具体报道内容上存在性别差异,但没有出现明显的男性优势。

表3 性别和报道内容的交叉表

媒体上的女运动员形象中,服装、妆容、外貌往往成为画面焦点。从墨镜到大衣,都凸显了“美丽”“时尚”等具有女性特质的主题。图片中的人物既不与任何体育运动项目相关,也没有展示运动所带来的力量感,而是在“妆容”“服饰”等附加品之下,呈现出一种被包装过、修饰过的美。从运动员本身的姿态到外表,都在暗示着这种美是期待被人鉴赏和供人消费的。即这种再现方式本质上是一种“被展现、挑动,被编排为符号和可消费的典范”③。这种对女性身体和外表的注视也削弱了体育赛事中女性作为运动员的身份,而使得视线更多地落在了其独有的女性特质上。

相应地,文字标题中也往往有类似的表达与图片相呼应,例如“沃兹:费德勒纳达尔激励我前进暂不准备当妈妈”等。这些报道标题对女性运动员进行描述时,常常使用一些带有女性特质的标签,例如“爱笑女孩”“花期”等,给人一种稚气、可爱又比较柔弱的印象。同时还有对女性运动员私人生活中其他角色的描述,如“当妈妈”“产后”等。这些命名和表达不仅以固定的形式形成了女性专有的表达符号,其背后的意义也总是与外貌、阴柔的气质和特定社会角色相关联,以至于当这些符号出现,我们总会不自觉地在脑海中投射出对女性的刻板印象,即使这些女性网球选手在运动场上的表现与男性选手并没有什么不同,也难免被贴上“女性专属”的性别标签。

三、专业媒体中的时空拓展

体育报道既是一般现代大众媒体普遍偏爱的内容,也因为项目不同而在内容上具有针对性以及受众群体的划分而存在不少专业媒体。有学者指出,媒体在竞争中,不仅要争第一时间发布新闻事实,更要争第一时间发表新闻评论(包括深度报道)④。本研究认为,媒介性质是与报道专业性密切相关的重要自变量,因此试图通过对比不同性质的媒体在时空处理上的区别,来考察澳网报道中的专业性问题。

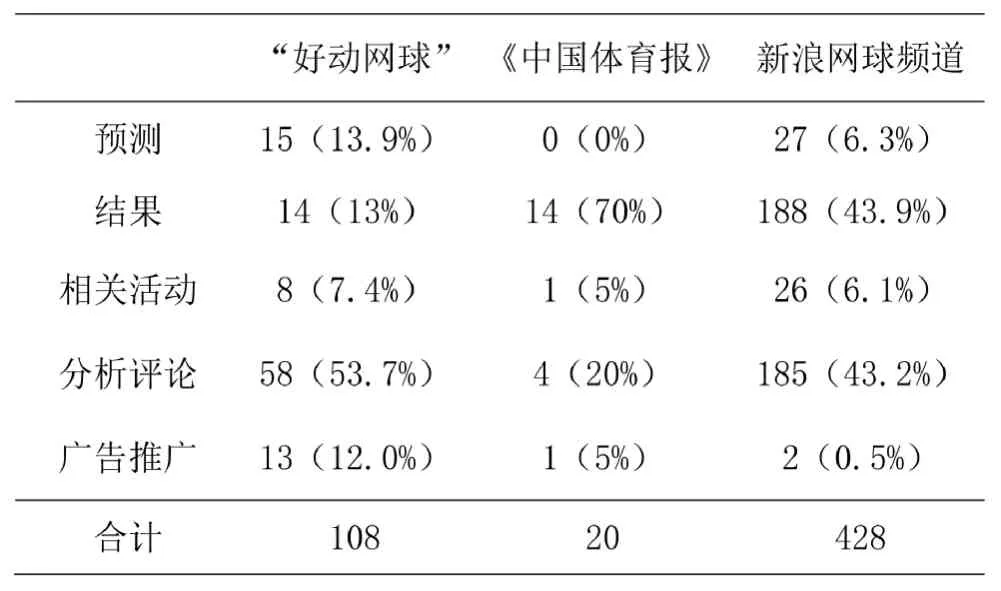

《中国体育报》的主要报道内容是比赛结果,占70.0%(见表4)。与之形成鲜明反差的是微信公众号“好动网球”,其相关报道中最主要的是“分析评论”,占53.7%。而新浪网球频道的内容则比较平衡:“结果”和“分析评论”的比重基本持平,分别为43.9%和43.2%。由此可见,对比赛结果(新闻事实)的重视度存在一种从微信公众号向门户网站再向专业报逐渐增加变化的规律,而分析评论(对新闻事实的纵深拓展)则存在一种反向的变化。

表4 媒介性质和报道内容的交叉表

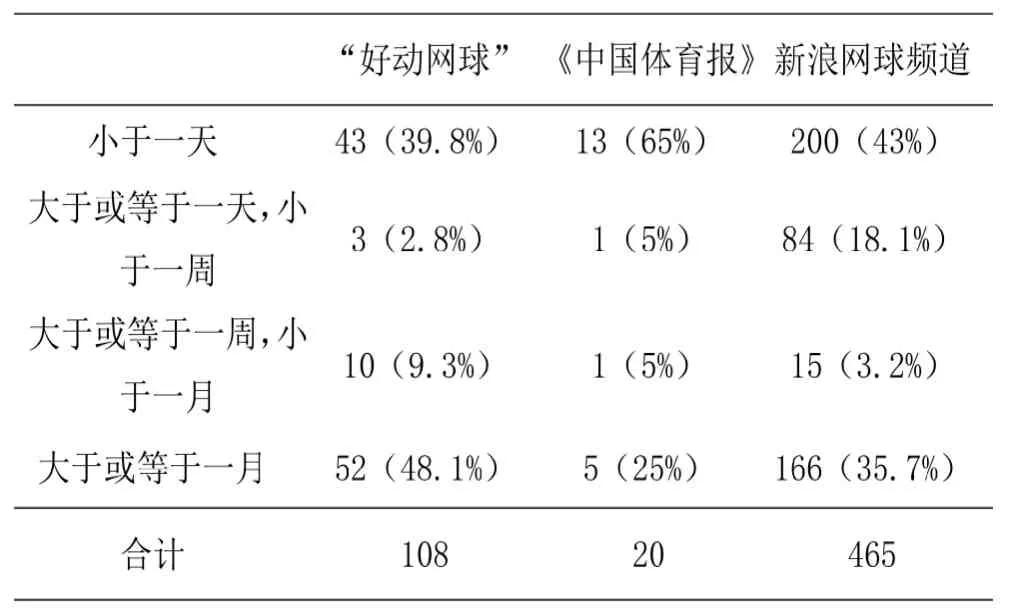

实际上,新闻报道中侧重报道事实的消息与超越事实的特稿、评论各有所长,它们在媒体中往往扮演不同的角色。而不同性质或定位的媒体也通过选择不同的报道方式来体现自己的价值。体育报道的专业性往往通过对其报道在时间和空间上的拓展来实现。因此,为了考察不同媒体之间的差异,“时空拓展”就成为本研究特别关注的一个方面。将三种媒介与“报道时间跨度”“报道空间跨度”分别进行交叉分析可以发现,微信公众号和门户网站更多是时间跨度超过一天的内容,而体育报则更关注当天的新闻。“好动网球”和新浪网球频道的报道中时间跨度大于一天的分别占60.2%和57%;而《中国体育报》的相应比例只有35%(见表5)。另一方面,在报道空间跨度上,三种媒体报道都最关注在墨尔本当地发生的新闻,分别为63%、75%和60.9%。也就是说,澳网新闻报道在质量上的竞争实际上通过在“第一时间”和“第一现场”的基础上对新闻事件和人物进一步深入发掘和拓展而展开,它更需要新闻生产者的思想和策划⑤。正是在这个意义上,网络媒体体现出其专业性。

进一步分析发现,同样是报道存在更长时间跨度的媒体,“好动网球”和新浪网球频道仍然在文本层面存在差异。例如,“好动网球”的标题“两年,从‘只想好签帮我过一轮’到‘我可不想一轮就回家’”“首度夺冠!这里是德约梦开始的地方(澳网经典战专题)”“为什么那些曾被我们打败的孩子,如今却能在大满贯闪耀”等,以时间跨度为主体,同时隐藏着空间的跨度,从中透露出对运动细节的关注和分析,诸如运动员个人的想法变化,运动员过去的辉煌经历和对未来的规划,甚至有对过去经典对战的专题分析。这类报道大部分的关注点都落脚在专业性的分析上,标题中的时空维度暗示着运动员技术、状态的变化,呈现出前后连贯、发展、延续的态势。如“梦开始的地方”,从“过一轮”到“不想一轮就回家”的转变,都在以一种全局性的眼光审视运动员,纵向地呈现运动员和赛事,而不仅仅是对当前比赛状况做简单的事实呈现。类似这种报道中的时空拓展是基于社交平台的专业网球新媒体的重要特征,它与门户网站的体育报道不太一样。例如新浪网球频道的报道“连续19年亮相澳网费德勒取完胜迈出卫冕第一步”“连续两年亮相大球场段莹莹不紧张腿伤仍有影响”“哈勒普透露战袍在中国购买”等。这些报道要么重视比赛结果,或对比赛进行预测,要么仅关注运动员当时在赛场的心情、状态,甚至是与澳网赛事无关的其他花絮新闻。与“好动网球”的报道不同,尽管标题在时空上超越了2018年澳网,但时空在这些报道中仅仅作为一带而过的某一个要素,甚至只是从句法结构的角度为句子增加了一个时间状语,如“连续19年”“连续两年”等,而真正的中心却落在了“取完胜”“不紧张”等当场赛事结果或状态上。时空跨度在这里并不能展现出纵深的变化和发展,难以体现出与一般消息的区别,在对网球赛事进行报道的专业性上也相对较弱。

表5 媒介性质和报道时间跨度的交叉表

四、结语

国家认同是体育报道中很常见的文本特点与研究视角。与一般情况下报道往往通过报道的次数、显著度等方式来体现国家认同不同,在这次澳网的新闻报道中,亚洲国家(尤其是日韩)的运动员受到特别关注,并且在将中国运动员时而纳入亚洲范畴、时而又排除出去的不同表述中呈现出略显矛盾的自我认同。而来自少数民族文化传统的“金花”一词因其特殊的民族内涵成为含蓄地表达国家认同的便利载体,是报道中国女子网球运动员群体的独特话语。可见,澳网报道中的国家认同主要通过重新界定“自我”与“他者”来传达。

另一个比较重要的发现是,三家中国媒体的澳网报道中,不同性别在数量和显著度上并无明显差异。这与长期以来大量相关研究反复证明体育报道中存在的男性霸权明显不同。但在报道运动员外貌时,报道仍体现出对女运动员性别特质的强调。同时,与我国女性运动员在报道中的强势地位形成鲜明对比的,是亚洲其他国家女性运动员在我国媒体上“完全不可见”的极度边缘化倾向。本研究通过对性别与国家的交互分析,在一定程度上揭示了隐藏在国家认同背后的性别不平等。

不同性质的新闻媒体在报道职业网球比赛时的差异没有想象中明显。相对而言,专业网球媒体重视分析评论,以时间跨度为主体,隐藏着空间跨度的报道具有全局、整体和纵深品质。而传统的综合类体育报纸媒体对网球的关注、报道都很有限。

本文只针对国内三家媒体的2018年澳网报道进行研究,研究对象和范围有限,影响了研究发现的普适性。同时,相关理论资源在研究中的应用也还有深入拓展的空间。进一步的研究可以将研究对象从页面标题深入到报道内容,从澳网扩展到其他体育项目和国际赛事,并囊括更多不同类型的媒体。

注释:

①田毅鹏.全球化、民族国家与东亚认同[J].史学集刊,2005(02):10-12.

②李文.构建东亚认同:意义、问题与途径[J].当代亚太,2007(06):3-10.

③[法]让·鲍德里亚.消费社会[M].刘成富,金志刚译.南京:南京大学出版社,2001:225.

④⑤赵振宇.新闻及其时空观辨析[J].新闻与传播研究,2009(02):32-40.